材料一 民主的发展和民主制度的建立是多种因素共同作用的,而不仅是一两个因素单独作用的结果。英国民主政治发展中的各种因素,是相互联系和相互影响的--历史与现实,经济与社会,政治与文化等各种因素之间存在着复杂和密切的互相关系。而英国的民主制度之所以能够在十九世纪建立起来,就是因为这些因素总的作用是有利于民主政治的。

-- 摘编自李济时《英国民主制度建立的方式与条件研究》

材料二 与以往的一切暴力革命不同,辛亥革命从一开始就把革命的目的指向摧毁以皇权为代表的封建专制制度,然后按照三民主义的框架重构国家体制。辛亥革命胜利后,在同盟会的带动和影响下,不同的阶级或阶层纷纷创立政党。政党政治的出现直接与封建专制主义相对立,在很大程度上唤醒了国民的民主意识,激发了国民的参政积极性。由辛亥革命开启的中国政党政治格局,在客观.上不仅改变了传统的国家组织结构,而且对后来制约封建专制政治的蔓延,推动中国政治民主化进程发挥了历史性作用。

--摘编自关凤利《辛亥革命对中国政治民主化的历史贡献及其失败教训》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪英国民主制度建立的条件。

(2)根据材料二,指出辛亥革命对近代中国政治民主化的历史贡献。

(3)根据材料一二并结合所学知识,说明近代中英民主政治发展的不同特点。

相似题推荐

材料 要有好的历史解释,一个很重要的途径,就是放宽历史的视野,把中国放到更大的亚洲、世界的背景里面去。1790年乾隆八十寿庆是清朝的重要事件。从这一事件中,我们可以思考,为什么在不同视野中,庆典会呈现出不同的意义?

中国史 角度 | 经过康熙、雍正和乾隆三个精明强干的统治者的治理,到1790年举行盛大、铺张和奢华的庆典,似乎正是这个18世纪盛世的最好象征。 |

亚洲史 角度 | 朝贡圈内国家安南、朝鲜等派使团参加庆典。对于受到特别恩遇的安南国王及使团,朝鲜使臣相当不满。1790年,这个以大清为中心的朝贡圈实际上并不像乾隆想象的稳定和坚固。大清维持朝贡圈秩序的权威和力量,其实在日益衰退。 |

世界史 角度 | 朝鲜使臣在赴京途中看到繁华背后的困窘:“饥民之号丐者,至燕京相续,昨冬酷寒,皇城内冻死者甚众。”康乾盛世尽管可以数出好多成就,遗憾的是成就背后有阴影,这些阴影导致19世纪大清的“衰落”。就在乾隆志得意满的时候,中国之外的世界已发生根本转变,欧洲正从传统帝国逐渐转向现代国家。 |

——据葛兆光《朝贡圈最后的盛会》整理

(1)根据材料和所学,放宽历史的视野,解读乾隆八十寿庆的不同意义。(2)以材料为范例,对辛亥革命的意义进行历史解释。

材料一

| 纪念辛亥革命50周年大会 | 纪念辛亥革命70周年大会 | 纪念辛亥革命80周年大会 | 纪念辛亥革命90周年大会 | 纪念辛亥革命100周年大会 | |

| 时间 | 1961年10月9日 | 1981年10月9日 | 1991年10月9日 | 2001年10月9日 | 2011年10月9日 |

| 地点 | 人民大会堂 | 人民大会堂 | 奥林匹克体育中心体育馆 | 人民大会堂 | 人民大会堂 |

| 出席领导人 | 刘少奇、周恩来、宋庆龄、董必武、朱德等 | 华国锋、叶剑英、邓小平、胡耀邦、彭真、王震、方毅、邓颖超以及全国政协副主席陆定一、李维汉、王首道等 | 江泽民、杨尚昆、万里、李鹏、乔石、宋平、李瑞环等 | 江泽民、李鹏、朱镕基、李瑞环、胡锦涛、尉健行、李岚清等 | 江泽民、胡锦涛、吴邦国、温家宝、贾庆林、李长春、习近平、李克强、贺国强等 |

| 主持人 | 周恩来 | 叶剑英 | 王任重 | 李瑞环 | 贾庆林 |

| 讲话者 | 董必武 | 胡耀邦 | 杨尚昆 | 江泽民 | 胡锦涛 |

| 《人民日报》社论 | 《一次伟大的民主革命—纪念辛亥革命50周年》 | 《统一祖国振兴中华—纪念辛亥革命70周年》 | 《继往开来振兴中华—纪念辛亥革命80周年》 | 《发扬辛亥革命精神实现中华民族复兴》 | 《为中华民族伟大复兴而共同奋斗》 |

——根据《人民日报》相关报道内容整理而成

材料二 辛亥革命50周年董必武在大会上的讲话中重申了毛主席的“中国反帝反封建的资产阶级民主革命,正规地说起来是从孙中山先生开始的”。

辛亥革命70周年大会上胡耀邦明确指出:“辛亥革命是在比较更完全的意义上开始了反帝反封建的民族民主革命”。

在辛亥革命90周年大会上江泽民发表讲话指出:“辛亥革命开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命”。

——根据《人民日报》相关报道内容整理而成

(1)依据材料一概括建国后中国共产党对辛亥革命纪念的特点。(2)依据材料二结合所学知识指出建国后中国共产党对辛亥革命性质的论述发生了怎样的变化,如何认识这一变化?

阅读材料,回答问题。

材料1:在上海,商店伙计每日争阅报纸,其不得者,数人聚看一张,或一人读给余人听,顾客与店员隔柜讨论光复与共和,延迟买卖。

——沈亦云:《亦云回忆》上册,台北传记文学出版社

材料2:浙江嘉兴的茅盾因为同学出校偶尔在火车站买到了一份车上旅客转手的“上海报”,知道了武昌起事的消息。十五岁的他陪过一个颇“革命”的教员去火车站等过“上海报”。

——瞿骏:《辛亥前后上海城市公共空间研究》,上海辞书出版社

材料3:川人郭沫若认为像赵尔丰这样的倔强之人居然把四川和平地交移出来,其中很重要的一个原因就是受到了上海报营造的革命形势大好,清廷已经灭亡氛围的影响。

——瞿骏:《辛亥前后上海城市公共空间研究》,上海辞书出版社

问题:

(1)材料中所提到的“上海报”持怎样的政治立场?根据所学知识,举出三例持这样政治立场的报刊名称。

(2)试从受传对象、传播效果来探究报刊对辛亥革命的影响。

(3)依据上述三则史料说明报刊对辛亥革命的推动并说明理由。

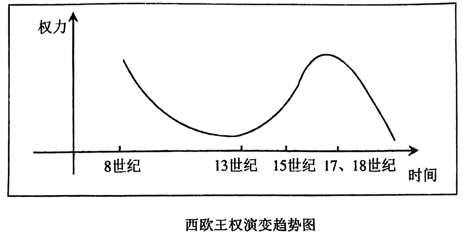

在中世纪后期(1050—1350年)的欧洲,市场规模出现了显著的扩张势头,以至于许多著名的历史学家都称此现象为“中世纪后期的商业革命”。而这引发了西欧政治体制及其一系列的变迁,深刻改变了西欧历史的发展进程。

结合所学,叙述“中世纪后期的商业革命”对西欧工业革命之前的政治体制及其变迁的影响。

某同学为英国历史上四位君主撰写了四段独白。

国王一:“我的生活太郁闷了。说的话没人听,还要看教皇的脸色,警惕贵族的挑衅。什么时候我才能真正的统治这个国家,而不是一块领地。”

国王二:“我的生活太复杂了。我得到了想得到了权力,如何摆平议会中的那些贵族、教士、骑士、市民真令人头痛。我不得不和这么多人分享国家的权力。”

国王三(16世纪在位):……

国王四(18世纪在位):……

问题:

(1)根据材料,判断国王一、国王二分别处以何种政治体制之下?请说明判断理由。

(2)请根据所学和范例,为16、18世纪的英国国王分别撰写一段独白。