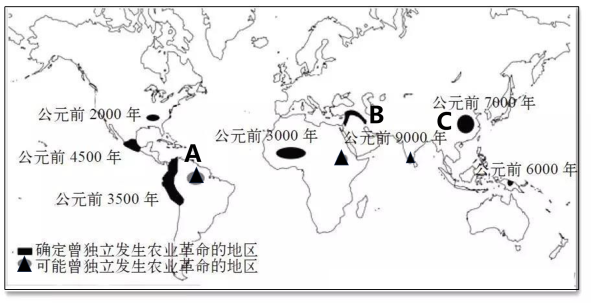

材料一 新航路开辟前,人类历史上农业经历了大约三次革命,约10000年前左右,原始农业产生,人类逐步过渡到定居半定居的农耕生活方式,这场革命被称为新石器革命。这次农业革命主要发生在西亚、东亚(含南亚)、中南美洲(如下图所示)。之后人类经历了从石器到青铜器再到铁器的演变,耕种方式也由刀耕到锄耕再到犁耕的演变。约在公元前1400年前开始,因铁器材料的使用及动物的驯养,人类可以进行铁犁牛耕式的农业。在中国,以小农生产为基础的传统农业时代到来。

——摘编自【以色列】尤瓦尔·赫拉利《人类简史》

材料二 建国初期,毛泽东总结了自鸦片战争以来中国落后挨打的原因:“一是社会制度腐败,二是经济技术落后”。1954年3月19日,《人民日报》社论指出:“国家实现社会主义工业化……人才问题,特别是技术人才问题,就被提到了头等重要的地位。”1954年4月,鞍钢技术革新能手王崇伦等7名全国工业劳动模范向全国总工会发出了开展技术革新运动的建议书。4月21日,中华全国总工会通过的《关于在全国范围内开展技术革新运动的决定》指出:“技术革新运动必然成为日益发展的客观趋势”“要把技术革新运动作为提高当前劳动竞赛的主要内容,充分发挥职工群众的才能与智慧”。

——摘编自李增添《试论建国初期的技术革新运动》

(1)例举图中A、B、C三处培育的农作物各一例。

(2)根据材料一并结合所学知识,概括古代世界农业发展演变的特点,指出原始农业产生发展带来的生产关系变化。

(3)根据材料二并结合所学知识,简述新中国开展技术革新运动的意义。

相似题推荐

材料一 下面是有关棉花的一系列历史考古发现。

发现一:考古学家在距令4000年前的埃及法老墓中发现了罕见的盛有棉籽的器皿,以及木乃伊身上缠绕的棉布彩带。

发现二:“那里还有一种长在野生树上的毛,这种毛比羊身上的毛还要美丽,质量还要好。印度人穿的衣服便是从这种树上得来的。”

——摘编自希罗多德在印度旅行时的记述

发现三:下图是位于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县尼雅遗址出土的棉布单、棉布方巾等汉晋时期的棉织品。据研究显示这些棉布很有可能来源于古印度地区。在新疆尉犁营盘汉晋墓地还出土了100克棉铃壳的籽棉。

材料二 全球棉花生产、消费中心的转移

——摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国》

材料三 2012年,中国的工厂拥有世界上近一半的纱锭和织机,消耗世界原棉产量的43%(亚洲占82.2%),而北美和西欧仅分别使用全球棉花产量的4.2%和0.7%。200多年后,全球棉花的大部分使用再次集中在1780年以前的棉花产业中心地带。

——摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国》

(1)分别指出材料一中的三则考古发现对研究棉纺织业的史料价值。(2)根据材料二、三概括全球棉花生产、消费中心的空间变化,并做出合理分析。

材料一 司马光认定:增加粮食仓储是“为政之首务也”,“常平、义仓,汉、隋利民之良法,常平以平谷价,义仓以备凶灾。周显德中,又置惠民仓,以杂配钱分数折粟贮之,岁歉,减出以惠民。宋兼存其法焉。”他建议发展地方性仓储,并将“仓廪之实”作为考察地方官任期内政绩优劣的一个标准。司马光还在《论财利疏》中警告当政者:“古之王者,藏之于民。降而不能,乃藏于仓廪府库。故上不足则取之于下,下不足则资之于上。此上下所以相保也。”

——摘编自支任霞《司马光的粮食安全思想》

材料二 习近平总书记强调,“耕地保护要求非常明确,十八亿亩耕地必须实至名归,农田就是农田,而且必须是良田。”保障国家粮食安全,耕地是基础,科技是支撑。把不可或缺、不可替代的粮食等农产品供给上升到关系国计民生的初级产品的重大战略高度,予以重视和保障,提高其战略定位,对于稳定粮食等农产品生产链和供应链,对于稳农保供十分重要。因地制宜发挥资源优势、未来食物来源和结构、全方位多途径开发食物资源、开发丰富多元食物品种、满足多样化的消费需求。粮食安全党政同责、耕地保护党政同责、主产区主销区平衡区保面积保产量同责等三项重大制度,从根本上明确了各级党委政府的任务和责任。建立健全中央到地方的四级储备体系,建立自主可控、稳定可靠的粮食供应链。逐步完善颁布维护国家粮食发展和安全的法律法规,贯彻执行“不断提高粮食综合生产能力,建设国家粮食安全产业带,完善粮食加工、流通、储备体系”等相关法律规定。

——摘编自尹成杰《新时代新征程粮食发展和安全的根本保证》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括司马光的粮食安全观并分析其形成原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出现代粮食安全观的新变化。

材料一 1492年,哥伦布开创了跨大西洋的定期物种交流,这一过程最显著的结果是美洲印第安人获得了一大批新的植物和动物,新的农作物在某些程度上拓展了美洲农业的潜力,并使当地人的饮食更加多样。但同时他们也染上了到那时为止他们仍不熟悉的破坏性传染疾病,这些传染病在1500年到1650年间在美洲肆虐,夺去了50%—90%的当地人的生命。南北美洲向世界食品作物库贡献了玉米、马铃薯、烟草、番茄、菠萝等物种。其中一些作物给非洲和亚欧的广大地区造成了革命性的结果。

——摘编自(美)约翰·麦克尼尔《世界历史中的物种交流》

材料二 据统计,我国目前现有农作物中,至少有二三百种是来自国外。宋代以前传入我国的农作物大多原产于亚洲西部,通过陆上丝绸之路传入中国,多为果品和蔬菜,少有粮食作物。明清时期,美洲作物及粮食作物所占比重相对加大,这些美洲作物能够传入中国也得益于新航路的开辟,或是由葡萄牙及西班牙航海者发现美洲大陆后首先将美洲作物带回欧洲后,以欧洲为跳板传入中国,或是传入中国周边地区后再传入中国。

——摘编自崔思明《明清时期丝绸之路上的中国与世界》

(1)根据材料一,指出哥伦布开创的物种交流对美洲社会产生的影响。

(2)根据材料二,指出明清时期外来农作物传入的原因,说明宋朝至明清时期外来农作物的来源地、品种和路径的变化。

材料 从工业1.0到工业4.0的变化

(1)根据材料和所学知识,指出前两次工业革命各自主要起始国、生产组织形式的变化及对经济全球化的影响。

(2)根据材料和所学知识,指出工业3.0中美国等西方国家经济运行机制发生的变化。

(3)四次工业革命也深刻影响了中国。请各举一例说明四次工业革命给中国带来的积极影响。

材料 图片上的纺织

斯文·贝克特(Sven Beckert)教授在《棉花帝国:一部资本主义全球史》中描绘棉花纺织时运用了下列两幅图片

图1 大约1425年纽伦堡的织布工,使用制式脚踏织布机

图2 工业革命中在工厂中工作的纺织工人

(1)概括指出《棉花帝国》作者运用图1、图2的意图是什么。

(2)如果让你绘制一幅2000年前后先进的纺织图,说说你的设计并说明理由。

材料一 二战后初期,美国重大科学创新技术都首先应用于军事领域。随着社会发展,美国适时调整方向,如将原子能用于发电、工农医等领域。在研发领域,政府机构、高等院校、工业企业和国家基金会并存,各自有自己的研究重点,可以自主决定科研方向和领域。……信息、生物、海洋、空间、新能源、新材料、医疗等领域都有科技的印迹。……原子能从开发到应用为6年,电视机为5年,晶体管为3年,激光为1年。

——摘编自刘海荣《论二战后美国科技发展及其对就业的影响》

材料二 1986年,为适应和迎接科技革命的挑战,国务院批准了《高技术研究发展计划(863计划)纲要》。该计划从世界高技术发展趋势和中国需求与条件出发,选择生物技术、航天技术等七大领域作为研究重点。此后,国家组织了上万名科学家参与其中。从1986年到2016年,经历了“从跟踪模仿前沿技术,到培育新的产业技术生长点、实现跨越式发展”的过程。在这期间,我国成功实现二系法杂交水稻研制,完成潜深6000米水下机器人海底调查任务,研发成功“天河一号”超级计算机……。

——摘编自苏熹《“863”计划制定与实施的历程及经验启示》

(1)根据材料一,概括二战结束以来美国科技发展的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“863计划”的特点及意义。