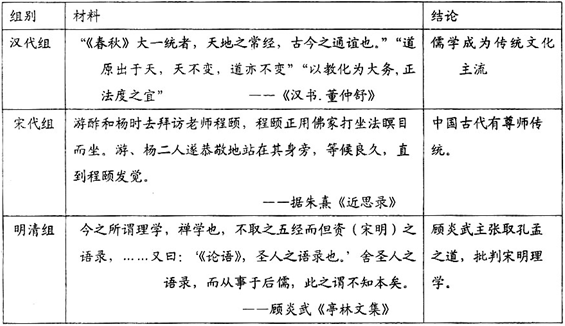

材料一 下表是某中学研究性学习课上,三个研究小组展示的材料和所得的结论。

材料二 后代的人们,由其现实的利益和要求出发,各取所需,或夸扬其保守的方面,或强调其合理的因素,来重新解说、建造和评价它们,以服务于当时阶级的、时代的需要。

——选自李泽厚《中国古代思想史论》

请回答:

(1)据材料一,指出哪个研究性学习小组的结论可以由所给材料直接推导出来?对于不能直接推导出来的另两个,请补充材料或修改结论,使之材料与结论相符

(2)由史料与史论的关系可以看出,研究历史最重要的原则是什么?

(3)假设材料一中研究性学习的主题是“中国传统主流思想的演变”。请结合所学知识,说明中国传统主流思想在宋代、明清两个时期出现了哪些新发展?

(4)结合西汉时期的相关史实,论证材料二的观点.

(5)综合上述材料,谈谈你对思想文化发展历程的认识

相似题推荐

材料 儒家文化,原是春秋战国时期以孔子为代表的一个思想流派,是“百家争鸣”中的一家,而且是主张恢复周朝奴隶秩序的一家之见。从汉武帝开始,封建帝王们发现了儒家文化对于维护封建专制的绝妙作用,于是做出了“罢黜百家,独尊儒术”的决定,从而使儒家文化成为延续至今的传统文化中的主流文化。

儒家文化之所以就够源远流长,延续至今,不仅是因为儒家文化的信奉者们不断为它添砖加瓦、拾柴加火,同时也是因为它作为民族文化,蕴含了那个历史时期人们所具有也是人们所能够接受的人文精神,特别是儒家文化中关于人的修身立命之说,如“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎!”“三人行,必有我师”,以及有关“仁义礼智信”等说法,都是做人之来,是人类文明发展的精神财富,但也必须看到,儒家文化在本质上是维护和强化封建统治的御用文化和官场文化,从这个意义上来说,儒家文化的保守思想,抑制了中国人民创新思维的本质灵性。

——摘自卢希悦《文化力量与国运兴衰一中国古代科技发展前兴后衰的历史之谜》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析儒家文化中人文精神的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国古代儒学政治化对封建社会发展的影响。

根据材料及所学知识,回答下列问题:

材料一:在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有苏格拉底……中国有孔子……他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。而且更重要的是,虽然中国、印度、中东和希腊之间有千山万水的阻隔,但它们在轴心时代的文化却有许多相通的地方。

——德国雅斯贝尔斯《历史的起源与目标》

(1)结合材料一和所学知识,指出苏格拉底和孔子在思想原则方面“相通的地方”,并分析两者的思想对东西方社会分别产生了哪些影响。

(2)中国古代统治者的许多做法严重束缚了人们的思想,甚至是扼杀人性,试从政策措施、思想方面举例说明。

材料二:自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在惝恍迷离之境。吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

(3)结合材料及所学知识,指出“伦理觉悟”在中国近代史上的代表性事件;说明作者认为“伦理觉悟为最后觉悟”的原因。

材料三:(改革开放以来)中国社会转型的独特性既是中国所以取得成就,向“法治国家,市场经济与公民社会”三元并存互补的现代社会模式演进的原因,也是何以在社会转型中出现制度转换代价,蕴藏社会矛盾的原因。“旧辙已破,新轨未立”,这种转型社会的特点突显出社会转型的风险与社会协调发展的重要。

——刘燕万欣荣《中国社会转型的表现、特点与缺陷》

(4)依据材料三,回答改革开放以来中共在“社会协调发展”方面做了哪些理论创新?

【推荐3】阅读材料,回答问题,

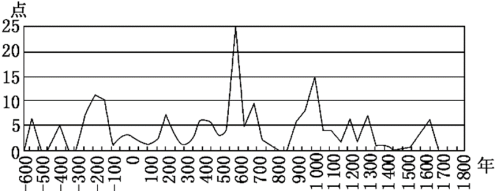

材料一中国教育制度发展史表明中国的教育制度经历了一个由简单到复杂,由低级到高级的波浪式发展过程。春秋战国时期,“学在官府”的局面被打破,形成“天子失官,学在四夷”的局面。但这些变化遭到了赢秦执政时期以法为教,以吏为师的沉重打击。两汉以来,中国古代教育制度创新有三个大高峰,即西汉高峰、隋唐高峰和北宋高峰(如图所示)。入汉之后,汉代教育制度从文教政策和教育目的作了较大的调整,形成了第一个教育制度创新的高峰。经过魏晋南北朝时期多元融合的教育思想的开创,到隋唐时多元融合的教育制度得以确立,形成了第二个高峰。而发展至宋,教育思想创新与教育制度创新几乎是同时进行的,形成了第三个高峰。

中国古代教育制度示意图

——摘编自李国钧、王炳照主编的《中国教育制度通史》

材料二近代以来,由于社会环境的变化,各阶层人民的教育观念发生了相应的转变。甲午战争失败后,维新派积极推进新式学堂的开办。维新派认为,中国积贫积弱的主要原因是没有良好的教育,为了变法,必先改革教育。从京师大学堂到各省的实业学堂、南洋公学等各教学机构纷纷成立。长沙创办的时务学堂和京师大学堂设立后,把经学、理学、掌故学等列为普通学,以高等算学、格致学、农学、矿尔、商学、卫生学等实学为专门学。

——摘编自张海鹏等编《中国近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出汉代的教育制度与春秋战国时期相比有何变化?指出唐宋教育制度创新的共同原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时维新派与洋务派教育改革的共同之处。如何认识教育与时代发展的关系。

材料一 是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也……本来面目,即吾圣门所谓良知……。良知之在人心,无间于圣愚,天下古今之所同也。……天地之大,但有一念向善,心存良知,虽凡夫俗子,皆可为圣贤。

——王阳明《传习录》

材料二 “夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。若失却童心,便失却真心;失却真心,便失却真人。人而非真,全不复有初矣。(李贽)说:“人皆以孔子为大圣,吾亦以为大圣;皆以老、佛为异端,吾亦以为异端;人人非真知大圣与异端也,以所闻于父师之教者熟也;父师非真知大圣与异端也,以所闻于儒先之教者熟也;儒先亦非真知大圣与异端也,以孔子有是言也。”他还说:“大抵圣言切实有用,不是空头,若如说者,则安用圣言为耶”。

——张践《实心实学与明清之际的启蒙思潮》

(1)据材料一概括王阳明“致良知”学说的主要内容。结合所学知识,指出王阳明思想主张的背景。

(2)根据上述材料,指出王阳明和李贽思想的相同之处。结合所学知识,简评明清之际的启蒙思潮。

【推荐2】2016年初,教育部考试中心主任姜钢刊登在《中国高等教育杂志》上名为“坚持以立德树人为核心深化高考考试内容改革”的文章,完善中华优秀传统文化教育,增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。阅读材料,回答问题。

材料一春秋战国社会处于大变革大动荡时期,……历史由分裂走向统一,针对社会的急剧变化,各学派热烈争辩,著书立说,阐述各自的思想和政治主张。

——人教版《高中历史·必修三》

材料二两宋诸儒,门庭径路半出于佛老。

——全祖望《题真西山集》

佛老之学,不待深辨而明。只是废三纲五常,这一事已是极大罪名!其他更不消说。

——《朱子语类》

材料三新事物在旧体内总是较有活力的因素,人们虽想把它限制在原先许可的范围内,是很难如愿的。……以后向西方学习的发展历程,是在“中体西用”宗旨引导下迈开步伐的,又徐徐地总冲击着“中体西用”的宗旨。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料四改革开放初期,物质进步而道德滑坡,再兴儒学成为时代需要。国际社会儒风大兴,纷纷建立“孔子学院”,新加坡在80年代将现代企北管理和国家精神文明建设与儒学相结合,发展新儒学,这给新时期我国的文化建设以不少启示。1995年,《中华儒学文化系列丛书》出版:《儒学与企业管理》《儒学与现代公关》《儒学与生态环境》等。电视、网络等媒体也纷纷介入新儒学的建设中。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出材料所反映的历史事件及其历史地位。

(2)材料二反映了宋儒是如何对待“佛老之学”?这导致了宋代儒学发生了怎样的变化?

(3)结合所学知识说明材料三中“以后向西方学习的发展历程”是如何冲击“中体西用”的宗旨的?

(4)据材料四结合所学,谈谈你对当代振兴儒学的建议。

材料一 人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。……人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。 ——孟轲《孟子·告子上》

材料二 若夫目好色,耳好听,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是皆生于人之情性者也……是性人为之所生,其不同之征也。……故圣人化性而起伪,伪起而生礼义,礼义生而利法度。

——荀况《荀子·性恶》

材料三 知是心之体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知悌,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知,不假外求。 ——王阳明《传习录》

材料四 因为我们还不知道美德的本性和性质,我们也必须在一个假设之下来问美德是否由教育而来的问题,就像这样:如果美德是属于这样一类心灵的善,它是否应该由教育而来?让我们假设第一个假设是知识或不是知识——在这种情形之下,它是由教育来的或不是由教育来的?……但美德是否由教育而来的呢?或毋宁说,是否每一个人都能看到只有知识是由教育而来的呢? ——苏格拉底

材料五 如果人是天使,那就不需要政府了。如果是天使统治人,就不需要对政府有任何外来的或内在的限制了。……人总是要追求其个人私利的。要改变人性,就像要阻挡狂流一样困难。聪明的立法者应该巧妙地通过改变河道而对其加以引导,并在可能的情况下将其导向公共利益方面。 ——美国政治家汉密尔顿

请回答:

(1)综合材料一、二,结合所学知识,比较荀子与孟子的人性观及政治主张的不同点。二人政治主张的共同目的是什么?

(2)根据材料三并结合所学知识回答,王阳明认为应怎样加强道德修养?

(3)根据材料四概括苏格拉底的思想。

(4)据材料五分析,汉密尔顿主张对政府进行“外来的或内在的限制”的原因是什么?综合上述材料,与其他思想家相比,汉密尔顿主张如何对人性进行规范引导?

【推荐1】阅读材料,完成下列要求。

材料一王(守仁)氏从政之余,读书不辍,曾师事娄谅,泛览儒、释、道三家。他一生经历成化、弘治、正德嘉靖四朝,面对社会危机,深感于“天下事势如沉疴积瘘”,已到了“何异于病革临绝之时”,所以决心要寻求一种能使天下事势“起死回生”的良方。他以为当时读书人沉溺于理学,只作为饵名钓誉之阶,无补于社稷安危。他力求建立有效的统治学说,提出与朱熹理学相对立的主观唯心论的理论。他认为一切事物都产生于人心,是人心发生的意念活动的结果,没有心就没有客观事物,从而形成了他的主观唯心主义的宇宙观和心学体系。

——摘编自白寿彝《全球通史》

材料二启蒙学者强烈抨击宋明理学包括王门后学“空谈心性”“游谈无垠”的虚夸学风;揭露道学先生平日高谈阔论,大讲“为生民立命,为天地立心,为万世开太平”,一旦国家有事,则“蒙然张口,如坐云雾”(黄宗羲)的虚弱本质,指出这种“空谈”“蹈虚”学风祸国殃民的恶果;另一方面,由于“致良知”说把中国中世纪哲学意识发展到了极端,并使心学理论内部孕育着自我否定的因素,在这种情况下,“良知”学经过王门后学的引发,特别是泰州学派的分化,为明清之际启蒙思想家创设了理论前提。

——刘辉平《王阳明心学与明清之际早期启蒙思潮》

材料三中日甲午战争以后,帝国主义列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重。谭嗣同以心学呼唤人们投入救亡图存、改造中国的运动。他从君、民平等,君权民授出发,进一步指出:“君者,公位也。庄子曰:‘时为帝’,又曰:‘递相为君臣国,人人可以居之。’彼君之不善,人人得而戮之。”不言而喻,谭嗣同的“合同志以讲明心学”,用心学的思想资料陶铸维新理论,对清末用资产阶级民主主义改造封建专制主义的中国,有着很大的影响。虽然谭嗣同用心学的思想资料宣传自由、平等、博爱、民主有着很大的局限性。但在当时的历史条件下以资本主义代替封建主义不能不说是一种巨大的进步。

——摘编自吴雁南《谭嗣同“合同志以讲明心学”》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出王阳明的思想主张及其背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出心学与早期启蒙思潮之间的关系并简评明清之际的启蒙思潮。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析谭嗣同思想的影响。

【推荐2】阅读下列材料,回答问题。

材料一天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行

——《老子》

君者,民之源也,源清则流清,源浊则流浊。故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也

——《荀子》

材料二宋代在哲学方面突破了五代以来沉闷墨守的局面,伴随通经致用、讲求义理以及疑古思潮的兴起,出现了周敦颐、邵雍、张载、程颐、程颢、朱熹、陆九渊为代表的理学等诸多流派。……宋儒诸子融汇各家,援佛入儒,建构成新儒学体系,不仅升华了抽象思辨,而且高扬士人刚健挺拔的道德理性和节操意识。

——杨迪《如梦如幻的大宋王朝》

材料三(清初)知识界探讨明亡的深层原因,认为“宋明虚文日多,实学日衰,以诵读为高级,以政事为粗豪”,黄宗羲指出学问必须以“六经”为根底,应关心国计民生。

(1)材料一分别体现了道家和儒家的什么思想?结合所学知识简述道家和儒家产生的时代背景。

(2)根据材料二,归纳宋代理学兴起的原因,结合所学知识分析其历史影响。

(3)根据材料三概括黄宗羲的主张及其产生的原因。

材料 王夫之与方以智都生活在明末清初,当时的知识分子以全面总结传统文化和回应西方文化的挑战为文化责任。由于在文化价值认识上的差异,王、方二人有不同的文化选择。对于传统文化,王夫之侧重于发扬原始儒学,方以智力图会通儒佛道三教,但他们都主张通过全面的批判总结,来推动中国文化的发展。对于西方文化,他们都主张只可取其实验科学的内容,而坚决地拒斥其神学内容。不同之处在于,王夫之认为“地圆说”歪曲了中国传统的浑天说,方以智却认为“远西之说”在中国乃古已有之。王夫之主张通过去伪存真、去粗取精的别择方法去实现文化选择,而方以智则主张通过专精并重、全偏兼顾的会聚方法去实现。作为思想家,王夫之和方以智都对明清之世的文化做出了自己的贡献。

——摘编自蒋国保《王夫之与方以智文化选择同异论》等

(1)根据材料并结合所学知识,分析王夫之、方以智在文化选择上存在异、同的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评价王夫之、方以智的文化贡献。