材料一

在海上丝绸之路沿线,出土了大量中国陶瓷(如下图)。特别是明代各个时期的各种类型瓷器在海外都有发现,范围广、数量大。

材料二

1872年,南洋华侨陈启源投资7000多两银子,在家乡广东南海县创办使用机器设备生产的“继昌隆缫丝厂”,是东南亚华侨投资中国开办近代工业的开始。……从1912—1919年间,华侨投资的工业、商业、交通运输及房地产多达1042家,投资金额达到7100万元。1920—1930年间,由于东南亚华侨经济力量的发展,以及1929—1933年爆发的世界经济危机的影响,华侨回国投资再次出现新的高潮。

——李国梁《东南亚华人企业集团的跨国经营与中国》

材料三

表:东南亚国家(ASEAN)对中国直接投资的变化(实际使用额)(单位:百万美元)

| 时间 | 1984 | 1986 | 1988 | 1992 | 1993 | 1994 |

| 东南亚总计 | 8.5 | 24.7 | 42.6 | 271.6 | 1007.8 | 1871.6 |

| 增长率(%) | 61.5 | 10.2 | 15.7 | 208.9 | 271.0 | 85.7 |

| 占外资比例 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 5.5 |

——据JETRO《中国经济》1996年3月号

(1)结合材料一和所学知识,分析推动海外陶瓷贸易在明代持续发展的主要因素。

(2)结合所学知识,概述19世纪70年代到20世纪30年代国内政治的发展演变是如何推动南洋华侨回国投资的。

(3)根据材料三,结合中国现代化建设的背景分析东南亚国家对中国投资的特点,并简析这些投资活动的意义。

相似题推荐

材料一 唐时期的中国是当时世界上强盛的国家之一。四川、江南是丝织业中心,其丝织品除满足本国需要外,还有剩余出口。陶瓷业亦相当发达,全国有二十多个著名窑址。其中广东潮州窑烧制出的陶瓷器,是外销的主要物品。沿海主要港口都有造船工场,能制造出载重量大、适于远航的海船。由于战火,更主要的是陆路运输,唐代以前的陆上“丝绸之路”已不能适应商业发展的需要。唐时期,东南亚、印度等地与唐朝通好的国家不下二三十个。它们的使节和商人到中国来,主要是经南海到广州的航道。于是发展海上航线,成为迫切要求。

——摘编自林家劲(唐代广州与南海的交通》

材料二 西属美洲白银经欧洲留到东方的数量表(单位:百万银元)

| 年份 | 西属美洲白银产量 | 运抵欧洲数量 | 经欧洲留到东方数量 |

| 1600 | 11-14 | 10 | 4.4 |

| 1650 | 10-13 | 8-9 | 6 |

| 1700 | 12 | 10-12 | 8.5 |

| 1780 | 22 | 18-20 | 14.7 |

17-18世纪中国与葡萄牙、西班牙、日本等国的贸易中,中国以出口生丝、丝织品、瓷器等为主,进口少量土特产,明显的出超,葡、西、日等国商人不得不以大量白银支付贸易逆差,于是美洲和日本的白银源源不断地流入中国。这种中西贸易基本结构,是西方国家以其殖民地产品,主要是白银、棉花、胡椒等交换中国的茶、丝、瓷器等,特别是西班牙几乎只能以白银来进行交换。

——摘编自后智钢《16-19世纪外国白银内流中国问题探讨》

材料三 40年前,老百姓讲的是吃饱就行,因此膳食结构十分单一,主要以主食消费为主。1978年,全国居民食品支出比重(恩格尔系数)达到63.9%。40年后,随着居民收入水平的提高、食品种类的丰富,老百姓对饮食消费的要求不仅是吃饱、吃好,更要吃出健康来,食品消费结构也发生了较大变化。城镇居民人均粮食消费量由1978年的152千克降到2017年的110千克,农村居民人均粮食消费量由1978年的248千克下降到了2017年的155千克。肉、禽、蛋、奶等动物性食品消费显著增加。城镇居民人均猪肉、禽类、蛋类消费量分别由1978年的13.7千克、1.0千克、3.7千克上升到2017年的20.6千克、9.7千克、10.3千克。农村居民人均猪肉、禽类、蛋类消费量分别由1978年的5.2千克、0.3千克、0.8千克上升到2017年的19.5千克、7.9千克、8.7千克。

——摘编自2018年11月《经济日报》

(1)依据材料一,结合所学知识,分析唐朝“海上航线”繁荣的历史背景。

(2)依据材料二结合所学知识,分析17.18世纪白银在世界范围内流动的历史影响。

(3)依据材料三,指出近40年来中国人的膳食结构发生了怎样的变化?结合所学分析变化的原因。

材料一 唐朝时,亚、非地区许多国家的使节、商贾、学者、艺术家、僧侣等,不断地来到唐朝访问、求学和贸易。唐朝派往国外的使臣、僧侣、商人也不绝于途。那时和唐朝通使交好的国家,主要的有70多个。唐政府在中央设有鸿胪寺,负责接待各国使节和宾客,在缘边之地设互市监、市舶使掌管对外贸易。长安的太学里有数量众多的外国留学生,很多留学生回国后按照唐朝模式改造本国社会,日本“大化革新”就是由回国留学生策划的。唐朝的对外交通很发达,陆路交通以长安为中心,出玉门关西行,可通中亚、西亚、巴基斯坦和印度。海上交通,从广州出发,过马六甲海峡可到印度尼西亚的爪哇、斯里兰卡和印度进而到达波斯湾沿岸各国。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代国际交流所呈现的特点。

材料二 宋代是中国古代海外贸易得到较大发展的时期,它与元代并处于中国古代海外贸易发展历史曲线的最高段。宋代贸易港的数量、繁荣程度和管理制度都超过前代……北自京东路,南自海南岛,港口以十数,数量有明显增长。这些港口大致可以分为广南、福建、两浙三个相对自成体系的区域,各区域中大小港口并存,形成多层次结构。与这种结构上多层次相适应的是市舶机构从市舶司、市舶务到市舶场的设置。由于造船技术的进步和航道的改善,……中国商船开始了向阿拉伯海西岸及更广范围的航行,与红海沿岸及非洲东海岸也开展了直接贸易。与中国有贸易往来的国家和地区至少在六十个以上。宋代进出口商品种类明显增加,数以百计……商人贩运的规模、朝贡往来的数量、政府的抽买数额都显著增加。宋代一个海商一次贩运常达上十万斤,价值数十万贯。宋代以后,与中国交往最为频繁的国家都是中国的主要海上贸易国,……对外贸易重心已经完全转移到东南海上,西北丝路独占鳌头的局面一去不复返了。

——摘编自黄纯艳《宋代海外贸易》

(2)依据材料二并结合所学知识,概述宋朝海外贸易发展的表现并简析其原因。

材料三 隆庆元年(1567)部分开放海禁后,海外贸易蓬勃发展。中国精美的丝绸和瓷器等产品,在世界市场上有着极好的销路,白银便源源不断地往中国内流。到万历年间,白银的使用已相当普遍,手中握有大量白银的徽商几乎遍布全国各地,进行大宗的商品长途贩卖。明朝后期,许多富商带着大量资本经营起矿冶业等产业。在这种历史潮流推动下,徽州的士人十之七八“以儒而贾”,甚至“左儒而右贾”,习以为常。

——摘编自晁中辰《明后期白银的大量内流及其影响》

(3)据材料三,指出明朝中期“海外贸易蓬勃发展”的国内因素,概括白银内流推动的商业发展表现。

【推荐3】东亚指东北亚和东南亚地区,包括濒临太平洋的日本、中国、韩国、东盟十国。在古代,东亚曾经出现过文化共同体和经济贸易商业圈,各国相互往来频繁。今天东亚是世界上最具活力的地区域之一。中国是东亚的重要部分,中国的发展与东亚的发展具有紧密的相互依存性。

材料一古代中、日、朝三国关系的全面发展,是从中国的隋唐帝国时期开始的。此前三国的交往,可以称为早期的交往。从朝鲜半岛的历史来讲,从箕氏王朝到卫氏王朝(公前11世纪中期~前2世纪中期),它们的建立者和统治阶层都来自中国移民。秦汉时期辰韩深受秦文明的影响……古代中日之间的交往,据推断,早在春秋战国时期,吴越一带先民,就可能有人从海上移民来到日本列岛。徐福东渡的传说,实际上是秦汉之际中国人渡海移民到日本的一个缩影。文献记载中日之间的友好往来,是在两汉时期,汉光武帝赐金印于倭王,则是一个典型的实物例证。古代朝日之间的交往,先期主要表现为移民风潮。当时从朝鲜半岛来到日本的移民,既有朝鲜人,也有生活在朝鲜的中国人。移民为日本带去了先进的汉文化和生产技术,大大促进了日本国家的统一和社会的发展。

(1)据材料一,古代中、日、朝三国早期交往的主要形式是什么?这一时期的交往,中国对当时东北亚社会发展有何影响?结合所学知识,隋唐时期,三国社会发展、交往内容与早期交往相比又有什么新变化?

(2)读图,唐宋时期中国海外贸易港口的分布区域主要集中于什么地区?中国对外贸易的主要对象分布在图中的哪些区域?说明理由。

材料二唐玄宗开元年间,唐政府在广州设置了市舶使。宋政府设立了市舶司,多次派使臣赴海外招徕外商;并管理对外贸易。两宋亦利用民间力量来广招外商。每艘海舶船主,也是政府委任的“市舶纲首”,负有在域外“招诱舶商”的任务,规定“诸市舶纲首能招诱舶舟、解货物,及五万贯、十万贯者,补官有差”(《宋会要·蕃夷》),宋政府甚至向外国商人开放仕途,以此作为扩大贸易额的奖励。市舶之利在两宋国家财政中占有的重要地位。“宋高宗绍兴廿九年财政总收入为四千万缗,而市舶司竟获二百万,居岁入总数二十分之一。”

材料三宋朝经济大发展,特别是商业的发展,或许可以恰当的称为中国的“商业革命”。这一革命产生出直至19世纪仍在许多方面保持不变的经济和社会模式(费正清《中国:传统与变革》)。东京城打破了唐朝长安城坊市分离封闭的商业结构,《清明上河图》显示了商业气息的浓厚,宋时的商业已进入一个新的发展阶段,据黄仁宇《中国大历史》说,当时(公元1201年)中国的商品交换的价值,合计相当于1500万至1800万盎司黄金,如此庞大的商品流通量,在当时世界恐怕是绝无仅有的。金属货币难以适应商品的巨额流通。货币发生了突破性变革,最早的纸币产生了。到南宋,纸币逐渐成为主要货币,汇票、支票之类的票据,在12世纪中叶发展为建有流通职能的纸币。

——樊树志《国史十六讲》

(3)依据材料,分析宋朝“商业革命”出现表现及主要原因。

【推荐1】阅读下列材料.

张明同学对近代中国经济发展的状况很感兴趣,他把我国参加世界博览会的资料进行了收集,对当时取得世博会的成绩做了整理,发现了一些问题,请你帮他一起解决。

材料一1915年在美国旧金山举行巴拿马太平洋博览会。中国政府对这次世博会给予了高度重视。在博览会会场内,中国展区设有农业馆、矿业馆、交通馆、美术馆等等。在中国展馆里,美术馆的展品中较有代表性的绣像、景泰蓝和字画。刺绣作品《耶稣像》,栩栩如生,颇受好评,获一等奖,售价高达13000美元。中国的茅台酒和张裕酿酒公司的“可雅白兰地”和第三名“苏格兰威士忌”并称为世界三大名酒。可雅白兰地获四枚金质奖章和最优秀奖,遂更名为金奖白兰地。

在本届博览会上,中国展品共获得1211项奖,在全部31个参展国中独占鳌头,这也是中国参加历届世博会中所获成绩最优秀的一次。

材料二中国参加世博会展品及获奖情况统计资料

(1)1851年伦敦博览会“荣记湖丝”获金银大奖

(2)1876年费城博览会“物件悉尊华式,专为手工制造,无一借力机器”。即陈物之木架、橱柜以桌椅铺垫、宫室放置陈设字画,亦无一外洋款式者,悉为他国游览官民且未经见……。

(3)1906年意大利米兰世博会:中国江苏海门颐生酿造公司的“颐生酒”荣获金奖。

(4)1926年美国费城世博会:中国生丝、茶叶、江浙绸缎、江西瓷器、福州漆器等为主向世人展示了别具一格的中华民族特色……。

请回答:

(1)依据材料一结合所学知识分析中国展品在巴拿马太平洋博览会上取得巨大成就的原因。

(2)综合以上材料分析中国参加世博会的展品及获奖情况,表明中国近代经济发展有何严重不足?试结合所学知识探讨影响中国近代民族工业发展的因素。

(3)从上述分析中,你认为怎样才能更好的发展民族工业?

【推荐2】阅读下列材料:

材料一民舍本而事末则好智,好智则多诈,多诈则巧法令,以是为非,以非为是

——《吕氏春秋》

材料二1927年,蒋介石以荣氏企业认购国库券不力为由,下令封杀他们在无锡的产业,迫使荣宗敬认购巨额国库券而了事。八一三事变后,荣氏企业备受重创,申新一、二、八厂全部被毁,其他企业不同程度遭受损失、劫掠和强占。在此逆境下,荣氏家族为求生存,历经艰难将申新四厂、福新五厂迁往后方。抗战胜利后,荣德生力阻荣氏部分企业向海外拆迁,坚守产业,迎接新中国的到来。

材料三我国经济体制改革首先在农村取得了巨大成就,长期使我们焦虑的农业生产之所以能够在短时期内蓬勃发展起来,显示了我国社会主义农业的强大活力,根本原因就在于大胆冲破“左”的思想束缚……发挥了八亿农民的巨大的社会主义积极性。

——《中共中央关于经济体制改革的决定》

回答:

(1)材料一提倡的古代经济思想是什么?最早提出这一思想的是谁?

(2)根据材料二分析20世纪20年代至40年代荣氏企业遭受重创的原因。对此你有哪些启示

(3)根据材料三,结合所学知识指出我国农村经济体制改革的背景和主要措施

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料

1932—1946年度中国留学生数及学科分布

| 年度 | 共计 | 文类 | 实类 | ||||||||

| 小计 | 文 | 法 | 商 | 教育 | 小计 | 理 | 工 | 医 | 农 | ||

| 1932 | 576 | 342 | 98 | 179 | 25 | 40 | 213 | 49 | 76 | 53 | 35 |

| 1933 | 621 | 300 | 77 | 143 | 31 | 49 | 319 | 62 | 131 | 82 | 44 |

| 1934 | 859 | 428 | 99 | 234 | 43 | 52 | 431 | 116 | 164 | 79 | 72 |

| 1935 | 1033 | 506 | 117 | 246 | 70 | 73 | 526 | 135 | 174 | 104 | 113 |

| 1936 | 1002 | 463 | 108 | 227 | 64 | 64 | 526 | 97 | 183 | 127 | 119 |

| 1937 | 366 | 138 | 20 | 61 | 33 | 24 | 228 | 46 | 107 | 34 | 41 |

| 1938 | 92 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 79 | 18 | 34 | 20 | 7 |

| 1939 | 65 | 20 | 1 | 9 | 1 | 9 | 45 | 20 | 13 | 8 | 4 |

| 1940 | 86 | 32 | 8 | 10 | 7 | 7 | 54 | 8 | 25 | 11 | 10 |

| 1941 | 57 | 20 | 3 | 11 | 4 | 2 | 37 | 8 | 19 | 4 | 6 |

| 1942 | 288 | 73 | 15 | 39 | 13 | 6 | 155 | 32 | 103 | 7 | 13 |

| 1943 | 359 | 181 | 37 | 53 | 84 | 7 | 158 | 28 | 124 | 9 | 17 |

| 1944 | 305 | 34 | 8 | 11 | 10 | 5 | 271 | 27 | 164 | 23 | 57 |

| 1945 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 5 | — | — | 3 |

| 1946 | 730 | 321 | 94 | 145 | 57 | 25 | 409 | 92 | 205 | 49 | 63 |

从上表中提取两项有关这一时期中国海外留学生的相关信息,并结合所学知识予以说明。

材料一 1913年4月1日,我们(福特汽车公司)第一次试验了一条生产装配线,我相信这是安装在生产上的第一条流水线。1914年1月,我们宣布并实行了一项利润分成计划:将工人工资由每天最低2.34美元提高到5美元,并将每天工作由9小时缩短到8小时。我们这项计划是想把公司预期利润的一部分提前支付给在公司工作6个月以上的工人。如果预期利润不能实现,那么工人的工资水平将回到从前……我们如果支付高工资,这些钱也要被(工人)花掉,一旦商店的老板、批发商、其他行业的生产厂家和工人更加富裕,那么他们反过来又会刺激我们的销售。

(据亨利·福特《我的生活和事业》)

(1)据材料一,指出福特公司在生产方式上的创新,概括说明福特公司进行工资改革的意图。

材料二 1919年1月,苏俄人民委员会决定实行一种特殊的粮食制度。以往,我国史学界和历史教育界一直称这种制度为“余粮收集制”(或“余粮收集制”。近年,一些史学研究者指出,这个译名是错误的。按俄文本义,应译为“粮食摊派制”(或“摊派粮食制”)。该制度的基本内容是,由中央粮食主管部门,根据国家(包括红军)的需要,确定年度征粮总额后,依次摊派至产粮省、县、乡、村,直到每个农户。地方上用半军事化方式,按国家规定的价格,强制征购农民粮食。

(据《错译的“余粮收集制”与国内史学界对苏联史的误读》)

(2)结合所学知识,指出材料二中这一特殊粮食制度的两种译法反映出的主要差别,并说明该制度对苏俄的影响。

材料三

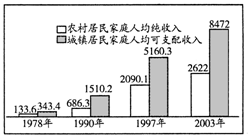

城乡居民家庭人均收入统计表(单位:元)

(据国家统计局数据整理)

(3)据材料三,指出我国城乡居民家庭人均收入发展变化的趋势,并结合所学知识分析其主要原因。

【推荐2】阅读材料,回答问题。

材料一发起中国近代运动的动机,并非来自于本社会的内部,而是在外部的强大压力——在西方国家侵略造成的国家、民族生死存亡的巨大压力下,在基本没有近代因素作前提的条件下,中国人仓促地采借西方文明,发起了近代化运动。

材料二开心的锣鼓敲出年年的喜庆,好看的舞蹈送来天天的欢腾,阳光的油彩涂红了今天的日子哟,生活的花朵是我们的笑容。今天是个好日子,心想的事儿都能成,今天是个好日子,打开了家门咱迎春风

——1998年春晚歌曲《好日子》

材料三十年实践,使我们形成了“经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地”这样一个多层次.有重点.点面结合的对外开放结局,在我国沿海建立了从南到北的包括2个直辖市.25个省辖市.67个县.约1.5亿人口的对外开放前沿地带,这对迎接世界经济重心向太平洋地区转移,加速我国现代化建设将发挥着重要作用。

——《中国经济体制十年》

(1)根据材料一,分析中国近代化的主要特点。结合所学知识,指出上述特点对中国近代民族工业发展产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪七八十年代党和政府为了让城乡群众过上“好日子”所采取的主要改革措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出中国对外开放的格局及目的。

【推荐3】经济结构指国民经济的组成和构造。中国经济结构的变化,体现了生产力的发展和时代的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一:社会制度的作用实际上产生两种效应。一种是拉动效应,而另一种则是滞后效应。……拉动效应主要是指社会制度有利于先进的生产方式替代落后的生产方式。而滞后效应则与之相反,主要指的是社会制度不利于先进的生产方式代替落后的生产方式。

摘编自李楠《小农经济结构变迁与资本主义萌芽》

材料二:鸦片战争以后,西方列强的经济侵略,摧毁了中国自身孕育的资本主义萌芽,瓦解着中国传统的封建经济,把中国卷入世界资本主义市场。中国面临“千古未有之变局”。

材料三:浙江省温州地区三个重要年份的农业生产发展状况

| 年份 | 农业总产值(亿元) | 比上年 增长率 | 财政收入 (亿元) | 比上年 增长率 | 社会消费售 总额(亿元) | 比上年 增长率 |

| 1979 | 7.78 | 14.12% | 1.35 | 66.0% | 6.30 | 42.5% |

| 1993 | 44.53 | 8.7% | 18.68 | 54.4% | 92.51 | 36.3% |

摘自《中共浙江省温州历史大事记(1949年5月1994年12月)》

(1)结合材料一,指出清朝前期(鸦片战争以前)社会制度的作用主要表现为哪种效应。结合所学知识分析造成这一效应的制度因素。

(2)依据材料二并结合所学知识,概述自鸦片战争后到19世纪70年代以前,中国经济结构出现了哪些变动?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出以上两个重要年份农业发展的相关政策背景。