中国1840-2000年这160年的现代化历程经历了三条道路的转化:1840-1949年10月前,是中国“早期现代化”的阶段,以资本主义现代化为主体;1949-1978年是“经典社会主义现代化”的时期,带有苏联的“经典”社会主义现代化模式的色彩:1979年至今则是中国特色社会主义现代化时期,在政治经济方面走出了一条中国特色的现代化道路。

请回答:

(1)中国走“经典社会主义现代化”道路的前提是什么?举出两例20世纪50年代我国探索社会建设道路出现的曲折史实。

(2)从“经典社会主义现代化”向中国特色社会主义现代化转化的标志是什么?20世纪90年代我国确立经济体制改革的目标是什么?

(3)从中国现代化历程的转变和成就,你能得出哪些启示?

相似题推荐

材料 1946年中国高等教育工科学生仅为18.9%,新中国成立时我国文盲率又高达80%,这一状况影响了我国社会经济的恢复发展和人民民主政权的巩固。1949年《共同纲领》规定:新民主主义的教育纲领已经确定了新中国的教育事业是为工农服务的,是为生产建设服务的。1950年,全国工农教育会议确定,工农教育首先以识字教育为主,以“开展识字教育,逐步减少文盲”为宗旨,指出扫盲教育应配合国家各项生产建设的开展。1952年中国开始了第一次大规模的扫盲运动,政府创办了许多工农速成中学和与之相匹配的大学预科,使扫盲工作取得了明显成效。同年,教育部对高等院校进行了调整,裁撤、合并了一些大学及其专业,增设专科院校。在各类学校中优先录取工农子女入学接受教育。高等学校先后聘请苏联专家共861人,担任顾问或从事教学、科研工作,组织高校教师译出以工科为主的苏联教学大纲700种,分发各校应用。

——摘编自苏渭昌《中国教育制度通史》(第8卷)

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪50年代初我国教育改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析20世纪50年代初我国教育改革的意义。

材料一 秦以后两千多年发生的多次“革命”(从陈胜、项羽、刘邦到朱元璋、李自成),导致改朝换代、政策调整,却未能改变宗法社会、专制帝制的基本面。……辛亥革命足可垂之青史的,从破坏一面言之,是推翻延续两千余年、近古以降已成为社会进步严重障碍的专制帝制,……从建设一面言之,则是创建宪政共和。

——冯天瑜《辛亥革命与中国宪政渊源》

材料二 世界人民反法西斯战争时间统计简表

| 战场名称 | 开始时间 | 标志 | 终止时间 |

| 欧洲战场 | 1939年9月1日 | 德国突袭波兰 | 1945年5月8日 |

| 苏德战场 | 1941年6月22日 | 德国入侵苏联 | 1945年5月8日 |

| 太平洋战场 | 1941年12月7日 | 珍珠港事件 | 1945年9月2日 |

| 中国战场 | 1931年9月18日 | 九·一八事变 | 1945年9月2日 |

| 苏联对日作战 | 1945年8月8日 | 苏军出兵中国东北 | 1945年9月2日 |

材料三 早在新中国成立前夕,毛泽东同志就告诫我们:“夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步。”新中国成立后,经过艰苦摸索和曲折实践,我们开启了改革开放新时代,迈上了建设中国特色社会主义新长征之路。

——习近平《在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话》

请回答:

(1)据材料一,指出“秦以后两千多年发生的多次‘革命’”的局限,简要概括辛亥革命“垂之青史”的原因。

(2)据材料二概括中国抗日战争的特点,结合所学知识说明抗战时期中国人民承担的历史使命。

(3)“每一代人都要走好自己的长征路”,建国以来,中国人民“长征”的目标有何发展?综上所述,指出近代以来“长征路”的本质含义。

材料一

材料二 1952年至1978年间我国国民经济主要指标统计表

| 1952年 | 1978年 | |

| 原煤产量 | 0.66亿吨 | 6.2亿吨 |

| 钢产量 | 135万吨 | 3178万吨 |

| 粮食产量 | 16392万吨 | 30477万吨 |

| 在校学生数 | 5444万人 | 21351万人 |

| 医院、卫生院数 | 3540个 | 64421个 |

——据国家统计局《统计表:建国以来国民经济发展的巨大成就》整理

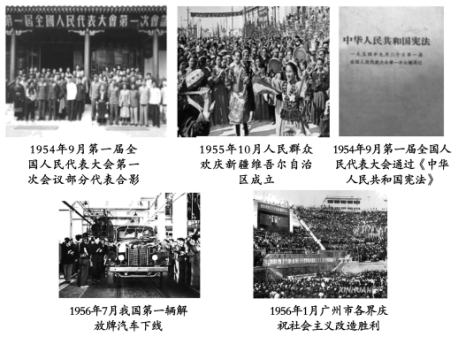

(1)结合材料一,用史实说明新中国成立后是如何向社会主义过渡的?

(2)分析上表中1952年至1978年间国民经济发展取得巨大成就的原因及意义。

主题发言一:洋务运动、戊戌变法与近代教育变革发言中引用了梁启超的《变法通议》:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校。

主题发言二:世界伟人邓小平发言中引用了《邓小平文选》中的4个精辟论断:

①“关于真理标准问题的争论,的确是个思想路线问题,是个政治问题,是个 关系到党和国家的前途和命运的问题。”

②“基本路线要管一百年,动摇不得。”

③“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。”

④“中国的对外政策是独立自主的,是真正的不结盟。”“中国对外政策的目标是争取世界和平。”

(提示:下文划线文字部分是解读示例。请参照示例将答题内容写在相应的横线上。每个论断的解读都可从内容或作用中任选其一作答

关于真理标准问题的讨论,邓小平坚定支持。这次讨论肯定“实践是检验真理的唯一标准”,否定了“两个凡是”的错误观点,是一次深刻的思想解放运动,为党的十一届三中全会的召开奠定了思想基础。

②关于党的基本路线, ;

③关于“计划”和“市场”的论断, ;

④关于新时期外交, 。

(1)洋务运动和戊戌变法在兴人才、开学校方面有什么共同点?结合这一时期的相关史实说明教育变革对中国社会进步所起的作用。

(2)请解读上引②、③、④论断,写出主题发言稿的要点。

(3)由①②③④得出的结论:

材料一 新中国面临一个经济上千疮百孔的烂摊子。国家财政困难,投机商人趁机抢购物资,囤积居奇,拒用人民币,倒卖银元,加剧物价飞速上涨。为制止投机资本制造的市场混乱,党和政府采取有力的经济措施和必要的行政、法律等手段……到1950年春,全国物价趋于稳定,结束了连续十几年物价暴涨的局面,人民政府赢得了全国人民的信任。

——摘编自《中外历史纲要(上)》

材料二 新中国改革开放以来的重要历史事件汇编

时间 | 历史事件 |

1978年 | 中国共产党召开 ① |

1980年 | 设立深圳、珠海、汕头、厦门经济特区 |

1982年9月 | 中国共产党第十二次全国代表大会召开,邓小平提出“建设有中国特色的社会主义”重大命题 |

1984年 | 开放14个沿海港口城市 |

1987年10月 | 中国共产党第十三次全国代表大会召开,提出了社会主义初级阶段的理论,确立了“一个中心,两个基本点”的基本路线 |

1992年 | 邓小平发表南方谈话,为中共十四大的召开做了重要的思想理论准备 |

1992年10月 | 中国共产党第十四次全国代表大会召开,明确提出我国经济体制改革的目 标是 ② |

2000年10月 | 中共十五届五中全会提出实施“走出去”战略 |

2001年12月 | 中国正式加入 ③ |

(2)根据材料二,填写表格中①②③对应的内容

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析改革开放以来我国经济建设取得伟大成就的经验启示。

【推荐1】阅读下列材料,回答问题。

59个春秋弹指一挥间,中国经历了沧海桑田。从第一个五年计划到“十一五”规划,富国强民的梦未变,远征不畏坎坷的决心未变。变化的,是对经济社会发展规律认识的不断深化,是我们党执政治国方略的日益完善,是综合国力的显著增强,是民众生活的巨大改善。下面是《中国青年报》特别报道《变迁:从“一五”到“十一五”》的部分主题词摘要:

| “一五”(1953~1957)工业增速超英赶美 |

| “二五”(1958~1962)大跃进大倒退 |

| “六五”(1981~1985)走向改革开放 |

| “七五”(1986~1990)改革闯关治理整顿 |

| “八五”(1991~1995)小平南方谈话改革潮涌 |

| “九五”(1996~2000)宏观调控经济软着陆 |

| “十五”(2001~2005)指令计划退场市场配置资源 |

| “十一五”(2006~2010)改革开放坚定不移 |

——《中国青年报》

(1)“二五”计划期间,“大跃进”为什么最终导致了“大倒退”?

(2)“六五”计划期间,我国农村经济体制改革采取的主要形式和城市经济体制改革的重点分别是什么?农村和城市经济体制改革要实现的共同目标是什么?

(3)“八五”计划期间,邓小平“南方谈话”从理论上主要解决了哪一根本问题?我国改革开放的重心从此发生了怎样的转变?“九五”期间召开的中共十五大又作出了怎样的重大决策?

【推荐2】阅读下列材料:

材料一歌曲能反映和记录一个时代的历史,也可以见证时代的变迁。

1979年,一曲《在希望的田野上》至今为许多人津津乐道:

我们的家乡在希望的田野上,炊烟在新建的住房上飘荡,小河在美丽的村庄旁流淌,一片冬麦(那个)一片高粱,十里(哟)荷塘十里果香……

1992年,《春天的故事》又迅速唱遍大江南北:一九九二年又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆……

材料二浙江衢州人朱惠诚,在家乡种了10余年的地,最近他来到江苏张家港市塘桥镇,尽管干的依然是他熟悉的农活,但他每月却能领到固定工资。在张家港,像朱惠诚这样的“农业工人”已有2万余名。

全国总工会的一份调查表明,目前,仅跨地区流动的农民工就有1亿多人,已有超过三分之一的农村劳动力转移到非农产业。工人队伍构成发生历史性变化,农民工已成产业工人的主体。

多年来,随着农民工地位的提高,越来越多的务工者条件得到改善,生活也越来越好,有的还利用打工时学到的技术,回乡创业,当了老板。

请回答:

(1)材料一《在希望的田野上》人们的希望源于什么?《春天的故事》中1992年“在中国的南海边写下诗篇”是指什么?有何影响?

(2)改革开放30多年来,中国农民的角色定位出现了历史性变化,依据材料二概括其变化。

(3)中国改革开放论坛网是1994年由中共中央党校创办的公益网站。为纪念改革开放以来的巨大成就,请为论坛设计一条宣传标语(字数不得超过20字)。

材料一:不同时期各国GDP数据统计

| 国家 时间 | 中国 | 美国 | 英国 | 日本 |

| 1820年 | 32.9% | 1.8% | 9.5% | 3% |

| 1900年 | 6% | 23.6% | 18.5% | 2.4% |

材料二:近三十年来,中国GDP年均增长速度达到了9.8%,这在全世界都是罕见的。2010年中国的经济总量达5万多亿美元,已经超越日本在世界排位第二。

——摘编自凤凰网

(1)根据材料一,指出中国GDP出现的变化?

(2)在20世纪初,为什么英美GDP能大幅超越中国?

(3)根据材料二指出中国经济的特点,并结合所学知识概要分析原因。