阅读下列材料,并回答问题。

材料一“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事。……夫不可变者,伦纪也,非法制也;圣道也,非器械也;心术也,非工艺也。”

——《劝学篇》

材料二“天下人民四万万,庶士亿万,情为百端,才智甚广,皇上仅寄耳目于数人,而数人者又畏懦保禄,不敢竭尽,甚且炀灶蔽贤,壅塞圣听,皇上虽欲通中外之故,达小民之厄,其道无由。名虽尊矣,实则独立于上,遂致有割地弃民之举,皇上亦何乐此独尊为哉?”

——《公车上书》

材料三“……恢复中华。中国者,中国人之中国。中国之政治,中国人任之,驱除鞑虏之后,光复我民族的国家。敢有为石敬塘,吴三桂之所为者,天下共击之!建立民国,今者由平民革命以建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民共举。议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守,敢有帝制自为者,天下共击之!……”

——《同盟会宣言》

(1)材料一、二、三分别代表哪些派别,他们对西方民主政治的态度有什么区别?

(2)材料二中对皇帝的态度和材料三有何不同?后者的号召力超越前者的原因有哪些?

相似题推荐

材料 1875年11月李鸿章与日本驻华公使森有礼的对话:李鸿章:对于贵国尽来所举(指明治维新)很为赞赏,独对贵国改变服装,模仿欧风一事感到不解。

森有礼:原因很简单,只需稍加解释。我国旧有的服制,正如阁下所见到的,宽阔爽快,极适于无事安逸之人,但对于多事勤劳之人则不完全适合,所以它能适应过去的情况,而对于今日时势之下,甚感不便。今改旧制为新式,对我国裨益不少。

李鸿章:衣服旧制是体现对祖先遗志的追怀之一,其子孙应该珍重,万世保存才是。森有礼:如果我国的祖先至今尚在的话,无疑也会做与我们同样的事情。距今1000年前,我们的祖先看到贵国的服饰有优点就加以采用。不论何事,善于学习别国的长处是我国的好传统。

……

李鸿章:话虽如此,阁下对贵国舍旧服仿欧俗,抛弃独立精神而受欧洲支配,难道一点不感到羞耻吗?

森有礼:毫无可耻之处,我们还以这些变革感到骄傲。这些变革完全适我国自己决定的。正如我国自古以来,对亚洲、美国和其他国家,只要发现其长处就要采之用于我国。

李鸿章:我国决不会进行这样的变革,只是军器、铁路、电信及其他器械是必要之物和西方最长之处,才不得不采之外国。

——马立诚:《历史的拐点:中国历朝改革变法实录》

根据材料并结合所学知识,概括材料中李鸿章和森有礼对服饰变革的主张,并任选一种主张进行解读。

【推荐2】从传统向现代的转型是一项社会系统工程,中国百年来的现代化之路显现出文化变迁的内在逻辑。阅读下列材料,回答问题。

材料一 明清之际,中国处在由传统社会向近代社会过渡的关键时期……人们对理学产生了深深的信仰危机。为了矫正理学所带来的社会弊端……于是,明朝中后期,在复兴古学(经学)的潜流中,从封建社会的母体中产生了一股在批判宋明理学过程中逐渐形成的……实学思潮……从而开启了明清之际怀疑、揭露、批判封建专制制度的序幕,成为明清之际人文启蒙思潮的一个重要内容。

——王杰《明清之际:思想的冲突、批判与创新》

材料二 文化观念是社会变革的根本基础,但在近代转型的过程中,中国社会的变革却始终都在朝着实用的方向发展……而没有从制约“器物”与“制度”的思想观念文化上入手反思,而若没有这些文化基础就不可能有建立在此基础上的相应的社会政治制度,这点却被我们最广大的人们所忽略了。由此以后……都不断地遭到挫败,这实在不能说是没有其深刻原因的。

——刘惠君《试论近代中国的社会转型》

材料三 近代儒家文化缺乏一种在西方挑战面前,进行自我更新的内部机制,难以实现从传统观念向近代观念的历史转变,从而只能继续以传统为自我中心的文化心理和陈旧的认识思维框架,来被动地处理种种事态与危局。由于观念与现实的严重悖离,近代儒家文化从而陷入自身难以摆脱的困境。

——萧功秦《儒家文化的困境(近代士大夫与中西文化碰撞)》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清之际“实学思潮”的典型表现,并分析其产生的经济根源和思想根源。

(2)材料二中“在近代转型的过程中,中国社会的变革却始终都在朝着实用的方向发展”,结合所学知识,概括说明“实学思潮”在近代又先后增添了哪些新内容和新发展?

(3)根据材料二和材料三,概括在近代转型的过程中,中国社会变革都不断地遭到挫败的深刻原因。

材料一 广方言馆、同文馆虽罗致英才,聘请教习,要亦不过只学语言文字,若夫天文、舆地、算学、化学直不过粗习皮毛而已。他如水师武备学堂,仅设于通商口岸,为数无多;且皆未能悉照西洋认真学习,良以上不重之故,下亦不好。世家子弟皆不屑就,恒招募窭人子下及舆台贱役之子弟入充学生。况督理非人,教习充数,专精研习曾无一人,何得有杰出之士,成非常之才耶?

——郑观应《盛世危言·西学》

材料二 同文馆初开,“阁束六经,吐弃群籍”,但随后开办的一些技术学堂增设经学等中学课程。尤其是甲午战争前后,电报、医学、医学、铁路、矿务等技术学堂相继创办,开始贯彻中体西用思想。如两广电报学堂规定,学生除学习西学外,兼课四书五经,以知礼义。起初,无论新式学堂还是书院,课程中的经学、经史等名目,不过是相对西学而提出的中学“代表”,分科观念比较模糊。甲午战后出现的普通学堂,中西学课程的种类大幅度增加,西学课程增加了政治、伦理等科目,中学课程增加了掌故、史地、通鉴、律法等门类。1898年,张之洞的《劝学篇》为应对新学而中学课程过于繁难的状况,提出以易简之策救中学,分中学为经学、史学、诸子、词章、理学等科。1902-1903年,注重国民教育与实业教育的新学制和统一学堂系统设立,同时各省督抚纷纷奏请分三科递减科举,1905年,袁世凯、张之洞、端方奏请立停科举,专办学堂。学堂教育一统天下,分科教学使得中学整体上被西学所兼容。

——王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史(下)》第二十章

(1)根据材料一并结合所学知识,简析甲午战前洋务派创办新式学堂效果不彰的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清中国新式学堂教育的发展变化。

(3)结合材料与所学知识,简析晚清中国教育转型在当时的社会变动中所起到的作用。

材料一

材料二 康梁之徒,欲以最短期内铲除千余年之积弊,俾中国欲为强国。梁启超述其师语曰:“守 旧不可,必当变法;缓变不可,必当速变;小变不可,必当大变。”其视事也,若此之易,实无政治上之经验。……而康梁诸人不知环境之阻力,偏于理想,多招忌妒,终则一无所成,其人固无经验之书生也。

——陈恭禄《中国近代史》(1935 年商务印书馆)

材料三 1916年《新青年》载:“袁世凯之废共和复帝制,乃恶果非恶因,乃枝叶之罪恶,非根本 之罪恶。若夫别尊卑,重阶级,主张人治,反 对民权之思想之学说,实为制造帝王之根本恶因。吾国思想界不将此根本恶因铲除净尽,则有因必有果,无数废共和复帝制之袁世凯,当然接踵应运而生,毫不足怪。”

——丁守和《中国近代启蒙思想》

请回答:

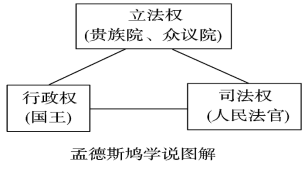

(1)材料二反映了孟德斯鸠的哪一学说?这一学说的重要历史意义是什么?

(2)材料三中“康梁之徒”的政治主张是什么?产生了怎样的影响?

(3)据材料四指出新文化运动兴起的原因。这场反封建斗争有何特点?这次向西方学习与以前的相比发生了什么变化?

【推荐2】阅读材料,回答问题

材料一 中国古代合法的政治参与方式非常有限。明清时期,统治者推出一些有利于普通地主知识分子参与政治的措施。明太祖设立通政司处理臣民的章奏,规定除田土、诉讼之争,一般民户皆可上书言事,算是为政治表达开了一个方便之门。清朝前期,为解决大批“士者”出路,政府允许纳赀捐官,并不断扩充科举取录的名额。……在西方的冲击下,维新派办报纸、书局,组织社团。……甲午战后,康有为上书光绪帝,警告“民心先离,将有土崩瓦解之患”。戊戌变法是政治体制改革,但因触犯既得利益权贵,仅行百日即被废止、……庚子祸乱后清上层几乎没有谁再反对改革、、……1908年,清廷开始筹办地方咨议局、中央资政院,以选举民意代表、“博采群言”并发挥其“舆论总汇”的功能。“皇族内阁”的结局,使这一民意机构走向政府对立面。

——摘编自徐军《中国古代政治参与的历史考察》等

(1)根据材料一和所学知识,指出鸦片战争前后中国合法的政治参与方式的不同之处。

材料二 他是“一个为天下服务的大政治家”。“把进化和进步的思想、全世界都在风起云涌的思想,同中国的古典传统结合起来……领头打开了一个现代的突破口”。

——费正清《伟大的中国革命》

(2)材料中所他指的是谁,其思想主张有什么特点?

材料一 在维新派之前,龚自珍、魏源等地主阶级改革派应用“穷则变,变则通,通则久”的传统变易观,来论证他们提出的变法主张,解释社会历史的变化。资产阶级维新派在继承中国传统思想的基础上,广泛吸收了西方近代的自然科学知识、哲学和社会政治学说,形成了一套与封建专制思想相对的思想体系。在维新派的思想中,进化论占有重要地位。维新派不仅继承了传统的变易观念,而且进一步借鉴和吸收了西方的进化论,形成了自己的进化观点。康有为的进化观是在杂糅儒学“变易”观、今文经学和西方进化论的基础上形成的。然而他讲的“变”与传统思想中循环变化论根本不同。他认为万物不仅变“器”,而且变“道”:“盖变者,天道也。天不能有昼而无夜,有寒而无暑,天以善变而能久;人自童幼而壮老,形体颜色气貌,无一不变,无刻不变。”

——摘编自郑世渠《中国近代史》

材料二 对于资产阶级革命党人来说,他们心目中的中国未来模式是“民主共和”;同时,他们发现西方社会出现不少弊病,其中最主要的是劳资对立严重,于是他们提出了“政治革命”与“社会革命”并行的革命方略。

——摘编自胡伟希《中国思潮评论》

材料三 1916年,陈独秀撰文写道:“吾国年来政象,惟有党派运动,而无国民运动……吾国之维新也,复古也,共和也,帝政也,皆政府党与在野党之所主张抗斗,而国民若观对岸之火,熟视而无所容心;其结果也,不过党派之胜负,于国民根本之进步,必无与焉。”陈独秀还认为,中国人真正的觉悟可能还不仅仅是物质的,也不是中国仅仅建构一个政治的民主架构,而是中国人必须在伦理观念上、道德上、思想文化上有最后的觉悟。

——摘编自蒲实《三联生活周刊》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括资产阶级维新派和地主阶级改革派变易思想的不同之处,并分析资产阶级维新派思想形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明“政治革命”与“社会革命”的内涵。

(3)根据材料三,指出新文化运动的关注点的变化,并说明中国近代前期思想演进的特点。