材料一宋代的领导地位源于一系列的因素,从技术上的发明、从普遍的教育到对宗教和各种哲学思想的宽容。……上一个1000年的中国,是世界超级大国,也是世界上最强大的国家。

——乔纳森·斯彭斯《新闻周刊》

材料二蒙古人的入侵形成了对于伟大的中华帝国的沉重打击,这个帝国在当时是全世界最富有和最先进的国家。在蒙古人入侵的前夜,中华文明在许多方面都处于它的辉煌顶峰,而由于此次入侵,它却在其历史中经受着彻底的破坏。

——谢和耐《蒙元入侵前夜的中国日常生活》

材料三(王三巧被休后要自缢,她母亲这样开导她):“你好短见,二十多岁的人,一朵花还没有开足,怎做这下梢的事?莫说你丈夫还有回心转意的日子,你真休了,恁般容貌怕没人要你?少不得别选良缘,图个下世受用。你且放心过日子去,休得愁闷。”

——明末冯梦龙《喻世明言·蒋兴哥重会珍珠衫》

(1)根据材料一,并结合具体史实指出宋代领导地位形成的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋代以后中国历史发展没有顺利地走进近代社会的原因。

(3)据材料三,从形式和内容方面概括指出明末白话文学的特点,并据所学知识简析产生这些特点的时代背景。

相似题推荐

材料一 (雅典)公民大会由全体成年男性公民组成,是国家最高权力机关,决定国家法律和政策;议事会议员从公民中抽签产生,主要负责为公民大会准备决议草案,并参与国家日常管理;官员由选举产生,大多一年一任,在任时需接受监督,随时可以被罢免和审判……

——《历史选择性必修1·国家制度与社会治理》

材料二 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自有报名、公开考试、平等竞争、择优录取的原则,其基本理念是“至公”……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘编自吴星杰《中法文化交流与儒学在法国的传播》

材料三 工业革命带来的生产力水平的大提高导致政府管理职能的膨胀,政府面临着许多新课题:除了维护社会治安、国防、财政、税收等传统事务,还要担负起经济、文化、科技等新的社会事务的管理……工业资产阶级经济实力的猛增使其政治要求增加。他们要求参与行政管理,要求清除旧制度的弊端,要求社会公职向社会开放,要求机会平等、自由竞争,建立一个廉洁而高效的政府,更大程度地维护他们的既得利益。

——鲍红信《英国近代文官制度的建立》

(1)根据材料一,概况古代雅典官员的选拔与任用的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“科举制度是封建社会‘平民政治’”的内涵。

(3)根据材料三,概括英国文官制度建立的主要原因。

材料:人才的选拔和任用是为政之本。在我国通过一定形式选拔、考核并发现、培养和使用人才的做法早在先秦时期就已出现。在原始社会的选贤任能,夏商西周时期的世卿世禄制,春秋战国和秦汉时期主要实行“察举征辟制”魏晋南北朝时期的“九品中正制”都各有优劣。南北朝后期,察举制实施的重心开始向考试方面转移,相对合理的选官制度,科举制应运而生。从隋唐到明清,我国推行科举考试制度约1300年。科举考试制度的创造性,集中在以下方面:考试制度表明了中国封建时代以知识选拔官员标准的确立,这在一千多年前的世界范围内是绝无仅有的创举。在此之前,从察举制重长官意志和重知识的结合,征辟制度重声名,至赀选制重金钱,九品中正制重血统、重家世,古人经历了数以千年的探索,终于找到了一种新制度。它排除了察举制度中长官意志起决定作用的成分,保留了其中重知识的标准,终于通行了千年之久,体现了它长久的生命力。据潘光旦、费孝通对近世900名进士的研究,明清时代的一半进士来自农村,科举考试是我国历史上具有一定平等竞争的选官制度,各王朝所建立的具有一套完备的考试方法和惩戒舞弊的规定,如锁院制,糊名制、回避制、复试制、殿试制、校验制等,科举考试由礼部(有时也为吏部)主持,但有检察机构进行监督。考官因徇私舞弊、违犯考试规条,轻则流放、革职,重则斩首。明清已形成必须循序而进、不可逾越的四个步骤:一是童试,院试合格者称“秀才”;二是乡试,合格者称为“举人”,获做官资格;三是会试,合格者称为“贡士”;四是殿试,由皇帝亲自主持,只试策问,出榜分为三甲:一甲是前三名:状元、榜眼、探花,均赐进士及第,由于以上特点,使得一般平民知识分子有机会通过“公平竞争”成为官僚系统的成员,即所谓“朝为田舍郎,暮登天子堂”,促进了知识分子的流动,扩大了封建统治的基础

——房列曙主编《中国历史上人才选拔制度》(有别节)

(1)根据材料,指出科举考试制度创造性的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,概括我国历史上选拔人才制度的贡献。

材料一 汉代察举制度,既有“以德取人”的因素,也有“以能取人”“以文取人”的因素。士人习经术文法于家,在具备了基本知识技能,并获得舆论对其人品的好评之后,仕郡县为佐吏掾属;由之获得基层吏务经验之后,才能以功次吏能得到察举。举至中央,则有经术、笺奏之试加以检验,然后方得授官;但所授又非职事官,而是入三署宿卫为郎,“以观大臣之能”,熟悉朝廷行政过程。此后再经一次选拔,方能“出宰百里”“典城牧民”。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 唐制,科举分为常科和制科。常科每年举行,只限无官位的平民参与;制科无定期,有官职者也可参与,对后世有影响的主要是常科。常科有秀才、明经、进士、明法、明书、明算六种考试科目,其中以进士、明经两科最为重要。明经科主要考查帖经,覆盖经书若干字,令其填空,重在记诵。进士科主要考时务、帖经、杂文,难度大,录取不易。唐代应试者主要是中央官学的学生和地方投牒自考者。正式考试每年十月在礼部举行,科举及第后只是取得了入仕资格,真正获得官职还需要参加礼部的专门铨试。与均田制、征兵制等不同,科举制在隋和唐前期初步形成,唐后期及以后朝代又获得长足进步。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料三 宋代建国以后,充分吸收了唐、五代时科场积弊的教训,在科举考试中采取了一系列防微杜渐的措施,比如锁院(知贡者受任,则锁居贡院与外界隔离,有时多达50天)、弥封、誊录(设誊录院重新誊写考卷,以免考官认识笔迹)、别试(举人与考官有亲戚关系,则别置考场考试)等制度。据统计,宋代科举每年取士360多人,是唐朝的4.5倍。“如工商、杂类人内有奇才异行、卓然不群者,也许解送”,甚至“狞干黥吏之子”“以屠杀为业”之人也可以参考。南宋宝祐4年(1256年),录取了601名进士中,其中平民出身的就有417人。

——摘编自陈峰《宋代科举考试制度》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较汉代察举制与唐代科举制的差异。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括宋代科举制度的新变化并分析其历史影响。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈中国古代的选官制度对于现代人才选拔的借鉴价值。

材料一 作为社会生活的重要载体,城市在宋代获得了空前的发展,但城市的发展也带来了许多新问题,使执政者面临许多新的挑战,其中矛盾最集中的又莫过于对商业的管理。面对新形势,宋廷没有囿于传统,而是积极应对,在牙人、行会和伪钞等方面采取了一些行之有效的管理方法,丰富了政府的管理职能,对后世产生了深远影响。

——摘编自王伟超《宋代城市新兴商业管理制度》

材料二 从清代前期江南省、府、县三级官员的若干政令文告集中,可以看到地方政府对于田土、房屋产权交易俗例的规范,货币与度量衡、牙行的管理,市场秩序的维持,以及某些市场活动的管制,均给予了一定程度的关注。但总体而言,商业与市场管理在明清地方行政中的地位并不突出。地方官员面对商业经济问题时,基本都提不出具体的应对方案,多数情况下只有类似“严拿究处”“置之重典,决不姑容”等疾言厉色的训诫,即便佐以枷号、杖责、徒刑之类的威胁,在行政上仍缺乏实施细则、有效的监督和执法力量,只是一纸空文。

——摘编自黄敬斌《清前期江南地方政府商业管理初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代城市商业管理政策调整的历史作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清时期地方商业管理出现困境的原因。

材料一 宋朝时期值得注意的是,发生了一场对整个欧亚大陆有重大意义的商业革命,中国首次出现了主要以商业,而不是以行政管理为中心的大城市,比起国内贸易的突飞猛进,对外贸易增长更为明显,对外贸易量远远超过以往任何时候。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,概括指出宋代“商业革命”的主要表现。

材料二 1757年,清政府关闭厦门、宁波等港口,只留广州一地与外国进行贸易,并规定不许中国官吏与外商直接贸易,由十三行办理一切进出口贸易。

——冷鹏飞《中国古代社会商品经济形态研究》

(2)结合所学知识,分析材料二反映的是哪一种对外政策,这种政策给中国社会造成的严重后果。

材料三 1913~1918年英、德、法三国输华货物总值表(单位:两;指数:1913=100)

| 英国 | 德国 | 法国 | ||||

| 年份 | 总值 | 指数 | 总值 | 指数 | 总值 | 指数 |

| 1913 | 96910944 | 100 | 28302403 | 100 | 5299517 | 100 |

| 1914 | 105207580 | 108.5 | 16696945 | 58.9 | 4951471 | 93.4 |

| 1917 | 51989185 | 53.6 | — | — | 2309160 | 43.6 |

| 1918 | 49890293 | 51.5 | — | — | 1568853 | 29.6 |

——周秀鸾《第一次世界大战时期中国民族工业的发展》

(3)根据材料三,指出1913~1918年英、德、法三国输华货物总值变化的总体趋势。结合所学知识,分析造成这一现象的主要原因。

材料四 历史发展阶段可以从不同的角度概述、标识或划分。1978年以来的中国历史,有的学者以1992年为界将其划分为两个阶段,有的学者以2001年为界将其划分为两个阶段。

(4)结合所学知识,分别说明材料四中两种历史分期的史实依据。

材料一、 图片二上文字是“除四川外,许于诸路、州、县,公私从便。主管并同见钱七百七十陌流转行使。”(陌,100文)

图一 图二

(1)图片一和图片二反映的货币各出现于什么时期?图片2中的货币与图片一中的货币相比有了哪些变化?结合所学知识分析出现这些变化的原因。

材料二、解放战争时期,上海五家专门印刷钞票的印刷厂,一分钟就印刷1600万元,日夜赶制,仍不能满足需要,甚至还要到英国和美国去印。那时货币贬值速度惊人。同样的100元钞票,1937年可买一头牛,到1947年只能买三分之一盒火柴。

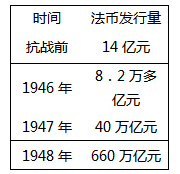

国民政府法币发行量简表

(2)材料二的文字资料和表格资料反映了什么情况?请结合所学知识分析其原因和影响。

材料三、1933年3月9日,美国国会通过《紧急银行法》,授权财政部长把所有黄金和黄金证券转入国库,用纸币与之兑换;禁止金币、金条和黄金证券的出口,停止国外美元兑换黄金,放弃金本位制。

此后,联邦政府多次以不断上涨的价格购买黄金。由于每一盎斯黄金所值美元的数量持续上调,流通中的货币数量也就不断增加,而美元的价值则不断下降。从政府购买黄金开始,到美元重新定值的三个月中,美元贬值40.94%。

美元贬值使美国的商品获得更大的海外市场,使国内商品价格有了一定的提高。美元贬值使债务人、特别是农民的债务负担减轻了将近一半;而国库则由于保有黄金,从美元贬值中获利28亿美元。这笔款项除主要部分20亿美元被用作稳定国际汇兑中美元比价的稳定基金外,6.45亿美元被用来付清国民银行的债券,1.39亿美元用作联邦储备银行向工业贷款的基金。

——摘编自胡国力《塑造美国现代经济制度之路》

(3)材料三反映了美国金融改革的哪些内容?并根据材料四和所学知识分析这次金融改革出现的背景及影响。

材料四、

(4)图中货币是什么时候发行的?它反映了世界经济发展的什么趋势?有什么影响?

材料一 文学作品能在一定程度上反映时代的真实性,如陈寅恪认为《桃花源记》反映了西晋末年盗贼并起,中原避难之人或远离本土迁至他乡,“其不能远离本土迁至他乡者,则大抵纠合宗族乡党,囤聚堡坞,据险自守,以避戎狄盗寇之难”,即反映了十六国时期北方人民的历史情况。

(1)尝试写出你所知道的反映唐代历史的一句诗,并说明其所反映的历史内容。你如何看待文学作品的史料价值。

材料二 不返本开新,不接续源头活水,综合创新便会食多不化,推陈出新就会迷失方向;不综合创新,不引进众家异说和外来文明,返本开新便会泥古不化,推陈出新就会乏力苍白;不推陈出新,不致力于内部创造,返本开新就会徒说空话,综合创新也会主体不明。因此,“三新”之说相辅相成,相得益彰,则儒学的继承与创新庶几可以顺利进行。

——牟钟鉴《儒学继承与创新的三种途径》

(2)依据材料二并结合所学,指出北宋前期儒学面临的危机。宋代理学家为重振儒学是如何“推陈出新”的?

材料三 中国人……造纸的知识随着阿拉伯人传入欧洲,1340年在意大利的法布里亚诺建立了第一个造纸的作坊。……这就为“知识普及”口号打开道路,标志着我们心目中所谓书籍的开端。

——[德]利普斯《事物的起源》

(3)根据材料三,谈谈古代科学家在改进造纸术和印刷术的过程中,有什么共同特点。四大发明是如何推动了人类文明的发展。

材料一 在隋唐发明印刷术的基础上,北宋时期,中国发明了胶泥活字印刷术,其“一板印刷,一板已布字。更互用之,瞬息可就”,而且原材料消耗大为降低。元朝时,王祯又发明了木活字,并创造了排字“转盘”。明清时期,还出现了锡活字、铅活字、铜活字等印刷技术的新尝试。1440—1448年之间,德国人谷腾堡发明了铅活字印刷术。

——摘编自黄悦翎、匡导球《造纸术和活字印刷术在欧洲的传播及其影响》等

材料二 ①1550年欧洲学者约维斯说:在广州的印刷工人采用与我们相同的方法,印刷各种书籍。②20世纪出土的敦煌回鹘文木活字,据考证,这些“字母活字”实物出现的年代大约为12世纪末到13世纪上半叶。③有学者认为:中国的活字印刷术向西是经过西域传到波斯、埃及直至欧洲的。

(1)材料一中,隋唐发明的“印刷术”指什么?“胶泥活字印刷术”是谁发明的?

(2)根据材料一,概括指出活字印刷术具有什么优点?

(3)要批驳西方学者提出的“德国谷腾堡是第一个用字母活字印刷”的论点,材料二提供的3个论据中,最具说服力的是哪一项?并说明你的理由。

(4)综合以上材料,谈谈你对中国印刷术世界地位的认识。

材料 一宋代是印刷术普遍应用时期,也是中国学术史上的重要时期。《十三经》和《十七史》的印行,地方史志的编纂,许多数学、工艺、医药和科技著作的问世,大型类书和丛书的编印,都在这一时期。而学术的复兴又促进了学校和书院的兴盛,加之为准备各级考试,使得教本、史籍、韵书、字典等大量印行。据方志记载,宋代进士姓名可考者有29000人,其中两浙、福建等五路约占82%;宋代印书有地可考者1500种,该五路即占80%。反之,夔州路(今重庆市)仅有进士103人,而所印之书只有2种。

——摘编自钱存训《印刷术在中国传统文化中的作用》

材料二 明代以前,医学对于传染病学的认识都未超出“伤寒论”的范围。明清两代医药学家,深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说,疗效显著。如《震泽县志续》载,乾隆二十一年,“瘟疫遍行,家无不病,病无不危”,名医孙日琏施诊施药,“赖以全活者计千有余人”。又如《相城小志》载,光绪十七年,“疫症盛行,呕泻螺疮起”,龚霞伯以四味中药“遍施之,病立愈,活人甚众”。

——摘编自余新忠《清代江南的瘟疫与社会》等

(1)依据材料一,归纳印刷术普遍应用所产生的作用。

(2)依据材料二和所学知识,指出明代以前中医治疗传染病的理论来源,明清时期有何新发展?实践效果怎样?

(3)综上所述,谈谈科技与社会的相互作用。