阅读材料,完成下列要求。

材料一桑弘羊是中国历史上第一个提出不依靠农业富国的思想家,他明确指出“富国何必用本农”,“无末业则本业何出”。他主张国家积极介入工商业以增加经济性收入,对盐、铁、酒实行专卖。他还认为商品流道可以“均有无而通万物”。在对外贸易方面,桑弘羊认为货币的多少可以作为财富的象征,但他不把货币的取得作为对外贸易的目的,而是以货币为“末”、为“虚”,以供人们物质生活需要的物品为“本”、为“实”。他认为,只要严格控制出口,并大量输出国内丰富的黄金和丝绸,就能从敌国换取国内需要的商品,既可以削弱敌国,还可以保证国内市场的供应。这些措施为汉武帝的事业奠定了雄厚的物质基础,桑弘羊思想在后代王朝中虽不时被采用为财政剥削手段。但始终遭到各方面的围政和蔑视,没有上升为经济政策。

——摘编自《汉代著名的法家一桑弘羊》等

材料二柯尔伯是法国国王路易十四最信任和重用的大臣,在任内他先后颁发有关工业生产的法令达190项,通过给工场主发放贷款,封赐特权,颁发补助金,由国家出资兴建皇家和私人手工工场,招揽国外能工巧匠,发展手工业生产,柯尔伯发现各封建领地设置重重关卡,于是建立了14个省的关税同盟,在同盟内部、撤销关卡,实行商品流通自由。柯尔伯尤其保护法国对外贸易,支持建立对外贸易公司、发展对外殖民贸易,并通过外交途径与土耳其、英国等国签订商约、保护法国商人利益。这些政策将重商主义发挥到极致,使法国经济在当时呈现空前繁荣的景象。

——摘编自刘宗绪《世界近代史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出桑弘羊与柯尔伯经济思想的异同,

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出桑弘羊与柯尔伯经济思想的不同历史命运并分析造成不同命运的原因。

相似题推荐

材料一根据《中国滋味:盐与文明》整理中国古代盐政发展简况

| 时期 | 简况 |

| 夏商周 | “盐虽入贡,未尝有禁法” |

| 春秋战国 | 有私商以盐致富,如猗顿以贩卖河东池盐发财。齐国管仲提出“官山海”的盐法,主张国家垄断专卖。商鞅变法主张“壹山泽”,国家控制盐的生产和流通,商人分销需交重税。 |

| 西汉 | 汉武帝实行盐铁官卖,设置盐官,尽收盐利。 |

| 东汉 | 光武帝废除食盐专卖之法,听民制盐,自由贩运。在产盐区设置盐官收取盐税。汉章帝时期恢复汉武帝时期的官营办法。 |

| 三国两晋 南北朝 | 多实行专卖,南方对食盐实行征税制。 |

| 唐 | 唐代盐业政策继承前代的征税制,官营制度、无税制(对盐池、盐井),也有创新,例如盐的代租制、租佃制。各地盐法有不同且有变化。 |

| 五代 | 盐法逐年严密,期间也一度松弛盐禁。 |

| 宋 | 建立完备的食盐专卖制度。初期实行官卖法(官运官销),后主要实行通商法(官府把官盐卖给商人销售)。 |

| 元 | 盐法逐渐严密,官盐渐贵,强配民食引起民怨。 |

| 明 | 前期主要实行开中法,实行民产、官收、商运、商销。明神宗时期,政府将食盐收买运销之权都交给商人,从此开中法废止,民制、商收、商卖的纲法兴起。 |

| 清 | 由户部管理全国盐务,盐政之权分与各省。食盐销售主要实行官督商销,使专业盐商垄断了盐的收买、运输和销售。 |

——摘编自王仁湘《中国滋味:盐与文明》

(1)根据以上材料,概括中国古代盐政发展的特点。采用一个新的时间尺度,对古代的盐业经营变化进行阶段划分,并简要说明划分依据。

(2)根据材料二,说明蔡京创行“盐引”的直接作用。结合所学知识简析明代开中制实施的背景及影响。

材料一 在中国传统社会,尤其是明清时期,朝廷皇室和军队是最大的集团消费者,承接他们的生意是商人提高社会地位和迅速致富的重要途径。特许经营和官商制度扭曲了市场规律,形成了恶劣的经营导向,商人们并不把发展的希望寄托于市场开拓和由此而增加对科技发明生产创新的兴趣,而在于谋取流通领域的超经济特权,其经营注意力始终游离于生产领域之外。官商以政治特权攫取厚利,其不仅不会措意于科技创新,而且也不注重于经营,赢利的大部分用于奢华靡侈的生活消费。在明清的专制体制下,市场和市场主体始终都得不到独立自由的发展空间。明清商业资本的这些特点,导致当时中国的社会资本呆滞于流通领域,而没有广泛地向生产领域渗透,生产的规模化、社会化难以发展;科学技术得不到经济利益的激励,科技发明社会化发展的道路被堵塞。在视科技为“奇技淫巧”的社会价值取向环境中,科技发明的社会精神动力也丧失殆尽。

——摘编自樊卫国《论明清经济演进的内向化倾向》

(1)根据材料一概括明清时期商品经营的主要特点。

材料二 (汉武帝初年)民间富商“冶铸煮盐,财或累万金“或至兼并豪党之徒,以武断于乡曲”。“上争王者之利,下锢齐民之业”,“因其富厚,交通王侯,力过吏势,以利相倾”。汉武帝全面实行盐铁业由官府垄断经营……颁布法令禁止私人继续从事煮盐冶铁,违者“钛左趾”并“没入其器物”。盐官和铁官依靠垄断货源和垄断价格获取利润,极大地充实了国家财政。但在实行过程中暴露出严重的弊端。而批评者更是从财富分配的角度揭露了这一政策的本质——“与百姓争荐草,与商贾争市利……加深了财政危机,最终导致“社会一时走上共同破产而已”。

——摘编自周玲、彭平一《汉武帝时期经济政策分析》

(2)根据材料二、并结合所学知识,分析汉武帝实行盐铁官营政策的背景。

材料一 中国冶铁业有悠久的历史,早在春秋晚期就已出现人工冶炼铁器……满清入关后,在废除明代各种阻碍工商业发展苛政的同时,采取一系列顺应社会经济发展的政策,历经康雍乾三朝之后,清代的冶铁业在规模和产量方面有了较大发展,技术也获得了相应提高,出现了超过明代遵化炉更大规模的冶铁炉。其炉状如瓶子,底厚3.5丈,高约1.8丈,身厚2尺有余,有肩门式的鼓风设备,“下铁矿时,与坚发相杂,车以机车从山上飞掉以入炉”,清代产铁地区主要有广东、四川、广西、江西、陕西等地,其中陕西、广西基本上是清代开发的新兴产铁地区。其铁产量据粗略估算最多时达5000万斤,超过了历代铁产量,1783年,铁矿开88处,位居当年正式向清政府申报纳课的矿厂之首,铁器制造方面,广东佛山镇擅长铸选精美的铁锅用熟铁抽制各种型号的铁线,并兼制钟鼎和兵器。此外,铁钉、铁针的制造闻名全国。

——摘编自齐涛主编《中国古代经济史》等

材料二 弗古尼亚在1620年曾建立一座炼铁炉,毁于1622年的种族战争,1645年,马萨诸塞建立了第一座炼铁炉。18世纪,北美冶铁业变得异常活跃。1775年,北美共有82座木质炼铁炉,每座的年生产能力为300吨生铁,总产量占当时世界产量的1/7。另外,有175座铁厂生产较为柔软的铁条。在美国革命前的10年中,从北美殖民地输往英国的生铁和铁条价值约为5000英镑。

当时英国本土冶铁业规模有限,因而鼓励北美殖民地发展炼铁业;但同时不准殖民地进行铁制品的加工,以免冲击英国国内工业。1750年英国制定《炼铁条例》,禁止殖民地兴建加工铁制品和炼钢的设施。不过,这条禁令并没有完全阻止北美殖民地铁制品加工业的发展,到18世纪70年代,在马里兰、新泽西和宾夕法尼亚,大约有100个以上的钢铁制品生产地,其产品在北美市场销售。

——摘编自刘绪眙、杨生茂总主编《美国通史》(第1卷)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出推动清初冶铁业发展的有利因素。(2)根据材料一和材料二,分别概括清初和北美冶铁业发展的特点。

(3)根据材料二并结合所学知识,分析北美冶铁业发展的影响。

【推荐1】阅读材料,完成下列要求。

材料一清初圈地是以皇帝下诏的合法形式进行的,为满足满洲贵族和八旗官兵对土地的需求以及随清军入关的东北境内其他民族对土地的需求,“圈地自此始”。……“顺治四年(1647年)以前圈地数达圈地总数的89%”,到康熙五年(1666年),全国约圈地167000顷,加上各省驻防旗人所占土地,总数高达227000顷,占当时全国耕地面积的1/20以上。……清初大规模圈地导致“近畿土地皆为八旗勋旧所圈,民无恒产,皆仰赖租种旗地以为生”。

——摘编自秦维宪、薛小荣《康熙帝遏制圈地浪潮的历史启示》

材料二到了18世纪,圈地得到了政府的支持。由于1688年的“光荣革命”改变了国家由国王控制的局面,确立了议会作为最高权力机构的地位,在议会通过相应的圈地法令后进行圈地,这便是议会的私法圈地。在18世纪和19世纪,英国议会通过了4763件与圈地有关的法案。

——摘编自王田田《英国圈地运动中的法律规制》

(1)根据材料一,指出清初圈地的特点,并结合所学知识分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国圈地运动形成的原因。根据材料一、二并结合所学知识,说明清初圈地和英国圈地运动的不同。

材料一、十九世纪的“工业革命”把人类带进现代社会,最近几十年,西方学界已经认识到:这场“工业革命”并不非如一般人想象得那样随着新技术的发明从天而降,而是酝酿了几个世纪的多种条件之凑合。包括商业革命、政治革命、科技革命,其中最重要的一个条件,就是“农业革命”。

材料二、发展资本主义的阻力来自三个方面:农民本身,农民的社会、政治和经济领域的领导人,以及组织健全的整个传统社会。在前工业时期,农业既是社会的心脏,又是社会的躯体。所有这三者注定要成为资本主义的牺牲品。

——英国-艾瑞克。霍布斯鲍姆《资本的年代》

材料三、1844-1853年间,俄国每年出口粮食约1150万公石,但到了19世纪70年代下半叶出口以达4700万到8900万公石。在19世纪40年代,美国出口的粮食几乎可忽略不计,但到了19世纪70年代下半叶却向国外出售一亿多公石。

——英国-艾瑞克。霍布斯鲍姆《资本的年代》

请回答:

(1)依据材料一并结合英国史实, “商业革命、政治革命” 分别各指什么,它们与“工业革命”有何关系?

(2)欧洲的“农业革命”是以农民的牺牲为代价的。依据材料二并结合史实,分析欧洲“农民本身,农民的社会、政治和经济领域的领导人,以及组织健全的整个传统社会”是如何成为资本主义的牺牲品的。

(3)依据材料三并结合所学知识分析俄国与美国为什么在19世纪70年代下半叶会出现粮食出口激增现象?

材料一 英法两国的中小贵族都不满足于拮据的生活现状。法国贵族在故纸堆中发掘记载着领主与农民契约的古老羊皮文书,意图恢复已经废止的税收,巩固特权,以使他们有更多的钱来满足他们奢侈的生活。对于他们来说,把钱从土地房产中抽出来投放于商业企业,那简直是傻瓜才会干的冒险事,有身份的人绝不会干这种下贱的工作。在英国,是商人而不是贵族更吸引人们的兴趣。因此贵族脱下长袍,骑士把配剑送到家族博物馆中,积极投身于工商业行列。生性有些古板的英国人把金银藏在银匣中作为原始的资本积累。

材料二 金钱梦不仅在英国贵族中泛滥,在下层人民中间也风行不败。拥有100个英镑就去开工厂,许多人不惜为此倾家荡产。自从金钱占据了人们心目中的神圣地位,等级显得越来越渺小。“中间阶层”产生,并潜移默化的改变英国的政治、经济和思想观念,使之偏离原来运行的轨道,转向由他们控制的另一个世界。世界为人类开辟了更加广阔的天地,自然界中的处女地也越来越少。整个社会向自由王国前进了一步。19世纪自由主义思想在英国发展的最充分最典型最具代表性,成为整个世纪占统治地位的政治思想。

——以上材料均摘编自辛淑玲《浅谈社会观念的变化对英国工业革命的影响》

(1)据材料一比较16-18世纪英法两国贵族观念的差异。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析16世纪以来英国经济观念变化带来的影响。

材料一 公元830年至930年,在巴格达的“智慧宫”中,一大批翻译家、学者在吸收波斯、中国等的文化成果的基础上将长期收集和保存的古代希腊、罗马的历史文化典籍翻译成阿拉伯文。其中包括哲学著作、天文学著作、医学著作、音乐著作等。这就是阿拉伯历史上有名的“百年翻译运动”。公元1000年后,欧洲的学者们将这些阿拉伯文的文献以及相关的研究著述译成拉丁文,传播到欧洲各国。“百年翻译运动”取得的思想文化成就对欧洲进入崭新的近代文明做出了影响深远的历史贡献。

——摘编自滕文生《东西方文明互学互鉴与构建人类命运共同体》

材料二 英国学者约翰霍布森通过大量材料 具体分析了英国工业革命的重要技术支柱蒸汽机、焦炭冶铁技术以及纺织机械等同中国宋朝及之前所创造积累的工业技术成就的渊源关系。他认为英国人并不是天资特别聪慧的发明家,他们的能力更多体现在他们能够吸收、改造中国早期的技术思想和发明。他还说:如果没有中国的早期发明,就不可能有英国的改进。如果没有中国的这些贡献,英国很可能还是一个落后的国家,游离于同样落后的欧洲大陆的边缘。

——摘编自约翰·霍布森《西方文明的东方起源》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“百年翻译运动”对欧洲文明进程所起的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国成功进行工业革命的原因。

材料一

(英国)汤申家族最重要的收入来源是出租牧羊场。16世纪初,该家族出租了16个牧羊场。……汤申家族还按照资本主义方式从事经营活动。1516年,该家族养羊数量达1.8万只,从中得到了丰厚的收入。

——摘编自沈汉《英国土地制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识判断:汤申家族拥有的牧场较多,可能与当时英国什么经济运动有关?汤申家族属于哪个社会阶层?

材料二

1660年代至1760年代,英国东部地区发生了农业技术革命。其中一项新技术叫做“四区轮作制”,即分别在农场的四块土地上种植芜菁、小麦、萝卜、大麦,四年里轮流更换,不让任何地块休闲,同时又能保持地力。

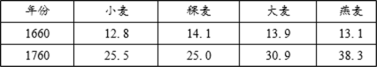

下表是对1660年和1760年英国东部粮食产量的一种估算。

——摘编自《历史研究》2012年第3期

(2)材料二中的“四区轮作制”能推行,需以什么样的土地关系为前提?指出英国农业技术革命所产生的结果。

(3)综上并结合所学知识,阐述土地关系和农业生产的变化对英国社会经济发展所产生的影响。这对当前我国农业发展有何借鉴意义?

材料一 1644—1683年,清朝执行了比明朝更为严厉的海禁政策,禁止民间商船出海贸易,显然是针对沿海抗清势力而采取的非常措施。康熙二十二年(1683年)形势发生了很大变化……先前所面临的“反清复明”问题已经烟消云散……康熙二十三年(1684年),正式指定广州、漳州、宁波、云台山(南京)设置海关,允许外国商船前来贸易。在这些港口沿线及邻近地区,也都允许进行对外贸易,例如广东的潮州、高州、雷州、廉州、琼州等四十三处,福建的厦门、汀州、台北等三十多处,以及浙江、江苏沿海多处港口都是开放的。乾隆二十二年( 1757年),清廷下令关闭江海关、浙海关、闽海关,指定外国商船只能在粤海关——广州一地通商,并且对丝绸、茶叶等出口商品的出口量加以限制,对中国商船的出口贸易规定了许多禁令。

——樊树志《国史十六讲》

材料二 在英国,工业革命的种子早已潜藏了多年,然后才爆发式出现了惊人的发展……当时,英国不仅拥有众多的发明天才以及从事商业贸易的冒险精神,而且事实上它还是有机会得到时代机遇所赋予的巨大物质利益的唯一国家。从18世纪下半叶到19世纪上半叶一直困扰着欧洲的历次战争,确实给英国带来了沉重的负担。但是,其在人力方面的投入始终相对较少,而且始终保持着对海洋的支配权。正是有赖于后面这一优势,使得英国能够不受限制地与世界上的任何地区进行自由贸易一一进口新兴工业所必需的各种原材料,出口由其制造的各种产品——从而由此获取财富……英国变得日渐富强起来。

---查尔斯·辛格等主编《技术史》第四卷

(1)根据材料一及所学知识,概括清朝海外贸易政策的变化,并分析其原因。

(2)根据材料二归纳英国潜藏多年的工业革命的“种子”。并结合所学知识,简述英国取得海洋支配权的过程。