材料一 张之洞从1890年至1896年4月,先后动用官款达5829629两(包括投产后亏损额)。这批巨款除由清政府拨给部分外,其余全部由张之洞东拉西凑各地方官款予以弥补。甲午战争后清政府库空如洗,无力顾及新式工业的需要,加之各省又分摊着战后赔款负担,再也没有余力接济汉阳铁厂的经费。1908年,经清政府农工部注册批准,盛宣怀将“官督商办”的汉阳铁厂、大冶铁矿、萍乡煤矿合并组成汉冶萍煤铁厂矿有限公司(以下简称汉冶萍公司),正式开启了汉冶萍公司“商办”时期。1913年,汉冶萍公司与日本签订了1500万日元的借款合同,以扩大生产为目的的大冶铁厂工程相继开工。

然而,好景不长。由于债务关系,不得不受制于日本。重息借日债,年年积累,愈欠愈增。从此以后,日本牢牢地掌握了汉冶萍公司,使汉冶萍公司陷入不能独立发展的困境,相反却大大地促进了日本钢铁工业的发展,日本官营的八幡制铁所历次扩建计划就是以从汉冶萍掠夺的铁矿石和生铁原料为依据来进行的。第一次世界大战期间,世界钢铁价格猛涨,而汉冶萍公司因为契约的束缚,致使销售日本的铁矿石和生铁的价格不能提高,坐失发展的良机,从此一蹶不振。再加上国内军阀混战,抗日战争爆发,内忧外患,汉冶萍公司终因巨债缠身,入不敷出,至1948年国民政府资源委员会组成的汉冶萍公司清理委员会接收为止,既不产铁,也不产钢,从而结束了58年(1890-1948年)的历史。

——摘编自周建华《汉冶萍公司历史上的三次变革》

材料二 八幡制铁所创立以来的政府投资单位:日元

| 项目 | 金额 | 备注 |

| 创立工事费 | 19936810 | 1896年,最初预算为409万日元 |

| 临时事件费 | 4786825 | 日饿战争时期的军需设备投资 |

| 第一期扩张费(1906年起) | 10880000 | 为期3年,1906年议会批准,1909年竣工 |

| 第二期扩张费(1911年起) | 16150029 | 为期5年,1911年议会批准1239万日元, 1915年追加经费,次年竣工 |

| 第三期扩张费(1916年起) | 71930838 | 为期6年,1916年预算8451万日元,延至 1929年工 |

| 赈灾费 | 900000 | 1923年关东大地震后复兴费用 |

| 若松筑港补助费 | 50000 | 1899年通过 |

| 设置运转资本支出金 | 4500000 | |

| 预备金等支出(截至1924年) | 957382 | |

| 合计 | 130541884 |

——李海涛《清末民初汉冶萍公司与八幡制铁所比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识概括汉冶萍公司建立的原因和发展的特点。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括汉冶萍公司和日本八幡制铁所建立初期的共同特点,分析两家企业命运成败差异的原因。

相似题推荐

材料一 汉武帝时期,由于财政危机,国家取消行之已久的盐铁特许制度,由政府自行经营盐铁。其时,王国的问题已经解决,山海资源的垄断权已全部收归朝廷。盐铁官营,国家不仅占有原有盐铁商人的利润,而且把农民对盐铁的消费纳入到国家的财政时常。国家一旦控制了盐铁,大量为豪族地主所隐占的人口,在盐铁官营之下,不得不出高价食官盐、用官铁,等于是向国家交税。“天下之利”尽由国家掌握,将商人排斥于流通领域之外,本质上是国家通过商业独占以榨取农业赋税的一种方式。

——摘编自程念琪《国家力量与中国经济的历史变迁》

(1)结合材料,分析汉武帝时期实行盐铁专营的背景和作用。

材料二 至两宋时,国家建立了渐趋完善的商税制度,从而以法律的形式承认了民营商业的存在及其合法性,而商税也在很大程度上提供了国家维持庞大的官僚机构正常运行和两宋王朝赡军养兵的巨额费用。“以朝廷雄富,犹言采山煮海,一年商利不入,则或阙均需”。“州郡财计,除民租之外,全赖商税”。唐宋以来,商业镇市的崛起和繁荣所带来的商税在国家财政收入中的地位显得越来越重要。宋代设镇的标准是“民聚不成县而有税者,则为镇。”官府积极促进镇市的设置。“州县官凡有所需索,皆取办于一镇之内。”

——摘编自冯芸吴臣辉《宋代商税制度的确立与国家商业政策的调整》

(2)结合材料和所学知识,概括两宋时期政府商业政策的调整并分析其原因。

材料三 中国的出赋和商税(1776年—1911年)

| 田赋 | 工商税总额 | |||

| 数额(单位:元) | % | 数额(单位:元) | % | |

| 1776 | 42,771,300 | 73 | 15,930,200 | 27 |

| 1842 | 42,293,282 | 76 | 13,030,589 | 24 |

| 1885 | 49,829,423 | 48 | 53,405,201 | 52 |

| 1890 | 51,999,675 | 44 | 66,323,100 | 56 |

| 1903 | 57,269,194 | 38 | 92,143,422 | 62 |

| 1911 | 74,076,073 | 27 | 202,723,658 | 73 |

——摘编白林满红《银线:19世纪的世界与中国》

(3)依据材料和所学知识,以社会经济与政策变迁为视角,解读赋税结构的变化。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

材料 极权政府与工业文明在本质上是相冲突的,而只要极权统治者放开对工业的限制,开启工业化之路,无论他是有心还是无意,都意味着他都走上了自毁之路。

——摘自《极权之殇》

围绕材料,结合中国史或世界史的相关史实自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须有史实依据,史论结合)

【推荐3】城市是社会发展的一个窗口。阅读材料,回答问题。

材料一:西方学者比较中世纪的中国和西方的城市后认为:中国城市处于朝廷行政官僚的控制之下,城市在司法审判上表现出随意性。相比之下,欧洲的城市则更为自治和独立。大多数城市都有宪章和民法法典保护公民的法律权利。欧洲城市中的商业影响也要强大得多。而中国城市工商业中,国家起了主导作用,诸如国家制铁厂和皇家陶瓷厂(官窑),食盐贸易的许可证制度等等。

——A.麦迪森《中国经济的长期表现》

材料二:近代中国出现的新兴城市主要集中在东部地区。其中,香港、青岛等长期为列强占据:上海、天津、汉口筹被辟为通商口岸,出现了畸形繁荣的商业区:近代工矿企业、商业的发展,推动了唐山、无锡等城市的兴起:郑州、石家庄等因地处铁路枢纽得到很大的发展。

——摘编自周谷城《现代中国社会变迁概论》

(1)依据材料一,分别概括中世纪中国和西方城市的特点。

(2)依据材料二:分析中国近代城市兴起的原因。并简要分析其影响。

材料一 七年战争以后,英国出台了一系列针对殖民地的征税法案,以偿还战争的债务。北美殖民地人民抗议不息,并采取不进口行动等方式,联合抵制英国的商业。1770年,英国议会做出了让步,取消了除茶税之外的其他税收。但由于茶税的存在,波士顿茶商同英国东印度公司在竞争中处于不利的地位。波士顿茶商对东印度公司的特权十分不满,愤怒的茶商在1773年将3艘英国商船上的茶叶倒入大海。不久,英国制定了打击波士顿的“波士顿港口法”。纽约、弗吉尼亚以及其他殖民地纷纷指责英国的措施违背宪法,危害了殖民地的自由。各殖民地表示将派遣代表召开大陆会议,他们将坚决执行大陆会议的决策。1774年第一届大陆会议召开,宣布抵制英货,特别是停止输入英国的茶叶和酒类,因为这些进口的饮料不够“爱国”。

——摘编自雷芳《“波士顿茶会”与第一届大陆会议的召开》

材料二 鸦片战争以后,列强依仗特权逐渐控制了海关,在中国大肆开设洋行以对华进行经济侵略。1915年因“二十一条”的签订,1919年因巴黎和会的外交失败和1927年固日本出兵干涉北伐战争并制造了“济南惨案”,中国先后多次发起了抵制日货运动,并得到了全国的学生团体、商人团体以及部分政府官员的积极响应。抵制日货运动得到了政府的认可,并成为北洋政府和国民政府的重要外交策略。在抵制日货运动的同时,不少明智的爱国企业家认识到抵制日货只是一种消极的行动,它不能从根本上摆脱我国经济衰落的困境,于是他们在积极发展国产精品的同时,大力推进提倡使用国货的爱国运动。在民国时期,抵制日货运动逐步发展为倡导国货、改良国货运动,推动了我国国货向前发展。

——摘编自王春馨《从“抵货运动”到“国货运动”看民族主义的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北美殖民地抵制英货的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析北美殖民地与中华民国时期抵制外货的异同点。

材料一:(民国初期)是中国民族工业的黄金时期。一直处于不发达状态的中国资本主义是在辛亥革命之后才得到蓬勃发展的。

——(法)白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代(1911——1937)》

材料二:当美、英和其他工业国家失去一切秩序感和平衡感,忙于采取各种补救办法和应急措施以应付危机时,中国在1929年后仍然能一如既往地坚持下去。

——(美)费正清编:《剑桥中华民国史》下卷

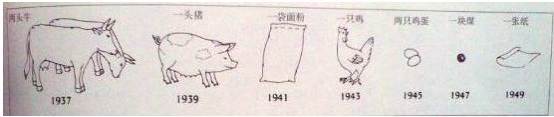

材料三 :100元法币购买力图示

——(美)伊佩霞《剑桥插图中国史》

(1)结合材料一合所学知识,概括民国初期民族工业的发展的状况。

(2)结合材料二和所学知识,概括1927——1937年中国民族工业发展态势,并分析为什么“中国在1929年后仍然能一如既往地坚持下去”?

(3)1945——1949年中国民族工业发展处于怎样的境地?参考材料三并结合所学知识,从国民政府政策措施的角度,简述导致民族工业处于这一境地的原因。

材料一 中国近代部分民族工业简表

| 时间 | 地点 | 创办者 | 企业名称 |

| 1866年 | ① | 方举赞、孙英德 | 发昌机器厂 |

| 1872年 | 广东南海 | 陈启源(沅) | ② |

| 1899年 | 江苏南通 | ③ | 大生纱厂 |

(1)将材料一中的空缺部分补充完整。

材料二 在筹办纱厂、创办通海垦牧公司、开垦苏北沿海滩涂荒地时,张謇都是依靠股份制向社会集资。为加强企业经营管理,他“考诸上海各厂,而加以斟酌”,使纱厂在开创之始就建立了一套精干的企业管理机构。……当兴办实业初见成效时,他用企业盈余兴办近代教育事业,创办职业教育机构是大生企业集团培养中低级职员的最佳途径。

——摘编自陈争平《近代张謇的企业制度创新及其现实意义》

(2)据材料二,概括张謇的企业制度创新的表现。

材料三 第一次世界大战在欧洲爆发了,西方列强忙于战争无力东顾,还纷纷向中国大量订购面粉。荣宗敬看准了面粉工业大发展的苗头,不失时机地大力扩充,从1914年至1922年8年间,无锡茂新系统发展为4个厂,上海福新系统发展为8个厂,日产面粉8.6万余包,占当时全国面粉总产量的29%。荣氏企业己稳操“面粉大王”的桂冠。荣宗敬并不满足于“面粉大王”的称号,他又集中全力向纱布行业挺进了。1922年,荣氏兄弟经营的面粉厂和纱厂已经达到16个。但20年代后荣氏企业进入艰难守业的困境,申新纺织系统的一到四厂棉纱产量下降,出现亏损,面粉厂产量也急剧下降。

——杨旭《荣氏兄弟》

(3)据材料三,结合所学知识,分析荣氏企业迅速发展的根本和主要的社会条件有哪些?

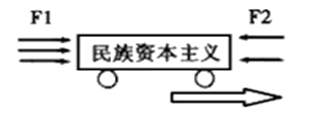

材料四 有人用一幅示意图(见下图)来表示近代中国民族资本主义的发展。

(4)材料四中的F2可能是哪些因素?

(5)综合上述材料,从我国近代民族资本主义的发展历程中,你能得到哪些认识?