阅读下列材料:

材料一 与社会形势的变化相适应,明清文化出现了具有市民反叛意识的早期启蒙思潮。这一时期的进步思想家、文学家抨击宋明理学中的僧侣主义和禁欲主义。至于顾、黄、王诸大师在哲学思想、史学思想、自然观中的理性主义,也都与中世纪的蒙昧主义相对立。然而,由于新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,具有一种时代性的缺陷。他们虽猛烈批判封建专制帝王,但提不出新的社会方案,只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。

材料二 19世纪70—80年代,早期维新派逐渐从洋务派中分化出来。他们主张不仅在物质层面,而且要在制度层面上学习西方文化,即从学习“西技”发展到学习“西政”。他们倾慕西方的议会制度并且希望仿效。这种维新思想到甲午战争时已形成广泛的社会思潮。

——上述材料均摘编自张岱年、方克立《中国文化概论》

(1)根据材料一,概括中国早期启蒙思潮的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析甲午战争后维新思想形成广泛社会思潮的原因。

(3)根据并结合所学知识,列举晚清以来学习西方的历程。

相似题推荐

材料一 孔子多辞谬说……摇唇鼓舌,擅生是非,以迷天下之主,使天下学士不反其本,妄作孝悌而侥幸于封侯富贵者也。

——庄子

鲁人从君战,三战三北,仲尼问其故,对日:“吾有老父,身死莫之养也。”仲尼以为孝,举而上之。以是观之,夫父之孝子,君之背臣也……上下之利若是异也,而人主兼举匹夫之行,而求致社稷之福,必不几(希望)矣。

——韩非子

材料二 “格物致知”一词最早见于《礼记·大学》:“致知在格物,格物而后知至。”宋儒程颐首先赋予它认识论的意义:“格犹穷也,物犹理也,若日穷其理云尔,穷理然后足以致知,不穷则不能致也。”朱熹进一步发展了这一思想:“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”明朝中后期,西学传入后,带动了我国一些学者的研究,其中最突出的是方以智,创造出“质测”一词来指自然科学,王夫之则明确地把“格致”等同于“质测之学”;“密翁(指方以智)与其公子为质测之学,诚学思兼致之实功,盖格物者印物以穷理,唯质测为得之”。清朝的颜元进一步把“格致”等同于“孔门六艺之学”,即实做其事。十九世纪以来当西方自然科学以更大规模传入时,对其称呼继承了明末清初的传统,“格致”一词普遍流行起来,并成为要求革新的人们的热门话题。

——摘编自王果明《从“格致学”到“科学”:近代中国对“科学”认识的深化》

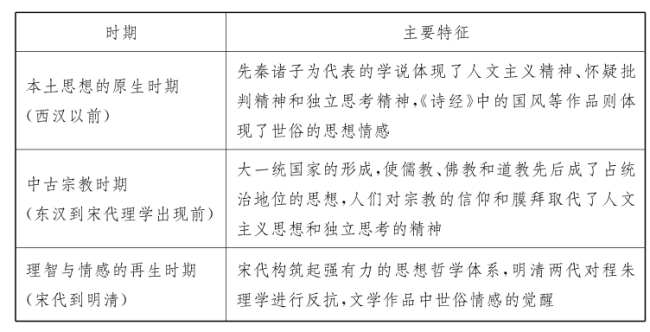

材料三 胡适在《中国的文艺复兴》中把中国古代思想史大致分为三个时期

(1)根据材料一-并结合所学知识,指出庄子和韩非子对待孔子的相同看法并简述两人各自的治国思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,比较宋朝和明末清初的学者在“格致”认识上的异同。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“原生时期”思想特征形成的背景并说明宋代到明清被称为“再生时期”的理由。

人文精神是人类在认识世界和改遣世界的过程中体现出来的价值取向,具有超触性时代性、传承性和动力性的特征。

材料一 精卫顾炎武万事有不平,尔何空自苦?长将一寸身,木到终古。

我愿平东海,身沉心不改,大海无平期,我心无绝时。

呜呼!君不见,西山木众鸟多,来燕去自成案。

注:该请作于清顺治四年(1647年)。诗的内容取材于《山海经》,借精卫填海的故事来表达诗人的志向。“精卫”是诗人的化身,是诗人精神世界的担露。

材料二 这个人(伏尔春)生活的84年,处于君主制度的极点和大革命的明之间。他出生时,路易十四仍然在位;他去世时,路易十大已经登基;他的播篮虽笼罩着伟大朝代的最后一终宝光,他的灵框是那个地狱般的世界的第一丝微亮”,“伏尔的名字所代表的不只是一个人,而是整整一个时代。

——维克多·雨果在伏尔逝世100周年纪念会上的演讲

材料三 这次受到表彰的改革先锋,为推动改革开放作出了杰出贡献,发挥了突出的示范引领作用,是人民群众的优秀代表。他们拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,拥护改革开放,坚持正确改革方向;他们冲破思想念的束缚,突破利益国化的藩篱,敢于啃硬骨头,敢于涉险滩,奋斗在改革开放一线,引领思想观念和体制机制变革,推动改革开和社会主义现代化建设;他们带头践行社会主义核心价值观,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,爱岗敬业,无私幸献,作风优良,赢得人民群众广泛赞誉。

——《国务院关于表彰改革开放杰出贡献人员的决定》(2018年)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出该诗蕴含的人文精神内通,并简述诗人所处的时代背景(2)根据材料二并结合所学知识,如何理解“尔泰的名宇所代表的不只是一个人,而是整整一个时代”这句话。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括改革先锋人物的共同特点

【推荐3】历史研究性课题小组对“民”进行了深入研究,对“民”有了更新更深的认识,阅读相关材料回答问题

问题一:民主启蒙

材料一:16至17世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,是有一种时代性的缺陷……黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。孟德斯鸠、卢梭们则拿出了“三权分立”、君主立宪制、民主共和制这样的资产阶级国家蓝图。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

问题二:民观

材料二:近代以来,随着西方民主思想逐渐传入中国,“民”的含义开始发生变化。首次给“民”注入现代意义的是梁启超。1899年,他对“国民”的含义作了解释:“国者,积民而成,含民之外,则无有国。以一国之民,治一国之事,定一国之法,谋一国之利,捍一国之患。”后来他又指出:“国者,民之国也。”国民应该能“治一国之事”,“享一国之权”,具有“权利”、“责任”、“自由”、“平等”、“独立”等几方面的基本素质。

——据《论晚清至五四现代个人观念的发生》等

问题三:民动(社会阶层的流动)

材料三:改革开放以来,中国社会阶层结构发生深刻变化,农业劳动者数量在大量减少,农民大量向其他阶层流动和转移,也意味着有更多的人开始向上流动,这为社会中间阶层的发展和壮大提供了重要条件,社会中间层是指几个具有相近或相似特征特别是收入处于中等或接近中等以上水平的阶层的合称,一部分是中小私营企业主、富裕个体工商户;另一部分主要包括专业技术人员、经理人员、行政与管理人员等,他们不但在收入上处于中等及中等以上水平,而且接受过良好教育拥有较好社会声望。

——《中国社会阶级阶层结构变迁60年》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中外启蒙思想的异同。

(2)据材料二并结合时代背景,从背景和影响两个方面评述梁启超的“国民”观。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中国改革开放以来社会阶层流动的原因

材料一 天道之大者在阴阳,阳为德而阴为刑,刑主杀而德主生,天亲阳而疏阴,任德不任刑。……故刑者德之辅,阴者阳之辅也。

——董仲舒《春秋繁露》

材料二 国家者,由人民之合意结契约而成立者也,故人民当有无限之权,而政府不可不顺从民意。……其为效也,能确立法治之主格,以保团体之利益。

——梁启超《国家思想变迁异同论》

材料三 至于三纲五常,为中国之大教,足下谓西夷无之矣,然考之则不然。东西律例,以法为宗。今按法国律例,民律第三百七十一条云:“凡一切子女,无论其人何等年岁,须于其父母有恭敬孝顺之心……。”第二百一十三条云:“凡为妇者,应为其夫者所管属。”

——1891年康有为《与朱一新论学书》

李大钊认为中国所以危亡,民主和科学所以不能实现,是由于封建伦理道德的严重束缚所致。……对于不合时宜的旧道德,“虽冒毁圣非法之名,亦所不恤矣”。

——摘编自《中国近代史教程》

材料四 近来有一部分思想高远的人,或是相信个人主义,或是相信世界主义,不但窥破国家是人为的不是自然的,并且眼见耳闻许多对内对外的黑暗罪恶,都是在国家名义之下做出来的。……我们究竟应当不应当爱国?我们便大声答道:我们爱的是人民拿出爱国心抵抗被人压迫的国家,不是政府利用人民爱国心压迫别人的国家。我们爱的是国家为人民谋幸福的国家,不是人民为国家做牺牲的国家。

——1919年6月8日陈独秀《每周评论》第二十五号

(1)据材料一、二结合所学,概括董仲舒与梁启超关于国家学说观点在国家产生、权力主体和治国方式三个方面的不同之处。

(2)根据材料三指出康有为、李大钊对于儒家思想的观点有何不同。并结合所学知识指出二者政治理想的一致性

(3)根据材料四,概括陈独秀关于国家的基本观点。结合所学知识说明陈独秀国家观产生的时代背景。

材料 近代前期,无数仁人志士不断探索救国道路,走过了自救之路、维新之路、共和之路等,但地主阶级洋务派、资产阶级改良派和革命派都没有完成反帝反封建的历史使命。在新民主主义革命时期,中国共产党领导人民,走一条“不是先占领城市后取乡村,而是相反的道路”,推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治,建立了新中国。

——摘编自《中国近代史》

(1)材料中的“自救之路”、“维新之路”、“共和之路”指什么历史事件?结合所学知识,简析资产阶级“没有完成历史使命”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明中国共产党“完成反帝反封建的历史使命”的主要历程,及其胜利的伟大意义。

材料一 尽管“师夷长技”的主张遭到强烈反对,但统治者①面对接踵而来、一次比一次严重的内忧外患,为生存还是不得不实践这一主张。②首先从军事利器的引进仿制逐渐推广深入到全面学习西方机器大工业所需的科学技术学理的层次和阶段。为了对抗顽固派在基本理论问题上的挑战,终于结晶成“中学为体,西学为用”这一高度概括的理论模式。

——雷颐《取静集》

材料二 ①泰西之强,不在军兵炮械之末,而在其士人之学、新法之书……其开智学而穷物理也,穷物理而知化也……今穷物理之本,制电、制雨、制冰、制水、制火,皆可以人代天工,是操造化之权也。操造化之权者,宜其无于敌也。

②夫中国今日不变法日新不可,稍变而不尽变不可,尽变而不兴农、工、商、矿之学不可,②欲开农、工、商、矿之学,非令士人通物理不可。

——摘自康有为《日本书目志》

(1)根据材料一,指出洋务派学习西方科技有何变化。直接目的是什么?

(2)根据材料二,指出康有为对科技与变法关系的认识。结合所学知识,分析其持这种观点的原因。

【读史指导】

| 材料主旨 | 材料一:介绍了“师夷长技”主张在中国的发展进程。 材料二:引用康有为的言论来阐明为什么要在中国实行变法维新。 |

| 信息解读 | 材料一:①指出了当时中国社会的政治现状和民族危机加深的现实;②说明了中国学习西方科技由局部逐渐走向全面。 材料二:①说明了西方强盛的原因不在于军事技术,而是在于制度文化;②把变法维新与学习西方科技结合起来。 |

| 历史结论 | 近代以来,伴随民族危机,国人学习西方科技不断走向深入,目的在于挽救民族危机,为变法提供舆论支持。 |

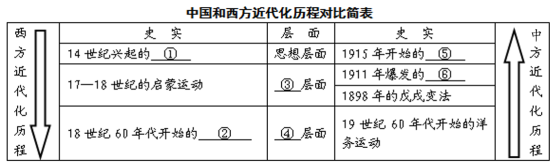

【推荐1】有学者认为,中国在向近代化迈进的过程中,走了一条和西方不同的道路,遭受了严重的挫折。阅读下表,回答问题。

(1)将表中的史实⑤⑥填写完整。并简述史实⑥的最主要意义。

①文艺复兴②工业革命③制度层面④器物层面⑤ ⑥

(2)根据上表,指出中国近代化所走过的道路和西方国家有何不同?结合所学概括中国近代化遭受严重挫折的根本原因是什么?

材料一 三纲之根本义,阶级制度也。所谓名教,所谓礼教,皆以拥护此别尊卑、明贵贱制度者也。近世西洋之道德政治,乃以自由平等独立之说为大原。与阶级制度极端相反。此东西文明之一大分水岭也。吾人果欲于政治上采用共和立宪制,复欲于伦理上保守纲常阶级制,以收新旧调和之效,自相冲撞,此绝对不可能之事。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》《青年杂志》第1卷

材料二 由《新青年》卷起的新文化运动狂飙,猛烈地冲击了千百年来束缚中国人心智的道德、伦理观念及建构其上的政治意识,运动本身反映了近代以来先进的中国人在认识中西文化差距问题上,已从器物、制度的层次深入到精神文化的层面,其对传统文化糟粕的批判和对西方思潮的大量引入,造就了一大批具有自由观念和开放意识的青年,对于民国政治、思想和文化的发展,产生了巨大的影响。

——张岂之《中国历史·晚清民国卷》

请回答:

(1)根据材料一,指出近代西方“民主政治”的根源是什么?材料一认为束缚中国民主的最大阻碍是什么?

(2)材料二提出,学习西方历经了“从器物、制度的层次深入到精神文化的层面”的演进。请分别写出器物和制度层面演进的史实依据。

(3)材料二对新文化运动作用的评价,你是否赞同?请说出相应的理由。

材料一:中国的传统文化自汉以来,是以儒学为中心的文化架构,一直被我们认为是世界上最好的文化,但是到了晚清出现千年未有之文化危机……从晚清开始,中国社会就是一个不断重建文化自信心的过程,这种文化自信心的建设包括物质层面、制度层面和精神层面。

——廖保平《铁屋里的大国突围》

材料二:顾吾国之大患,莫大于武人之争雄。南与北如一丘之貉。虽号称护法之省,亦莫肯俯首法律及民意之下。

——1918年孙中山在第一次护法运动失败时的感叹

中国现在祸乱的根本,就是在军阀和那援助军阀的帝国主义者。我们这次来解决中国问题,在国民会议席上,第一点就是要打破军阀,第二点就要打破援助军阀的帝国主义者。打破了这两个东西,中国才可以和平统一,才可以长治久安。

——1924年孙中山《国民革命为解决中国内乱之法》

材料三:争取一省与几省首先胜利,无产阶级的伟大斗争,是决定胜负的力量,没有工人阶级的罢工高潮,没有中心城市的武装暴动,决不能有一省与几省的胜利。不特别注意城市工作,“以乡村包围城市”,“单凭红军来夺取城市”,是一种极错误的观念。

——《新的革命高潮与一省或几省的首先胜利》(1930年6月11日)

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,说明近代中国社会是如何从物质层面、制度层面、精神方层面来“重建文化自信心的”。

(2)据材料二,指出孙中山的思想认识有何变化?为了实现材料二的目标,孙中山晚年提出了什么重要理论?这一理论对中国革命运动的发展有什么历史作用?

(3)据材料三并结合所学知识,指出在中国革命道路的问题上,材料三和毛泽东选择的异同。

材料一:“明德慎罚,国家既治四海平。”“仁人无敌于天下。”“明主之国,令者,言最贵者也;法者,事最适者也。言无二贵,法不两适。故言行而不轨于法令者必禁。”

(1)材料一体现了中国古代哪些治国理念?

材料二:一般说来,“五四”以前中国知识分子的“格义”方式主要是运用中国传统文化的观点分析、吸收西方文化,用中国传统文化的模式去套用西方近代文化;“五四”以后,人们的主要倾向则是借用西方文化的观点评析、批判或赞赏新文化,用西方文化的模式去解释中国传统文化。前者实质上从旧文化的立场批评或赞赏新文化。后者则用新文化批评或赞赏旧文化。

(2)写历史小论文,列提纲是一项重要的技能。某同学在阅读材料二及相关课文后,拟了一份有关中国近代思想解放运动的小论文提纲。请你帮助他完成空缺部分。

(标题)①

(一)(小标题1)维新变法从中国传统文化出发赞赏利用西方文化

A.其方式是②

B.其作用是“思想界之大飓风”

(二)(小标题2)

③ 用新文化全面否定旧文化

A.提倡民主与科学

B.提倡新道德

C.提倡新文学、反对旧文学

材料三:上个世纪80年代末90年代初……不少党内人士产生了严重的危机感,担心在中国也可能出现苏联和东欧的情况……反对进一步改革开放以及把姓‘资’姓‘社’摆在首位的思潮,重新开始占据思想和舆论的主导权。

——《李罗力:亲历邓小平南方视察》

材料四:社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸取和借鉴人类社会创造的一切文明成果,包括当今资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律的先进经营方式和管理方法。

——邓小平南方谈话

(3)据材料三和所学知识概括邓小平南方谈话的背景。材料四体现了邓小平的什么思想?这一思想对中国20世纪90年代的改革开放产生了怎样的影响?

材料一 鸦片战争后的自强运动中,帝国的儒家传统捍卫者们采用了新儒家方法来区分“体”和“用”,以制定出一个实用性的西化保守政策:中学为体,西学为用。

——【美】魏斐德《中国的现代化》

材料二 五四期间许多年轻思想积极分子认为拯救中国取决于彻底拒绝传统——“关闭孔家店”,并且全面拥护“民主先生”和“科学先生”为形式的新启蒙道路。

——【美】魏斐德《中国的现代化》

材料三 1949年以后又发生了变化,一种新看法开始流行,认为一个共产主义国家一旦纳入苏联轨道就能够实现现代化。……中国的现代化将是一个按照既定模式建立起来的社会主义社会。

——【美】吉尔伯特.罗兹曼主编《中国的现代化》

材料四 “中国特色的社会主义”模式力图把现代化转变为非文化性的功用,一种意识形态中立的技术,一种全球性的普世主义

——【美】魏斐德《中国的现代化》

请回答:

(1)材料一反映了中国近代哪一政治派别的主张?与之相比,材料二中“年轻思想积极分子”所倡导的“新启蒙道路”有何进步之处?

(2)材料二、三所反映的中国现代化道路,在性质上有何不同?据材料指出两者存在的相同局限。

(3)结合材料三、四及所学知识概括指出,从“既定模式”向“中国特色的社会主义”模式转变的过程中,中国社会在经济体制、与世界联系两方面发生了怎样的变化。

【推荐3】中国的思想文化源远流长,蓄积深厚。儒家思想是中国传统思想体系的主轴,对中国社会的政治、文化各方面影响深远。阅读下列材料,回答问题。

材料一 五年春,置《五经》博士。八月,……征吏民有明当世之务、习先圣之术者。详延天下方闻之士,咸荐诸朝。其令礼官劝学,讲议洽闻,举遗举礼,以为天下先。太常其议予博士弟子,崇乡党之化,以厉贤材焉。……丞相弘请为博士置弟子员,学者益广。

——《汉书•武帝纪》

材料二 乙卯,礼科教给事中张问达上疏劾李贽:壮岁为官,晚年削发,近又刻《藏书》《焚书》《卓吾大德》等书,流行海内,惑乱人心。以吕不韦、李园为智谋,以李斯为才力,以冯道为吏隐,以卓文君为善择佳偶,以司马光论桑弘羊欺武帝为可笑,以秦始皇为千古一帝,以孔子之是非为不足据。狂诞悖戾,未易枚举,大都刺谬不经,不可不毁。

——《明神宗实录》卷三六九

材料三 新文化运动的代表人物尖锐地批评了传统儒学的有关内容,但是他们并未全盘否定儒学。中国的文化、社会和历史,是一个较之传统儒家意义更为广大的传统。在对待这个大传统的态度问题上,新文化运动没有“全部摒弃”“彻底否定”的看法。陈独秀认为,中国文明,包括儒家学说中所包含的许多积极有益的内容,实际上与人类文化的普遍价值相联系相一致。上海某报批评北京大学设立“元曲”的课目,指元曲为“亡国之音”,认为不当讲授。陈独秀反对这一看法。他还公开承认,钱玄同废除汉字的主张过于急切,是对传统语言文字用了“用石条压驼背的医法”。

——摘编自李良玉《思想启蒙与文化重建》

请回答:

(1)据材料一,概括汉武帝重视儒学的主要措施。

(2)根据材料二并结合所学,分析李贽思想产生的时代背景。

(3)据材料三并结合所学,指出新文化运动的代表人物对传统文化的认识,分析这些认识产生的原因。