国家·民族·复兴华夏国家、民族从春秋战国起就逐渐加快了它的一体化进程。这种一体化进程打破“邦国”“宗族”壁障,使国家、人民不论在政治制度、个人身份、族类从属上都发生极大变化。秦统一中国以后,统一的国家机制更加规范及完善。在民族融合与同化中,华夏民族成为一个人口众多的民族。自秦汉以来,华夏民族往往将国家的强大、统一和民族的安全、和睦作为评判国家、民族强弱兴衰的基本标准,并形成民族与国家的一种深沉的、绵延的文化心理与社会理想。

——摘编自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

(1)依据材料结合所学,简要说明从春秋到秦汉国家形态和民族意识发生的变化。

1912年中华民国的建立,为辛亥革命前已经萌生的中华民族观念的广泛流传,提供了广阔的舞台。民国初期,孙中山接受“五族共和”思想作为处理国内民族关系的准则,少数民族在观念上第一次被置于平等地位,从而令统一多民族共和思想开始深入人心。“中华民国”国号的使用本身,就极大地增强了国人对“中华”一词所代表的中华民族共同体内涵的认同感与自觉归属感。人们开始有意识地用“中华”一词来命名各种事物,如“中华革命党”“中华实业团”“中华书局”等等。《中华民国临时约法》则以法律形式将人民平等规定下来,如第一章总纲第二条“中华民国之主权属于国民全体”,第二章第五条“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”。这使得中华民族共同体的继续发展有了法律上的保护,至少实现了法律上平等的联合。

——李帆《以中华为族称——辛亥革命前后的民族认同》

(2)依据材料结合所学,简要说明民国初期“中华民族"观念广泛流行的原因。

(3)阅读以上材料,围绕中华民族复兴的某个方面,选用两则历史资料,提炼一个主题,并用所选资料对主题加以简要说明。

【示例】

主题:中国共产党的领导,是实现中华民族伟大复兴的根本保障。

序号:③⑤

说明:1949年中华人民共和国成立,中国共产党领导的新民主主义革命取得胜利,中国人民从此站起来了。1978年十一届三中全会召开,党中央作出以经济建设为中心的伟大决策,中国进入了社会主义现代化建设的新时期,中国人民逐渐富起来了。

相似题推荐

材料一 在中国历史上往往并不是汉族统治者强迫少数民族“汉化”,而多是少数民族统治者执行汉化政策。此汉族已非华夏,而是许多民族融合而成的一个“混血”的新民族。

——徐杰舜、杨军《从多元走向一体与一体凝聚多元》

材料二 孙中山在《临时大总统宣言书》中指出:“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国。是曰民族之统一。武汉首义,十数行省先后独立。所谓独立,对于清廷为脱离,对于各省为联合,蒙古、西藏意亦同此。是曰领土之统一。”改变过去那种“以四万万人受制于一人,以四大族屈服于一族”的状况,实行“人人自由,五族平等”。

——摘编自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

材料三 日本帝国主义发动的侵华战争,使得中华民族面临生死存亡的危急关头。1937年全面抗战爆发后,国民党和共产党实现了第二次合作,建立起抗日民族统一战线。……就民族认同而言,正是在抗日战争期间,全中国的爱国力量都使用“中华民族”来指称中国人。……抗日战争时期少数民族的中华民族认同,是中华民族百年认同的重要组成部分。

——胡岩《论中华民族的百年认同》

完成下列要求:

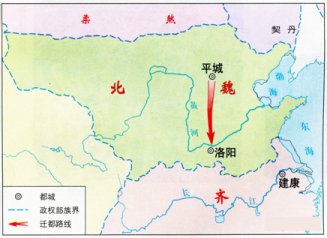

(1)据材料一和图片指出“少数民族汉化”的典型案例,并说明其意义。

(2)据材料二指出孙中山先生“中华民族概念”的创新之处。

(3)据材料三指出中华民族意识增强的原因,并分别说明其对当时中国时局、国家长远发展的意义。

材料一 中世纪的西欧形成了统一的基督教世界,民众毫无民族情感而言,他们的忠诚要么是对封建领主,要么是对基督教的。文艺复兴和宗教改革把人们从宗教的束缚下解放出来,现实社会的重要性提高,世俗权力特别是王权得到加强。通过马丁·路德翻译拉丁文《圣经》等方式,作为民族凝聚力重要工具的民族语言得到普及,使得宗教共同体的地位下降,民族共同体的地位上升。

——摘编自李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

材料二 自鸦片战争以来,“亡国灭种”的遭遇使得原有的国家认同不断被摧毁,这极大地引发了人们的思考。梁启超认为,“夫所谓……元、明、清者,则皆朝名耳。朝也者,一家之私产也;国也者,人民之公产也”,只有建立一个君主立宪的民族国家,并致力于开启、培养国民与此相应的国家认同感,中国方可立于世界民族国家之林,革命派提出,中国在“异种残之,外邦逼之”情况下,建立起一个现代民族国家“殆不可以须臾媛”。辛亥革命成功后,孙中山一再强调“今日中华民国成立,满、汉、蒙古、回、藏五族合为一体”,各族“皆得享共和之权利,亦当尽共和之义务”。

——摘编自暨爱民《百年凝聚:近代中国民族国家的认同建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代西方民族国家形成的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国民族国家观念兴起的原因和意义。

材料一 今夫国也者,必其全国之人,有紧密之关系,有共同之利害,相亲相爱,通力合作,而后能立者也。故未有两种族之人,同受治于一政府之下,而国能久安者,我汉人之真爱国而有特识者,则断未有仇视满人者也。何也?以日本之异国,我犹以同种同文之故,引而亲之,而何有于满洲……故有特识而真爱国者,惟以民权之能伸与否为重,而不以君位之属于谁氏为重。

——摘编自梁启超《中国积弱溯源论》(1901年)

材料二 西学之外,中国古典文化和古代先贤思想也是他(梁启超)反专制思想的一个来源。他曾对中国整个历史文化进行过批判,同时他对中国历史又有满腔的热爱。他在批判中国专制历史、吸收西学的同时,又认为“今日欲使外学之真精神普及于祖国,则当转输之任者,必邃于国学,然后能收其效”。因此他既大力发掘中国历史上的优秀思想,又无情驳难和揭露在历史上的阴暗面和糟粕,为培养“新民”和“少年中国”,他用如椽大笔,像酿造蜂蜜的蜜蜂那样为中华民族的伟大未来不停歇进行思想生命酝酿和创作。

——摘编自翁有为《梁启超对专制体制批判之发履》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括梁启超的民族观及其依据。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析梁启超的民族观形成的历史背景。