材料 史料:董仲舒认为,人性分为“圣人之性”“斗筲之性”和“中民之性”。他认为性是由天决定的,是天使人性有善、有恶。“圣人之性”善,“斗筲之性”恶。这两者是不可改变的,而“中民之性”,是“有善质而未能善”。他认为性是天生的质朴,虽可以为善,但并非就是善,只有“待外教而后能善”。

史论:董仲舒是一位承前启后、继往开来的思想家,为以后的封建统治者提供了如何进行统治的理论基础。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据史料并结合所学知识,概括指出董仲舒的人性观及其人性向善的基本途径。

(2)结合史料及所学知识,论证说明史论中的观点。

相似题推荐

材料一 秦汉思想的形成与大一统帝国要求新的上层建筑相关。所谓“新”是意味着由分散的、独立或半独立的原氏族部落基础上的邦国,逐步合并为真正地域性、以中央集权为标志的统一的专制大帝国。绚烂多彩、五花八门的各种思潮、学说、流派,正是在这个急剧动荡的过渡时期中产生和发展的。自战国后期起,它们在长久相互抑制、颉颃和论辩中,出现了相互吸收、融合的新趋势。从而它们不再是纯粹的某家某学,而是或未经消化的几家杂凑,或是以某家为主吸收他家。但并非所有先秦各家都同样积极参与了或平等地吸收、保留在这个综合潮流中。相反,有的在先秦非常显赫的思想、学说、派别逐渐衰颓以至消失。有些则始终非常活跃、绵延而强大。先秦的名、墨两家属于前者。儒、道、法、阴阳则属于后者,它们是秦汉时期建构新型意识形态的四大思潮。

——摘编自李泽厚《秦汉思想简议》

材料二 唐代中晚期种下的这一股本土化潮流,在宋代开花结果,引发了对于儒家理论新的阐释。宋学一脉,代替了汉代以下的儒学传统。宋学的开始,在初期也是从宇宙论和知识论下手,其中采用了不少道家成分。但在北宋理学发展的重要阶段,却是逐渐走向以“内圣”修已的方向,不太注意“外王”济世的部分,也不太注意宇宙论和知识论。北宋理学派别众多,互相批判,形同水火;他们之间兼容、综合的工作反而不多。经过靖康之变,国亡家破,只剩半.壁江山。宋代学者痛定思痛,开始注意到人间的秩序。朱子之学,特别注意人间的伦理,将一切人事放在伦常的规范之内。

——摘编自许倬云《说中国一个不断变化的复杂共同体》

(1)根据材料并结合所学知识,分析秦汉时期中国出现思想合流趋势的历史原因,并举事例说明思想合流的趋势。

(2)根据材料二,概括宋代儒学的特点,并结合所学知识分析宋代儒学产生的影响。

| 组别 | 材 料 | 结 论 |

| 东 汉 组 | 史料记载,东汉桓帝是中国第一位实行道教及佛教教化政策的帝王,他也支持翻译佛经和其他佛教活动。 ——据古正美《从天王传统到佛王传统》 | 佛、道思想是中国文化传统思想的主流。 |

| 宋 代 组 | 游酢和杨时去拜访老师程颐,程颐正用佛家打坐瞑目而坐。游、杨二人遂恭敬站在其身旁,等候良久,直到程颐发觉。 ——据朱熹《近思录》 | 中国古代有尊师传统。 |

| 晚 清 组 | 孙家鼐建议京师大学堂应“以中学(中国传统学术与政治思想)为主,西学为辅;中学为体,西学为用”。 ——据孙家鼐等《议复开办京师大学堂折》(1896年) | 这份奏折中,孙家鼐认为中学比西学重要。 |

(1)上述各组的结论,哪些是从材料可以直接推导出来的?

(2)上述各组的结论,哪些是不能从材料直接推导出来的?你认为应补充怎样的材料或者修改成怎样的结论,才能使结论与材料相符?(若修改结论,不得照抄材料)

(3)本堂课的主题是“中国传统思想的演变”。请结合所学知识,紧扣主题,重新分析各组的材料,建立材料与主题的联系,说明中国传统主流思想在东汉、宋代、晚清三个时期的变化。

【推荐3】作为中国传统文化重要组成部分的儒家思想,在近代也面临着种种挑战。阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉初儒学的法家化,其最具特色的表现乃在于君臣观念的根本改变。汉儒抛弃了孟子的“君轻”论、荀子的“从道不从君”论,而代之以法家的“尊君卑臣”论。……汉武帝之所以接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,却绝不是因为欣赏他的“贬天子”之说,而是因为他巧妙地用儒家的外衣包住了法家的“尊君卑臣”的政治内核。

——余英时《文史传统与文化重建》

材料二 恭亲王奕开设天文馆的建议,遭到以大学士倭仁为首的守旧官员抨击:“天文算学,为益甚微,西洋教习正途(指透过科举入仕的官员),所损甚大……窃闻立国之道,尚礼义不尚权谋。根本之图,在人心不在技艺。今求一艺之末,而又奉夷人为师,无论夷人诡谲,未必传其精巧,即使教者诚教,学者诚学,所成就者不过术数之士,古今未闻有恃术数而能起衰振弱者也。”

——摘编自《筹办夷务始末·同治朝》

材料三 五四运动时期改革者们对于中国旧传统进行批判时,很少人对之作过公平或怀有同情心的考察。他们认为几千年的社会停滞不前,给进步和改革之途留下无数障碍,为了清除这些障碍,对于整个传统过火的攻击和对其价值的低估是难免的。这使得儒家学说和民族遗产的许多精华遭到忽视和避而不提。另一方面,五四运动时期新知识分子对于从外国输入的新思想过于轻信。结果,他们对于西方思想仍是常常含混不清地要么大力提倡,要么全盘否定。

——据周策纵《五四运动:现代中国的思想革命》整理

(1)根据材料一,指出汉初儒学“法家化”的表现及其体现的时代特征。指出汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”的举措对儒学地位产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,运用近代化史观评价倭仁的观点。

(3)根据材料三,指出新文化运动的局限性,并结合史实说明这一时期“对整个传统过火的攻击”所产生的积极影响。

【推荐1】阅读下列材料:

材料一樊迟问仁,子曰:“爱人。”

颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。一曰克己复礼,天下归仁焉。”……子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

——《论语》

材料二《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料三古者以天下为主,君为客,凡君之所必而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也……然则为天下之大害者,君而已矣。

(明末清初)世儒不察,以工商为末,妄议抑之;夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料四由《新青年》卷起的新文化运动狂飙,猛烈地冲击了千百年来束缚中国人心智的道德、伦理观念及建构其上的政治意识,运动本身反映了近代以来先进的中国人在认识中西文化差距问题上,已从器物、制度的层次深入到精神文化的层面,其对传统文化糟粕的批判和对西方思潮的大量引入,造就了一大批具有自由观念和开放意识的青年,对于民国政治、思想和文化的发展,产生了巨大的影响。

——张岂之《中国历史·晚清民国卷》

请回答:

(1)据材料一概括孔子的核心思想。

(2)据材料二概括董仲舒的思想主张,结合所学知识,指出它对儒学的地位有何影响?为此,汉武帝在教育上采取了什么措施?

(3)据材料三概括黄宗羲的主要观点。分析其思想产生的经济因素。

(4)材料四提出,学习西方历经了“从器物、制度的层次深入到精神文化”的演进。以“器物”层次为例,概括指出思想领域里的两个史实依据。

【推荐2】阅读下列材料,回答问题

儒家学说在中国思想文化史上占有重要地位。儒家经典不仅是封建统治者的思想统治工具,同时也是中国传统文化的主体。自古以来,中国古代主流思想发生了很多重大变化。

材料一:季康子问政于孔子曰:“如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。”

——《论语·为政》

(仲舒)对曰:“……春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

材料二:至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移易,惟古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——(南宋)朱熹《行宫便殿奏札》

前三代,吾无论矣;后三代,汉唐宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子是非为是非,故未尝有是非耳。

——(明)李贽《藏书卷》

材料三儒家思想以人际关系为基础,治理国家为重要内容,追求完善道德为核心目标。它超越了现代民族国家的民族主义观念、政治、法律制度和世界各大宗教文明,其内在价值具有普遍的世界意义。1988年2月,75位诺贝尔奖得主齐聚巴黎开会,会后发表了一个宣言,最后的一句话写道:如果人类要在21世纪继续生存下去,那就必须回到两千五百年以前的孔子那里去汲取智慧。2004年9月,联合国教科文组织第一次向世界公布设立“孔子奖”,每年一届,以奖励在教育、文化、哲学等方面作出突出贡献的总统、部长、专家们,这是第一个以中国人命名的国际最高级别的奖项。

——资料来源于网络

(1)据材料一,概括孔子与董仲舒的思想核心,并指出两种主张的不同结局及原因。

(2)据材料二,分析李贽与朱熹的观点有何不同?为什么会产生这样的不同?这一不同观点的生成说明了什么问题?

(3)根据材料三并联系当前世界形势,谈谈儒家思想对构建和谐世界、促进社会发展的现实意义。

材料一

材料二 “书籍被烧毁,其实还在其次,春秋末年以来,蓬蓬勃勃的自由思索的那种精神,事实上因此而遭受了一次致命的打击。”

——郭沫若

材料三 “诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——董仲舒

请回答:

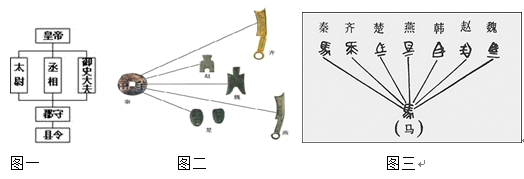

(1)材料一图一、二、三分别反映秦朝采取哪些措施巩固统一?

(2)材料一和材料二都跟哪一位皇帝有关?为加强中央集权他在地方上推行什么制度?

(3)材料二和材料三反映了秦汉两个朝代对待儒家思想的态度分别是什么?其根本目的又是什么?