材料一 光绪帝宣战谕诏为:“朝鲜为我大清藩属,二百余年,岁修职贡,为中外所共知……倭人无故派兵,突入汉城我朝抚绥藩服,其国内政事向令自理。日本与朝鲜立约,系属与国,更无以重兵欺压强令革政之理……倭人渝盟寻衅,无理已极,势难再以姑容。著李鸿章严饬派出各军,迅速进剿,厚集雄师,陆续进发,以拯韩民于涂炭……”

——《清光绪朝中日交涉史料》16卷

明治帝宣战诏书为:“……朕兹对清国宣战……苟不违反国际公法,即宜各本权能,尽一切之手段,必期万无遗漏……朝鲜乃帝国首先启发使就与列国为伍之独立国,而清国每称朝鲜为属邦,干涉其内政。于其内乱,借口于拯救属邦,而出兵于朝鲜。朕依明治十五年条约,出兵备变,更使朝鲜永免祸乱,得保将来治安,欲以维持东洋全局之平和……”

——宗泽亚《清日战争》

材料二 关于甲午战争,日本学者们一致认为:“以甲午战争为一阶段终点的东亚国际关系史就是以东亚旧秩序和西方近代新秩序间之关系为主线发生并发展的历史。”因为有着这样的认识,即使甲午战争被认为是“出师无名”抑或“不义之战”,日本也会打着“以欧洲文明来更换东亚旧习”的旗号为自己的侵略行为进行洗白。

——冈本隆司《属国与自主之间——近代中朝关系与东亚的命运》

而中国学者认为早在1887年,日本就制定了《征讨清国方略》,目标是“攻占北京,擒获清帝”。1894年7月25日,日军海军在丰岛海面偷袭中国运兵船“高升”号,从而发动了侵朝、侵华的战争。因此,甲午战争是日本蓄谋已久、经过周密准备后发动的,绝不是有的日本学者说的偶然冲动。

——张海鹏《甲午战争与中日关系》

韩国官方出版的《韩国史》认为:“甲午战争是1894年至1895年中国与日本围绕着控制朝鲜展开的战争,战争导致以中国为中心的东亚传统的世界秩序崩溃,代之而起的是新兴的日本成为该地区的霸主,这是一场在东亚的历史上具有划时代意义的战争。”

——孙科志《韩国人怎么看甲午战争?》

(1)根据材料一,分别概括中日两国宣战的理由。

(2)根据材料二,指出中、日、韩三国史学界对于甲午战争的性质各有哪些看法?据此说明影响重大历史事件看法的主要因素有哪些。

相似题推荐

材料一 宋元时期,中国的对外贸易和海上交通十分发达……中国的船只远达大西洋沿岸,指南针正是这些远航水手传到阿拉伯和波斯的。通过他们,中国发明的航海罗盘为欧洲人所熟悉。13世纪初,欧洲开始有航海中使用指南针的记载。

传教士大批来华是在明朝万历年间(1573~1620),他们带来了西方的天文、数学、地理、物理学和机械学知识……顺治和康熙(1644~1722)对传教士比较信任,西学遂大量传入。

——据吴国盛《科学的历程》

材料二 从鸦片战争到1895年,清政府主要引进军事技术和少数相关技术,对西方技术体系一知半解,未发展机器制造等基础技术和基础工业。

——据张柏春《近现代中国科技发展的阶段特征》等

(1)根据材料一概括宋代到明清时期中国科技的变化,并结合所学知识说明变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清政府引进西方技术的历史背景。

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

材料一 甲午战争以前,自1840年以来,经过两次鸦片战争和中法战争,清政府上层仍有人硬说:“夫中国何弱之有?我朝定鼎二百余年,圣圣相承,文德武功,震耀区夏,深仁厚泽,普被垓挺,渊乎铄战!法度纲纪,岂特远过宋、元与明,直将驾汉、唐而上之已!即今日时势而论……高得谓之弱乎?”

材料二 从表面看,中国之大,十倍于日本,故在日本发动侵略战争时,有日本人向其决策者伊藤博文提出这个疑问,伊藤的回答是:“中国名为一国,实则十八国也。其为一国,则诚十倍于日本。其为十八国,则无一能及日本之大也,吾何畏焉?”

材料三

注:图1中一全副武装背着现代武器的日本矮子命令一长得像猪正想开溜的满清大官:你这留着猪尾巴的猪头,快把钥匙拿出来给我。

(1)材料一、材料二表明了什么?

(2)请结合所学知识诠释材料三中两幅图片的寓意。据此并结合所学从领导力量方面分析甲午战争和抗日战争一胜一败的原因?

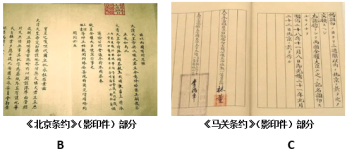

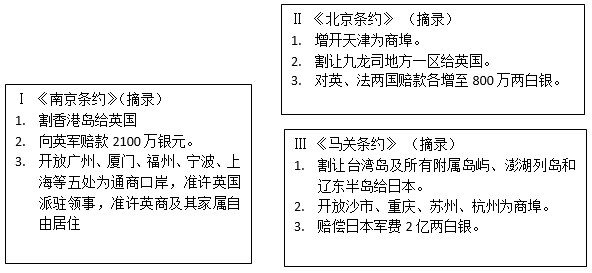

材料一:

材料二:既占上海,又割台湾;胶州强立埠,国土欲瓜分.自古夷狄之横,未有甚于者。——苑书义等《中国近代吏新编》

材料三:最恨和约,误国殃民,上行下效,民冤不伸,原忍至今,羽翼洋人,趋炎附势虐同群。——《义和团档案史料》

材料四:图二

材料五:“无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力,可以统治此天下生灵四分之一也”“故瓜分一事,实为下策”。

——瓦德西《拳乱笔记》

请回答:

(1)图一签订于哪一年?反映了中国社会性质有何变化?

(2)材料二中的“又割台湾”“胶州强立埠”分别指什么事件?

(3)结合材料一、二,说明义和团运动爆发的主要原因。

(4)材料三反映了义和团对“洋人”和“清政府”怎样的态度?为什么?

(5)图二是在什么背景下签订的?有何主要影响?

(6)依据材料五说明义和团运动的实际反帝效果。

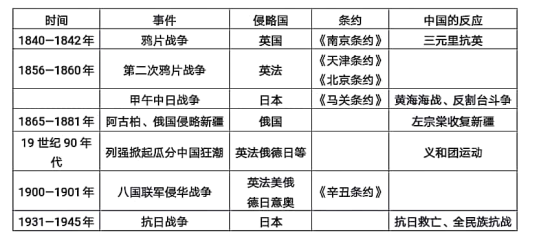

——据《人民版历史必修Ⅰ》整理

(1)指出中日甲午战争的起讫时间。

(2)根据材料概括19世纪40年代到20世纪初列强侵华的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,简析列强侵华对中国产生的影响。

(4)结合所学知识,概括材料所贯穿的两条主线。

材料一 (甲午战争后)日本政府提交的和平条款汇聚了国内不同集团的各种要求,陆军坚持割占辽东半岛…海军希望取得台湾……财界要求中方赔偿白银2亿两……日本政府将这些观点综合为一个十条和谈方案,而把重点放在赔款、割地、朝鲜的独立,以及商业与航海方面的特权上.

——徐中约《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》

材料二 卅万亡灵,饮恨江城……兄弟同心,共御外侮。捐躯活血,浩气千云,尽扫狼烟,重振乾坤……永失弗谖,祈愿和平,中华圆梦,民族复兴

——南京大屠杀死难者国家公祭铭文(节选)

(1)根据材料一并结合所学知识,简述“日本提交的和平条款《马关条约》”中获得“商业”特权的内容,并说明这一时期列强侵略中国的方式的变化。

(2)根据材料一并结合所学知识,指出甲午中日战争失败对近代中国造成的影响。

(3)根据材料二及所学知识,列举日军侵华罪行。

材料一 第六款……日本臣民得在中国通商口岸城邑任便从事各项工艺制造,又得将各项机器任便装运进口,只交所定进口税。日本臣民在中国制造一切货物,其于内地运送税、内地税……至应享优例豁除,亦莫不相同。

(1)材料一出自哪一个不平等条约?分析此条款对中国社会有何影响?

材料二 第十款……上谕以各省督抚文武大吏暨有司各官,于所属境内均有保平安之责。如复滋伤害诸国人民之事,或再有违约之行,必须立时弹压惩办,否则该管之员,即行革职,永不叙用……

(2)材料二出自哪一个不平等条约?该条约对中国近代社会最主要的影响是什么?

材料三 双方同意,各国不论社会制度如何,都应根据尊重各国主权和领土完整、不侵犯别国、不干涉别国内政、平等互利、和平共处的原则来处理国与国之间的关系。

美国方面声明:美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。

——《中美联合公报》

(3)概括材料三的主要内容。依据所学知识指出20世纪70年代我国外交的主要成就。

(4)综上,谈谈你的认识。

材料

| 史实 | 解释 | |

| 《秦汉史》(1931年,作者时年36岁) | 《国史大纲》(1940年,作者时年45岁) | |

| 设“五经博士” | 汉武之置五经博士;犹始皇之焚博士官书,以吏为师,统私学于王官之制也,亦未出亡秦之牢笼。 | 武帝罢黜百家,只立“五经博士”,从此博士一职,渐渐从方技神怪、旁门杂流中解放出来,纯化为专门研治历史和政治的学者。钱穆称士人政府为“中国式的民主政治”,而“设五经博士”被其视为“士人政府”的成因。 |

| 儒生公孙弘的任用 | 武帝时,“朝廷儒者实犹未盛”, 大臣之任用“仍不出往者军功得侯或嗣封之例”,“儒生惟公孙弘、儿宽,俯抑取容(迎合取悦)而已”。 | “武帝始相公孙弘,以布衣儒术进,既拜相乃封侯,此又汉廷政制一绝大转变也。其先惟军人与商人,为政治上两大势力,至是乃一易以士人,此尤见为转向文治之精神。” |

——摘编自张耕华《解构历史书写的一种尝试》

(1)提取材料信息,说明两本著作的解释有何不同?

(2)分析材料,谈谈影响其不同解释的主要因素。

材料一

(1)分别指出甲骨文和《史记》的史料类型。

材料二 王国维是研究甲骨文的早期重要学者,主要贡献在于运用甲骨文重新考释(考证、解释)商代历史,解决了商代历史研究中的一些疑难问题。传世文献中关于商代世系的记载主要在《史记·殷本纪》中,王国维将甲骨文与《史记·殷本纪》及《三代世表》等互证,说明《史记》是一部信史,就是《山海经》之类不雅驯之作,其内容也不是毫无依据的。王国维运用甲骨文中出现的商代先公先王与《史记·殷本纪》作比较,以甲骨文为标准,纠正了《史记·殷本纪》中的一些错误。

——摘编自徐子黎《王国维甲骨文研究得失论》

(2)依据材料二,指出王国维的史学研究方法。简要分析他所依据的两类史料的价值。

|  |  |

| A | B | C |

|  |  民国时期的婚礼 |

| D | E | F |

(一)第一手史料(直接史料/原始材料)和第二手史料(间接史料)前者是指接近或历史发生时产生;后者是指对一手史料所作的研究或诠释。(二)“文献史料”与“实物史料”:文献史料指用文字等手段记录的历史;实物史料指各类遗物、遗址、建筑、碑刻、雕塑和绘画等,多由考古所得。(三)“有意史料”与“无意史料”:前者指著述、回忆录或公开的报道等,其原作者而为之的历史;有意想以文字影响时人和后人;后者指政府档案、军事文件、私人信件及各种文物等,这都是当时人们在无意中留下的历史证据。

请根据上述史料分类的提示,将上述史料进行分类,将字母填在下列横线上。

(1)第一手史料:

(2)第二手史料:

(3)文献史料:

(4)实物史料:

(5)有意史料:

(6)无意史料:

材料一 近代史上,西方列强多次发动侵略中国的战争,以武力强迫清王朝签订了一个又一个不平等条约,侵占中国的领土,蹂躏中国的主权,掠夺中国的财富,使中国一步一步地沦为半殖民半封建社会。

材料二 1840年爆发的战争,当时中国投入陆军兵力约10万人,水师约1万人,船只多系木质铁皮,铁炮质差,杀伤力小;英军约2万人,直接参战的陆海军约0.6 ~ 0.7万人,出动战舰20艘,“船坚炮利”, 其结果以中国惨败和英国胜利而结束。

阅读材料,请回答下列问题:(1)19世纪40年代末到20世纪初,西方列强对中国发动了哪些主要侵略战争? (任意列举三个)

(2)在侵略者的战争威胁下,清王朝被迫与列强签订了一系列不平等条约、 列举其中对中国半殖民地半封建社会形成具有决定因素的三个不平等条约以及分别产生的影响。

(3)请你概括材料二中中国在抗击侵华战争中惨败的原因是什么?中国失败的根本原因是什么?

材料一:1895年2月,清政府同日本签订了《马关条约》,承认朝鲜独立,割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本,赔款2亿两白银,增开沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸,日本可以在中国通商口岸设厂制造……。

——摘自《中外历史纲要(上)》

材料二:甲午战争的失败,深深刺痛了中国人因循守旧和麻木的神经,促成了中国人的民族意识普遍觉醒,更重要的是让当时中国的政治精英开始从制度层面进行觉醒和反思,走上了探索寻求“救亡”与“启蒙”之路……而当时的清政府因巨大的赔款使财政陷入严重的困境,它不得不在1895年颁发章程,奖励民营,从立法上奖励私人投资设厂。

——摘编自孙军《试论甲午战争与近代中国民族意识的觉醒》

(1)根据材料一,指出《马关条约》中帝国主义侵华方式变化的表现,结合内容说明该条约造成的危害。

(2)根据材料二,分析《马关条约》签订后中国社会发生的变化。