材料一 明代直至清代前期,中国无疑仍是世界上先进国家,在中国和西方的贸易中,中国是出超过,中国的丝绸、茶叶、瓷器等,每年有大量出口,西方只能以美洲白银支付。据估算,十六七世纪明朝白银流入量约为1亿两,合3000吨;而外国人的估算多得多,认为流入中国的白银有7000或1万吨。另一种估算是十七八世纪时,中国从国外输入6万吨白银,约占世界总产量的一半。

——马克壵《世界文明史》

材料二 1867~1894年中国进出口商品结构统计表(单位;千两海关)

| 年份类别 | 1867—1869 | 1870—1874 | 1875—1879 | 1880—1884 | 1885—1889 | 1890—1894 | |

| 出口 | 总值 | 58041 | 66720 | 71332 | 70804 | 83484 | 107083 |

| 茶叶比重 | 56.04% | 52.69% | 48.22% | 45.53% | 36.98% | 27.29% | |

| 生丝比重 | 31.44% | 33.67% | 31.25% | 26.66% | 23.57% | 24.09% | |

| 进口 | 总值 | 64283 | 66422 | 72868 | 79050 | 102722 | 141932 |

| 鸦片比重 | 39.81% | 39.12% | 41.84% | 37.49% | 27.48% | 21.10% | |

| 棉制品比重 | 28.86% | 32.30% | 26.82% | 29.43% | 34.70% | 34.98% | |

——姚贤镐《中国近代对外贸易史资料》

材料三 20世纪80年代,中国出口商品中,初级产品增长依然高于工业制成品。到1990年,中国终于实现了从主要出口初级产品到工业制成品的转变。2001年以来,中国出口的工业制成品占出口产品总额的比重平均达到约94%。改革开放以来,中国进口工业制成品的比重逐年下降,初级产品进口占比逐渐上升。1981年,中国出口贸易在世界出口贸易中升至第19位;1997年,跻身国际贸易前10位行列;2015年,中国对外贸易出口额居全球首位。

——孙玉琴主编《中国对外贸易通史》

(1)根据材料一、二、三,并结合所学知识,说明中国融入世界经济的发展历程。

(2)结合中外历史的相关内容,简析不同时期中国在世界贸易中地位变化的原因。

相似题推荐

材料 农业时代,人类先后形成了多个文明中心,不同文明之间没有高低优劣之分。

1500年以后世界其他地区的文明逐渐式微、甚至依附于西方文明……进入21世纪,时代呼唤新的文明中心出现。

——据刘国柱《人类历史上几次文明重心的形成及转移》

请根据材料,结合所学知识,选取近代以来某一时期世界文明中心位置的变化,并说明理由。(要求:选取时期正确,位置明确,理由充分,表述清晰)

第一章漫长的封建社会

……三、官僚政治……五、儒学定于一尊

第二章东方与西方

1435年之后的半个世纪,西方迭连出现了几位探险家,他们的事业从地理上沟通了欧、美、亚、非之间的关系。而1685年,即康熙二十四年,清廷在收复台湾之后,解除海禁,设粤、闽、浙、江四海关,允许西方诸国同沿海各省定期贸易。1756年,多年不到浙江贸易的英国商船迭连北上宁波,引起乾隆疑虑。次年,他正式下令“将来止许在广东收泊交易,不得再赴宁波。如或再来,必令原船返棹至广,不准入浙江海口。”并申明:“嗣后口岸定于广东。”

……

第四章炮口下的震撼以儒学修、齐、治、平的入世精神为宗旨,并归宿于国计民生的经世致用之学,在鸦片战争前后内容上发生了重大变化。鸦片战争之前,所谓国计民生,以赋税、盐政、河工为大端。成书于1826年的《皇朝经世文编》虽然出自魏源之手,而所列荦荦大端皆未出旧轨。鸦片战争之后,夷务日渐渗入国计民生,成为经世之学的大题目。

——据陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》改编

(1)在第一章中,史学家陈旭麓着力,从上述两个方面叙述漫长的封建社会(公元前476年-1840年)。请你任选一个方面,也来作一概略描述。(只选方面,不描述不得分)

(2)根据第二章提供的材料及所学知识,列举两位1500年前后的西方探险家,并分阶段指出鸦片战争前清朝的对外贸易政策。

(3)阅读第四章提供的材料,指出魏源的经世致用之学的重大变化并做简要评价。

材料一 1784年,一个名叫葛莱格的英国商人在曼彻斯特附近的玻琳河畔建造了一个小型棉纺厂。工厂配备了最新发明的水力纺织机,雇佣了一批当地的孤儿做工人,原料用的是他的亲戚——妻子在利物浦的家族从牙买加和巴西买来的;为了从亚洲人手上把生意抢过来,他千方百计改进生产技术,愿意尝试最新的机器;而产品的消费市场也颇为“全球”:一部分迎合欧洲大陆的消费者;另一部分通过妻子的家族去往非洲西海岸,满足那里的奴隶贸易;或者到迭多米尼加岛,衣被他自己的家族在那里蓄养的黑奴。

材料二 1833年,刚满十岁的爱伦·胡通,已经在棉纺织厂工作了两年,是个熟练手了。她母亲继续让她去工厂工作挣工资。她每天早上五点半到工厂,晚上八点才结束一天的工作,一旦没有跟上快速运转的机器,接上纱线的断头,她就要被鞭打,爱伦平均一周被工厂监管鞭打两次,直到她的头伤痕累累,甚至被罚在脖子上挂上铁制重物,一遍一遍地爬楼梯。

(1)以上材料反映了哪些重大历史现象?为什么说棉花的历史是一部资本主义全球化的历史?

(2)根据材料二,谈谈你对资本主义发展的认识。

【推荐1】阅读材料,完成下列要求。

材料

一一出自王信《明清外贸顺差、白银流入及对经济的影响》

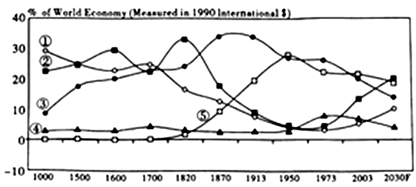

图是公元1000年以来是中国、美国、日本、印度、西欧各经济体在世界经济中所占百分比,请依次指出每条线所代表的国家,并任选其中一国分析其发展趋势。

【推荐2】市场是一种古老的制度,在或大或小的范围里存在,常常扮演着重要作用。阅读下列材料:

材料一宋代的商业繁荣是建立在农业和手工业迅速发展、生产的专业化和产品的商品化程度大为提高的基础上的。……店铺、朝廷办事机构与居民住宅错落相间,朝着大街几乎随处可以开设店铺。……坊市制度的崩溃,街道两旁“许市人买卖其间”,这些都是前代都市所未有过的经济生活景观

——史仲文主编《中国全史》

材料二近代中国对外经济活动的数据资料

| 1895年 | 1913年 | 增长 | 货物性质 | |

| 中国进口 | 1.7亿 | 5.7亿 | 3.3倍 | 生活消费品占85%,生产资料占15% |

| 中国出口 | 0.28亿 | 1.66亿 | 8倍 | 农产品、手工业品占96%,工业品占4% |

材料三有将近三十年的时间,市场从我们的社会生活中逐渐退出乃至消失,以至于整整一、两代中国人对于市场完全地感觉陌生。……究竟应该如何认识“计划经济”和“市场经济”以及它们之间的关系,这是一个经济理论界长期争论不休的理论问题。

请回答:

(1)据材料一,概括东京城市商业繁荣的主要因素。

(2)据材料二,分析近代中国对外经济发展呈现出什么样的特征?

(3)据材料三并结合所学知识,分析指出为什么建国后的30年里,市场从我们的社会生活中消失了?产生了什么影响?

(4)对于计划经济与市场经济孰优孰劣的问题,你是怎样看待的?

材料一 上(宋高宗)谕大臣……又曰:“广南市舶,利入甚厚,提举官宜得人而久任。庶蕃商(指海外商人)肯来,动得百十万缗(货币单位),皆宽民力也。”

——翦伯赞、郑天挺主编《中国通史参考资料》古代部分

材料二 尔国(英国)距中华过远,遣使远涉,良非易事;且来使于中国礼仪不能谙习,重劳唇舌,非所乐闻。天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异。尔国王其辑和(团结、和睦)尔人民,慎固尔疆土,无间远迩(无论远近),朕实嘉之。嗣后毋庸遣使远来,徒烦跋涉。但能倾心效顺,不必岁时来朝始称向化(归化)也。俾尔永遵,故兹敕谕!

——《清仁宗实录》卷320,“嘉庆二十一年(1816年)七月乙卯”条(嘉庆帝颁给英王的敕谕)

材料三 上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,消减大半”。

从19世纪40年代开始,中国丝、茶的出口额迅速增长。茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56000多包。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。

——李侃等《中国近代史》

材料四

1978年—2017年我国货物进出口总额(按人民币计价)

(1)依据材料一并结合所学知识指出南宋时期管理外贸的机构名称是什么,概述南宋对外贸易的影响。材料二反映了清王朝的哪些问题。

(2)针对材料三所反映的现象,结合所学知识分析其成因以及对近代中国经济结构的影响。

(3)结合所学知识,分析材料四所示我国新时期外贸状况形成的主要原因。请结合所学知识对比上述四则材料,指出其主要不同。

材料一 光绪十五年(1889),张之洞移任湖广总督之后,原订炼铁厂设备也随之改运汉阳。铁厂厂址选定汉阳龟山山麓,1890年11月动工兴建,光绪十九年(1893)9月建成,光绪二十年(1894)投产,属于官办企业。由于铁厂是完全的官办企业,弊端丛生,从光绪二十年投产到光绪二十二年,亏损累累……朝廷已经无力支撑如此大的国企亏损,只好将官办改为官督商办,由盛宣怀接手,招募商股,铁厂慢慢艰难运行。为了解决资金不足的问题,盛宣怀于光绪三十四年(1908),申请将汉阳铁厂、大冶铁矿和萍乡煤矿合并组成汉冶萍煤铁厂矿公司一,经清廷批准后,遂遵照商律股份有限公司条例,在农工商部注册,改官营为商办。

材料二 经济总量是世界第二,中国制造行销全球;不再怕和老外打官司;中国企业走出去;汽车,电信资费越来越便宜;全球同步看大片;外资银行触手可及;纺织业农业等历经风雨;学会按国际规则办事;悄然更新的发展观念。

(1)根据材料一和所学知识,分析汉阳铁厂生产资料所有制形式两次转变的主要原因。

(2)依据材料二简要归纳中国入世对中国与世界的主要影响?

材料一 下表是西属美洲经欧洲流到东方的白银(单位:百万银元)

| 年份 | 西属美洲白银产量 | 运抵欧洲白银数量 | 从欧洲运达东方数量 |

| 1550 | 3 | 3 | 2~3 |

| 1600 | 11~14 | 10 | 4.4 |

| 1650 | 10~13 | 8~9 | 6 |

| 1700 | 12 | 10~12 | 8.5 |

| 1750 | 18~20 | 18~25 | 12.2 |

| 1780 | 22 | 18~20 | 14.7 |

| 1800 | 30 | 23~25 | 18 |

——摘编自庄国土《16—18世纪白银流入中国数量估算》

材料二 纵观中国与国际金融体系互动的历程可以发现,中国从建国初期的国际金融体系游离者和挑战者,逐渐转变为国际金融的积极参与者和建设者。中国通过与国际金融体系的合作,获得了经济建设所需要的资金和技术援助,国际金融体系由于有了中国的积极参与而变得更具代表性。

——陆演炜《中国参与国际金融体系的动力分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,从国家经济发展的角度分析1550—1800年间白银国际流动的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析中国积极参与国际金融体系的原因。

材料一 文艺复兴时期,越来越多的商人组成商业公司,当时出现的“孔佩尔”和“毛恩”股份集团,阿尔贝蒂、佩鲁齐和美第奇等大银行和大公司是杰出的代表。当时商人群体中流行的格言是“尽量不要使你的钱成为死钱”“行动迅速是财富的母亲”。西欧商人为了国际贸易的便利,组织商业公会,建立国际市集和国际市场。文艺复兴中后期,西欧商人积极参与文艺复兴、“地理大发现”等重大历史事件,充当了西欧封建庄园体制的挑战者和掘墓人。

——摘编自陈华东《文艺复兴时期的西欧商人》

材料二 第二次世界大战后,在美国主导下,23个国家于1947年达成《关税与贸易总协定》,其宗旨是提高生活水平、保证充分就业、保证实际收入和有效需求的持续增长。在该协定的框架下,各缔约国通过谈判,削减关税和其他贸易壁垒,取消国际贸易中的歧视待遇,促进了国际贸易的发展。1995年,在《关税与贸易总协定》的基础上,成立了世界贸易组织。各成员力求扩大货物和服务的生产与贸易,合理利用世界资源、保护环境,确保发展中国家尤其是最不发达国家在国际贸易中的份额和利益,建立更具有活力和永久性的多边贸易体制。

——摘编自《普通高中教科书·历史·选择性必修2·经济与社会生活》

材料三 2021年是中国加入世界贸易组织20周年。20年来,中国全面履行入世承诺,关税总水平由15.3%降至7.4%,低于9.8%的入世承诺;中央政府清理法律法规2300多件,地方政府清理19万多件。这期间,中国经济总量从世界第六位上升到第二位,货物贸易从世界第六位上升到第一位,服务贸易从世界第十一位上升到第二位,利用外资稳居发展中国家首位。

——摘编自环球网《在20年节点,回顾中国加入WTO历史性时刻》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳西欧商人的经营特点、形成原因及其社会作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪末全球经济治理体系的新变化,并分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析加入世界贸易组织对中国经济的意义。综合材料二、三并结合所学知识,指出中国在全球经济治理体系的角色定位。