材料一:为了巩固清朝统治,李鸿章提出变“成法”、立“奇业”的主张,即在不变更封建制度的前提下,学习西方,略事变革,发展军事工业和民用工业,加强内部统治,对付新的“变局”和“强敌”。

——白寿彝《中国通史》

材料二:康有为等人起草了一份万人请愿书,尖锐地申明:“使(假使)前此而能变法,则可以无今日之祸,倘使今日而能变法,则可免将来之祸,若今犹不变,则他日之祸更有甚于今者。”

——徐中约《中国近代史》

材料三:有人将先进的中国人比喻成“名医”,他们展开的一场场“救治行动”比喻成“自我疗伤”“温药慢治”“猛药重治”,并随着救治行动的深入,人们逐渐发现中国的“疾病”不仅在肌体上,更多是在头脑中,于是又开出了救治“头脑疾病”的良方。

——摘编自百度百科

(1)据材料一和所学知识,晩清发起的自救运动是什么?其根本目的是?

(2)据材料二指出康有为的主张?为此他领导了哪一重大的运动?材料中的“今日之祸”与该运动有何关系?

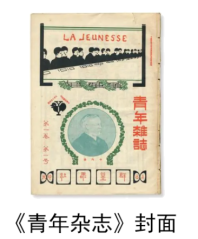

(3)材料三中“救治‘头脑疾病’”指的是近代化探索中的哪项运动?举出这项运动中的一位“名医及作品?

(4)综合上述材料和所学知识,谈谈近代先进的中国人为何频频探索近代化?

相似题推荐

材料 作为清政府自上而下的改革,洋务运动虽然没有达到自强御侮的最终目的,但还是使中国迈入世界资本主义工业化潮流,尽管一切都是被动的,是被世界潮流推着走。

——摘自刘宗绪主编《历史新知识 创新能力培养》

(1)根据材料,指出改革的目的。

(2)你是否赞同材料中评价洋务运动的观点吗?简要说明理由。

材料一 18世纪晚期,乾隆帝在给英国国王的“敕谕”中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。”

材料二 尽管师夷长技的 主张遭到强烈反对,但统治者面对着接踵而来、一次比一次严重的内忧外惠,为生存计还是不得不实践这一主张。首先从军事利器的引进仿制逐渐推广深入到全面学习西方机器大工业所需的科学技术学理的层次和阶段。

——雷颐《取静集》

材料三 中国的失败使国人痛心疾首、深受震撼,一些有识之士如康有为、梁启超等痛定思痛,开始探索新的救国之道。

——雷颐《走向革命:细说晚清七十年》

材料四 今者中国以千年专制之毒而不解,异种残之,外邦遇之,民族主义、民权主义殆不可以须臾缓。而民生主义,欧美所虑积重难返者,中国独受病未深,而去之易。

——《孙中山全集》

材料五 我们现在认定只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。

——《陈独秀〈新青年〉罪案之答辩书》

五四运动,……促进了马克思主义同中国工人运动的结合,为中国共产党成立做了思想上干部上的准备,……具有里程碑意义。

——节选自习近平的讲话

问题:

(1)结合所学知识,材料中“师夷长技的主张”得以实施是在什么运动中?概况其概括该运动的背景?

(2)分析比较材料一、材料二,说明中国人思想发生怎样的变化?

(3)结合所学知识回答,“中国的失败”指的是什么事件?康有为、梁启超“新的救国之道”是在什么运动中实践的?

(4)根据材料结合所学知识回答,标志中国“千年专制”被推翻的历史事件是什么?指出中国近代革命的任务,以及孙中山认为能解中国“千年专制之毒”的解药。

(5)根据材料五,概括中国从世界学习了哪些引领社会发展的思想?指出材料所反映的历史事件之间的内在联系。

(6)依据上述材料,谈谈思想解放在历史发展进程中的作用。

在曾国藩、李鸿章的推动下,1872—1875年清政府分四批共派120名幼童到美国留学,主要学习军政、船政、步算、制造诸学。1885年,清政府分三次派遣以福州船政学堂学生为主体的留学生赴欧洲诸国留学,主要学习造船、驾驶、兵技等。

1912年,蔡元培任中华民国临时政府教育总长,他的教育模式新颖,不拘一格,认为教育是国家兴旺之根本,是国家富强之根基。教育思想灵活,兼容并包,不因学术争议而排斥,广泛吸收各家所长。“教育者,养成人格之事业也。”他主张教育应注重学生,反对呆板僵化。他还提倡美育、健康教育、人格教育等新的教育观念。

1951年,中国派出留学生380名,其中留苏学生375名,拉开了新中国第一次留学高潮的大幕。在专业选择和分配上,80%以上的留苏学生选择的都是理工科,志愿申请上大都写着“祖国的需要,就是我们的志愿”“努力学习,报效祖国”。1952年教育部以培养工业建设人才和师资为重点,进行全国高等学校院系调整。同时,新建钢铁、地质、航空、矿业、水利等专门学院。

(1)结合所学知识,指出曾国藩、李鸿章推动、促成这一时期清政府派遣学生留学欧美的历史背景。(2)根据材料,归纳蔡元培的教育思想,并结合所学知识分析其对中国产生的影响。

(3)指出1952年全国高校院系调整有何积极意义。

材料一 “中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及……中国欲自强,莫如学习外国利器。”

——《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》

材料二 19世纪60年代到90年代,洋务派引进和学习西方先进的科学技术,创办一批军事工业、民用工业……但洋务官僚们没有意识到。他们不自觉走向自己预期 目的的反面。

目的的反面。

——摘选自《洋务运动史》

材料三 吾今为一言以蔽之曰:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举;而一切要其大成,在变官制。

——梁启超

(1)材料一反映了李鸿章的一种什么主张?

(2)材料二中洋务官僚们的预期目的是什么?结合材料一及所学知识分析这场运动客观上起到了什么作用?

(3)材料三反映了梁启超的什么主张?为了实现这一主张,他与康有为领导了哪一场政治运动?

(4)从李鸿章到梁启超,先进的中国人不断探索救国道路,对此你有何感想?

材料一

材料二 在中国近代化探索的历程中,国人首先是学习西方的技术,结果甲午一战证明仅学技术不能改变中国的命运,与日本相比,中国也有洋枪快炮、铁甲战船,却没能在甲午战争中获胜,所以就开始学习制度。

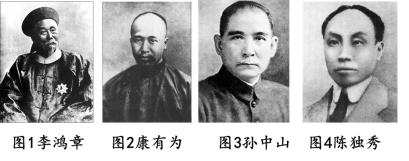

(1)请列举出分别与图1、图2中历史人物“志同道合”的人物。

(2)材料二中所说的“学习西方的技术”“开始学习制度”分别指的是什么事件?

(3)上述材料中涉及的历史事件对我国产生了怎样的积极影响?

【古代灿烂辉煌篇】

(1)“丝绸之路”既是东西方重要商路,更是文明交流之路。请列举一项中国古代四大发明对欧洲文化事业产生重要影响的发明。自1405年起,明代航海家郑和率船队七下西洋,扩大了中国与亚非国家的经济文化交流,请写出他最远到达的地方?

【近代 自强雪耻篇】

材料二 中国政府5月26日发表《中国的军事战略》白皮书,强调贯彻新形势下积极防御军事战略地,加快推进国防和军队现代化,坚决维护国家主权、安全、发展利益。

——2015年5月27日新华网

(2)强国必先强军。一百多年前,洋务派为实现强国之梦筹办了一批近代军事工业,请列举一例。除此之外,洋务派在军事方面还有哪些努力?近代哪场战争的胜利洗雪了百年的民族耻辱?

【现代 大国崛起篇】

材料三 60年前,亚非29个国家和地区领导人出席了万隆会议,形成了团结、友谊、合作的万隆精神,……亚非国家加强互利合作,能产生“一加一大于二”的积极效应。

——2015年4月22日习近平在亚非领导人会议上的讲话

(3)60年前万隆会议上,周恩来总理提出哪一外交方针促进了会议的圆满成功?在亚非等国的支持下,中国于哪一年恢复了在联合国的合法席位,国际地位大大提高?

材料四 中国把自己的事办好,保持合理的发展,本身就是对世界巨大的贡献。而且中国还在越来越多地承担应尽的国际责任和义务。

——2015年3月15日李克强总理答记者问

(4)为了“把自己的事办好”,十一届三中全会后,我国农村改革的主要内容是什么?有何意义?

材料五

----数据源自钱胜《上海浦东经济发展的20年:成就、经验与未来》

(5)读图分析,请用一句话概括浦东新区20年经济发展状况。浦东新区作为扩大开放的窗口发挥了什么积极作用?

材料六 大国兴衰的过程,实际上也就是其综合国力上升或下降的过程。……民族复兴与和平崛起是当今中国的奋斗目标。

----刘金源《综合国力与大国崛起》

(6)综合上述材料,为提升综合国力,你认为我国可以从哪些方面继续努力?

材料一:《世载堂杂忆》记载:“北王问东王曰:‘闻兄有不臣之心,自称万岁。’东王闻言,积威凌北王,北王即抽刀屠东王之腹。”

材料二:“李鸿章因为洋务,被天下的读书人唾骂,也因为洋务,被天下的世俗功利之人崇拜,而我之所以推崇他,责备他、惋惜他,也是因为洋务……李鸿章出生以来,实为中国与世界发生密切关系的时代,也是中国与世界各国交流艰难的时代。”

——梁启超《李鸿章传》

材料三:假使我们是甲午到戊戌那个时代的人,眼看见我们的国家被小小的日本打败了,打败了以后又要割地赔款,我们还不激昂慷慨想要救国吗?……戊戌春季的瓜分更刺激了变法派和光绪帝……。

(1)材料一的“东王闻言,积威凌北王,北王即抽刀屠东王之腹。”是指哪件事情?该事件对整场运动产生了什么影响?

(2)材料二的“洋务”口号是什么?结合材料和所学知识,想想梁启超对李鸿章“推崇”的原因是什么?

(3)材料三的“变法”具体指什么?并概括该变法的背景。

材料一 道光、咸丰年间的人没有领受军事失败的教训。战后与战前完全一样,麻木不仁,妄自尊大,直到咸丰末年,英法联军进攻了北京。然后有少数人觉悟了,知道非学西洋不可。

——摘自蒋廷黻《中国近代史》

(1)材料中“少数人觉悟”指哪一运动?此时觉悟的“少数人”为哪一派别?说说该运动的历史位?

材料二 机器制造一事,为今日御侮之资,自强之本。

——李鸿章

(2)依据材料二,说说这场运动提出了什么口号?其根本目的是什么?为此采用了什么措施?举1例著名的工业企业。

材料三 在近代中国变革的道路上,19世纪最后几年的时代象征是康有为。从1898年6月到9月。大清皇帝按维新派意图发布了一系列变法法令。

(3)维新派的代表人物还有哪些?(举2例)他们的这次探索活动被称为什么?这次探索有什么积极作用?

(4)材料一、二与材料三在近代化探索道路上有什么不同?

材料一:陈旭麓先生提出,洋务运动“迈出了中国近代化的第一步”。

材料二:“窃闻东西各国之强皆以立宪法开国会之故。国会者,君与民共议一国之政法也。立行宪法,大开国会议以庶政与国民共之,则中国之治强计日可待也。”

——康有为《请定立宪开国会折》

材料三:在辞去临时大总统时,孙中山认为,三民主义中的两个主义已经实现,接下来……最切实的举措,就是发展实业,改善民生。

材料四:1915年,陈独秀在《敬告青年》一文中说:“国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重。”1918年至1919年元旦,李大钊先后发表《我的马克思主义观》《布尔什维主义的胜利》《新纪元》等文章,开始向国人系统介绍马克思主义的理论,并预言“试看将来的环球,必是赤旗的世界”。

(1)根据材料一结合所学知识,指出洋务运动“迈出了中国近代化的第一步”的主要表现。

(2)根据材料二,概括康有为的主张。

(3)根据材料三结合所学知识,分析材料中的“两个主义”是指什么?为何当时孙中山认为“三民主义中的两个主义已经实现”了?

(4)根据材料四结合所学知识,指出1918年后,新文化运动的发展有了什么新的变化?

(5)以上四则材料都体现了中国近代社会的一个重要发展历程,请你为此历程做一个主题归纳。

材料一:

材料二:洋务运动造成一种假象……似乎“中学为体,西学为用”的洋务运动也能救中国……但甲午战争的失败,使一切都破灭了……这次战争的意义就在于激发了全民族的觉醒,一种要求改革和进步的觉醒、富强意识的觉醒、爱国主义和自救的觉醒。

——戴逸《中日甲午战争的影响和意义》

材料三:鸦片战争以来,中国人民和仁人志士进行了一系列挽救国家危亡的斗争……19世纪末20世纪初,改良派和革命派发起的政治运动都归于失败,中国的半殖民地半封建社会没有改变,救国的任务历史性地落到了先进生产力的代表中国工人阶级的身上。

——曲青山《中国共产党百年辉煌》

(1)根据材料一,写出四个历史人物向西方学习的相关主张。

(2)根据材料二并结合所学知识,说说“使一切都破灭了”的原因。

(3)材料三中作者认为它们“归于失败”的理由是什么?结合所学知识,谈谈你对近代化探索的认识。

【思想探索】

材料一:

| 在五四运动以后马克思主义的传播中,李大钊起了主要作用。中国共产党成立后,党和团的机关报在马克思主义的传播过程中发挥了主要作用。建党初期,党和团的机关报始终坚持无产阶级革命立场……这一时期的刊物在议论文的基础上,创造性地运用了随笔、小说、诗歌、笑话等多种形式。此外,这些刊物还特别讲究用群众身边发生的事实说话,对其进行马克思主义的分析。 ——摘编自马雅成《中共建党初期的马克思主义传播分析——基于大众传媒的视角》 |

【理论创新】

材料二:

| 一九四五年四月二十三日下午五时,中国共产党第七次全国代表大会,在延安杨家岭中央大礼堂正式开幕了。我第一次出席这样庄严、隆重的大会。毛泽东同志致开幕词。……在“七大”会议上,还听了朱德等同志的发言,深受教益,并感到全党思想统一,认识一致,团结坚强,因而对中国革命的任务更明确,胜利的信念更加坚定。 ——摘编自吕正操《吕正操回忆录》 |

【继承发展】

材料三:

| 什么是社会主义,怎样建设社会主义,是邓小平同志在领导改革开放和现代化建设这一新的革命过程中,不断提出和反复思考的首要的基本的理论问题。……把社会主义基本制度与市场经济结合起来……是中国共产党的一个伟大创举,是中国共产党人对马克思主义的重大发展,也是社会主义发展史上的重大突破。 ——摘编自《中国共产党简史》 |

【中国特色】

材料四:我们要坚持用马克思主义观察时代、解读时代、引领时代,用鲜活丰富的当代中国实践来推动马克思主义发展……坚持在改革中守正出新、不断超越自己,在开放中博采众长、不断完善自己,不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识,不断开辟当代中国马克思主义、21世纪马克思主义新境界!

——习近平

(4)根据材料四并结合所学知识,列举两例21世纪“当代中国马克思主义”的理论成果。请用一句话为本次探究活动拟定一个主题名称。(要求:主题鲜明、语言凝练)

材料一:

材料二 但不管怎样,华盛顿并沿有顺应当时的潮流,为世上多添一顶王冠。然而世界却将因多了一位总统,而使王冠从此暗淡无光甚至难以戴稳。

——陈森《华盛顿——美国的开国元勋》

“一栋裂开的房子是站立不住的。我相信这个政府不能永远维持半奴隶和半自由的状态。我不期望联邦解散,我不期望房子崩塌,但我的确希望它停止分裂。”

——1858年6月林肯

材料三 两次科技革命摘录

请回答:

问题一:请列举材料一中图一和图二的人物影响“人心改变”的两个历中事件。他们的涉及的重大历史事件共同点是什么?

问题二:应如何理解材料二中“世界却将因多了一位总统,而使王冠从此暗淡无光甚至难以戴稳”这句话?美国采取了怎样的原则管理国家﹖造成“房子裂开”的根本原因是什么﹖美国是如何解决“房子裂开”的问题?你认为在当时政治制度的改变趋势是什么?

问题三:根据材料三及所学知识,两次工业革命主要的动力来源分别是什么﹖根据材料三及所学知识分析两次科技革命的共同影响?