材料一 15世纪初中国放弃了因长江之利而对航海开放的南京,却定鼎北京,作为一个经济世界,庞大的中国无可挽回地完成了中心的转移.在某种意义上,它背离了应用大海之便开展经济和扩展影响的方针……不管这一选择出于有意或许无意,它一定具有决定性作用。正是这个时分,中国在抢夺世界权杖的竞赛中输了一局。

——摘自【法】费尔南·布罗代尔《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》

材料二 都城的选址在整个国家宏观视角下,既是地理选择,也是政治选择,而将所有选择原则归结到一点,就是保证长治久安。长治久安的内涵不仅在政治上号令全国、文化上拥有根基、经济上保障供给、军事上实现自保,均在其中。

——摘自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

(1)据材料一,分析作者认为明朝迁都北京对中国所产生的影响。结合所学知识,指出作者得出这样的结论是基于当时怎样的世界历史背景?

(2)据材料二,概括影响中国古代都城变迁的因素。

相似题推荐

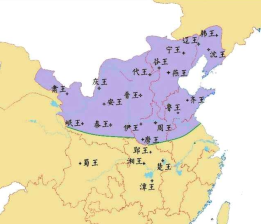

材料一:“去虏之近,制虏之便,莫有如今日者也”,蒙古因素既是明朝迁都北京的真正意图,又是明朝迁都北京所面临的最大问题。定都北京之后,明朝的使命便是以北京为政治中心,将南方的经济重心与北方的政治和军事活动有机结合起来,全力构建新的“华夷秩序”,真正实现中国的“南北一体化”。

——摘编自田澍《明朝迁都北京与多民族国家治理》

材料二:在发展文化事业方面,明成祖采取了繁荣文化事业的政策。他尊儒纳士,兼用杂流,咏歌写赋…尤其令人称道的是,明成祖组织文人编纂了多种图书,其中最著名的是《永乐大典》。这是我国自古以来最大的一部类书,由3000文士历时5年编成,保存了我国15世纪以前大量的文化典籍。它不仅是我国的文化宝库中的珍品,而且在世界文化史上也享有崇高的地位。

——摘编自侯书森《权力史鉴》

材料三:汉唐是明成祖心目中的盛世。在他看来,“万邦无不归顺者,圣人之统也”。正如汉有“张骞凿空”一样,他派郑和数次出使西洋,正是为了实现他“帝王居中,抚驭万国”的雄心。明成祖命郑和“往东南诸国赏赐宣谕”,借以“敦睦邦交”。

——摘编自晁中辰《明朝对外交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,请从军事、经济角度分析明朝迁都北京后面临的问题,并归纳迁都对中华民族的意义。

(2)根据材料二,归纳明成祖繁荣文化事业的措施,并概括《永乐大典》的意义

(3)根据材料三并结合所学知识,指出郑和下西洋的政治目的,并分析其条件。

材料一 唐朝在边境重地设置军镇,长官称节度使,兼管营田、民政,成为集政治、经济、军事权力于一身的地方最高长官。(唐玄宗)天宝初年,中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万……

——摘自北师大版《中国历史》七年级下册

(1)依据材料一回答唐玄宗天宝初年,国家政治格局出现了怎样的局面?这种局面的发展对唐朝政局产生了什么影响?

材料二 《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

(2)依据材料二指出通判的作用。

材料三 中国地方行政区划,自秦汉以来,基本上按山川地形的自然境界建置。……元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面……

——李孔怀《中国古代行政制度史》

(3)材料三反映了元朝地方行政制度怎样的创新?依据材料分析其意图。

材料四 读下列两幅图片

图一 图二

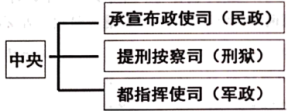

(4)依据材料四两幅图片材料指出朱元璋在地方上采取的两项措施。这两项措施体现出的突出特点是什么?

(5)宋代及以后的诸王朝再也没有出现问题(1)的局面,综合上述问题的回答,你认为其主要原因是什么?

材料一 秦始皇接受李斯的建议,把全国分成三十六郡,以后又陆续增设至四十余郡,在郡下设县。这些郡县完全由中央和皇帝控制,是中央政府管辖下的地方行政单位。秦制以铜虎符发兵,虎符剖半,右半由皇帝掌握,左半在领兵者手中,左右合符,才能调动军队。这是保证兵权在皇帝手中的重要制度。秦始皇统一六国以后,以秦律为基础,参照六国律,制定了全境通行的法律。

——选自《秦汉史》

材料二 15世纪初中国放弃了因长江之利而对航海开放的南京,却定鼎北京,作为一个经济世界,庞大的中国无可挽回地完成了中心的转移。在某种意义上,它背离了应用大海之便开展经济和扩展影响的方针……不管这一选择出于有意或许无意,它一定具有决定性作用。正是这个时分,中国在抢夺世界权杖的竞赛中输了一局。

——摘自[法]费尔南·布罗代尔《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》

材料三 中华文明的特点是统一和连续……曾有许多游牧部族侵入中国,甚至还取某些王朝而代之:但是,不是中国人被迫接受入侵者的语言、习俗或畜牧经济,相反,是入侵者总是被迅速、完全地中国化。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,概括秦朝巩固统一的措施。结合所学分析,西汉采取了哪一军事举措巩固了西北边疆?

(2)材料二中“定鼎北京”的是谁?根据材料二分析作者认为明朝迁都北京对中国所产生的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,请以清朝为例说明“入侵者总是被完全地中国化”。

材料一

材料二英国的制造业体系和在这一体系下创建大城镇的惊人速度都是世界历史上前所未有的。

——1832年11月17日《曼彻斯特卫报》

材料三 世界工业平衡变化(1860-1900年)

| 时间 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 |

| 1860年 | 英国 | 法国 | 美国 | 德国 |

| 1880年 | 美国 | 英国 | 德国 | 法国 |

| 1900年 | 美国 | 德国 | 英国 | 法国 |

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四 世界经济的大海,你要还是不要,都在那儿,是回避不了的。想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流,让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流,是不可能的,也是不符合历史潮流的。

——《人民日报评论:经济全球化是不可逆转的历史大势》

请回答:

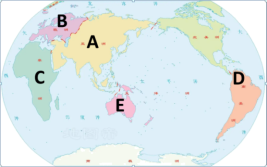

(1)明朝引进了玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等农作物,结合所学知识,指出这些农作物来自材料一地图中哪一地区?(写出序号)这些农作物的传播反映了哪一历史事件?

(2)依据材料二并结合所学知识,指出英国“惊人速度”的原因,并写出这一时期促进各大洲经济交流的一项新式交通工具。

(3)依据材料三并结合所学知识,指出美国在世界工业生产中排名变化的最主要原因是什么?

(4)依据材料四并结合所学知识,当今世界经济发展趋势有何阻碍因素?综上所述,中国在当前世界经济形势下应如何寻求长期稳定发展?

【世界由孤立走向整体】

材料一 新航路开辟示意图

【西方开始主导世界】

材料二 资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了……它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式;它迫使它们在自己那里推行所谓的文明,即变成资产者。

——马克思、恩格斯:《共产党宣言》

【全新秩序的变革】

材料三 中国作为全球大国影响日益增长的动力仍在于其经济的快速发展。一个人口如此众多的大国,在30多年的时间里一直保持了两位数的经济增长速度,这对于世界来说是前所未有的。也正是因此,全球秩序得以快速的变革。

——(英)马丁·雅克:《大国雄心》

(1)材料一中发现新大陆的是航线____(填字母)。结合所学知识,简析新航路开辟是如何有助于世界由孤立走向整体的。(2)根据材料二,指出资产阶级把一切民族都卷到文明中来的条件。结合所学知识分析其对中国的影响。

(3)材料三认为中国取得全球影响力的主要动力是什么?结合所学知识,概述中国为推动全球秩序变革所采取的措施。

(4)通过探究,你对中国在国际大变局中的命运变迁有何认识?

材料一 动力的革命解放了人的手,运输的革命又使人类远距离的生产与销售成为可能,这便是在___国兴起的广泛而深刻的工业革命。正是这场工业革命,使其由乡村的经济体制转变为工业城市为主体的经济体制,即开始从农业社会向工业社会过渡。

材料二 1500年左右,它(大西洋)一变而成一座桥梁,一个启程之地,其巨大的影响波及各方,一般看来这一变化对欧洲人是有利的,但对其他地方(美洲、非洲等)的人则意味着灾难。

——现代世界史

材料三 他向葡萄牙王国提出航海计划,未被采纳,转而效力西班牙,1519年,他率领265名船员开始远航,1522年船队完成了环球航行。

(1)横线处是哪个国家?请列举工业革命中“动力的革命”和“运输的革命”成就各一例。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出什么事件把大西洋变为一座桥梁?发现美洲的人是谁?

(3)材料三中的“他”是谁?

(4)结合材料二、材料三,说说这一伟大事件的历史意义。