材料一 孔子是儒家学派的创始人,名丘,字仲尼,出身于春秋后期鲁国没落贵族家庭,孔子提出“仁者爱人”,“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”。又说仁是“己所不欲,勿施于人”、孔子在政治上推崇西周的制度,主张以德治国,统治者要爱惜民力,“为政以德”。

材料二 秦始皇根据李斯的建议,当时只有《秦记》和博士官所藏《诗》、《书》、百家语以及医药、卜筮、种植之书可以保存,其余的各种书籍,特别是诸侯国的史籍和儒家一些著作,均下令焚烧。后又将提出非议的460多个儒生和方士全部活埋。史称“焚书坑儒”。

材料三 汉武帝采纳董仲舒的建议,把儒家学说立为正统思想;同时他重视教育,在长安兴办太学,在郡兴立地方学校。

材料四 ……现代国家固然需要强调依法治国,但也要强调以德治国。法治与德治必须结合,法可厚德,德可固法……只有大力加强思想道德建设和精神文明建设,坚持德治和法治统一、自律和他律并重,社会才能稳定有序。

——《中国传统德治思想的现代选择》

(1)根据材料一、说一说孔子的政治主张是什么?(2)材料二史实反映了秦始皇统治的特点是什么?“焚书坑儒”产生了怎样的影响?

(3)材料二和材料三反映出秦始皇和汉武帝对待儒家思想的不同态度,但其目的相同,他们的目的是什么?

(4)根据材料四、请问现代社会治国的方略是什么?我们应该怎样对待中国传统思想文化?

相似题推荐

材料一 先秦时期,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;法家思想中的治国方略塑造了中华法系。

——摘编自《从优秀传统文化中汲取实现中国梦的精神力量》

(1)参照示例,依据材料一在儒家和法家中任选一个观点用所学史实加以印证。

学派 | 观点 | 史实 |

| 示例:道家 | 道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础 | “道”是天地万物的来源,包含了朴素的辩证法思想 |

材料二 贾思勰在某农书中系统地总结了秦汉以来我国黄河流域的农业科学技术知识,为后世的农学著作提供了可以遵循的依据。该书不仅是我国宝贵的文化遗产,也是世界古代自然科学史上的一颗明珠。下图为内容节选。

卷一 地势有良薄,良田宜种晚,薄田宜种早。……顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。

卷二 选地,欲近上流……水清则稻美也。三月种者,为上时;四月下旬为中时:中旬为下时。

(2)材料二出自贾思勰的哪部著作?体现了作者怎样的观点?

材料三 西晋覆灭后,晋元帝逃往江南,在江左重建了东晋王朝。长江天堑,是一个限制南北的天然屏障,使中原战火不能直接延烧到江南。这时江南虽然还是一个经济落后区域,但永嘉之乱的后果“洛京倾覆,中州士女避乱江左每十六七、幽、雾、青、并、兖五州及徐州之淮北流人相帅过江淮,帝并侨立郡县以司牧之”。这对江南经济的开发起了直接的促进作用。

——摘编自《中国经济史论》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括这一时期江南经济得以开发的原因

材料一 “公元前2世纪,孔子学说被宣布为帝国的官方教义,其经典著作成为学者和政治家的主要研究对象。直到2000多年后,也就是1911年满族王朝覆灭为止,孔子学说一直在中国居统治地位。”

——摘自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 “1620年,英国哲学家弗兰西斯·培根写道:这些发明(美索不达米亚的车轮、轱辘和滑轮,埃及的握杆和曲柄等)远不如三大发明那么显著……它们是:印刷术、火药和磁铁(指南针)。因为这三大发明首先在文学方面,其次在战争方面,第三在航海方面,改变了整个世界许多事物的面貌和状态。”

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料中的“孔子学说”指什么?促使”孔子学说”成为帝国官方教义的政策措施是什么?

(2)根据材料二,概括印刷术、火药和磁铁分别在文学、战争、航海方面是如何改变整个世界面貌和状态的?

材料一 中国传统文化影响深远。“仁者爱人”“己所不欲勿施于人”“兼爱”(互爱互利)“非攻”(反对不义战争)“尚赞”(选贤举能)等思想至今仍然在一定程度上影响着人们的思想、行为。

材料二 凡诸子百家,…蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,联合诸侯。

——班固《汉书艺文志》

材料三 其实佛教是一个极广泛的称呼,也可以说是印度带来的文化,渗透到中国的思想,文学,美术,建筑,科技和民俗各方面的一个概称。它一方面需要与中国固有的信仰不发生根本的冲突,才能两者相折衷的互相融合。另一方面则是在这条件下,它也就无孔不入。

——倪端《历史的主角黄仁宇的大历史观》

(1)材料一中“兼爱”“非攻”是春秋战国时期哪个学派的观点?“仁者爱人”又是哪一学派的观点且体现了这一学派的什么思想实质?

(2)材料二中,你认为描述的是什么历史事件?这一事件有哪些影响?

(3)材料三中,你知道佛教是在什么时候“渗透到中国的”?请你举一例说明在中国是怎样“它也就无孔不入的”?

材料一 春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多地满足新兴地主阶级的发展需求,他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位,呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生和发展。

——《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

(1)根据材料一,概括百家争鸣产生的历史背景(不得照抄材料原文)。结合所学知识指出战国时期法家代表人物的主要思想,并说明其思想对以后哪个朝代最先确立中央集权制度产生了重要影响?

材料二 自14世纪上半叶发源于意大利的文艺复兴运动,标志着一个新的精神时代的到来。持续近300年的文艺复兴在各个领域都取得了一系列辉煌成就……提倡以“人”为中心,反对以“神”为中心,以“人性”反对“神性”,以“人权”反对“神权”,将欧洲从中世纪(指封建社会)的昏睡中唤醒过来。

——《世界通史教程》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出这个“新的精神时代”的思潮是什么?说出文艺复兴在“将欧洲从中世纪的昏睡中唤醒过来”中所作出的历史贡献。列举文艺复兴时期在文学、艺术领域取得巨大成就的代表人物各一位。

材料三 陈独秀等知识精英,以1915年创办的《新青年》为舞台,针对当时中国的现状,高举两面大旗,进行启蒙宣传,反对一切旧文化,由此掀起了一场在中国历史上影响深远、被称之为的“新文化运动”。

——人教网·历史

(3)根据材料是按并结合所学知识,说明“两面大旗”是指什么?列举两位新文化运动的代表人物(不包括材料中涉及的 人物)。

(4)结合上述三则材料,谈谈你对人类历史上思想解放运动所起作用的认识。

材料一 距今约六七千年前,居住在长江流域和黄河流域的原始居民,已经普遍使用磨制石器。那时候人们已经懂得种植水稻、粟和蔬菜,饲养家畜和家禽,有稳定的食物来源,人们再也不必像过去那样四处奔波,开始了定居或半定居生活。

材料二 青铜是古代劳动人民有意识地将铜与锡或铅配合而熔铸成的合金。因为以铜为主,颜色呈青,故名青铜。青铜作为合金,熔点较纯铜低,是古人容易控制的。就硬度来说,青铜比纯铜高,古人可以根据器类对硬度的不同要求,适当地调整铜锡比例,造出各种供使用的器物。熔化的青铜流动性好,浇铸时无孔不入,在冷凝时体积略有增大,凝时满范,气孔少,容易得出锋利的刃口。而且,青铜具有化学的稳定性,不易生锈。

材料三 “富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

材料四

(1)请分别指出材料一中黄河流域和长江流域居民所建造的房屋和制作的陶器(写出图片名称即可)。

黄河流域:____长江流域:____

(2)根据材料二,你认为青铜器与原始社会的工具如石器、木器、骨器相比,有哪些优点?

(3)材料三体现了谁的道德观念?他是哪个学派的代表人物?他有哪些思想主张?

(4)请指出材料四秦朝为了巩固统一所采取的政治制度的名称。为了加强对地方的控制,秦朝采取了什么措施?

材料一:春秋战国时期是哲人辈出的时代,又是中国古代文化思想兴盛和发展的重要时期。国家靠什么治理,需要建立怎样的社会秩序,人的本性是什么……围绕这些问题,诸子各派纷纷亮出自己的观点,各抒己见,争鸣辩论,为后世留下了一座极为丰富珍贵的思想宝库。

——《中国历史》

(1)根据材料一,指出“百家争鸣”各学派争论的共同问题。

材料二:因抱改革天下之宏愿,故政治活动之外更注意于教育,开中国史上民间自由讲学之第一声。

——钱穆《国史大纲》

(2)材料二中的人物是谁?他“开中国史上民间自由讲学之第一声”的具体行动和影响是什么?

材料三:

(3)材料三图中的人物是战国时期各学派的创始人或代表人物。在治理国家方面,孟子、庄子和韩非子的主张分别是什么?

材料四:思想是社会变革的先声,文化是引领时代前进的旗帜。党的十八大报告鲜明地提出了“扎实推进社会主义文化强国建设”的战略目标。2017年5月15日,“一带一路”高峰论坛文艺晚会的开场舞《千年之约》将多种古老艺术呈现在世人面前,也把观众带回到了千年前那个见证丝绸之路畅通繁荣的地方。

(4)综上所述,我们应该如何正确对待中国传统文化?

材料一 孔子名丘,春秋时期鲁国人。儒家学派的创始人,提出“以礼治国”的政治主张。孔子思想以“仁”和“礼”为核心。

材料二 为了加强思想控制,秦始皇下令除朝廷外民间只许收藏秦史、医药、占卜、种树的书,其他的书籍一律销毁。秦始皇还把指责他的儒生和方士活埋。

材料三 汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。重视教育,在中央兴办太学,在地方兴办国学。

材料四 ……现代国家固然需要强调依法治国,但也要强调以德治国。法治与德治必须结合。法可厚德,德可固法…..只有大力加强思想道德建设和精神文明建设,坚持德治和法治统一,自律和他律并重,社会才能稳定有序。

请回答:

(1)根据材料一指出孔子的思想主张是什么?

(2)根据材料二指出这是反映的什么历史事件?

(3)根据材料二和材料三指出儒家学说受到了怎样不同的待遇?

(4)根据材料四,指出我们现在治国的策略是什么?

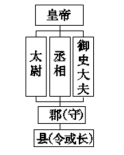

(1)秦始皇、汉武帝采取了一系列巩固大一统的措施,成就了疆域辽阔的秦汉帝国。梳理知识,完成表格。

| 项目 | 秦始皇 | 汉武帝 |

| 政治 | 中央集权制度—最高统治者称皇帝,总揽全国军政大权;中央设丞相、太尉、御史大夫;在地方,废除分封制,建立①。 | 接受主父偃建议,颁布“推恩令”;建立②制度,监视地方官吏、豪强及其子弟。 |

| 经济 | 统一货币;统一度量衡;统一车辆和道路的宽窄,修筑贯通全国的道路;开灵渠。 | 中央统一铸造五铢钱;实行盐铁官营和专卖;统一调配物资,平抑物价。 |

| 思想 | 焚书坑儒 | 接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说立为正统思想; |

| 文化 | 统一文字,以③作为通用文字颁行全国; | 在长安兴办④,以儒家的五经为主要教材,培养儒学人才。 |

| 军事 | 北击匈奴,修长城。 | 派卫青、霍去病主动出击匈奴 |

(2)完成上面的表格后,小华同学说:“秦始皇是‘焚书坑儒’,而汉武帝则是‘罢黜百家,独尊儒术’,这两个皇帝的措施是相反的,所以目的也是相反的。”你觉得他的观点正确吗?为什么?

(3)请你说说人们为什么总把“秦皇汉武”相提并论?

材料一:有人把春秋战国各种思想描述为“归服自然的隐士派”。“中央集权的法制派”,“拥有无限同情心与爱心的礼仪派”。

材料二:为了加强思想控制。秦始皇下令除朝廷外民间只许收藏秦史、医药、占卜、种树的书。其他的书籍一律销毁。秦始皇还把指责他的儒生和方士活埋。

——岳麓版《中国历史》七年级上册

材料三:汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。重视教育,在中央兴办太学,在地方兴办国学。

——川教版《中国历史》七年级上册

材料四:对历史文化特别是先人传承下来的价值理念和道德规范,要坚持古为今用、推陈出新,有鉴别地加以对待,有扬弃地予以继承,努力用中华民族创造的一切精神财富来以文化人、以文育人,

——2014年2月24日,习近平同志讲话

(1)材料一描述的是春秋战国“百家争鸣”中哪些思想派别?

(2)材料二反映了什么史实?这一史实产生了怎样的影响?秦朝统治体现了哪一思想派别的主张?

(3)材料三这一措施的影响是什么?材料二和材料三反映出秦始皇和汉武帝对待儒家思想的不同态度,但其目的相同,他们的目的是什么?

(4)根据材料四概括,我们应该怎样对待中国传统思想文化?

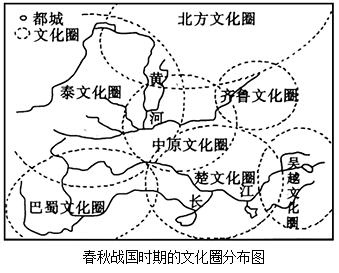

材料一:春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达,楚地道学与词赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛……

——摘自邹逸麟《中国历史地理概述》

材料二:秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的制裁;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄引诱。结果,始皇失败了,武帝成功了。

——顾颉刚《秦汉的方士与儒生》

请回答:

(1)材料一反映了春秋战国时期在思想学术领域出现了怎样的局面?试结合所学知识分析出现这一局面的原因。

(2)材料二中秦始皇“不要人民读书”和汉武帝“要人民只读一种书”分别指什么历史事件?

(3)结合以上材料和所学知识分析,从战国到秦汉我国思想领域出现了怎样的发展趋势?

材料一

图A 秦始皇像 图B 汉武帝像

材料二

汉武帝在开发利源方面花样百出,但是最重要的,还是新经济政策的实施,包括国营贸易事业的经营……新货币的发行以及盐、铁、酒的专利等,这套新经济政策的设计者是桑弘羊、孔仅等。 ——摘编自傅乐成《中国通史》 |

材料三 秦始皇为禁锢人们的思想言论,下令烧毁民间收藏的诸子百家书籍,仅留下秦国的史书及医药、种植、占卜之类的书籍。他又将提出非议的460多个儒生和方士全部活埋。史称“焚书坑儒”……汉武帝接受董仲舒的建议,设五经博士,后又将不治五经的太常博士(官职名)一律罢黜;还建立太学,以五经为教材,培养统治阶级所需的人才。

——摘编自统编版《中国历史》七年级上册

(1)材料一中图A人物带领秦国先后攻灭六国,于公元前

(2)材料二中图所示的是秦朝在全国流通的统一货币,请写出它的名称。依据文字材料,结合所学知识,概括“新经济政策”的主要内容。

(3)依据材料三,结合所学知识,概括秦始皇和汉武帝对待儒家的不同态度。并指出汉武帝对待儒家的这一态度对儒学的影响。

材料一 春秋战国时期是一个大变革的时代,各种思想相互激荡,是中华文化圈的集中创制时期,其主流文化对后世产生了深远的影响。

——摘编自冯天瑜《中国文化史》

材料二 汉武帝时代将儒学作为意识形态的主导,这一变革肯定了“以教为本”,否定了“以法为本”,强调文化教育是“为政之首”,有着不宜忽视的积极意义。

——摘编自张岂之主编《中国历史新编》

材料三 儒家在人生价值实现的过程中始终以修身、内省来完善自我人格,作为社会实践的原动力,为士子确立了一套完整的入世途径:“修身、齐家、治国、平天下”,并且规定了儒士的社会责任与命运。人格的独立意识在中国文化发展的进程中,不自觉地衍化为一种文化精神。

——摘编自赵维国《论儒家文化对中国人文精神的贡献》

(1)据材料一并结合所学,指出春秋战国时期在思想文化领域出现了什么局面?分析该时期中华文化圈分布特点及“集中创制”的物质条件。(2)据材料二并结合所学,指出“这一变革”与汉武帝推行的什么政策有关?并概括其带来的积极意义。

(3)据材料三、分析儒家文化中人文精神的价值。