材料一 战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,推动社会结构发生了重大变化,新兴地主阶级的势力增强,昔日以等级分封制为相对封闭的小型社会逐渐演变为大型复杂的社会,这要求建立更加严密的管理体制。在这样的背景下,各国纷纷进行变法,最终各自建立起君主集权的官僚政治形态,为以后大一统专制帝国的出现,奠定了制度上的基础。

——张帆《中国古代简史》

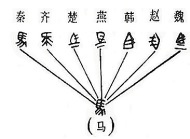

(1)根据材料一并结合所学知识,将下面的示意图补充完整。

材料二 ……敢私铸铁器煮盐者,钛(钳)左趾,没入其器物。郡不出铁者,置小铁官,便属在所县。

(2)据材料二归纳秦始皇与汉武帝在经济上巩固统一的措施。

材料三 由于对中国丝绸的刚需以及中国保持对外交流和交往的需求,丝路沿线大国把欧亚大陆东西两边早已建立起来的成熟交通网络,连接成一个有官方提供军事保护和后勤支撑的网络。通过这个有主干和支流的网络,欧亚大陆东西方的人员、信息和物资得以顺畅交流。

——《文明的交流互鉴从未停止》

(3)根据材料二和所学知识,分析“交通网络”起到了怎样的作用?

相似题推荐

材料一 随着周王室对诸侯国控制力的下降,各国之间时有战争爆发,这些战争导致了国家的兼并。一些无情的统治者废除了他们的贵族制度,逐渐创造出一个官僚体系,管理民生和军事的官员忠于国君并从国君那里直接获得任命。具有管理国家和作战能力的人因其才能而非出身得到地位的上升。

——摘编自马立博《中国环境史:从史前到现代》

(1)上面是一位同学设计的商鞅变法知识结构图,请帮助他(她)完成。

填写说明:材料一是对战国时期变法特点的概括说明。方框B应填写商鞅变法符合这一特点的措施。

(2)观察地图,完成下列各题。

①图中方框 A 表示秦朝都城,它的名称是______。

②根据地图所示,秦朝东北部的郡是________郡。郡级驻所位于今天广东省的是________郡。

材料二 莫高窟第 323 窟开凿于初唐时期

张骞出使拜别图(莫高窟第 323 窟)

(约 7 世纪),窟壁绘有张骞出使西域图。该图讲述的故事是汉朝军队击败匈奴,获得两尊金人, 却不知道这是什么神, 汉武帝派张骞出使西域, 寻访金人的来历。佛教徒认为张骞到西域后,发现两尊金人就是佛像,这是佛教传入中原的开始。

——摘编自沙武田《角色转换与历史记忆——莫高窟第 323 窟张骞出使西域图的艺术史意义》

材料三 元狩二年(公元前 121 年)“汉朝派骠骑将军霍去病率领一万骑兵走出陇西……打败休屠王,获得了祭天金人。”

——司马迁《史记·匈奴列传》(译文)

(3)莫高窟张骞出使西域图讲述的故事,有的内容符合史实,也有的不符合。依据材料三和所学知识,选取符合及不符合的部分各举一例。(不符合史实的要求说明判断理由)

(4)下列图片选自连环画《三国演义》。

图 2 中发生了什么事情,致使出现图 3 曹操无力南下的局面?

材料一 战国时期兼并战争日益剧烈,各国为了富国强兵,纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。变法运动成为战国时期的一股潮流,各国通过变法,推动了社会转型。其中,秦国的商鞅变法效果最为显著……商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

——选自《中外历史纲要》

材料二 公元前350年,商鞅以孝公迁都至咸阳为契机,将原本分散的小乡、邑等自然聚落编制在一起,设立县,由国君派出官吏进行管理,职位不世袭。这种县制的推行,把分散的权力汇聚到国君手中。

——选自《中国通史》

材料三 魏主下诏:“魏之先(祖先)出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏……宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之。”

——摘编自司马光《资治通鉴》

材料四 孝文帝的南迁并不仅仅是首都的迁移,而是以迁移首都为手段、契机,进行了一场自觉地融入汉族的重大改革。尽管孝文帝33岁过早离世,但他的改革措施再也没有逆转,中国历史上掌握了政权的非华夏民族统治者最主动、最彻底的汉化,终于实现了。我们纪念华夏族的祖先,也应该纪念包括鲜卑族在内的各民族的祖先,不应忘记像孝文帝这样为中华民族的形成和壮大作出了巨大贡献的伟人。

——葛剑雄《不变与万变》

(1)根据材料一写出战国时期各诸侯国通过哪一种方式推动了社会转型。并写出商鞅变法的特点。(2)根据材料二回答,秦国的权力发生了怎样的变化?

(3)材料三反映了魏主的哪一项改革措施?

(4)根据材料四,概括“不应忘记孝文帝”的主要原因。

(5)结合材料和所学知识从以下两个观点中选择一个加以论述。(要求:史论结合,条理清楚)

观点一:商鞅变法使秦国富强起来。

观点二:改革推动社会发展。

材料一 行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

——《史记·商君列传》

材料二 明治维新不是由于社会内在的成熟而引起的革命,而是由于外部压力所产生的立足于民族主义的“文化革命”。一位被恢复权力的年轻天皇的诏书被用来加强服装、发型的变化以及法律的变化;在这些变化中,新的学校制度的创立,新银行、新工厂的建立,与一支近代军队、一部宪法和一个新的政治秩序的建立并进,都是革命的目的。

——摘编自[美]弗兰克·吉布尼《明治:一次文化革命》

材料三 正是苏联社会主义计划经济模式为罗斯福“新政”提供了参照系。借鉴其成功经验,资本主义起死回生。1933年3月4日罗斯福就职,实施“新政”,“新政”是一场拯救资本主义制度的改革,是20世纪资本主义发展历程中的重大事件,帮助美国及西方资本主义制度渡过了空前大灾难。

——摘编自孔根红《危机与变革、前途与命运》

材料四 1978年以来,中国改革开放30年取得的辉煌成就,奏响了中华民族伟大复兴的序曲。“中国模式”的成功,带来了中国的发展,使世界重新认识了中国。

——美国《时代周刊》

(1)材料一记载的是中国历史上哪次改革?这次改革对该国历史起到了什么作用?(2)根据材料二并结合所学知识思考,“外部压力”是指什么?这次改革具有什么意义和局限性?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析罗斯福“新政”与苏联经济模式有何相似之处?

(4)结合材料四和所学知识,请说出“中国模式”是指什么?

(5)请结合以上改革,并联系现实,谈谈你对改革的认识。

【璀璨的早期中华文明】

材料一:

图一:黄金面具 | 图二:铜扭头跪坐人像 |

【巧夺天工的古代工程】

材料二:我国古代伟大工程水利示意图

图三

【熠熠生辉的古代思想文化】

材料三:当时,……是哲人辈出的时代,又是中国古代文化思想兴盛和发展的重要时期,国家靠什么治理,需要建立怎样的社会秩序,人的本性是什么……围绕这些问题,诸子各派纷纷亮出自己的观点,各抒己见,为后世留下了一座极为丰富珍贵的思想宝库。

——《中国历史》

(1)历史文物是后人了解历史的第一手资料,前不久,三星堆考古研究又有了如图一、图二的重大发现,这些“会说话的国宝”帮助我们慢慢解开先秦时代的面纱,请根据所学知识,再另外列举两件我国青铜时代的青铜器皿代表作。

(2)仔细观察材料二图三示意图,说出这项水利工程的名称;秦朝为了便利水路交通,又开凿了另一水利工程是?

(3)材料三中所叙述的“当时”,是指历史上哪一重要时期?

(4)根据材料三结合所学知识,举一例“当时的哲人”及其思想主张,简述这一历史时期对后世的深远影响。

民族团结,民心所向,国家统一,大势所趋。

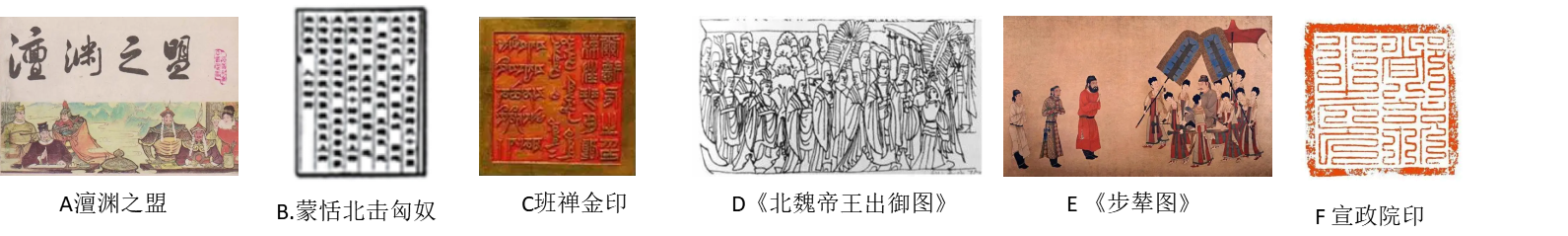

(1)将上述图片中所反映的历史内容,按时代顺序排列。

(2)结合以上六幅图,归纳我国古代推动民族交融的不同方式。

材料一:

唐胡人俑

材料二:

唐蕃会盟碑及碑文

材料三:

连环画《文成公主入藏》

材料四:“外甥是先皇帝的舅宿亲,又蒙降金城公主,遂和同为一家,天下百姓,普皆安乐。”

——摘自吐蕃赞普写给唐中宗的奏章

(3)以“唐朝汉藏友好交往”为题进行研究,以上四则材料你将优先选择哪两则?分别说明理由。

材料一:

图一 |  图二 |

材料二:“今师异道,人异论,百家殊(异)方,指意不同”,人君就无法维持统一。“诸不在六艺(六经)之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——董仲舒

请回答:

(1)材料一中的图一为秦统一货币图,秦始皇规定在全国统一使用的货币是什么?图二为秦统一文字图,秦始皇把_____作为全国规范文字。秦始皇为加强中央集权在地方上推行了什么制度?为加强思想控制,他采取了什么措施?

(2)根据材料二,为加强思想上的大一统,董仲舒向汉武帝提出了什么建议?为加强中央集权,汉武帝在政治上采取了什么措施?)

(3)上述材料中涉及的秦始皇、汉武帝的相同点是( )

| A.都是开国皇帝 | B.都大力加强中央集权 |

| C.都把儒家学说作为正统思想 | D.都采用科举制度选拔人才 |

材料一 汉高祖把子弟分封到外地做诸侯王,目的是让他们镇守四海,拱卫天子。可是,随着时间的推移,有的诸侯王逐渐在封国内各自为政,不听天子诏令,出入公然使用天子礼仪车驾,时刻图谋举兵夺取皇位。

(1)材料一说明了什么?汉武帝采取了哪一措施解决了此问题?

材料二 五铢钱是汉武帝时开始铸造的一种标准铜币。从汉武帝到唐高祖时期,五铢钱流行了七百多年。汉武帝在各地设置盐铁官。铁官组织开矿冶炼、铸造器物及销售,控制了生产和流通的全过程。食盐官营的办法是民制、官收、官运以及官销。

(2)材料二说明汉武帝在经济上采取了哪些措施?

(3)汉武帝的这些措施起到了什么作用?

材料一:

材料二:文帝、景帝统治时期,继续“与民休息”。文帝重视农业,十三年(公元前167年)下诏全免田租;景帝元年(公元前156年)复收田租之半,即三十税一,并成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,算赋也由每年120钱减为40钱。文景时期推行“与民休息”的政策,促进了社会经济的发展。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》(上)

材料三:元鼎四年(公元前113年),汉武帝下令“悉令郡国毋铸钱”,废除了景帝以来的郡国铸币制度,规定只能由中央政府下属机构铸造货币,据《盐铁论》记载,“武帝将铸币的铜材由中央统制起来,提高铸造工艺的难度,因而基本防止了盗铸。”

——摘编自《汉武帝时期的币制改革》

(1)材料一图中A处是

(2)根据材料二并结合所学知识,概括文景时期促进社会经济发展的措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括汉武帝在经济方面采取的措施。简述这些措施的作用。

材料一:廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝。

——铜方升铭文

分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。

——《史记》

一法度衡石丈尺。

——《史记》

烧灭经书,涤除旧典,大发吏卒,兴役戍……

——《说文系传》

材料二:

武帝雄才大略,即位之初,卓然罢黜百家,令后学者有所统一。始分藩国,而子弟毕侯矣。更钱造币以赡用。征匈奴四十馀,匈奴远遁,日以削弱。 ——《古代历史史料汇编》 | 汉武帝在位54年,是中国古代统治年代比较长的帝王。……汉武帝表现出雄才大略的政治思想和政治实践,在历史上留下了深刻的印迹。在他统治期间,以汉族为主体的统一的多民族国家得到空前的巩固,汉文化的主流形态基本形成。 ——张岂之主编《中国历史•秦汉魏晋南北朝卷》 |

(2)根据材料二,概括汉武帝的执政措施及其对中国历史的重大影响。

当时帝国地跨欧亚非三洲,地中海成为它的“内湖”。境内农业、手工业和商业发展起来,海路畅通无阻,陆路纵横交错,四通八达,促进了贸易发展,也有利于信息传递和军队调动。帝国同北欧、印度与中国都有贸易择来,中国的丝绸也传入帝国。原来较落后的帝国西部,城市如雨后春笋般地建立起来。

请回答:

(1)材料中“帝国”指哪一个国家?该国第一位统治者是谁?

(2)该帝国是哪一年建立起来的?之前这个国家如何称呼?

(3)帝国初期大致相当中国的哪个朝代?两国间的贸易通道叫什么?

材料一 《汉书张骞传》载:“然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。”

——《中国历史》七年级上册

(1)材料一中的“然骞凿空”指的是什么事件?为什么说这一事件的举动是“凿空”呢?

材料二

(2)图中A处和B处分别是什么?C处为汉朝想要联合共同夹击匈奴的什么民族政权?

材料三 “一带一路”是国家主席习近平提出的战略构想,旨在借用古代“丝绸之路”的符号,沟通中国与世界。

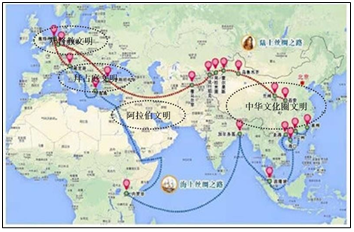

(3)丝绸之路开通于哪个朝代?结合上图,写出丝绸之路在中外交流中的作用。

材料一:

(1)我们的先辈最早开通的陆上“丝绸之路”和海上“丝绸之路”是在 ________ (中国古代朝代)。这条商路一头连着古老的中华帝国,另一端连着地中海的______________ (古代西方帝国)。

材料二:古丝绸之路兴衰与世界文明发展息息相关。明清时期,陆上丝绸之路贸易全面走向衰落。2013 年中国国家主席习近平首先提出建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议,中国积极推动“一带一路”建设的进程,“丝绸之路”获得重生。

(2)分析中国“一带一路”战略提出的时代背景。