材料一 夏商周政权统治者对其统治区域的民族施以宗法分封、德化怀柔、因俗而治、尊王夷等民族政策,有效推动了夏人、商人、周人的民族融合,到了春秋战国时期,发展成为稳定的华夏民族。…诸子百家提出的政治“大一统”主张和华夷统一的民族观,以及各诸侯国为实现统一所作的努力,为中华民族的整体形成与发展奠定了坚实的历史基础。

——摘编自韩国祥《中华民族政治“大一统”的历史发展及其价值研究》

材料二 秦之一统,不仅实现了对诸夏领域的一统,而且南平百越,北击匈奴,并南越、西南夷、西戎,建立起空前广大的统一多民族国家。(武帝)事实上是以儒家的“德治”做统一思想的工具,以儒补法,巩固“大一统”。

——贾益《从国家治理的角度思考中国历史上的“华夷”与“大一统”》

材料三 秦汉以来,地方行政区划一般是依据山川地形的自然界限或历史传统来确定,即所谓的“山河形便”。从元朝开始,行政区划主要以中央军事控制为目的,行省划分采取“犬牙交错”的原则,不惜打破自然地理界限,力求破除东西横向走势的山川险阻,从而使行省官失去了扼险而守、割据称雄的地理条件。

——摘编自李治安《元史十八讲》

(1)根据材料一,指出先秦时期中华民族形成与发展的推动因素有哪些?(2)材料二中为加强对“空前广大”国家的统治,秦朝在中央和地方分别采取了什么措施?汉武帝“以儒家的‘德治’做统一思想的工具”所采取的措施是什么?

(3)根据材料三结合所学,指出元代行省划分的原则并分析其积极意义。

相似题推荐

材料一:中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”;秦汉以后“定型为以儒学为正宗,兼纳百家、融汇释道的帝国文化”;而“在商品经济有充分发育的基础上得以繁衍的市民文化,在清中叶以前的整个中国社会都相当细弱”。

——冯天瑜、何晓明、周积明著《中华文化史》

(1)根据材料一及所学知识,列举春秋战国时期“私学文化”中“民本思潮”的表现。汉武帝实行的哪一举措开始确立了“以儒学为正宗”的帝国文化?

材料二:辛亥革命……给予孔子儒学以巨大的冲击。但是……袁世凯宣布“整饬纲纪”,恢复学校“祀孔”“读经”,颁布《祭孔告令》,声称“……唯此孔子之道,亘古常新,与天无极”……一时尊孔复辟,甚嚣尘上……因此,“儒教不革命,儒学不转轮,吾国遂无新思想、新学说,何以造新国民”?

——冯天瑜、何晓明、周积明著《中华文化史》

(2)材料二中,袁世凯“颁布《祭孔告令》”的目的是什么?为了“造新国民”,近代中国发生了什么历史事件?

材料三:屠呦呦的研发对人类的生命健康贡献突出。她的研究跟所有其他科研成果都不同,为科研人员打开了一扇崭新的窗户。

——诺贝尔生理学或医学奖评委让·安德森

(3)屠呦呦对人类的生命健康作出的“突出贡献”是什么?综合上述材料,谈谈你对中华优秀传统文化的认识。

【君民关系如舟水】

材料一 唐太宗李世民曾多次与魏征等大臣商讨治国方略。魏征在认真分析和研究了历代兴亡的原因,特别是隋王朝兴亡的经验教训后,向唐太宗提出:“君,舟也;人,水也。水能载舟,亦能覆舟。”魏征的这个说法很有效,唐太宗不仅采纳了他的意见,而且以后还经常用这句话,来勉励臣下体恤民情。

——摘编自施建中《中国古代史(下)》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐太宗等人商讨的“治国方略”,继承了春秋战国时期哪一学派的主张。结合“隋王朝兴亡的经验教训”的相关史实,对这一“治国方略”加以说明。【众人拾柴火焰高】

材料二

【众志成城事竟成】

材料三 1919年五四运动大事记(部分)

| 时间 | 事件 |

| 5月4日 | 北京三千多名学生游行示威,高喊“还我青岛”“取消二十一条”等口号 |

| 5月7日起 | 各地学生及社团纷纷响应北京学生的行动,举行游行、罢课、演讲等活动 |

| 6月5日 | 上海开始出现大规模的工人罢工、商人罢市 |

| 6月6日起 | 斗争陆续扩展到20多个省区,100多个城市的学生、工人参加了运动 |

| 6月7日 | 北洋政府释放北京被捕学生 |

| 6月28日 | 中国代表拒绝在“巴黎和约”上签字 |

——据张海鹏《中国近代史(1840-1949)》等整理

(3)目前,多数学者以6月初为界,把五四运动划分为两个阶段。根据材料三并结合所学知识,指出学者们划分的依据。最终,为什么“中国代表拒绝在“巴黎和约”上签字”?【国之大者在为民】

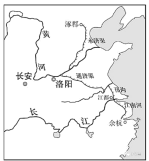

材料四 中国共产党党史上的三次重大工作重心转移

——据中央党史和文献研究院《中国共产党一百年大事记》等整理

(4)根据材料四并结合所学知识,简析图中任意一次党的工作重心转移的原因。“三次重大工作重心转移”,反映出中国共产党一切工作的出发点和落脚点是什么?综合上述材料,谈谈你对“人心向背”重要性的认识。【甲骨呈奇——点亮文化根脉】

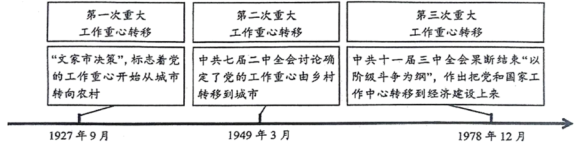

材料一

(1)根据材料一和所学知识,概括甲骨文的造字特点及甲骨文在中国文字形成与发展过程中的历史地位。

【经典赏析——开启思想风暴】

材料二

| 人法地。 地法天。 天法道。 道法自然。 ——老子 | 法不阿贵 …… 刑过辟大臣。 赏善不遗匹夫。 ——韩非 | 百姓足。 君孰与不足? 百姓不足。 君孰与足? ——孔子 | 民为贵。 社稷次之。 君为轻。 ——孟子 |

(2)依据材料二、分别概括老子的核心观念和韩非的治国策略,并归纳孔子和孟子思想的共同点。

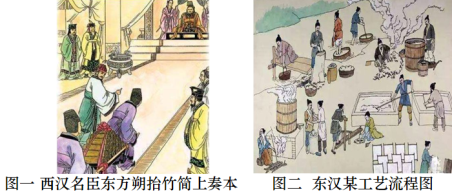

【图片解读——领略科技创新】

材料三

(3)图二反映的是我国哪一科技成就?谁为此做出突出贡献?与图一相比,该项发明有何优点(从不同方面答出两点即可)?

【协和万邦——推动文明互鉴】

材料四 通过“丝绸之路”,我国与中亚、西亚、南亚诸国进行了频繁的经济、文化交流。中国的铁器、丝绸和养蚕、缫丝技术,以及铸铁术、穿井法、造纸术都先后西传。同时,中亚、西亚的良种马、植物等土特产,如胡桃、石榴等陆续传到中国。“丝绸之路”从西汉一直到以后的唐代一千多年中,始终是中西交通的要道,成为我国与中亚、西亚、南亚以及欧洲国家和人民加强联系,进行经济、文化交流的重要通道。

——白寿彝《中国通史》

(4)结合所学知识,写出西汉时丝绸之路的起点城市,并依据材料概括丝绸之路的作用。

材料一:西周有一个中央政权,在中国北方黄河流域的范围之内发号施令,让自己的功臣、周室宗亲等各种各样的人到东方去开辟土地。与周代的制度相比,秦汉所形成的统一否定了周的这个政治制度,但是又不是绝对否定。

----田余庆《中国古代史上的国家统一问题》

材料二:元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面;元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。

----摘编自李怀孔《中国古代行政制度史》

材料三:中国面临的实际问题就是用什么方式才能解决香港问题……只能有两种方式,一种是和平方式,一种是非和平方式。而采用和平方式解决香港问题,就必须既考虑到香港的实际情况……

一摘编自1984年邓小平会见英国首相撒切尔夫人时的谈话

(1)材料一是对西周哪一地方行政制度的描述?结合所学知识指出,秦朝地方行政制度发生怎样的变化?

(2)根据材料二指出元朝行省制的特点。并结合所学知识分析行省制度实行的历史作用。

(3)结合材料三和所学知识,指出在解决香港问题上“考虑到香港的实际情况”的具体方式是什么?综合上述材料,你认为应该如何认识国家统一与地方的关系?

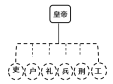

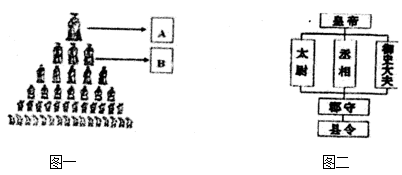

材料一

(1)材料中图一反映的是什么制度?图中A、B代表的等级身份分别是什么?

(2)材料中图二又是哪一王朝实行的制度?管理地方的制度叫什么?

材料二 中国古代的中央集权制度,从产生之日起,其组织机构就具有多民族、大一统的性质,其职能就具有维护、推动、发展和形成多民族、大一统国家的历史任务。

——《凤凰网》

(3)依据材料二,概括中央集权制度对我国历史发展的积极作用。

材料一

| 事在四方, 要在中央, 圣人执要, 四方来效。 |

| 解除禁军将领军权,设立三司,削 弱分割宰相的权力,设转运使将地 方财赋收归中央 |

|

战国思想家:A | 秦朝 | B朝 | 明朝 |

材料二 (见下页图)

|

|

| 石渠南北引湘漓,分水塘深下作堤。 若是秦人多二纪,锦帆直是到天涯。 | 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。 若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。 |

材料三

论点(积极作用) | 论据 |

| 使汉代儒学得到重大发展,并从此成为后世历代封建王朝 的正统思想 | 汉武帝接受C的建议“罢黜百家,独尊儒术” |

论点(消极作用) | 论据 |

| 严重禁锢了思想,堵塞了言路,阻碍了科学文化的发展 | 明代 D ;清代的文字狱 |

(1)根据材料一并结合所学知识补充A、B 两处。从秦到明,君权、相权的关系最明显的变化是什么?

(2)秦隋两朝短暂的历史中留下了辉煌的水利工程,加强南北交通,巩固了对全国的统治。你同意这一观点吗?请根据材料二并结合所学知识阐明理由。

(3)上表是李明同学制作的中国古代思想文化的评价表格,请你将其补充完整,并指出李明所运用的评价方法。

| 春秋后期:老子道,孔子仁; 战国:墨子,主张“兼爱”“非攻”; 孟子,主张实行“仁政”; 庄子,强调治国要顺应自然和民心; 韩非,强调以法治国; 秦:以法为教,以吏为师,焚书坑儒; 西汉:“罢黜百家,独尊儒术” |

(2)依据材料指出战国时期,各家学派代表人物著书立说这一事件的名称。

(3)依据材料可见秦汉时期对待儒家思想态度不同,但目的相同,请问他们的目的是什么?西汉武帝接受了谁的建议“罢黜百家,独尊儒术”?

(4)综合上述材料结合实际分析,我们应该如何对待中华民族的传统文化?

材料一 汉初部分官员信息简表

| 姓名 | 官职 | 原来出身 | 姓名 | 官职 | 原来出身 |

| 萧何 | 丞相 | 地方官府办事人员 | 樊哙 | 相国(无常职) | 屠狗者 |

| 曹参 | 丞相 | 狱曹的属吏 | 周勃 | 太尉 | 织薄曲,吹箫给丧事者 |

| 陆贾 | 太中大夫 | 未经训练的兵卒 | 淮婴 | 丞相 | 丝织品贩卖者 |

材料二武帝施主父之册,下推恩之令,使诸侯王得分户邑以封子弟,不行黜陟,而藩国自析。……《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。……人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。……不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——摘编自班固《汉书》

材料三

匈奴所杀郡守、都尉,略取人民,不可胜数。……孝武皇帝愍中国罢劳无安宁之时,乃遣大将军、骠骑……北攘匈奴,降昆邪十万之众,置五属国,起朔方,以夺其肥饶之地……功业既定,乃封丞相为富民侯,以大安天下,富实百姓, ——摘编自班固《汉书》 | 孝武穷奢极欲,繁刑重敛,内侈宫室,外事四夷,信惑神怪,巡游无度,使百姓疲敝,起为盗贼,其所以异于秦始皇者无几矣。 ——摘编自司马光《资治通鉴》 |

(2)根据材料二,指出汉武帝颁布的相关政策的名称,并结合所学知识,指出其颁布这些政策的根本目的。

(3)根据材料三,分别指出两则材料对汉武帝的评价有什么不同,你更赞同谁的观点?说出你的理由。

(4)综合上述材料,谈谈你对国家治理的感悟。

材料一 他对内整顿朝政,对外“尊王攘夷”,终于九合诸侯,一匡天下,成就了春秋五霸之首的伟业。”

材料二 秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白《古风》

材料三 汉武帝在位54年,是中国古代统治年代比较长的帝王。汉武帝时代,西汉王朝开始进入鼎盛时期。汉武帝表现出雄才大略的政治思想和政治实践,在历史上留下了深刻的印迹。在他统治期间,以汉族为主体的统一的多民族国家得到空前的巩固,汉文化的主流形态基本形成。

——张岂之主编《中国历史秦汉魏晋南北朝卷》

(1)材料一中的“他”指的是谁?指出“春秋五霸伟业”对中国历史产生了怎样的影响?(2)李白赞扬了秦王的什么功绩?指出“秦王扫六合”的历史条件及“扫六合”的历史意义分别是什么?

(3)据材料三归纳汉武帝的主要功绩。

【制度创新】

(1)图一反映了哪一制度?创立于哪一朝代?到明朝演变为什么形式?

(2)元朝开创了怎样的行政区划与管理制度在历史上影响深远?

【边疆管理】

(3)图二、图三实物资料与我国当今哪一地区有关?为巩固统治,清朝在该地区采取了哪些措施(二点即可)?该地区正式纳入中国版图是在哪一朝代?

【科技文化】

据英国学者罗伯特·坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国。15世纪前,中国科技一直领先于世界,尤其是宋元时期更是我国科技发展的高峰。

(4)请举例说明宋元时期我国对世界文明与进步产生重要影响的古代发明。

【感悟历史】

(5)通过以上材料你有何感想或认识?

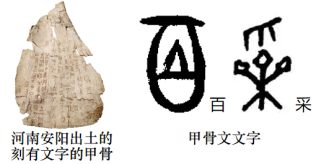

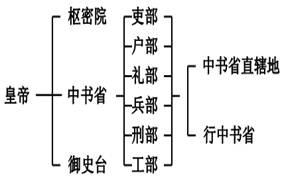

材料一 材料二

材料三 在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政。在中央,废除丞相,撤销中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责。 ——选自人教版《中国历史》七年级下册

材料四 设立军机处,军国大事完全凭皇帝裁决。

——《中国历史》七年级下册

请回答:(1)材料一图示反映的是我国历史上哪个朝代开创的政治体制?(l分)

(2)我国省级行政区的设立源于材料二图示反映的元朝首创的哪一制度?为实行有效统治,元朝还注重加强对边疆地区的管辖。请写出元朝突出加强管理的两处边疆地区的名称。

(3)材料三记载的是哪朝的官制变化?这一变化出现在哪一皇帝统治时期?

(4)材料四中的“军机处”由哪位皇帝设置?请简要评价此举措的影响。

(5)由材料一到材料四说明皇权和相权有什么变化?

材料一 元朝把山东、山西和河北称作“腹里”,直属于中央的中书省;其他地区,除了吐蕃、畏兀尔地区之外,设云南、河南、甘肃、浙江、湖广等10个行省。在行省之下,设置路、府、州、县。

材料二 今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃(不相上下),不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——朱元璋《皇明祖训》

材料三 清代史学家赵翼说:“(军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间。”

(1)据材料一结合所学知识,元朝为实现对疆域内的有效管辖采取了什么制度?

(2)根据材料二并结合所学知识,朱元璋是如何强化皇权的?

(3)“军机大臣”属于哪一机构?据材料三说说军机大臣的权利如何?

(4)综上表明中国古代以皇权为中心的制度发展的基本趋势是什么?