材料一:老子的思想具有极强的思辨色彩。他说:“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”“有无相生,难易相成,长短相形”等。

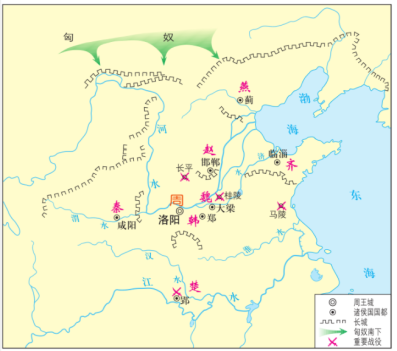

材料二:如下图

材料三:墨子的思想体系有两大核心:一是“兼相爱,交相利”,即所谓的 ;二是反对“攻伐无罪之国”,即所谓的 。

(1)你如何理解材料一中的“思辨色彩”?最能体现老子的思想思辨色彩的著作是什么?

(2)材料二图中的历史人物是谁?在政治上提出了什么重要思想? 在教育上,又提出了什么主张?(至少列举两点)

(3)材料三的横线处的内容分别是什么?

(4)三则材料反映了我国历史上哪一时期的什么局面?

相似题推荐

材料一 春秋战国时期,儒家、墨家、法家、纵横家等都开办私学,聚徒讲学,各家在讲学活动中创立了新的学派,在理论上自成体系,标新立异。其中以儒家和墨家的规模比较大。儒家设立的私学,首推孔子。据史书记载:“孔子以诗、书、礼、乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人”。

——摘编自曲士培《中国大学教育史》

材料二 孟子认为“大丈夫”是人生的最高目标,从理想人格的意义讲,孟子所谓的“大丈夫”具备四种重要的德行,“恻隐之心,人之端也;羞恶之心,义之端也;禅让之心,礼之端也,是非之心,智之端也。”全力发展此“四端”,便会成为具有浩然之气的“大丈夫”。

——摘编自《中国通史》

材料三 儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则……法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神,对当时和日后社会的发展,起了巨大的推动作用。

材料四 在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒道释和谐共生,修身齐家治国平天下浑然一体。可以毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善,在艺术上有大美。

——《从优秀传统文化中汲取实现中国梦的精神力量》

请回答:

(1)根据材料一以及所学知识说出墨家和法家的代表人物各一位。

(2)根据材料二指出孟子认为“大丈夫”应具备怎样的道德规范?结合所学知识,简述孟子的政治理想。

(3)依据材料一和材料三,指出春秋战国时期思想领域出现了什么局面?有何重要意义?

(4)根据材料四以及所学知识,举例说明如何正确看待中国传统文化。

材料一:华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——梁启超《饮冰室合集》

(1)根据材料一,指出华夏民族的形成有何特点?被后人尊崇为中华民族“人文初祖”的是谁?

材料二:尽管这一时期社会动荡,兼并战争不断给人民生活带来深重的灾难,但也促进了中原各地区……与周边族群的交流与融合,为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。……诸子心系天下,百家新说迭出,汇聚成中华民族优秀传统文化的源头活水。

——《简明中国历史读本》

(2)根据材料二,归纳这一时期“兼并战争”的影响。结合材料和所学知识,指出“源头活水”是什么?

材料三:秦汉是我国统一多民族国家形成与发展时期……以空前繁荣的经济文化、众多的人口和广大的地域成为中华民族的主体及凝聚的核心。秦汉的统一与边疆的开发,奠定了我国疆域的基础,创造了各民族共为一体的“华夷一统”的现实。

——刘正寅《“大一统”思想与中国古代疆域的形成》

(3)根据材料三,指出秦汉时期对我国统一多民族国家形成与发展产生的影响。

材料四:为适应北方民族大融合的趋势,北魏统治者进行了一系列改革。迁都洛阳后,北魏仿照汉族的典章制度和生活方式,提倡鲜卑人……等。这些措施,促进了鲜卑族的封建化,为各民族的融合创造了条件。

——摘自人民教育出版社《中国古代史》

(4)根据材料四,指出这是中国古代史上的哪场改革?列举改革的一项具体措施。

材料一 公元前8世纪—前3世纪,社会经济发展,战争不断加剧。为了彼此设防以及与周边少数民族斗争,齐、楚、魏、赵、燕等国先后在边境大规模修筑了长城

——摘编自叶小燕《长城史话》

(1)依据材料一并结合所学,指出长城大规模修筑的历史时期并概括这一时期的时代特征。

材料二 公元前221年,秦国完成统一大业。为了巩固秦帝国的安全,防御北方强大游牧民族的侵扰,秦始皇下令大修长城,同时在长城沿线设十二郡,移民前往开发,发展农牧业生产。公元前2世纪,汉武帝下令沿丝绸之路修筑了河西长城,其烽燧、亭障远出西域,并大量发展了屯戍和民田,对保障这条对外开放大道的安全、畅通起到了决定性作用。因而,汉代多数时间丝绸之路上各国使节、商旅往返络绎不绝。

——摘编自罗哲文《罗哲文谈长城》

(2)依据材料二并结合时代背景,分析秦汉时期大规模修筑长城的条件及作用。

材料三 清朝初年统治者十分重视长城的防卫作用,顺治在西北长城附近设置“镇”和卫所等军事建制,设总兵统领。康熙、雍正、乾隆在取得平定准噶尔叛乱等军事胜利后,逐步放弃了大规模修筑长城,转而采取其他措施巩固边疆。之后长城沿线的边口互市逐渐兴盛起来,蒙古商人在长城沿线以高牧产品与汉族商人开展广泛贸易,至乾隆年间,张家口、归化城、多伦等长城沿线的贸易中心大小商号林立,商贾云集。

——摘编自徐永清《长城简史》

(3)依据材料三并结合所学,说出清朝统治者对修筑长城态度的变化及原因。概括康熙以来长城沿线一带所发挥的作用。

材料一(它)属于公元前14至公元前11世纪殷商王都内王室及贵族人群的占卜刻辞与记事刻辞,也是中国最早的成文古文字文献遗产。刻辞载体主要是牛肩胛骨和龟甲……其内容为研究中国源远流长的灿烂文明史和早期国家与人文社会传承形态,提供了独特而真实可贵的第一手史料。

——摘编自宋镇豪《寻绎中国思想渊薮的最真实素材》

材料二我们之所以肯定先秦的“百家争鸣”是中国古代的一次伟大的思想解放运动,是因为大量的历史事实证明;先秦的“百家争鸣”一方面表现在政治上逐步突破了宗法“礼治”的桎梏,另一方面是表现在思想上逐步地摆脱宗教天命观的束缚。伴随着这个转变,形成了哲理性的天道观,从而在意识形态的各个领域内都呈现出缤纷绚烂、丰富多彩的局面。

——摘编自周继旨《论先秦的百家争鸣与士阶层的解放》

(1)据材料一并结合所学知识,说出“中国最早的成文古文字”名称、地位及该文字最原始的造字方法。

(2)据材料二,指出“肯定先秦‘百家争鸣’是中国古代的一次伟大的思想解放运动”的原因。结合所学知识,列举战国时期儒家学派代表人物两位。

(3)据上述材料并结合所学知识,说出你对继承和发扬中华传统文明的建议。

材料一 春秋战国时期,儒家、墨家、法家纵横家等都开办了新的学派,在理论上自成体系,标新立异。其中以儒家和墨家的规模比较大。儒家设立的私学,首推孔子。

材料二 伏尔泰对孔子的思想极为推崇,“孔子”成为他敢于反抗专制的“守护神”,他把孔子的思想概括为“德治主义”,坚定地主张治国应该实行“德治主义”。

(1)根据材料一,指出春秋战国时期思想领域出现了什么局面?结合所学知分别写出儒家和墨家的代表人物及思想主张。

(2)根据材料二,“德治主义”体现了孔子治国主张是什么?

材料一:春秋战国间学派繁茁……其实卓然自树壁垒者,儒墨道法四家而已。

——梁启超《先秦政治思想史》

材料二:臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——引自《汉书·董仲舒传》

(1)结合所学知识,列举材料一中所说的“儒墨道法”四家学派的代表人物各一人。

(2)材料二中的“臣”是谁?他给汉武帝在思想方面加强中央集权提出了什么建议?产生了什么深远影响?

(3)结合所学知识分析,从材料一到材料二,反映了古代思想文化发展的什么趋势?