材料一 宋代蒙学教材

| 名称 | 种类 | 简介 |

| 《三字经》 | 综合性教材 | 内容包括历史知识、名物常识、读书次序、人生哲理、勤勉好学等,熔识字、知识、道德教育于一炉。 编写技巧上,文字简练,概括性较强;三字一句,句句成韵;通俗易懂,便于记诵。类似的教材还有《百家姓》、《千字文》,二者与《三字经》合称“三百千” |

| 《启蒙初诵》、《性理字训》 | 道德类教材 | 《启蒙初诵》以伦理内容为主。《性理字训》全文仅30条,言简意赅、浅近易懂地揭示了性理精蕴 |

| 《小学》、《童蒙训》等 | 历史类教材 | 均以历史故事为中心内容,编写技巧上多“参为对偶,联以音韵”,使学生获得有关的历史知识 |

| 《训蒙诗》、《小学诗札》等 | 诗歌类教材 | 流传极久远的此类读物有《千家诗》、《神童诗》等 |

| 《名物蒙求》等 | 名物常识类教材 | 以介绍天地万物自然知识为主,也兼及纲常名教 |

——摘自袁行霈等《中华文明史》

(1)依据材料一、概括宋代蒙学教材的特点。材料二 1825年,普鲁士实现义务教育制度。……各邦政府还兴办了多种中等专业技术学校和职工补习学校。在普通中学中,增设了自然科学课程,在高等学校中,贯彻教育、科研与生产相结合、基础研究和应用研究相结合的方针。这些改革使国民科学文化水平普遍提高,文盲率降低到欧美各因的最低水平,还培养出一大批像西门子那样的集企业家、科学家和工程师于一身的优秀人才,获得了发电机、电炉、煤气发动机、电车、合成燃料等一系列重大发明。到19世纪70年代末,德国不仅在生产技术上消除了与英国的差距,而且在电气、化学等新兴工业方面超过了英国,走在了世界前列。

——摘自吴于虚、齐世荣《世界史·近代史编》

(2)依据材料二、指出19世纪德国教育发展的状况。结合所学,分析其产生的影响。材料三

| 1950年 | 党和政府召开全国工农教育会议,确定工农教育首先以识字教育为主,以“开展识字教育,逐步减少文盲”为宗旨,指出扫盲教育应配合国家各项生产建设的开展 |

| 1986年 | 全国人大六届四次会议通过《中华人民共和国义务教育法》,规定“凡年满六周岁的儿童,不分性别、民族、种族,应当入学接受规定年限的义务教育” |

| 1995年 | 党和政府进一步把教育事业摆在优先发展地位,提出“科教兴国”战略 |

| 2022年 | 中国共产党第二十次全国代表大会指出,实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑。教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑 |

(3)依据材料三、谈谈对我国教育发展的认识。

习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告中指出:“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须……深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。”2024年政府工作报告中也多次提及教育、科技、人才问题。

请根据以上材料,在“教育”“科技”“人”,,中选择一个角度,自拟一个你想论述的观点,并结合所学知识加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)【示例一】观点: 技术创新是推动社会发展的不竭动力论述:古代中国,在经济、文化、军事领域都处于当时世界前列。后来,中国古代四大发明经丝绸之路传到欧洲,促进了欧洲的社会发展。近代,英国首先开展工业革命,极大地提高生产力水平,18世纪中期英国已经成为世界上第一个工业国家,确立了,,世界工厂,,的地位。第二次工业革命中,美国处于领先地位,寿分突侦丛书配套课件取得了跨越式发展,成为工业强国。20世纪90年代以来,人类社会进入“信息时代"中国科技发展受到第三次科技革命影响,高新技术如航天工业发展迅速。中国紧跟时代发展潮流,科技取得了飞速发展。结论:技术创新是推动社会发展的不竭动力,保持强大的科技创新能力才能使国家变得强大。

【数字中的悲剧】

材料一 《南京条约》向英国赔款2100万银元;《天津条约》对英赔款银400万两,对法赔款银200万两;《北京条约》赔款英法军费各增至800万两,恤金英国50万两,法国20万两;《马关条约》赔偿日本军费白银2亿两;二十世纪初期清政府再次向各国赔款白银4.5亿两,分39年还清,本息共计9.8亿多两。

——《中国近代史概要》

【斗争中的转局】

材料二 在中华民族的危难之际,中国人民彻底觉醒和顽强奋起,全体中华儿女万众一心、共赴国难,进行了的艰苦卓绝的斗争,最终取得了近代以来中国反抗外敌入侵的民族解放战争的第一次完全胜利,开启了中华民族走向振兴的重大转折。

——摘自《中国共产党党史》

【发展中的崛起】

材料三 中华人民共和国的成立,是中国有史以来最伟大的事件,也是二十世纪世界最伟大的事件之一,它结束了少数剥削者统治广大劳动人民和帝国主义奴役中国各族人民的历史,中国人民从此成为国家的主人,中华民族的发展开启了新的历史纪元。

【奋斗中的成果】

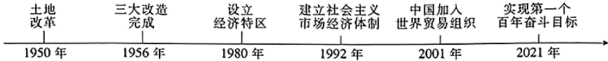

材料四

【辉煌中的启示】

材料五 从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

——二十大报告

(1)根据材料一和所学知识,“二十世纪初期”的赔款来自哪一条约?条约的签订给近代中国造成了怎样的影响?(2)材料二中的“第一次完全胜利”是指什么?分析取得完全胜利的决定性因素是什么?

(3)根据材料三和所学知识,谈谈你对“开启了新的历史纪元”的理解。

(4)从以上线索材料四中任选一项史实,结合所学谈谈其对中国社会发展的意义。

(5)纵观中国共产党的奋斗历程,你认为“全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标”应在哪些方面继续努力?

材料一

19世纪60年代到90年代兴办学堂一览表(部分)| 时间 | 近代学堂 |

| 1862年 | 京师同文馆 |

| 1866年 | 福州船政学堂 |

| 1898年 | 京师大学堂 |

——据陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》等整理

材料二 南京临时政府成立后,颁布了文化教育方面改革的法令,规定:清学部颁行之教科书,一律禁用;凡民间通行之教科书,其中如有尊崇满清朝廷及旧时官制、军制等课,由各该书局自行修改。小学手工科,应加注重;高等小学以上体操科,应注重兵式;初等小学算术科,自第三学年起,应兼课珠算等。

——摘编自顾明远《教育大辞典》

材料三 要坚持把教育摆在优先发展的战略地位,为国家和民族的未来奠基。把立德树人作为教育的根本任务,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。教育的公平性是社会主义本质要求,要发展社会主义,逐步实现人民共同富裕,教育公平是基础。

——摘编自《国家教育事业发展“十三五”规划》

(1)结合所学知识,写出与材料一所列学堂的兴办有关的两个重大历史事件。(2)据材料二,分析南京临时政府教育改革的目的。

(3)据材料三,指出国家教育事业发展“十三五”规划的要点。

材料一 最初,中国共产党人认为中国革命与俄国一样,无产阶级要实行大罢工。1927年大革命失败后,毛泽东提出了“须知政权是由枪杆子中取得的”,由此,共产党人走上了武装革命的道路。但这时中国共产党开展了一系列城市暴动都先后失败了,毛泽东认为有必要实行不同于俄国革命的模式,要在农村进行工农武装割据。

——摘编自杨奎松《马克思主义中国化的历史进程》

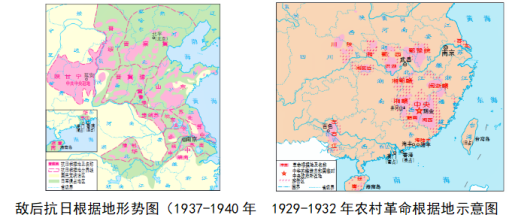

材料二

图一 图二

材料三 一个获得独立解放的新生政权,如何应对困难和挑战,恢复国民经济并走上工业化的道路,以满足人民群众的物质生活需要,这对当时的中国共产党来说是一个重大实践难题。——摘编自《从小红船到巍巍巨轮:中国共产党百年奋斗的时代历程》

材料四 新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式,以全要素生产率大幅提升为核心标志,特点是创新,关键在质优,本质是先进生产力。发展新质生产力是时代所需、发展所急、大势所趋,是推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴的必然选择,也是满足人民群众对美好生活向往的现实需要。

——新华社北京2024年4月8日电

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国共产党人对中国革命道路认识的变化。(2)对比材料二中两幅地图,指出近代中国根据地建设的变化特点。结合所学知识,任选其一简要说明其重要意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国共产党为破解当时经济方面“重大实践难题”进行的成功探索。

(4)结合材料四,请你为“发展新质生产力”提供合理化的建议。(不得照抄材料)

材料一 1949—2000年我国留学教育情况表

| 时期 | 留学教育情况 |

| 1949—1966年 | 目的地限定在苏联等社会主义国家;与国家工业建设密切相关;都是国家有计划派出的公费留学生 |

| 1978年—20世纪80年代初 | 目的地涉及美国、欧洲等;以学习自然科学、培养科技人才为主;公费留学生层层选拔,留学群体呈现出精英化的特点 |

| 20世纪80年代初—2000年 | 目的地遍及世界各国;自主选择各类专业;公费、自费都有;留学群体呈现出大众化的特点 |

材料二 改革开放初期,海外留学生往往无力抗拒发达国家的先进教育资源与优厚物质待遇的吸引,“默然”地选择留在西方世界。但随着改革开放不断深入,国内经济腾飞崛起,海归风潮也开始兴起。在世界多极化的今天,国际竞争力显得越来越重要。那些出国留学生也意识到了,国家需要他们,只有把国家建设搞好了,国家的发展搞好了,国家强大了,才有利于个人的发展。

(1)根据材料一,指出1949年到2000年间我国留学教育呈现出的变化趋势。(2)根据材料二,分析海归风潮出现的原因。

(3)综合以上探究,请你为推动我国留学事业建言献策。

材料一 中国的发明和发现往往远远超过同时代的欧洲,特别是在15世纪之前更是如此。这话现已为一般的中国科技史研究者所认同。我们可以轻而易举的列举出一大堆中国古代远居世界前列的科技项目。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 党中央提出科教兴国战略,积极推动工业化与信息化相结合,以信息化带动工业化,实现跨越式发展。在新中国成立50周年之际,党中央、国务院、中央军委作出决定,隆重表彰为研制“两弹一星”作出突出贡献的23位科技专家;并决定从2000年起设立国家最高科学技术奖。2001年2月19日吴文俊、袁隆平两位院士荣膺2000年度国家最高科学技术奖,在社会上引起强烈反响。

——改编自《文献中的百年党史》等

材料三 中国的芯片制造技术的起步和世界几乎同期。早在1956年,中国制造出第一台用于制造芯片的光刻机。之后的30年时间里,因为某些原因,中国的芯片制造技术一直处于停滞状态,这就造成了21世纪初美国对中国在芯片制造领域的卡脖子。2023年8月底,制裁华为的直接推手美国商务部部长雷蒙多访华,在她回国前的8月29日,华为毫无预料的开售搭载了国产5G芯片麒麟9090S的手机。华为仅仅用三年的时间就突破了美国的制裁,向世界宣布强势回归。

——改编自《新华网》等

(1)根据材料一请列举两例“中国古代远居世界前列的科技项目”,并结合所学简析推动“中国的发明和发现往往远远超过同时代的欧洲”的主要因素。(2)根据材料二概括国家推动科技事业发展的举措,并指出袁隆平荣膺2000年度国家最高科学技术奖的理由。

(3)根据材料三并结合所学,谈谈你对当前中国科技发展的认识。

材料一 改革开放40 多年来,中国经济总量实现了从3000 多亿元到100万亿元的突破。高速铁路运营总里程超过4万千米,高速公路里程突破16.9 万千米,都居世界第一。以“复兴号”为代表的新一代高铁技术、载人航天、C919 大型客机等,展示了中国自主研发和制造的实力。中共十八大以来,中国教育总体发展水平进入世界中上行列。电视剧数量和图书出版量稳居世界第一。中国人民解放军武器装备加速发展,军事斗争准备取得重大进展。

——摘编自《中外历史纲要(上)》

材料二

|

|

|

|

(2)任选材料二中的两幅图片(写出序号即可),为其拟定一个主题。

(3)综上探究,请你说说材料一、二所反映的主题之间的联系。

【新式教育迎新貌】

材料一:近代洋务学堂(部分)课程开设情况表

| 学堂 | 开设课程 |

| 京师同文馆 (1862年开办) | 数理启蒙、几何原本、微积分、万国公法、练习译书等 |

| 福州船政学堂 (1867年开办) | 英语、地理、代数、几何、航海天文学、船舶驾驶技术等 |

| 天津电报学堂 (1880年开办) | 电磁学、电测试、材料学、电报地理学、电报实习等 |

——摘编自章开沅等《中国近现代史》

晚清大规模的留学日本热潮进一步打破了文化教育上的封闭状况……留日学生邹容的著作《革命军》、陈天华的著作《猛回头》等为反清革命提供了精神武器,黄兴、宋教仁等成为辛亥革命的主要领导人物。此外,陈独秀、李大钊成为中国共产党的早期领导人,鲁迅成为著名思想家,他们在新文化运动中贡献卓著。

——摘编自蒋凯、徐铁英《近代以来中国留学教育的历史变迁》

(1)根据材料一表格并结合所学知识,归纳洋务学堂课程设置的特点。根据材料一文字,概括“晚清大规模的留学日本热潮”对近代中国的历史意义。【救亡图存育英才】

材料二:

第一,北大是常为新的,改进运动的先锋,要使中国向着好的,往上的道路走。虽然中了许多暗箭,背了许多谣言,教授和学生也都逐年地有些改换了,而那向上的精神还是始终一贯,不见得弛懈。第二,北大是常与黑暗势力抗战的,即使只有自己。 ——摘编自鲁迅《我观北大》( 1925年) |

1937年,全民族抗战爆发后,大批爱国青年从全国各地来到革命圣地延安。党中央创办陕北公学,就是为了把他们培养成为优秀的抗战干部……在招生方面,实行“来者不拒”的方针,陕北公学的学员有共产党员,也有国民党员;有工人,也有农民;有汉族,也有少数民族;有红军,也有来自国统区的干部;有青年,也有年过半百的中老年人。 ——摘编自刘复兴、袁玉芝《延安时期中国共产党干部教育的实践及经验》 |

| 图A | 图B |

(2)北大初创时称京师大学堂。结合所学知识,指出该校建于什么时期?根据图A并结合所学知识,举一例史实说明北大“是改进运动的先锋,要使中国向着好的,往上的道路走”的观点。根据图B并结合所学知识,分析陕北公学在招生方面实行“来者不拒”方针的原因。

【为国育才促发展】

材料三:

新中国成立初期的“留苏潮”是在特定的国内外环境下形成的。新中国成立之初,百废待举,其中一个突出的困难在于,建设和管理人才奇缺。在中苏友好结盟的条件下,向苏联派遣留学生,加速培养一支强大的建设人才队伍,成为新中国的一项重要战略选择。“留苏潮”……为国家培养了一大批技术骨干和各种专门人才。

——摘编自周尚文《新中国成立初期“留苏潮”述评》

(3)根据材料三文字并结合所学知识,分析新中国成立初期“留苏潮”形成的原因。根据材料三图片并结合所学知识,说明新中国成立以来的教育发展情况。【科教兴国谱新篇】

材料四:习近平总书记在党的二十大报告中强调(科教兴国战略)要“坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动”。教育是“国之大计”“党之大计”,对一个国家和民族而言,它具有基础性、先导性、全局性的地位和作用。科技尤其是高科技和核心科技,是一个国家和民族自立自强的重要底气。那些关键性的核心技术,向任何一个国家都是索要不来、购买不到的。人才是实施科教兴国战略的根本,是连接教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动的关键。

——摘编自侯忠明、包志国《论习近平科教兴国战略的深刻意蕴及实践路径》

(4)根据材料四,指出当前我国科教兴国战略的实施方式。请用一句话为本次探究活动拟定一个主题名称。(要求:主题鲜明、语言凝练)材料一 下面是《共产党宣言》的主要观点:①号召工人阶级组织起来,建立无产阶级政党,即共产党。②用暴力推翻资产阶级统治,进行无产阶级革命。③消灭私有制,把资本变为公共的、属于社会全体成员的财产。④对所有儿童实行公共的和免费的教育。

材料二 图片见证历史

材料三 回顾党的百年奋斗史,我们党之所以能够在革命、建设、改革各个历史时期取得重大成就,能够领导人民完成中国其他政治力量不可能完成的艰巨任务,根本在于掌握了马克思主义科学理论,并不断结合新的实际推进理论创新,使党掌握了强大的真理力量。中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是马克思主义行,是中国化时代化的马克思主义行。这是历史的结论。

——习近平《开辟马克思主义中国化时代化新境界》

(1)根据材料一,结合所学,从主要观点中任选两点,用中国革命或建设的史实加以说明。(2)依据材料二,指出在科学理论指导下,图一和图二分别走的是怎样的革命道路?结合所学分析两者之间的内在联系。

(3)依据材料三,概括中国共产党百年奋斗取得伟大功绩的原因。