材料一 北魏孝文帝改革以公元490年为界,可以划分为前后两个阶段。前期的改革侧重于“形而下”的部分,后期的改革则注重于“形而上”的部分;前者务实,后者务虚;前者重绩效者求声势。

材料二 北魏孝文帝改革中那些最为切合实际、最有实质效益的措施与做法,都是冯太人的作为与贡献,而它们的推行与见效,则为真正归属于孝文帝主持的后阶段改革奠定了基础。也只有明确地区分了整个改革的前后阶段的不同主持人,我们对魏孝文帝在改革运动中所扮演的角色,在改革运动中所占有的地位,才可以做出比较公允恰当的评价。……正如宋代叶适所认为的那样,拓跋宏“始迁洛邑”的举措,乃是错误的抉择,属于“根本既虚,随即崩溃”。至于迁都后所推行的那些“汉化”措施,那就更值得商榷了。

——材料一二均摘编自黄朴民《北魏孝文帝“全盘汉化”的不归之路》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,对“形而下”和“形而上”进行解读。

(2)概括材料二的基本观点,并结合所学知识对这一观点进行点评。

材料 《宋书》记载:“至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,…地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万亩倾,膏上地,亩值一金,鄂、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣无下。

根据材料并结合所学,概括东晋南朝时江南开发的原因。

材料一 北魏孝文帝在位时(471—499年),统治集团在政治、经济、鲜卑人的生活习惯等方面采取了规模较大的一系列改革措施,改革大体分两期进行(如表3)。它以法律的形式肯定了各族融合的成果。改革也遭到了一部分保守的拓跋贵族的反对。

| 第一期(484—486年) | 政治方面 | 整顿吏治;废宗主督护制,实行三长制。 |

| 经济方面 | 制定和推行均田制及新户调制。 | |

| 第二期(494年后) | 把都城从平城迁到洛阳。 | |

| 改官制、禁胡服、断北语、改姓氏、定族姓。 | ||

——据张帆《中国古代简史》等整理

材料二 当时民族汇集逐渐成为时代的主流,孝文帝顺应历史潮流,经过孝文帝的主动融合……鲜卑族在生产、生活方式上的转变促使了整个社会习俗的改变,汉族风俗习惯成为整个社会习惯的主体。鲜卑和其他民族的加入,为汉民族不断注入了新鲜血液,促进了民族大融合。

——摘编自葛剑雄《元(拓跋)宏及其迁都和汉化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孝文帝改革的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明孝文帝改革的意义。

材料一 在古代中国,基本上以万里长城和天山山脉为界,北方是游牧民族,南方为农耕民族。除商贸往来,战争、劫掠也是各民族互动交往的一个重要内容。进入匈奴地区的汉人,带去了中原先进的农业生产技术……改变了匈奴单一的游牧经济,出现了农业、手工业等多种经营,并出现了城市。中原的文字和计算方法也被匈奴人接受。进入中原的匈奴人也在血统、文化上给汉民族以影响。音乐舞蹈、饮食文化、平等观念的传入,又给汉文化带来新的生命力。这些流动的人群,既是本民族文化的传播者,也是异族文化的接受者。

——摘编自刘爱兰《民族大迁徙对中西文化发展的影响》

材料二 在推进“汉化”改革的过程中,孝文帝充分展示了他对于汉族先进文化的学习热情。……与努力学习南朝的先进文化同步,孝文帝也着手推出了一系列“移风易俗”的举措。……对孝文帝及其主持的“汉化”改革,我们如果将它放到更久远、更广阔的时空里去考量,可能更容易看清楚它的意义所在。

——胡阿祥、刘志刚《北魏孝文帝:师法先进,厉行改革》

材料三 历史上许多民族创造过原始文字,只有极少几个民族的文字达到完备地记录语言的成熟程度,成为严格意义的“自源”文字,汉字即是其中之一。而日文、朝鲜文和越南文字都属受到汉字影响的“借源”文字。由于中国周边的这些国家和地区先后经历了对汉字的学习、借用、仿造和创造阶段,因而形成了一个“汉字文化圈”。

——王颖喆、孙妍《汉字文化圈与中华法系》

(1)根据材料一并结合所学,以汉朝为例分析汉人是如何成为“本民族文化的传播者”。(2)根据材料二并结合所学,概括北魏孝文帝推出的一系列“移风易俗”的措施并分析其意义。

(3)根据材料三,指出中华文化影响周边国家的史实。

材料 孝文帝(467~499年),是北魏王朝的第六任皇帝,是中国历史上伟大的思想家、政治家。其祖母冯太后在执政期间,力推汉化等事项的改革,孝文帝在成长时期深受冯太后的执政理念影响。北魏孝文帝上台后,对法制进行了大刀阔斧的改革,涉及礼教、执法、刑罚、治吏等多个方面。孝文帝知道在社会较为稳定的当时,武力已经不是治国的根本,而礼教更能让民众臣服于自己的统治。但他并没有忽视刑调的重要性。孝文帝则提出了以“参详旧典、务从宽仁”为主体的法制观念。北魏初期迁都洛阳不久之时,鲜卑族的一些权贵人士鼓动太子峋北策划谋乱,众人以为太子将会受到孝文帝的庇护,最终太子却被处以重刑,孝文帝大义灭亲消除了人们的顾虑赢得了民心。孝文帝深知“牧民者与朕共治天下”,吏治好坏乃兴废之所由,着手修改法律条文中关于治理官员的条例,更加具体地约束官员的行为。

——于彦梅《北魏孝文帝法制改革考析》

(1)根据材料并结合所学知识,分析北魏孝文帝法制改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括北魏孝文帝法制改革的特点。

材料:拓跋鲜卑在正式建立国家之前,存在部落的管理和决策层,“掌事立司,各有号秩”。但这些官员基本上只有治民之事,无守土之责。在建都平城的北魏前期,由于其是半游牧半农耕性质的国家,民众的社会组合分成两种类型,官吏也随之分为“内行与外朝”,显得混杂多变。491年十月“大定官品”,493年与499年,孝文帝两次颁布《职员令》,《官氏志》里才有类似列朝官志的完备记载。列代的职官“各统其属,以分职定位”,功能为“治百事”,故而“其为法则精而密”,且须“职有常守,而位有常员也”。这两个《职员令》之发布,对北魏行政制度的变更无疑有着划时代的性质。因为基本上“以统一的标准仿南朝的官制,去掉胡人部落的习惯”,也使南北两边的政权在体制上相差无几,很有利于之后的统一。

——摘编自严耀中《关于孝文帝行政改革的一些新诠释》

(1)根据材料并结合所学知识,概括孝文帝行政制度改革的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析孝文帝行政制度改革的意义。

材料一 十六国后期,长期生活在中原地区的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族的人民大多已经学会说汉语,汉语成为了北方诸族的通用语言。……起初,在汉人群体中,“非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同”观念甚嚣尘上。与之相对的是,不少少数民族的人也对汉人持有偏见。但是随着移民群体的增多,各族人民杂居更加广泛、交错,各民族之间的了解也日益增多,相互之间的看法也开始改变,“夷夏之别”变得越来越不明显了。

材料二 改汉姓的现象最早可追溯到秦汉时期。秦汉时各族改汉姓不普遍,多是在民族文化交流中自然发生的。……(孝文帝)首先自己带头改皇族拓跋氏为元氏,“诸功臣旧族自代(郡名)来者,姓或重复,皆改之。”这些少数民族姓氏基本上都改成了单音节汉姓。孝文帝还参照汉族门阀制度的做法定姓族,以八姓与汉人高门并论。

(1)依据材料一,概括十六国后期民族关系的新变化,并分析其影响。

(2)依据材料二,概括孝文帝改汉姓的特点,并分析由此带来的影响。

材料一 在东汉末年至魏晋时期,土地越来越集中在少数世家豪族手中,国家对土地的控制削弱,大批“编户齐民”则成了世家豪族的依附农民…他们把依附于他们的农民组成私人家兵,从而形成了一股颠覆旧王朝的强大力量。西晋末王朝内部矛盾激化,宗室诸王争权夺位,战祸连年。八王之乱中,借夷狄以平中国,匈奴、鲜卑、羯、氏、羌得以入主中原,自公元304年匈奴刘渊称王起,少数民族纷纷各霸一方。

——摘编自尹辰《魏晋南北朝分裂割据的成因及其后果》

材料二 羯族人石勒建立了后赵国,重用“博涉经史”的汉族人张宾为谋主,言听计从;派官员到各地劝课农桑;还设立太学和郡国学,并且建立秀才、孝廉试经之制来选拔官员;前秦苻坚任用寒门人士王猛,按照汉法改革政治,发展经济、文化,并亲临太学,考查学生的经义优劣,奖励儒生。随着游牧民族的南下,畜牧及与其有关的生产技术也传到了中原地区。《齐民要术》记载,牛、马、骡等牲畜的饲养、役使方法逐步为汉人所接受,并且汉人也采用了烧烤兽肉、奶酪为饮料的胡人习俗。胡语、胡戏、胡歌、胡乐、胡舞等也广泛流传开来。

——摘编自樊树志《国史十六讲》(修订版)

(1)据材料一和所学知识,指出魏晋时期国家分裂的主要原因。

(2)据材料二,概括这一时期民族交融的表现,并结合所学知识,简析其积极作用。

材料 北魏帝王的奉老之举,是对鲜卑早期的“贵少贱老”习俗的变革。孝文帝即位后养老抚恤的对象,除了高龄老者还包括“鳏寡孤独”之人。479年,“诏宫人年老及疾病者,免也”。480年,诏会“京师耆老、赐锦彩、衣服、几杖、稻米、蜜、面,复家人不徭役”。487年,诏曰“孟冬十月,民闲岁隙……推贤而长者,教其里人,父慈、子孝、兄友、弟顺、失和、妻柔”。493年,孝文帝出巡车驾至肆州、并州,首次对庶民年长者赐爵。为此还逐渐明确了赐予爵号的等级与年龄。考虑到年老体弱需要家人的照顾,对应出现了减免或减轻本人及子女的力役、刑罚等诏令。先秦两汉均有赐“几杖”以示殊荣之礼。496年,孝文帝诏京畿内年高老者赐予鸠杖。与汉化革新措施伴随的“奉老恤贫”之举,客观上使华夏文化礼仪得以流传至北方。

——摘编自王洁《践行与传承:北魏孝文帝之“奉老恤贫”》

(1)根据材料并结合所学知识,概括孝文帝“奉老恤贫”的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析孝文帝“奉老恤贫”的意义。

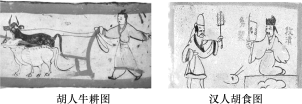

材料一

材料二 拓跋部原先经济、文化相对落后,进入中原后,北魏统治者没有处理好与经济文化相对先进的汉族及其他少数民族的关系,致使民族矛盾日益尖锐,严重威胁北魏统治的稳固。史书记载,自北魏建国至孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义严重打击了北魏的统治。

——摘编自人教版选修一《历史上重大改革回眸》

材料三 魏晋南北朝时期的民族交融过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地域限制的“丝绸之路”的畅通,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

——摘编自阴法鲁、许树安《中国古代文化史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出魏晋南北朝时期内迁少数民族和汉族人民的生产、生活方式发生了怎样的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北魏孝文帝改革的原因,并分析其改革有何意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出民族文化融合的特点及其对中国历史的影响。