材料 延安保育院,是延安第一保育院、延安中央托儿所和延安第二保育院的统称。1938年10月2日,保教合一的延安第一保育院成立,招收抗战将士和革命干部子女,毛泽东专门题词“儿童万岁”。1940年春天,延安又成立了“中央托儿所”。当时抗日根据地物资极度匮乏,中共中央带头进行大生产运动。保育院的孩子们年龄虽小,却纷纷加入其中。1943年托儿所提出的教育目的是:“增进孩子的身心健康和快乐,培养其优良的习惯和行动,使之成为抗战建国中优良的小国民。”1945年6月1日,延安第二保育院成立。为躲避国民党军的进攻,第二保育院历时两年10个月,全部行程辗转3340里,进行了旷古未有的“娃娃长征”。延安第二保育院的宗旨是“一切为了战争,一切为了革命,一切为了孩子!在行军的路途上,大人在,孩子要在,大人不在,孩子也要在!”延安保育院采用了符合儿童身心发展特点的直观教学法,比较教学法,三化教学法(教学故事化、教学游戏化、教学歌曲化)。1944年6月,中外记者团参观了延安保育院。美国新闻记者爱泼斯坦感叹:“虽然延安的物质生活很艰苦,但孩子们生长得很健康。……他们穿着整齐干净,吃得也不错……。在延安参观访问,记者们自由地不受任何限制。我们参观了孩子们住的窑洞、做饭的厨房、活动室、学习室、游戏场以及洗澡房、体检室、洗衣房、病号隔离室……”小朋友们的表演,更给参观者带来浓厚的兴趣……记者们不时举起相机,拍下了一张张动人的照片。即使带着不同政见的记者,看到这一切,也不能不由衷地感慨:在这样的环境里成长起来的新一代,是任何力量都不能征服的!

——摘编自《红色摇篮》

(1)根据材料并结合所学知识,概括延安保育院成立的背景和特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概括延安保育院建设的意义。

材料一 民国初年,南北分裂、各地大小军阀互相开战,人民生活于水深火热之中,国家统一无望。处于南北要冲的湖南更是苦不堪言,百姓饱受蹂躏,一片焦土。雪上加霜的是,北京政府任命的督湘的督军更是穷凶极恶,先后有汤多铭、傅良佐、张敬尧,一个此一个残暴、贪婪。张敬尧督湘期间,更是恶名昭著,对湖南人民犯下的罪罄竹难书。为了破解当时的时局,湖南人民在左冲右突之中,率先选择了联省自治之路,湖南宣布自治,制定省宪,以自治求统一,希望通过省自治,然后联省自治,最后达到国家统一。湖南具有深厚的政治文化的传统底蕴,"敢为天下先"的湖湘文化孕育了近代一批批反对专制、追求民主的知识分子和民主主义者。西方联邦思想在中国的影响、清末地方主义势力的兴起及地方自治运动的发展无不对它的产生有着深刻的影响。

材料二 在湖南众多士绅通过上层路线要求撤换湘督的同时,湖南的青年学生也组织起来,爆发大规模的学潮,响应驱张运动。1920年夏,以谭延闿为首的湘军在湖南民众的协助之下成功驱逐了张敬尧。9月13日,谭延闿召集工农商学各工团代表和湖南省各界名流以及新闻记者,举行会议,商讨自治大针,准备制定湖南省宪法。在1921年3月成立了由13名国内外著名学者组成的省制宪委员会,经过一个多月的努力完成了《湖南省宪法草案》。它是一部基于西方宪政思想的法律文本,采用英法式责任内阁制,贯彻权力制衡的政治原则。经过宪法审查和公民投票程序之后,《湖南省宪法》于1922年元月公布于众。1922年是湖南的大选之年,按照宪法规定,从省议会的选举到县议会的选举,从省政府机构人员的选举到县级单位的选举如火如荼展开。

材料三 1926年8月,随着唐生智废除《湖南省宪法》,湖南联省自治运动宣告结束。它将宪政、共和、联邦主义制度进行了整合,为医治中国专制极权主义提供了药方。湖南联省自治运动作为人民探索地方民主政治的努力,虽然最后没有取得成功,但却为中国打开了民主政治能够实现的曙光之窗,并埋下了自由的种子。

——以上材料摘编自梁晶《民国时期湖南联省自治运动探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述湖南省在20世纪20年代率先选择了联省自治之路的背景。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括20世纪20年代湖南联省自治运动的几个重要阶段,并对该运动加以简评。

晋之故封,太行持之,首阳起之,黄河迤之,大陆靡之……而侯之都居,大夫之邑建焉……以稼则硕,以植则茂,以牧则蕃,以畜则庶,而人用是富,而邦以之阜。

注∶大陆为大陆泽,太行山河流冲积扇与黄河故道的交接洼地。

| 晋献公 | 娶大戎狐姬、小戎子、骊姬姐妹;任命狐突(白狄)为大夫;灭骊戎、耿国、虞国、虢国等,史称“并国十七,服国三十八”。 |

| 晋文公 | 母亲为狐姬,晋文公流亡期间多年居于狄国,娶赤狄之女;城濮之战大败楚军,召集齐、宋等国于践土会盟,开创百年霸业。 |

| 晋襄公 | 史家称其“一是北伐人,二是南略楚国,三是东征卫国,四是西征秦国,五是重组六卿。”曾任命狐射姑(贾季)担任中军将。 |

| 晋成公 | 与郑国结盟,多次援救郑国;联合白狄打败秦国,俘虏秦国将领。 |

| 晋景公 | 柳梦之战、颖北之战击败楚军,邺之战被楚国打败灭赤狄潞氏、留吁、铎辰等;与众狄楷函会盟;公元前583年攻入楚国。 |

| 晋悼公 | 重用吕相、士纺等人,惩乱任贤推行“和戎狄”的策略,无终之君向晋悼公“纳虎豹之皮”九合诸侯,将晋国霸业推至巅峰。 |

| 晋平公 | 公元前552年同宋、卫等国结盟,再度恢复晋国的霸业;公元前541年败无终及群狄于大原(太原),占有太原盆地。 |

| 晋顷公时期 | 赵简子(赵鞅)娶狄女,推行田亩制和田赋制度改革,六卿逐渐壮大赵简子、范献子将“刑书”铭铸于鼎上,史称“铸刑鼎”。 |

| 晋出公时期 | 赵襄子娶西戎崆峒氏女公元前458年赵襄子杀代王,平代地韩、赵、魏三卿完全架空国君之位,晋出公客死他乡。 |

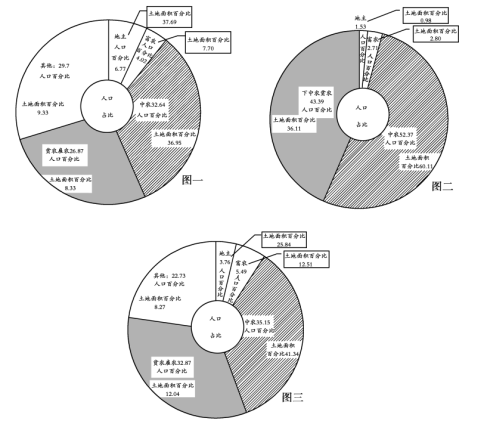

20世纪30~50年代,中国的乡村发生着社会财富分配的巨大变化,传统乡村固有的以分家析产和土地买卖为主导的地权分配被打破。

以下资料是来自山西兴县七村全面抗战爆发前(1936年)、抗战中(1942年)和开展土地改革后(1947年)的相关数据。

(2)依据材料并结合所学知识,按照历史发展进程为以上三幅示意图排序,并说明理由。

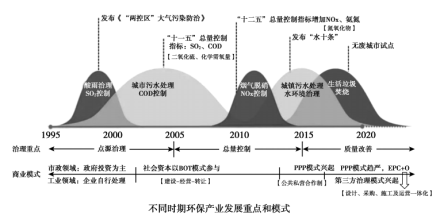

山西是我国的煤炭储量、生产、外调大省。上世纪末山西正处于“放开搞活”迅猛发展阶段。1992年环境与发展领域中规模最大、级别最高的一次国际会议于巴西里约热内卢召开,江泽民主席在接见出席《中国二十一世纪议程》高级国际圆桌会议的国际友人时也指出∶“中国政府有决心走可持续发展的道路”“不能吃祖宗饭、断子孙路”。而今,素有“三代京华、两朝重镇”之称的大同,以光伏发电高端产业链实现发展动力的转换,以“上不露天、下不落地”的全封闭式运营实现了“黑色煤炭、绿色开采”。2019年大同获得“全国十佳生态文明城市”和“中国美丽城市”称号。从“煤都黑”到“大同蓝”,大同为资源型城市转型提供了参照。

(3)以“大同蓝”为例,结合所学知识,分析我国生态文明建设举措。

新中国成立以来,我国中小学教科书政策随着时代变迁而演变。下表是新中国成立以来,我国中小学教科书政策的发展脉络。

| 时间 | 政策演变 | 基本情况 |

| 1949年—1984年 | “一纲一本”政策的曲折发展 | 新中国成立初期,新生政权将教科书建设放在重要位置。1950年底,我国组建了专业教材出版社——人民教育出版社;文革期间,人民教育出版社被解散,统编教材遭到全面禁止,教科书编写权下放至地方和学校;改革开放初期,教育领域拨乱反正,修订全国统编教科书,将教科书“国定制”治理模式进一步细化。 |

| 1985年—2000年 | “一纲多本”政策的萌芽阶段 | 为适应社会变迁和教育事业发展,人民教育出版社编制十年制和十二年制两版教材,这是“一纲一本”政策调整的重要标志。1986年,教育部设立教材审定委员会,提出有领导、有计划地实现教材多样化,以适应不同地区需要,各地教育差异性得到尊重;1996年,根据需要,国家教委对教材审定各方面作出详细安排和规定,教科书也从“国定制”变为“审定制”。 |

| 2001年至党的十八大 | “一纲多本”政策的落实阶段 | 在民主开放的政策环境中,我国中小学教材建设发生较大变化。 1999年颁发的《面向21世纪教育振兴行动计划》对教育改革进行全方位部署,“一纲多本”在新课改背景下开展;2001年颁布《基础教育课程改革纲要(试行)》规定实行国家基本要求下的教材多样化政策,新课改着眼于不断发展的国内外环境,努力促进我国教育水平整体提升。 |

| 十八大至今 | “一纲多本”政策的调整阶段 | 十八大以后,党和国家从国家意志的体现和国家事权的彰显角度重视教材建设的价值和意义。2017年3月国家教材委员会成立,办公室设在教育部;同年9月,中小学部分学科教材统一使用“部编本”;2019年,所有年级全部使用部编教材。“一纲多本”教科书政策的调整扭转了教材发行及使用过程中过于市场化的局面,有利于把握正确的政治方向和育人方向,同时提高了教材质量。 |

——整理自卢德生、王垚芝《新中国成立以来我国中小学教科书政策的演变》

根据材料并结合所学知识,围绕“中小学教科书政策演变”为主题,自拟论题并予以论述。(要求论题明确,立论有据,语言准确,逻辑清晰。)

材料 明武宗时期,朝政极度混乱,引起了明代社会严重危机,世宗嘉靖皇帝即位后,重用张璁对社会时弊进行大刀阔斧的改革。张璁把百官的次序排列为内阁→九卿→鉴司→守令,并明确了各自的权责;张璁深感科举之弊,要求考试文风“务要平实尔雅”,派遣京官主考各地乡试;倡行“三途并用”,强调用官不只是进士还有举人和贡生也要提拔使用,推行“内官外放”把京官调到地方锻炼。为了整治宦官、外戚鱼肉百姓,在全国清查贪污舞弊,至嘉靖九年,已查勘京畿勋戚庄田计5.7万余顷,其中2.6万余顷返还给业主,至嘉靖十年,浙江、两广、山西、四川等处的镇守太监因“贪纵害事”皆被裁革。与此同时,他还对赋役制度进行了改革,把田赋和徭役合起来,征收银两,按亩折算缴纳。张璁改革以最大限度扫除了百余年来的明代积弊,激发了明统治阶层的活力,遏制并扭转了国势日衰的趋势,万历年间张居正改革是对张璁变法的延续和深化。

——摘编自田澍《嘉靖革新研究》

(1)根据材料,概括张璁变法的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简析张璁变法的影响。

材料 贞观初,“以法理天下,尤重宪官,故御史复为雄要”,“御史为风霜之任,弹纠不法,百僚震恐,官之雄峻,莫之比焉”。台院侍御史以弹奏为基本职责,重点在纠弹职位较高的官员。察院监察御史在御史台中品秩虽低,但职务繁杂,百司畏惧,其“分察百僚,巡按郡县,纠视刑狱,肃整朝仪”,此外还掌祭祀、监南选、监司射、监决狱、分察尚书省六部等。贞观年间,全国被划为十道监察区,由监察御史十人分巡州县,监察御史以六条巡按州县,分巡时威仪显赫,“州县祗请相望,道路牧宰祗候,僮仆不若”。《贞观政要》中记载:“(太宗)深恶官吏贪浊,有枉法受财者,必无赦免,在京流外有犯赃者,皆遣执奏,随其所犯,置以重法。”同时,唐太宗也对清廉官员和清正之举大加褒奖弘扬。

——摘编自吴毅《唐朝贞观年间防治贪腐的政策举措释析》

(1)根据材料,概括唐太宗吏治改革的主要内容。(2)根据材料并结合所学知识,简析唐太吏治改革的历史作用。

材料 1547年伊凡四世执政时,国家权力分散,阶级矛盾尖锐。他在“重臣拉达”辅助下,颁布新法典,强化司法机关,吸收城市居民参加审判,规定中小贵族受国家法律保护,但没有限制波雅尔(封建大贵族)土地所有制。中央设立衙门制度,衙门虽然由波雅尔担任,实际掌权人由军事服役人员遴选,逐渐形成宫廷服役人员集团。地方机构改革主要推行地方自治,废除食邑制度,从各地封建贵族、商人、手工业者和国有农民中选举的“地方司法税务官”,对中央政府负责。随着改革的深入,波雅尔分裂势力达到与中夫分庭抗礼的地步,“重臣拉达”权力也日益加强。伊凡四世解散了“重臣拉达”,全国实行“特辖制”,对波雅尔实行恐怖统治。伊凡四世也因其雷厉手段被称为“伊凡雷

——摘编自何红《俄国伊凡四世改革研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括伊凡四世改革的措施。

(2)根据材料并结合所学知识,说明伊凡四世改革的历史影响。

材料 推行农村税费改革是党和政府为解决“三农”问题采取的重大决策。2000年,中央决定在安徽以省为单位开展农村税费改革试点。2003年,税费改革在全国推开。2004年“一号文件”提出逐步降低农业税税率,并取消除烟叶外的农业特产税。黑龙江、吉林两省随后进入试点,实行“两减免、三补贴”政策。“两减免”是指免除农业税、取消除烟叶外的农业特产税。“三补贴”即:对种粮农民实行直接补贴,对部分地区农民进行良种补贴,购置农机具补贴。农村税费改革由此转向逐步降低直至最终取消农业税。2005年,全国28个省份免征农业税。2006年,全面取消农业税。延续两千多年的农民缴纳农业税的历史到此结束。

——摘编自王桧林主编《中国现代史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国农村税费改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明中国农村税费改革的意义。

材料 隋朝开皇十六年(596年),隋文帝“诏九品以上妻,五品以上妾,夫亡不得改嫁”。贞观元年(627年),唐太宗颁布“劝勉民间嫁娶诏”,规定:“男年二十、女年十五已上,及妻丧达制之后,孀居服纪已除,并须申以媒媾,令其好合。”唐太宗还明确规定:“刺史、县令以下官人,若能使婚姻及时,鰥寡数少量,准户口增多,以进考第。如其劝导乖方,失于配偶,准户减少,以附殿失。”“故(唐朝)公主再嫁者达二+三……太宗女六。”对此,朱熹指出:“唐源流出于夷狄,故闺门失礼之事不以为异。”据统计,“贞观初,户不及三百万”,到贞观二十三年(649年),全国户数接近380万户。与此同时,粮食价格从贞观八年(634年)、九年(635年)的斗米四五钱,跌至贞观十五年(641年)的斗米两钱。

——摘编自孙顺华《唐朝妇女观之嬗变与社会政治》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐太宗婚嫁制度改革的主要内容及其背景。(2)根据材料并结合所学知识,简析唐太宗婚嫁制度改革的影响。

材料 1949年,《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“革命烈士和革命军人的家属,其生活困难者应受国家和社会的优待。”1950年,内务部通令各级政府在清明节纪念革命烈士。各地建立烈士纪念碑、塔、亭、林、墓等。1952年,《人民日报》先后刊载了邱少云和黄继光等烈士的事迹。沈阳市市北区在中秋节和国庆日前夕向烈属、军属发放慰劳高粱米近20000斤。在农村,代耕工作成绩显著,烈属、军属的农作物亩产量已接近当地农民的平均水平。1955年,有414000多名革命烈士子女在国家资助下入学,另有3300多名烈士遗孤得到政府教养。在新中国成立初期,崇尚烈士、尊敬烈属的社会风气逐渐形成。

——摘编自熊彤《新中国成立初期的革命烈士褒扬抚恤工作》

(1)根据材料,概括新中国成立初期开展革命烈士褒扬抚恤工作的措施。

(2)根据材料并结合所学知识,说明新中国成立初期开展革命烈士褒扬抚恤工作的意义。