材料一 土地革命战争时期,中共工农红军第四军于1929年6月22日在福建省龙岩县城召开会议,讨论红四军建军原则和制度的问题。会议发生激烈的分歧——“前委”和“军委”之争。(毛泽东主张坚持“前委”的领导地位,实际是坚持党对军队的绝对领导。由中共中央军事部派遣来的刘安恭主张设立“军委”,也就是强调军事领导至上的方针。)针对这种分歧,中共中央于9月28日由周恩来、陈毅签发《中共中央给红军第四军前委的指示信》,对争论问题进行裁决。简而言之,归结为讲两话:一是“前委下不需要成立军委”;二是“毛泽东同志依然为前委书记”。……1929年12月,红四军进驻福建上杭古田,于28~29日召开古田会议。

——根据余伯流《红四军的七大纷争与古田会议》整理

材料二 建国初期,对于如何进行农业社会主义建设一直在不断探索中。1951年,一份山西省委向华北局提交的题为《把老区互助组提高一步》的报告说:一些农村互助组织发生了涣散的情形。根本原因是农民的自发力量“不是向着我们所要求的现代化和集体化的方向发展,而是向着富农方向发展。”对此问题党内决策层开展了大讨论,并专门对农村合作化问题召开数次中央工作会议,出现了两种思路。一种观点是按照党的新民主主义时期的政策及共同纲领的精神,先让农村自由经济发展起来,等到经济发展到一定水平,达到机械化的程度,再用政权的力量进行社会主义变革。另一种观点是应组织农民,防止农村两极分化,战胜农民向富农发展的自发趋势,动摇、削弱以至否定私有基础。主张在土改的基础上可以马上或者说尽快开展农村合作化运动,引导农民走上集体化的道路。

——根据黄道霞《新中国建立初期党内的几场争论》等文章整理

(1)根据材料一和所学知识,概括红四军七大纷争的核心内容是什么?分析这场纷争对中国革命有何影响?

(2)根据材料二和所学知识,说明建国初期农业社会主义建设争论的历史背景。并指出50年代初国家在农业建设方面的实践。

(3)根据以上材料谈谈你的认识。

材料一我国城市规划历史悠久。在《周礼・考工记》中记“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市”。《左传・隐公元年》孔疏:“王城九里,公城方七里,候城方五里,爵城方ニ里。”《管子》提出:“凡立国都,非于大山下,必于广川之上。高费近早而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中矩,道路不必中准绳。

——摘编自尹家琦等《西周时期城市规划理念探讨》

材料二近代中国最早开始现代化的城市主要是一些开埠通商城市,特别是沿海沿江少数开通商的新兴城市现代化发较快;而原来那些历史悠久,经济较发达的内地城市由于处于封闭状态,现代化起步更晚。西方的现代科学技术和文化知识通过开放城市传进中国,而开放城市的社会经济的日益现代化,也对现代科学文化知识产生了巨大的需求,各种以传播现代知识文化为目的的新式文化教育机构应运而生,日益发展。近代中国城市愈发展,农村就愈落后这些城市在文化上与周围地区相对疏远,在经济上则被当成是获得出口产品的中转站,而不是促进国内商品经济发展的市场

——摘编自何一民《近代中国城市早期现代化的特点与外力的影响》

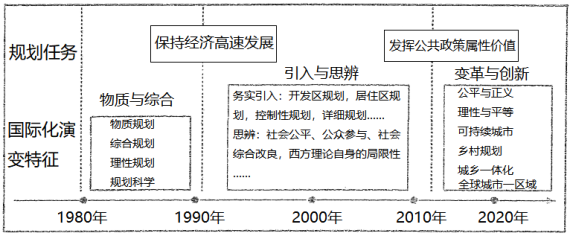

材料三下图是1978年以来中国城市规划理论国际化演示图

——摘自曹康等《改革开放以来中国城市规划理论国际化历程研究》

(1)根据材料一,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料二,概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析20世纪九十年代以来我国城市规划理论变化的作用。

材料一 士绅阶层源远流长,但直到明清时期才逐渐成为一个群体,并在乡村治理中发挥其相应的功能。明清士绅阶层鼓舞民众开垦荒地,种植粮食作物,修建农业灌溉设施;带领乡民开山架桥,修建道路,并定期修整维护道路;躬体力行,传授经典,传播传统道德信条。每逢粮食歉收、灾荒年份、乡民生活窘困之时,士绅阶层筹资筹粮,开设粥棚,赈济乡民。士绅阶层带领乡村民众制定乡规民俗,对地方进行自我管理、自我服务。士绅阶层有时候还凭借其特殊的社会地位,无情地剥削乡里民众,强迫民众为其劳动服务。在调解处理乡民诉讼纠纷时,士绅阶层有时也会因为收受贿赂,导致调解判罚的偏颇。

——摘编自李富豪、罗运胜《论明清士绅在乡村治理中的角色及其对当今乡村振兴的启示》

材料二 近代以来,中国社会面临“千古未有之大变局”,保甲废弛,政府对乡村治理进行了适度调整与变革。晚清政府仿效日本推行地方自治,在乡村推行了一系列积极有效且具有现代治理色彩的举措,如兴办新式教育、制定村规民约和发展乡村经济等。1915年,民国政府在清末制度设计的基础上相继颁布了《地方自治试行条例》及《施行细则》,最早确立了现代意义上的乡村自治模式。1920年代,乡村建设运动渐成风尚,众多社会精英投身其中,中国乡村建设呈燎原之势,600多个乡村学术团体和教育机构参与其中,通过兴办教育、改造农业、流通金融、提倡合作、办理防卫,复苏日趋衰落的农村经济,实现“民族再造”与“民族自救”。

——摘编自冯俊锋、唐琼《清末民初中国乡村治理再考察》

材料三 民族要复兴,乡村必振兴。进入实现第二个百年奋斗目标新征程,“三农”工作重心已历史性转向全面推进乡村振兴。各级党委和政府要贯彻党中央关于“三农”工作的大政方针和决策部署,坚持农业农村优先发展,加快农业农村现代化,让广大农民生活芝麻开花节节高。

——习近平2021年9月向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚慰问

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期士绅在乡村治理中的功能并分析其不足。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明清末民初中国乡村治理的特点并分析其原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对乡村振兴的认识。

材料一 两次鸦片战争的失败,严重冲击了中国传统的海洋观,使清政府和一批官僚士绅从战败中醒悟,认识到来自海洋上的威胁。朝野上下为应对外敌、挽救危机,提出了带有防御性的思想和战略,即建设海防、加强海防。同时,他们还借用译书、报刊等大众传播媒介,向知识分子和国民进行散播,促使国民海洋观念的初步觉醒。

材料二 甲午的战败强烈地震撼了国人的心灵,促进了整个国民海洋意识的发展。有学者统计了1904年至1906年《东方杂志》中“海权”一词与其他关键词的关联情况,这些关键词按照出现的频率从高到低依次是:“陆国”“渔业”“海国’’“海军’’“海疆”“海运”“海洋”等……他们基本上突破了原有的“以守为战”的海防思想,不再仅局限于对海军建设这一个方面,而是变得更全面、更深刻。如关于海防的内容,时人云:“盖稽之通常指所谓海军国防,其分项可判为二。一,即为海上作战之所谓海军国防。二,则为海岸防御值所谓海军国防。”……孙中山非常重视太平洋海权与中国的关系,他曾说:“盖太平洋之重心,即中国也;争太平洋之海权,及争中国之门户耳。”

——摘编自袁博《困境中前行:近代中国国民海洋观念的觉醒与深化》

(1)根据材料一,指出鸦片战争以后中国国民海洋观念初步觉醒的原因。

(2)根据材料二,说明甲午中日战争后中国国民海洋观念发展的新特点,并结合所学知识说明其意义。

材料一 康雍乾时期,反复诏令官员组织种“薪果、桑、(河堤)柳”,并要求通过工部、农书等途径推广相关技术。工部掌管部分林业事务,各级地方政府的长官所管理的事务只有极少部分与林业有关。清政府对东北地区采取了封禁政策,东北森林长时期内保持原始状态。

19世纪后期,清政府开禁东北原始山林,但被俄日公司垄断了采伐及进出口贸易.20世纪初,农工商部下设农务司执掌农牧树丝等事宜,一些地方设劝业道等对应机构,还颁布《农林章程》,制定发展规划。也出现大量民间集股的公司,种植并加工松杉竹的现象。

——摘编自樊宝敏《中国清代以来林政史研究》

材料二 1950年,《中华人民共和国土地改革法》颁布,建立了以国有林为主的林业所有制体系,同年,政务院规定当时林业工作总方针为“普遍护林,重点造林,合理利用”。1953年,政务院发布《关于发动群众开展造林、育林、护林工作的指示》。林业部把各地国有林场的生产、销售纳入国家计划,为工业积累了大量资金,并于1954年决定育林基金统一征收、统筹调配、专款专用。1955年,党中央指出“社员的成片树林,可自愿加入合作组统一经营”。

——摘编自樊宝敏《中国清代以来林政史研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清前后期政府林业政策的变化及原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明与清政府相比,新中国林业政策的特点,并简析其意义。

材料一 在经历大规模的农民战争后,清朝国力更显虚弱。从光绪(1871年—1908年在位)4年开始,河南水灾、旱灾、蝗灾不断。朝廷赈灾缺乏新的办法,效果甚微。光绪谕令将豫省(即河南,下同)受灾地区蠲(juān,免除)缓赋税钱粮,缓至一年秋后,蠲免数额虽多,但均是豫省长期积欠朝廷的钱粮。以前赈灾依赖的仓储也大不如昔,各省的义仓已无存粮,形同虚设。由于国库空虚,国家被迫采取面向社会公开捐输卖官的办法向富商绅士筹集资金,并向上海的英国汇丰银行和美国花旗银行举借灾款,一定程度上缓解了财政压力。朝廷为弥补经费不足,采取生产与赈济并举,实行以工代赈,在饥民中“择年壮有力者修筑护城堤防”,“每日按名发给馍饼钱文以资力作”。豫省官府重视灾荒时期的地方治安,维护社会秩序,对地方匪类结党抢夺、结伙为盗、贩卖人口的现象,一经发现,均派官军查获。同时加强对灾荒的防御能力,对部分饥民发给耕牛农具,以恢复生产秩序。但是各省赈济豫省救灾款银的收缴十分缓慢,多省督抚大员“阳奉阴违、拖延时日”,对灾荒赈款收缴反应迟缓,甚至出现侵蚀灾款的现象。朝廷虽有追查严办、奖优罚殆之举,但效果甚微。

——摘编自苏全有、闫喜琴《光绪年间河南灾荒中的官赈》

材料二 1933年,水灾席卷长江流域,苏区损失很大。灾后苏维埃政府在其控制的地区开展互助合作运动,建立伴工组、犁牛合作社组织。互助合作运动是战争年代中国共产党为解决分散落后的小农生产中的困难采取的措施,合理调剂了劳力、畜力和生产工具。苏区政府组织群众兴修水利,修筑堤坝,通过发行公债解决水利经费,鼓励开荒植树。政府建立专门管理机关统制粮食流通。根据地成立平粜机关粮食调剂局,负责粮食的季节调剂:新谷上市后,以高出市场1/3的价格收购,青黄不接之际再按市场95%价格卖给农民。此举稳定了粮价,调动了农民种粮积极性。苏区政府还采取直接救济和生产自救相结合的方针,苏区建立互济会,互济会是共产党领导下的群众慈善组织,任务是组织群众互相管理和救济。中央苏区粮食生产逐渐增加,1933年的谷物生产比1932年的谷米产量增收了一成多,1934年比1933年又增收一成多,消灭了“青黄不接”现象。苏区政府“最终战胜了几十年未有的大水灾带来的灾害,渡过了困难局面。”

——摘编自赵朝峰《土地革命战争时期的灾荒与中国共产党的对策研究》,原载《党史研究与教学》2004年05期

回答:

(1)根据材料一并结合所学知识归纳河南灾荒中清朝政府的赈灾特点及官赈不力的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识指出中央苏区政府的赈灾举措及其历史意义.