材料一我国城市规划历史悠久。在《周礼・考工记》中记“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市”。《左传・隐公元年》孔疏:“王城九里,公城方七里,候城方五里,爵城方ニ里。”《管子》提出:“凡立国都,非于大山下,必于广川之上。高费近早而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中矩,道路不必中准绳。

——摘编自尹家琦等《西周时期城市规划理念探讨》

材料二近代中国最早开始现代化的城市主要是一些开埠通商城市,特别是沿海沿江少数开通商的新兴城市现代化发较快;而原来那些历史悠久,经济较发达的内地城市由于处于封闭状态,现代化起步更晚。西方的现代科学技术和文化知识通过开放城市传进中国,而开放城市的社会经济的日益现代化,也对现代科学文化知识产生了巨大的需求,各种以传播现代知识文化为目的的新式文化教育机构应运而生,日益发展。近代中国城市愈发展,农村就愈落后这些城市在文化上与周围地区相对疏远,在经济上则被当成是获得出口产品的中转站,而不是促进国内商品经济发展的市场

——摘编自何一民《近代中国城市早期现代化的特点与外力的影响》

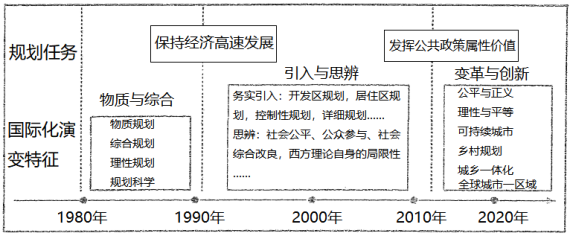

材料三下图是1978年以来中国城市规划理论国际化演示图

——摘自曹康等《改革开放以来中国城市规划理论国际化历程研究》

(1)根据材料一,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料二,概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析20世纪九十年代以来我国城市规划理论变化的作用。

材料一 鸦片战争前中国城市体系,约形成于唐宋时期。明清以来,虽然在东南沿海地区形成了专业性的工商业市镇网络,从而出现了具有近代意义的早期城市化趋向,但不少沿海城市出现了衰落的趋势。鸦片战争前,中国的传统城市从来不是一个独立的行政建置单位,而是省、府、州、县的活所,是周围乡村腹地的统治中心。步入晚清时期,中国被抛入世界资本主义的漩涡,传统社会逐步解体。从道光二十二年(1842年)《南京条约》签订到辛亥革命之前,中国先后有112个沿海和内地城市被辟为通商口岸,其中,约开(依据条约开放)通商口岸77个,自开(清政府主动开放)通商口岸35个,从而促进了这些城市的发展,这种发展主要表现在很快涌现出一些与传统城市发展模式不同的新型城市。

——摘编自陈振江主编《中国大通史》

材料二 大约在1800年,大不列颠只有一个大城市——伦敦。伦敦仅有100万人口,但却是世界最大的城市之一。1850年伦敦人口增加到236.3万,大不列颠还有其他9个城市人口在10万以上,18个城市的人口分别在5万到10万之间。这28个城市的人口共计570万人,大约为大不列颠全部人口的五分之一。1851年人口普查表明,英国的城市人口已占全国人口的52%。同期,法国和美国的城市人口比例为25%和13%,俄国是7%。

——摘编自高德步、王钰主编(世界经济史)

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括明清时期部分东南沿海城市衰落及中国近代城市发展的原因。

(2)根据材料一并结合所学知识,说明英国城市化的背景与特点。

材料一 中国近代城市化的一个重要标志是城市人口的增长,特别是沿海沿江地区大城市的人口增长。由于西方资本主义的入侵,沿海沿江城市成为新的工商贸易中心,城市的新兴产业和社会空间为人们提供了大量就业和谋生的机会,于是,农村人口不断涌入城市,由此产生了清末民初城乡之间移民和大城市人口急剧增长的现象。19世纪末20世纪初是中国城市人口发展较快的时期,城镇人口的数量从1912年的3700万增至1928年的5100万。

——摘编自李明伟《清末民初中国城市化趋向述评

材料二 纽约、芝加哥、费城等在20世纪初人口已超过百万,其它城市人口增长也很猛。人口激增,城市房屋已无法满足需求,致使现有的住宅十分拥挤。城市长期奉行自由放任政策,没有长远规划,エ厂区和住宅区混杂在一起。在匹兹堡,数百家エ厂排出大量的废气,有“烟城”之称。大量的废铁、炉渣倒入河中,污染了城市的饮水源,严重威胁着居民的健康。20世纪20年代汽车开始涌入城市街道,随着汽车的增多,交通拥挤带来空气污染和噪声。

——摘编自刘建芳《美国城市化进程中的城市问题及对策》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析19世纪末20世纪初中国城市人口发展较快的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪初期美国城市化加速发展带来的问题。

材料 联合国自其成立时就面临着严峻的问题,因为第二次世界大战结束时,在德国、奥地利和意大利就有800多万战争难民。他们当中有在战争时期被法西斯德国和意大利为了解决劳动力不足而从欧洲各国抓来的劳工,大多数来自罗马尼亚、波兰和巴尔干诸国;有受法西斯迫害的幸存犹太人(主要来自德国、奥地利、波兰、罗马尼亚和捷克等国),大多数是无依无靠的孤儿寡母和老弱病残;还有为躲避战争的人。再有,战后初期东欧和波罗的海沿岸各国加入社会主义阵营后,又有一些政治"难民"流入西方盟国在德国的管辖区。另外,使难民问题更加复杂化的是,在第二次世界大战前,盟国首脑在波茨坦会议上曾决定在战后将捷克、波兰、匈牙利和罗马尼亚等国的1200多万德国族裔迁到德国。因此,战后这些国家出于对德国的仇恨,遂将其境内的德国族裔大批驱逐出境。

——摘编自梁淑英《国际难民法》

(1)根据材料并结合所学知识,概括二战后主要的难民类型。

(2)根据材料并结合所学知识,分析难民产生的原因。

材料一 19世纪中叶,英国已成为城市化国家。早期英国城市实行城市自治,政府采取最低限度的干预。商人们看到有利可图,就在城市里建造了许多连排式大杂院,背靠背式、单向公寓式等各种住房,用来出售或出租。商人们的自发行为尽管缓解了城市的住房压力,但造成了许多不良后果:城市建设缺乏统一规划,大部分城市街道.狭窄,平房连片,拥挤不堪。从19世纪40年代开始,政府通过皇家委员会的调查,详细了解了情况,决定通过立法进行干预并制定住房的标准,改善居民的住房条件。1884年,英国政府成立专门的委员会进行调查;1890年,议会通过了一项解决工人住房问题的法律。20世纪初,英国城市居民的住房条件得到了很大改善,中产阶级基本土.有了自己的住房,劳动者的住房条件也有所改善,地下室被禁止使用,贫民窟被清理。

——摘编自任其怿等《从住房和卫生条件的改善看近代英国的城市治理》

材料二 1875-1909年是英国以住房问题为中心的城市规划阶段。中央政府颁布的住房法案将地方政府的规划权限扩大到付整片住宅区进行控制,并且有权强制地方政府或施工单位在开发前制定详尽的“改善方案”,并将其付诸实施。工业城市政府开始大规模清理贫民窟以及其他结构不当的建筑群,并为工人阶级提供一定数量的住房。在清理和重建过程中,建筑物(主要是住房)的组群结构问题得到重视,从而避免了因建筑群的格局不当而产生卫生问题或影响到城市建设的其他方面。1909'-19i0年是英国以综合治理为中心的城市规划阶段。中央出台的城乡规划法案旨在弥补此前的规划在城市综合布局方面的不足。法案授权地方政府以“规划方案”的形式,对包括用于住房在内的各种功能的土地进行统筹控制、综合布局。这为二战后英国实现更高层次的城市规划奠定了基础。

——摘编自梁远《近代英国工业城市规划演进研究(1840-1940)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪末20世纪初英国开展城市治理的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析19世纪末至20世纪四十年代英国开展城市治理的积极影响。

材料一 中国古代重视监察机构的设置,将之置于与行政机构并列的位置。在历史演进中,监察机构的体系越来越严密,相对于行政机构的独立性也越来越强。历代政府重视监察法规建设,坚持依法监察,监察法规逐步完善。监察机构职权涉及察德、察政、察能。同时,为防止地方分离,整肃吏治,历代统治者都重视中央对地方的监察。监察以常驻为主要形式,并辅以不定期的或定期的巡按制。此外,监察御史作为风纪之官,品秩虽低,权势却十分显赫,甚至享有“便宜从事”和“风闻奏事”的特权。但是,监察机关的独立是相对的,其监察功能的发挥受到皇权的极大制约。

——摘编自林志强、张旭日《中国古代行政监察制度特征研究》

材料二 监察官是罗马共和国时期比较特殊的官职,其产生、职权伴随着平民和贵族的长期斗争。随着共和国历史的发展,监察官基于实践的需要,其权力不断扩大,从最初的人口和财产调查权,到后来的公民道德监督权,再发展到元老遴选权,监察官的地位日益神圣和显赫。由此看出,监察官的权力扩张恰好对其他官员起着很大的制衡作用,从而推动着古罗马共和宪政的平衡与发展。

——摘编自连佳《浅议古罗马共和宪政下监察官制度及其启示》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括古代中国与古罗马监察制度的不同特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出古代中国与古罗马监察制度特点形成的原因。