材料一我国城市规划历史悠久。在《周礼・考工记》中记“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市”。《左传・隐公元年》孔疏:“王城九里,公城方七里,候城方五里,爵城方ニ里。”《管子》提出:“凡立国都,非于大山下,必于广川之上。高费近早而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中矩,道路不必中准绳。

——摘编自尹家琦等《西周时期城市规划理念探讨》

材料二近代中国最早开始现代化的城市主要是一些开埠通商城市,特别是沿海沿江少数开通商的新兴城市现代化发较快;而原来那些历史悠久,经济较发达的内地城市由于处于封闭状态,现代化起步更晚。西方的现代科学技术和文化知识通过开放城市传进中国,而开放城市的社会经济的日益现代化,也对现代科学文化知识产生了巨大的需求,各种以传播现代知识文化为目的的新式文化教育机构应运而生,日益发展。近代中国城市愈发展,农村就愈落后这些城市在文化上与周围地区相对疏远,在经济上则被当成是获得出口产品的中转站,而不是促进国内商品经济发展的市场

——摘编自何一民《近代中国城市早期现代化的特点与外力的影响》

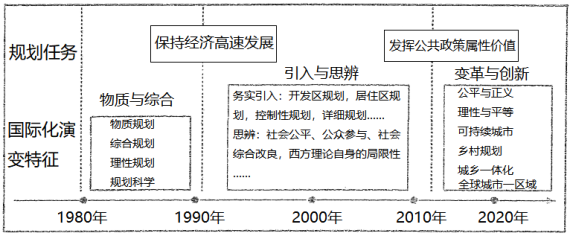

材料三下图是1978年以来中国城市规划理论国际化演示图

——摘自曹康等《改革开放以来中国城市规划理论国际化历程研究》

(1)根据材料一,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料二,概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析20世纪九十年代以来我国城市规划理论变化的作用。

材料一.明北京城初建时的城郭是方形,符合前朝历代都城的传统形制。但是由于实际的地理状况不可能是均质的,北京城自元大都时期就受到地形与河湖水系的制约,是在理想的范式与现实中调和的产物。明朝由于受到来自北方游牧民族南下侵扰的威胁,嘉靖三十二年()加筑外城。明北京城的中轴线向南延伸,长达8公里,成为北京城最明显的标志。皇宫坐落在中轴线.上,众多中央衙署分列在中轴线两侧,专制皇权对城市乃至国家的控制以这样一种集中的带有象征性的方式表达到极致。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料二 德国划分都市为若干区,以定规制。凡楼房之高大,距离之远近、建筑之性质等事,皆随区而定,区中住民所营事业,亦有一定之取缔。如住宅区,不得开设工厂,商埠工场皆有相当地点是也。市之中心,必有公园及公共楼房,如市政局、图书馆等,环聚一处,名为市中心。复于各大道之当眼处,或于数街聚合之点,建立伟大之建筑物,如教堂或戏院者,以壮观瞻。德国都市之规划,亦不仅仅为现在设想,且有预定百年以后之扩张设计者。故德京柏林百年后之扩张至何程度,街道建筑之设施如何,早已有预定之计划。

——孙科《都市规画论》(1919年)

(1)据材料一,概括明北京城建设的特点。

(2)据材料二并结合所学知识,概括德国都市规划的特点及影响。

(3)据材料简析明北京城与德国都市建设上的差异。

材料一 20世纪三四十年代,英国城镇化、郊区化步入快速发展时期。当时在二战的背景下,为了疏散大城市的人口,有效保护生产战争所需物资的重工业,首批小城镇在中心城市周边应运而生,并逐步发展起来。20世纪六七十年代,英国的小城镇建设进入新阶段。随着英国海外殖民地的独立,外来人口大量涌进英国中心城市,给城市发展造成很大的压力。同时,由于本土科技的发展和外来投资的增加,新兴工业部门不断出现。为寻求发展空间,以开发区为主要形式的一批小城镇如雨后春笋般在中心城市附近发展起来。相比之下,这一时期大城市的人口增长缓慢,甚至一度停滞,出现了“逆城市化”倾向。

——摘自2010年3月20日经济日报《英国富有特色的小镇建设》

材料二 随着乡镇工业的高速发展,全国建制镇高速增长,1983—1986年全国设镇7750个,平均每年增长1680个。1987—1991年,全国设镇1737个,平均每年增长347个。1992年,邓小平同志南方视察,全国再度掀起经济发展高潮,小城镇建设再次出现高速增长的势头,1992年这一年设镇2084个,比前5年的设置总和还要多347个,1993—1994年设镇1671个。到1994年底,全国建制镇16702个,其中东部经济地带7298个,中部经济地带7017个,西部经济地带1895个。由于东西部之间经济发展水平的差异,镇与镇之间的规模差异也比较大:一是人口,全国最大的镇,有近10万人,最小的甚至不足千人,人口相差几十倍;二是面积,有的镇过大,已发展到相当于中、小县的规模,有的镇过小,仅几平方公里。

——摘编自叶冰《论中国小城镇的建设与发展》

(1)根据材料一,概括英国小城镇发展的特点及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对小城镇建设的认识。

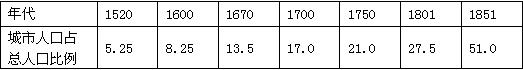

材料一 16~19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

——摘自谷延方《重评圈地运动与英国城市化》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出英国城市化在18世纪后期实现“起飞”的主要因素。材料二 我国城镇人口由1843年的2070万人,至1893年增至2350万人,从占总人的5.1%上升为6.6%。至1949年增至5766万人,从占总人口5.1%上升至10.6%。从"五口通商”始,至甲午战争前,全国通商口岸34个,这些口岸一般是被迫开放的。中国各地工厂有外资工厂、官办和官商合办工厂、民族资本主义工厂三大类。

——摘自皮明庥《洋务运动与中国城市化、城市近代化》

(2)依据材料二及所学知识,分析近代中国城市化发展的主要原因有哪些?材料三 新中国成立后,城市的建立和发展受政府支配,城市的功能结构偏重于工业,呈现出工业型城市化。政府是城市化的主导,能通过各种措施限制农村人口向城市的自由转移,同时可使政府采取强有力的方式从农业中积累城市化、工业化初始阶段的建设资全。尤其是往前30年,我国城镇人口比重由9.05%上升到13.68%,平均年增长率为0.15%,而同期世界城市人口比重由22%上升到40%,年增长率达0.4%。

——摘编自《新中国城市化建设初探》

(3)依据材料三,概括新中国成立后30年内中国城市化的主要特点,并结合所学知识分析其影响因素。材料入宋以来,城市面积不断扩大,人口增加,城市化进程明显加快。在城市经济繁荣的同时,土地、资源相对紧张,垃圾也随之增加,防火、交通、环保等问题日益严重.在城市道路方面,宋律明确规定在道路旁设立标记,严禁越界侵占街巷,并对侵占街道现象进行专项治理。政府也加强了对城市水资源的保护,《刑统》规定:“其穿垣出秽污者仗六十,出水者勿论,主司不禁,与同罪,”对于堵塞河道的违章建筑,宫府有权力在必要时采取强硬手段,将其强行拆除。城市的发展带动了肉食需求的增长,生活相对富裕的市民阶层不仅

要消费普通肉食,也开始追求野味,鉴于城市乌类面临灭绝的危险,宋廷在开封禁止捕鸟,甚至规定卖杀鸟药也违法

——摘编自余小满《试论宋代城市发展及其管理制度变革》

请回答(1)根据材料并结合所学知识,说明宋代城市公共事务管理体制改革的原因。

(2)根据材料,概括宋代加强城市公共事务管理的特点。

材料一 1833年,英国皇家委员会经调查后,认为应进行大规模的公共空间建设,建议由私营业主来负责具体的建设工作,由政府给予必要的支持。据此,1835年,议会通过了《私人法令》,允许在任何一个大多数纳税人要求建公园的城镇建立公共园林;1838年要求在所有未来的圈地中,必需留出足够的开敞空间,“足够为当地居民的锻炼和娱乐之用”,“以提高居民的身体健康与生活舒适”。1845年,柴郡切斯特市获得议会法令,建设公园与娱乐用地;1846年,曼彻斯特也获得此项权利。1859年,议会通过《娱乐地法》允许地方当局为建设公园而征收地方税。在全国上下形成共识的情况下,全国范围内各城市掀起了公园建设的热潮。

——摘编自陆伟芳《城市公共空间与大众健康》

材料二 民国时期,公园已成为城镇比较普及的娱乐场所。民国政府通过公园向民众灌输现代观念,使公园兼具了社会政治教育空间的功能。民国公园一般都有古典式的亭台、楼阁、荷池、花坞等,有的还辅以假山,保持了传统园林的格局。国民政府将南京原来的玄武湖公园改为“五洲公园”,湖上五个小洲分别被改名为亚、欧、美、澳、非五大洲。1925年建成的北京京兆公园建有世界园,中有中国地图,题有“要有国家思想,须具世界眼光”;横批为“莫忘国耻”的对联;公园内还建有共和亭,书有“共和国之主权在民,共和国之元气在道德”。

——摘编自陈蕴茜《论清末民国旅游娱乐空间的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪英国公园建设热潮形成的特点并分析英国加强城市公园建设的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与英国相比,民国时期公园向民众宣扬了怎样的观念并简析其意义。

材料一 中国的城市建设和相关理论在商周时期已经产生。古代城市具有“城”和“市”的两重身份,但侧重政治、军事属性。城市公共空间主要为政治统治和群体服务,同时也体现了“天人合一”的理念。市镇的广场以及其相邻建筑如牌坊,常常与当地的历史、风俗有密切联系。随着佛教的发展,“庙会”兴起并成为新的公共场所。唐宋以来,城市布局和公共空间明显发展。近代,仿西方而修建的公园、娱乐场所等逐渐成为公共空间结构的新要素。新中国的城市和公共空间建设很大程度上受制于政府偏好,历经波折,但也取得了较大发展。20世纪80年代以来,不仅突出了广场、街道等传统方面,还顾及了社会弱势群体和邻里联谊等新兴需求,而且引入了社会资本和群体参与。

材料二 15世纪以后的欧洲,城市公共空间结构打破了中世纪的封闭状态,宏伟的林荫大道和广场,早期古希腊城市规划思想中的几何学构图也重新出现,这些体现着人对社会和自然的有力控制。19世纪以来城市人口爆炸式增长,城市规模和数量急剧扩大,产生了一系列城市空间问题。为了缓解日益严重的人与环境、私人空间与公共空间等矛盾,20世纪初以来,英美等国着重从美观舒适、卫生、精神文化等方面改善城市公共空间的建设。

——摘编自周波《城市公共空间的历史演变》

(1)根据材料一,概括我国城市公共空间发展的特点和积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代以来欧洲国家城市公共空间建设发展的原因。

材料一 昔者桓公问管仲曰:“寡人请问度地形而为国者,其何如而可?”管仲对曰:“夷吾之所闻,能为霸王者,盖天子圣人也,故圣人之处国者,必于不倾之地,而择地形之肥饶者,乡山,左右经水若泽。内为落渠之写,因大川而注焉。

——摘编自《管子度地》

材料二 隋唐两朝是史家津津乐道的中国城市发展的黄金时期,雄伟的长安城内外三重城墙,周回八十余里,相当于今天西安城的九倍还多。宫殿、官署都被围在宫城和皇城的高墙之中,坊区排列纵横有序,被南北十四条大街和东西十一条大街分割成棋盘状,市区则被固定在东西两区,有墙隔断,与坊区分开。按规定,坊区是居住区,市区为商业区,一切商业活动都规定在市区进行。

——摘自《中国古代的城市与城墙》

材料三 江南地区自唐宋时代开始逐渐成为中国的经济中心,明中叶以后,当地传统市镇的军事及行政机能渐趋退化,商业机能日渐凸现,其规模和数量远超过宋代。至盛清时代,市镇经济呈现出空前繁荣的景象,市镇和农村之间逐渐形成一种生产与贸易的连锁体,构成市镇网络。

——摘编自《明清江南市镇与农村关系史研究概说》

(1)根据材料一,指出管仲论述的主题思想。结合所学知识分析中国古代城市分布的特点。

(2)根据材料二,概括隋唐时期长安城的布局状况。结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料三,分析明清时期江南市镇的变化。综合上述材料并结合所学知识分析影响中国古代城市经济发展的主要因素。