材料一 19世纪60年代后,中国新的城市化趋势出现。“产业上之原因,此为近代都市发达最大之原因,如天津、上海、汉口皆是。此等都市在数十年前,始是无人过问之地,而因工商业关系,遂促成今日之发达,而其他在工商业上不甚重要位置的通道大邑则日渐衰落”。另外广州、重庆、福州、宁波、厦门、烟台、青岛等在前近代时期基本上都只是一些中小规模的城市,也成为新兴的近代工商业城市。与此密切相关,国内还逐步形成了若干主要进行对外贸易的市场区,围绕这些市场区的中心城市,又产生了一批二级城市。

——摘编自章开沅、朱英主编《中国近现代史》

材料二 1949年至1952年三年间,全国市镇人口从5765万增加到7163万,市镇人口占全国总人口的比重从10.6%上升到12.5%.城市职工总数从1952年的1603万增加到1957年底的3101万。这当中包括几百万由城镇个体劳动者转变而来的职工,但仍有至少几百万农业劳动力进入工厂和矿山就业。这些进城农民大多数是国家计划招来的,也有不少农民自发进入市镇谋业被城镇企业接纳。

——摘编自肖冬连著《中国二元社会结构形成的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析19世纪晚期中国城市发展的原因及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期市镇人口增加的原因。

材料一 在城市,人流汹涌:穿着工装裤的马车夫与人力车夫、穿着西装或传统学者长袍的银行家与教授、艺人、工匠、妓女、学生、僧尼、外国商人与传教士男女、饭店侍应生、路边小贩、各式店员、骗子、乞丐、士兵、乡间骚乱涌来的一波波难民,以及大体上每一种职业与时尚的追随者。从20世纪初到30年代,许多公园被建造起来,居民花费不多即可游玩。北京尤其幸运,因为在1912年后,绝大部分旧日的皇家寺庙与园林都变成了公园。公园、饭店乃至澡堂等,都成为用来谋划示威游行、达成政治交易以及举行集会的场所。

——摘编自【美】沙培德著《战争与革命交织的近代中国(1895—1949)》

材料二 十一届三中全会后,取消城市人民公社,恢复为街道办事处与居民委员会。1980年国家颁布实施了有关街居制的4个法规;1982年《中华人民共和国宪法》规定:城市设立居民委员会,“办理本居住地区的公共事务和公益事业,调解民间纠纷,协助维护社会治安,并向人民政府反映群众的意见、要求和提出建议”。1989年通过《中华人民共和国城市居民委员会组织法》规定:居民委员会向居民会议负责并报告工作,居民会议由18周岁以上的居民组成,凡涉及全体居民利益的主要问题,都要经过居民会议讨论决定。

——摘编自陈辉《新中国成立60年来城市基层治理的结构与变迁》

(1)根据材料一,概括近代中国城市社会的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出十一届三中全会后中国城市变革的特点及意义。

材料一 抗战胜利后,城市住房奇缺,房租不断提高,各种名目的加租不胜枚举。以当时的经济中心上海为例。1937年以前,上海高层建筑的兴建正值高潮,而20世纪30年代末至40年代末,10年竟没一幢10层以上的高层建筑出现,而且这一时期建房的质量比起抗战前明显下降,由于多年失修,解放时不少房屋破损严重。从住房的分配上来看,旧中国也存在严重不均的情况。

——摘编自赵津《中国城市房地产史回溯(三)》

材料二 新中国成立后,政府先后颁布了《公房公产统一管理的决定》和《中华人民共和国土地改革法》。此后,在国家主导下的城市住宅建设便轰轰烈烈地开展起来。1952年,天津“工人新村”动工,一万二千多间宿舍成了工人的新家;同年,上海“曹阳新村”首期工程完工,两万多个工人家庭住进新房。而在1953~1957年,政府投资在新兴工业城市陆续建成了一大批国营企事业职工住宅,这一时期全国新建住宅面积共近9500万平方米,城镇居民的住房问题在一定程度上得到缓解,但人均居住面积与世界其他国家相比仍差距较大。

——摘编自张旭《60年中国住房变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括抗战胜利后旧中国城市住宅建设的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪50年代新中国进行大规模城市住宅建设的条件及意义。

材料一 14~15 世纪的英国,由于生产力相对低下,疾病和瘟疫严重困扰着英国人口发展,致使英国人口呈长周期衰落。18世纪初,英国的人口出生率为32%,1851~1855年平均每年仍达33. 9%。与此同时,新生婴儿的死亡率下降十分明显。1749~1759 年,英国出生在医院的新生儿的死亡率为1/15,1799~1800年下降到1/118。 上述状况导致人口自然增长率提高。18 世纪中期以前,东南部和伦敦因其自身自然经济条件优越而人口发展最快、密度对大、数量最多,18世纪中期以后,作为英国重要产业棉纺和煤炭钢铁工业迅速在英国西北崛起,人口的重心也随之由东南向西北转移。据统计,1696 年,英国农村人口约占总人数的3/4,而到1831年,包括地主、农场主、自耕农和雇工,还不到全国总户数的30%。随着人口的集中,一大批大城市迅速崛起。

——摘编自黄光耀《工业革命时期英国人口发展的特点及对社会经济的影响》

材料二 自1842 年中英《南京条约》签订到1919年五四运动前,英、法、美、日等列强在中国共设立商埠92处,在23个城市开辟了租界和租界地。通商口岸城市仅占城市总数的1.6%,而人口却占城市总人口的28%。外国学者曾估计说:“1853年,上海租界内住有中国人约500名,自1853~1854年间,因小刀会占领上海县城,发生战争,逃难移入租界的人数激增。紧接着太平军来攻,1860年租界人口一跃而达30万人。20 世纪初,浙江农业歉收,“省城骤添数万人”。近代中国,农业过剩人口既不是资本主义生产发展的直接后果,也不可能被工业部门所吸收,这种矛盾发展的直接后果,非但不能解决农业相对过剩人口问题,反而使城市失业问题更加尖锐化。

——摘编自行龙《人口因素与中国的近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括工业革命时期英国人口发展的特点,并说明其对社会发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识指出,与英国相比,近代中国人口城市化的显著特征,并分析其形成的原因。

材料一 明清时期,大运河是当时经济的“生命线”,承担着数百万石的粮食及其它物资的运输重任。明清时期,一大批运河城市发展起来。运河沿岸的城市中均建有府学、州学、县学、文庙、贡院书院、藏书阁。运河城市的人口结构中,商人和手工业者人数占多数。1842年,英军夺取了京杭大运河与长江交汇处的镇江,封锁了清朝的漕运。道光帝被迫与英国签订《南京条约》,漕运恢复。1853年后,太平天国占据南京和安沿江一带十多年,运河漕运被迫中断1855年,黄河改道后,运河山东段逐渐淤废,从此漕粮主要改经海路运输。1872年,轮船招商局在上海成立,正式用轮船承运粮。1904年,漕运总督被撤废。1911年,津浦铁路(天津到南京浦口)全线通车,从此京杭大运河以及浯线城市的地位一落千丈。

材料二 历史名城锡耶纳被为“中世纪城市的化身”,其城市结构形态在中世纪的变化从一个例面反映了这一时期意大利乃至西欧的某些历史现象。其变化如下:5~12世纪,锡耶纳最辉煌的建筑是教堂,大教堂及其前而的广场成为城市的中心。除了大教堂作为宗教中心外,还有分散在城市各处的权贵家族私,这些权贵各据一处,私战不已。从12世纪开始,整个欧洲的商业化和城市化水平不断提高,而锡那纳在13世纪下半叶成为欧洲经济最耀眼的明星。经济的发屐推动锡耶纳平民阶层迅速起并作为一股政治力量,在市政府中担任了非常重要的角色。13世纪末开始修建的锡耶纳市政厅及其塔楼逐渐成为整个城市的中心并占据了全市最高的位置。教会开始被置于市政府的庇护之下,一方面,大教堂成为市政府和市民用来宣扬城市荣耀的手段,另一方面,市政府也充分借助教会的权威以维护自身统治——据朱明《从大教堂到市政斤:中世纪晚期锡耶纳的城市空间转型》

(1)结合所学,评析明清时期大运河的兴衰。

(2)结合所学,从城市结构形态变迁的角度,对历史名城锡耶纳进行解读。

材料一 北宋熙宁年间,被任命为虔州知州的刘舞利用所学的水利知识,在对城区街道进行规划的基础上,对贛州城进行了多次的考察和实地踏勘,根据贛州城的地形特点(西南高、东北低),对城区排水系统进行划分,以州前大道(今文清路)为分界线,城西北部为寿沟,福沟位于城东南部。此外,赣州福沟寿沟排水千道结合贛州的古城墙、水塘及刘舞独创的水窗形成了一个完整的赣州城特有的防洪网。北宋神宗九年(公元1077年),耗时近十年的州福寿沟排水系统完工。至今,其仍在服务赣州人民。这应归功于九百多年间,各个行政长官对其的重视、维护和管理。

——摘自沈雪婧《贛州福寿沟设计研究》

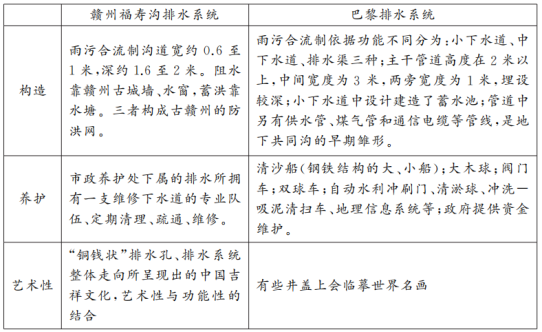

材料二 赣州福寿沟与19世纪中期巴黎排水系统对比表

(1)根据材料一并结合所学知识,分析赣州福寿沟排水系统发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括巴黎排水系统与赣州福寿沟排水系统的不同点,并分析巴黎排水系统形成的原因。

材料 政府发起的自强运动,主要集中在沿海和条约口岸;外国人及其企业如银行、贸易公司和工厂也主要分布在这些港口和租借地。同时,失去生计的农民也来到城市寻找工作,越来越多的条约口岸成为中国金融、工业和人口集中之地,如上海、南京、广州、汉口和天津都发展成为相当规模和拥有一定财富的中心城市。

——徐中约著《中国近代史》

据材料,概括中国近代城市兴起的有利因素。

材料一 至14世纪初,中国已经拥有世界上若干最大的城市,可被称为当时最为城市化的社会。这些城市并不享有也不寻求政治“自治”,但它们在大一统的政治构架中实际上享有一定程度的自我管理空间。明清时代的中国城市延续着这些方面发展,城市化持续进行,但城市化进程主要发生在城市层级结构的低端。不同地域的人群被卷入到国内长途贸易的活动之中,由此形成了帝国内部的侨居人口。这些人口的频繁交往给城市带来了更为多元的人口结构,也为城市文化的种种创新作出了贡献。结构复杂的城市社会和城市经济也带来了大规模的私有和半公共性质的社团建构的浪潮,极大地增强了市民进行自我管理的能力,并最终使城市人口产生了一种与帝国政府相疏离的感觉。

——摘编自罗威廉《近代早期的中国城市化》

材料二 11世纪开始兴起的欧洲中世纪城市,有着与古典城市极其不同的特质。古典城市大多只是人文地理意义上的人口聚居地,中世纪的欧洲城市则不一样,它同时又是一种社会共同体,城市市民有着共同的利益诉求。城市共同体是典型的公社制度。它是地缘共同体,成员多系移民,血缘关系退而为次。把他们结合起来的纽带是一纸契约:封建主赐予的特许状,亦即市民共同遵守的城市章程。市民们共同享有在本城经营工商业的权利,并得到城市的保护。伯尔曼认为,中世纪城市是具有独立性、自治性和整体性的共同体。中世纪城市作为一种共同体,构成欧洲政治结构中的一种主体单位,代表本城及市民利益,并非上级政治权力的代表,对下(市民)负责而不对上(领主)负责。

——摘编自刘景华《中世纪城市与欧洲文明成型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括推动明清时期中国城市化进程的主要因素,并对中国近代早期的城市化予以简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中世纪欧洲城市体制的主要特点并分析中世纪欧洲城市体制对近代欧洲产生的影响。

材料一 1 9世纪中后期,伦敦持续发展的同时,英国各地方城市也迅速崛起。许多新城市并不是在原有的封建城镇基础上发展起来的,而是在具有资本主义特征的工业村庄和工矿区发展起来的,特别是矿业资源丰富的城镇、工矿区,借助便捷的运河、港口、铁路的交通优势,创造出大量的就业机会,吸引了大批无家可归的农民产业工人。城市的繁荣则反过来进一步促进了商品批发、运输业、仓储、旅店等商贸服务业,信贷业务也发展起来。同时,大量失业工人生活居住条件恶化,死亡率上升,社会贫富差距拉大,环境污染严重。

——摘编自马先标《英国城市化发展的特征与启示》等

材料二 中国城市由传统城市走向近代是从十九世纪四十年代开始的,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起。通商贸易成为开埠城市的经济主体,城市商业得到发展,洋行大量出现。兴办近代工业使中国城市化发展加快。这些城市通过强行建立租界等手段、,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘编自侯蕊玲《论中国近代城市产生发展的几个特点》等

材料三 1974年,联邦德国出台了《联邦污染防治法》,主要对大型工业企业进行法律约束,制定更为严格的排放标准。如今在德国,环保理念已深入人心,对不少德国人来说,在城市里能坐城铁等公共交通就没必要开汽车,垃圾分类必须仔细,投资太阳能和风能发电已成潮流。

——据新华网《三个“雾都”如何走出“霾伏”》

(1)根据材料一,概括指出英国近代城市发展的表现。结合所学知识,指出英国城市病出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代城市发展的特点和影响。

(3)根据材料三,概括指出德国环境污染治理采取的措施。综合上述材料,指出我们应该怎么做才能让城市使生活变得更美好。

材料一 城市化是现代社会的标志。19世纪以来西方城市治理的基本原则是:凡一国的城市,不论大小,均须以同样的方法治理。法国于1789年首先实施,法国几千个城市均采用统一的城市政府组织。普鲁士于1808年采用统一管理。英国于1835年制定了城市法典,取消了200多个老的市镇自治团体。美国在1840年实行普通市规约制度,一方面禁止特别市规约制,一方面又扩大城市的职权范围。在城市权力的界限划定后,才谈得上具体的城市治理。随着城市化进程的加快,具体的城市治理问题出现了,人口拥挤、盗窃、贫富问题、娼妓泛滥等。尤其是传染病猖獗,1815年波斯尼亚鼠疫爆发,19世纪40年代中欧的马铃薯饥荒导致斑疹伤寒爆发,之后是通过公路、铁路交通遍布欧亚的亚细亚霍乱。

科赫、巴斯德的科学研究作用固然大,但是公共卫生保障才是根本,19世纪下半叶以提供洁净水和污水处理为标志的欧洲城市卫生革命遏制了瘟疫的蔓延。

——摘编自张慰慈《市政制度》等

材料二 改革开放以来,我国城市化进程不断加快,随着人口,资源等生产要素的聚集效应逐步放大,城市群在整个国家发展中的权重日益增强,与此相应,治理问题就显得越发紧迫。国际经验也表明,与高速城市化进程相伴生的城乡分割、公共卫生、老龄化、风险积聚、环境污染、交通拥堵等社会问题将会凸显,由此滋生的“城市病”已成为制约城市进一步发展的“瓶颈”。这些都要求我们必须自觉站在实现国家治理体系和治理能力现代化的高度,全面贯彻新发展理念,不失时机地推进城市治理现代化。

——(摘自求是网)

(1)根据材料一,概括19世纪以来现代城市治理的特征。

(2)根据材料二,指出我国改革开放以来推进城市治理现代化的原因。根据材料及所学知识,为我国推进城市治理现代化提出合理化建议。