材料一 明朝放弃元朝凭借边疆向外扩张的做法,继承汉唐“守中治边”的治边之策。朱元璋分封的诸子大都遣镇北方。同时,为防范北方游牧民族南下,明朝修建九边重镇,修缮长城并驻守重兵,以强硬的军事手段应对北方游牧势力。在南方边疆地区,明朝以卫所驻守各地;在卫所以外的边远地区,推行土司制度,官府对其“不过岁输贡赋,示以羁縻”。

——摘编自方铁《论元明清的边疆治理制度》

材料二

| 顺治年间 | 达赖五世进京,顺治帝待以殊礼,并赐给达赖五世黄金550两、白银11000两,大缎1000匹及珠宝玉器和马匹 |

| 康熙年间 | 清宗室之女固伦荣宪公主、和硕端静公主等七人,下嫁科尔沁蒙古部的亲王、郡王 |

| 雍正年间 | 雍正帝对前代贬低夷狄不以为然,认为“蒙古及边诸部落,俱归版图,……乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!”;始设置驻藏大臣;在西南先后改东川、乌蒙、镇雄土府为府、州,设流官并派兵镇守;青海蒙古正式编旗,共置蒙古28旗,由西宁办事大臣兼任盟长 |

| 乾隆年间 | 颁布《理藩院则例》、《蒙古律例》、《回疆则例》、《西藏善后章程》、《钦定西藏章程》 |

——据《中国大通史·清(1644—1840)》整理

(1)据材料一并结合所学知识,简析明朝边疆治理的特点。(2)根据材料二,概括清朝边疆治理中的制度创新。

(3)综合上述材料并结合所学知识,比较明清时期治边理念的变化。

材料一 中国国情的特点是民族众多、地域辽阔、地区差别较大,中央政府要对之实行有效管理,就必须建立和健全便于加强控制的地方行政体制。元朝是一个幅员辽阔的大帝国,它“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”,疆域“有难以里数限者”。以今日地理来说,帝国的势力所及,北到北冰洋,南到越南、泰国北部,东南至海而达澎湖,西至东欧和西亚。在这样大的国土内,政治、经济情况当然差别很大,元朝统治者便采用多种形式来实行管理。

——摘编自柏桦著《中国政治制度史》

材料二 改土归流源于明朝。清朝建国初曾对部分土司改置为流官。康熙三十二年(1693年),苗民以弃暴归仁,奔诉永顺司,此时皆言为保靖宣慰司管辖。至四十二年,始皆输诚纳粮,设百户、寨长。雍正五年三月,湖北总督傅敏“会同黔省预筹擒捕不法花苗(土司)”。九月,清兵进入湘南,收吐司之权,对其家属作出安置,改土归流付诸行动。十一月,官兵抵达桑植境内,地方土(民)、苗(民)载道欢迎,土司缴印归诚,改土归流进展十分顺利。

——摘编自周妮《清代湖南“苗疆”改土归流时间与秩序考论》

材料三 土司制度作为民族地区的自治制度曾维护着边疆民族地区政治文化的原生性和多元性,清政府推行的改土归流政策以加强中央王朝对边疆少数民族聚居区的统治,有利于统一多民族国家的建设。

——摘编自聂迅《清代土司基层社会治理组织体系重构:以改土归流地区为中心》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明元朝为巩固统一多民族国家采取的地方管理措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝前期改土归流的特点。

(3)根据材料二,三并结合所学知识,说明清朝前期改土归流的历史意义。

材料一 东北地处边疆,自古以来就是多民族的聚居地区,又是进入中原的诸多民族的故乡,更重要的,又是多个王朝的“龙兴”之地,因而使得东北地区的历史具有独特性,为其他边疆地区不可比拟。明代的东北,因其战略地位的重要,明政府实行“乃因其地分设卫所若干,以其酋长统率之,听其种牧、飞放、畋猎,俾各安其生,咸属统内”的政策,又在元代“站赤制度”的基础上,在东北地区广设驿站,增辟水陆交通线,使东北地区的交通线纵横交错,形成为覆盖整个东北地区的交通网络,并与内地密切联系,使东北地区成为明帝国不可分割的组成部分。

——摘编自李治亭主编《东北通史》

(1)指出以东北为“龙兴”之地的三个王朝,根据材料一并结合所学,概括明朝加强对东北地区管理的举措和特点。材料二 17世纪之末,俄军东侵至外兴安岭西麓时,乃为强大清军所遏阻。一战之下,俄军挫败,乃有中俄《_______▲_______》(公元1689年)之签订。该条约之主款厥为两强以外兴安岭为界,划疆而治。俄人之陆路东侵至此乃告一段落,双方相安无事者凡170年。直至1860年,英法联军攻破北京,俄人乃撕掉条约,进占我东北,强据我海参崴,改名俄属“镇东港”,从此为患北方,至今未已。

——摘编自唐德刚《从晚清到民国》

(2)根据材料二和所学,指出“▲”对应的条约名称及该条约签订的意义,概述近代俄人对东北地区的侵略史实。材料一 茶马古道作为我国最为古老的贸易商路,与丝绸之路有着密切关系,最早源于汉代,直到唐宋时期才正式形成。茶马古道以马帮为载体,是连接我国西南地区的纽带……自唐朝的茶文化诞生以后,饮茶之风也风靡全国,茶叶渐渐从内陆向边疆地区扩散,西南地区的吐蕃也在汉族饮茶习俗的影响下迅速爱上了茶叶,并以燎原之势在整个西南大地蔓延开来。为了加强对茶叶的管理控制,唐朝政府颁布了专门的茶马贸易制度,藏族人民以马匹交换茶叶的贸易开始形成,唐蕃古道也在这一时期开通……茶马古道与茶马贸易发展到宋朝时成为了政府加强西南边境地区管理的重要手段。为了维护边境的安宁和平,宋朝和明清的统治者均以茶马贸易巩固边疆,通过开放边境互相贸易的形式,实现对西南少数民族的“羁縻”目的,利用经济文化的方式阻止了少数民族的武力侵扰。另外,汉人在与少数民族进行经济交流之时在无形中增进了汉族与少数民族之间的感情。

——摘编自聂甘霖、陈纪昌《茶马古道与茶马贸易的现实意义和历史价值》

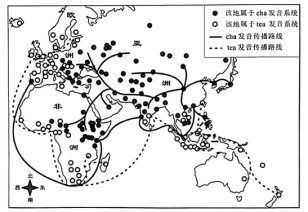

材料二 “茶”的两大发音系统在亚、非、欧三大洲分布示意图

备注:在汉语中“茶”有不同的发音,北方以及广东地区“茶”字的发音形成今天世界上的cha发音系统;厦门方言发音形成今天的tea发音系统。明清时期,葡萄牙主要从澳门进口茶叶;荷兰、英国主要从厦门进口茶叶。

材料三 中华茶文化广泛吸收了儒、释、道诸家精华,强调修身养性,是中国传统文化“内省修行”的一种体现……尽管中华茶文化具有平和淡然、含蓄内敛的自然属性,但是饮茶促进了人与人之间的交流,使茶文化天然具有开放共享、促进交流的社会属性……进入中国特色社会主义新时代以来,中国特色大国外交为世界展现了开放创新、包容互惠的发展前景,“以茶叙事”频频出现于中国主场外交的重大国际多边场合。习近平主席在多个重要外交场合以“茶”为引,在俄罗斯谈“万里茶道”、在比利时发表“茶酒论”、在巴西论“百年茶之友谊”等,将“和平发展、合作共赢”的中国方案推广至全世界……茶与茶文化是中国的,也是世界的,是跨文化交际最好的媒介之一,世界各国人民因为茶而拥有了一种共同的语言。茶味绵长、意境幽远,正如中国特色大国外交“和而不同、求同存异、和谐共生”的追求,海纳百川、大道致远。

——摘编自熊李力《中国茶文化与大国外交相融相通之道》

(1)根据材料一,概括茶马古道在我国古代重要的历史价值。结合所学,指出明代除茶马贸易外“实现对西南少数民族的‘羁縻’目的”的其他措施。(2)“茶”两大发音系统的形成与茶叶贸易路线有密切关系。根据材料二,指出新航路开辟后分布区域增长更为迅速的“茶”发音系统。结合所学,分析中国茶文化在世界传播的意义。

(3)根据材料三,结合所学,从哲学和美学的角度解读中华茶文化“自然属性”的内涵。结合所学,指出中国特色大国外交在外交布局上的特点并列举“以茶叙事”的“中国主场外交的重大国际多边场合”。

材料一 明朝自太祖朱元璋及以后诸帝放弃元朝凭借边疆向外扩展的做法,继承汉唐“守在四夷”的治边之策。朱元璋分封的诸子大都遣镇北方,前朝重北轻南的治边传统仍被明朝继承。为防范“北虏”南下,明朝修建九边重镇,修缮长城并驻重兵,以强硬的军事手段应对北方游牧势力。明朝对南部边疆也未放弃经营。在南部蛮夷地区大量派驻军队,以卫所的形式驻守各地。卫所军士有军籍,携带家眷子女,世代相继为军户。军士中大部分参加屯田,小部分驻防。在南部边疆各省,郡县、卫所互为表里,施政则相辅相制。卫所主要安置在农业地区及形胜险要之处,遂形成大规模的军事性质的移民浪潮,推动了卫所地区社会的发展。在设置卫所以外蛮夷聚居的边远地区,明朝普遍推行土司制度,总体上实行卫所与土司结合统治的双轨制。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

材料二 新中国成立前后,为巩固和建设边疆,中国共产党采取了多样的政策措施对边疆进行治理。《中国人民政治协商会议共同纲领》作为新中国建国的政治纲领,对民族政策做了全面规定。指出“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”,“各少数民族地区,应实行民族的区域自治”。新中国成立初期,中国共产党派遣民族访问团赴西南、内蒙、东北等民族地区进行党的民族政策宣讲,积极争取边疆各少数民族对新中国的认识和了解,实现新生政权的稳固。与此同时,中央人民政府下发《中央人民政府关于处理带有歧视或侮辱少数民族性质的称谓、地名、碑碣、匾联的指示》,禁止民族间的歧视和侮辱。为实现共同纲领民族政策的需要进行培养民族干部,在北京设立中央民族学院,原新疆学院改称民族学院。截至1952年6月,全国已建立各级民族自治区共130多个,自治区内少数民族人口约计450万人。

——摘编自白江波《新中国成立以来我国边疆治理政策概述》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝对南北边疆治理不同措施的积极意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立前后中国共产党治理边疆的主要特点。

材料一 中国历代均重视对边疆的治理。秦将郡县制推行到边疆地区。汉王朝除了设置郡县外,还设立属国管理内徙边疆民族,使其成为汉王朝边疆防御的重要力量。唐朝追求“治安中国,而四夷自服”,实行开明的治边政策。另外,为维护边疆地区的安定,唐王朝确立了军镇屯戍制度。元朝通过设立行省实现了对边疆地区广泛而直接的管理。清王朝从中外一体(内地与边疆为一个整体)的认识出发,以积极态度治理边疆各民族,使其起到“屏藩”、“拱卫”作用。在实际运作中,突出改革行政体制,如中央设理藩院,主管边疆民族事务,地方则因地制宜采用不同的统治体制。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》

材料二 明朝自太祖朱元璋及以后诸帝放弃元朝凭借边疆向外扩展的做法,继承汉唐“守在四夷”的治边之策。朱元璋分封的诸子大都遣镇北方,前朝重北轻南的治边传统仍被明朝继承。为防范“北虏”南下,明朝修建九边重镇,修缮长城并驻重兵,以强硬的军事手段应对北方游牧势力。明朝对南部边疆也未放弃经营。在南部蛮夷地区大量派驻军队,以卫所的形式驻守各地。卫所军士有军籍,携带家眷子女,世代相继为军户。军士中大部分参加屯田,小部分驻防。在南部边疆各省,郡县、卫所互为表里,施政则相辅相制。卫所主要安置在农业地区及形胜险要之处,遂形成大规模的军事性质的移民浪潮,推动了卫所地区社会的发展。在设置卫所以外蛮夷聚居的边远地区,明朝普遍推行土司制度,总体上实行卫所与土司结合统治的双轨制。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出古代治边政策的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别概括明朝对南北边疆治理的不同措施并分析其积极意义。