材料一:汉武帝时期,由于财政危机,国家取消行之已久的盐铁特许制度,由政府自行经营盐铁。其时,王国问题已经解决,山海资源的垄断权已全部收归朝廷。实行盐铁官营,国家不仅占有了盐铁商人的利润,而且把农民对盐铁的消费纳入了国家的财政市场。国家一旦控制了盐铁,大量为豪族地主所隐古的人口,不得不出高价食官盐、用官铁,等于是在向国家交税。

——程念棋《国家力量与中国经济的历史变迁》

材料二:清朝立国后,多次采取有力的军事行动,致力于恢复和捍卫疆土的安全,并取得良好的效果。清朝统治者还与蒙古上层长期联姻,积极传播佛教,利用上层联络和文化影响的作用,促进了蒙古与中原政权的相互了解,解决了长期以来中原王朝受游牧势力南下威胁的问题。……在此条件下,清朝于北方遏制了沙俄的继续南下,且运用外交手段划定了边界;于南方,运用朝贡贸易体制把欧洲列强的权利锁定在规程所允许范围内。……这使得前中期的清朝对其疆域的最终奠定,能够从容地从学理与法理上自我确认。

——于逢春《论中国疆域最终奠定的时空坐标》

材料三:在抗战中迸发出来的是对新型国家的认同。这样的国家不仅是全民族利益的代表者和维护者,还要用新型的国家系统、理念和技术将其成员的热情、忠诚激发出来、组织起来,去为中华民族这一超越地域、等级、党派、性别的群体利益而奋斗,而中华民族的利益不仅包括“保种”、“独立”、领土统一和完整,还包括保持文化和历史的延续性,甚至寄望新型国家在新背景恢复国人曾有的民族地位和国家尊严。

——徐慧清《抗战对中国民众现代国家认同的建构》

材料四:中共十八大以来,中国特色社会主义进入所时代。在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下,中国共产党和中国政府积极推进对台工作理论和实践创断,牢牢把握两岸关系主导权和主动权,有力维护台海和平稳定,扎实推进祖国统一进程。但一个时期以米,台湾民进党当局加紧进行“台独”分裂活动,一些外部势力极力搞“以台制华”,企图阻挡中国实现完全统一和中华民族迈向伟大复兴。

——《台湾问题与新时代中国统一事业》

(1)据材料一并结合所学知识,归纳汉武帝巩固发展大一统的措施。(2)据材料二,概括清朝采取奠定了我国统一多民族国家版图的内外措施,结合所学知识分析其意义。

(3)据材料三并结合所学知识,概括新型国家观念的内涵,并简析其得到认同的原因。

(4)据材料四并结合所学知识,指出中国共产党和中国政府积极推进对台湾工作理论和实践创新的具体表现。

材料一 “因俗而治”往往被认为被视为清朝边疆治理的方针,但对“一体”的追求也是清朝国家治理中无处不在的,弃“专恃险阻”为“修德安民”构成了清朝维持“大一统”王朝疆域稳定的重要政策特点。“改土归流进一步实现了对西南少数民族地区的直接统治”,盟旗制度等在具体实施中无不凸显国家的强势介入,较元朝的行省也是巨大的发展。平定大小和卓之乱后,乾隆即有“今为我属,凡事皆归我律更章”的表述。

材料二 清朝末期,国力早已由盛转衰,清王朝内部的统治问题逐渐显露,国内人民尤其是边疆地区人民同清朝统治阶级之间的矛盾日益激化导致各地起义斗争不断。国内动乱加剧大大削弱了清政府在边疆地区的统治力,加上列强的外部入侵从而进一步加剧了清末的边疆危机,晚清政府在内忧外患的双重困境之下,边疆危机愈演愈烈进而逐渐演变为整个国家的危机,广袤的边疆地区在内忧外患的情况下变成了“危险的边疆”。

——据邢广程李大龙主编《清代国家统一史》等资料整理

(1)据材料一,分别从指导思想和管理方式上概括清前期边疆治理的突出特点。结合所学知识,指出其主要背景。

(2)据材料二并结合所学知识,简要分析清末边疆危机不断加剧的原因。

材料一 清朝前期开拓和巩固边疆的举措简表

东北 | 打击沙俄,1689年签订《尼布楚条约》 |

北方 | 入关前打败并收降漠南蒙古,后在漠北、漠南蒙古地区设内蒙古盟旗、乌里雅苏台将军管辖 |

西北 | 打败漠西蒙古准噶尔叛乱;新疆设立伊犁将军管辖 |

西藏 | 册封五世达赖和五世班禅,设立驻藏大臣,实行金瓶掣签制度 |

西南 | 大规模进行改土归流 |

东南 | 打败郑氏政权,统一台湾,设立台湾府,隶属福建省 |

——根据《中外历史纲要(上)》整理

材料二 19世纪六七十年代,随着西方侵略者的到来,“守在四夷”的传统边防观发生了变化。清政府内部形成了以李鸿章为代表的“海防派”和以左宗棠为代表的“塞防派”。海防派认为列强沿海岸线直逼天津和北京,海防压力远大于塞防,应放弃新疆而将军费集中用于海防。塞防派认为新疆乃西北门户,不能放弃。这场争论前后长达十多年之久,最终清政府权衡利弊后做出了“东则海防,西则塞防”二者并重的策略。

——摘编自施润棋《清末我国边疆治理政策研究》

(1)根据材料一,归纳清朝前期经略边疆举措的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清时期出现“海防与塞防之争”的背景,并列举清政府践行“海塞并重”理念的具体措施。

材料一 康熙年间,清廷重新统一台湾后,并没有戮杀郑氏。鉴于投降官兵的顾虑,施琅上书建议朝廷就地安置,获准。面对朝廷对是否在台湾驻军的分歧,施琅等人则以实际调查为依据,提醒朝廷重视台湾的地位,这为康熙帝最终决定让清军留守台湾起了关键的作用。清廷在台湾设立府、县机构之后,又适时地采纳地方官员的意见,在台湾地区轻赋薄税。加上此时海禁解除,大量闽南人移居台湾,使得妈祖信仰(我国沿海地区的一种民间信仰,妈祖为传说中掌管海上航运的女神)在台湾地区广泛传播。

——摘编自陈丽萍《施琅对妈祖信仰的推崇及其时代价值》

材料二 明末清初,妈祖信仰随着闽粤移民横渡台湾海峡,其后不久便在台湾落地生根,民间各地妈祖庙不断涌现。妈祖信仰与妈祖庙逐渐成为地方凝聚不同姓氏和族群的纽带,在各地形成了一个个以祭祀妈祖为中心的地方“祭祀圈”。各祭祀圈大小不等,包括“部落性、村落性与全镇性等不同的层次”;在同一祭祀圈内,民众有着共同的神明信仰、祭祀活动、组织和经费等。

——摘编自宋建晓《台湾妈祖信俗与乡土社会的互动发展研究:基于乡村治理视野》

(1)根据材料一,概括康熙时期清廷治理台湾的举措,并结合所学知识说明清廷采取这些举措的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析清初妈祖信仰在台湾地区得到传播的影响。

材料 新疆经略成功与否,会牵动西北乃至全国政局的连锁反应,是以“自古重新疆者所以保蒙古,保蒙古者所以卫京师”。1764年,清朝从盛京(今沈阳)各地抽调骁勇善战的锡伯族官兵连同携眷家属总计3275人分两批西迁新疆。西迁期间,锡伯族遭遇种种困境。历经一年数个月,跋涉5200千米,于1765年先后抵达伊犁地区、塔尔巴哈台(今塔城)驻防。西迁的锡伯族成为清朝移民实边的重要组成力量。

锡伯族西迁路线图

——摘编自蒋静《锡伯族西迁与清朝西北实边策略研究》等

(1)根据材料并结合所学知识,说明锡伯族西迁的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括锡伯族西迁的特点。

材料一 (元明时期)中央王朝的治藏方针往往通过西藏地方政权来贯彻,由于缺乏有效监督,极易导致中央政府的方针政策得不到贯彻或达不到预期效果。1717年准噶尔部突袭拉萨,虽然最终被清军击败,但其势力始终威胁西藏。西藏地方政权内部也勾心斗角,争权夺利。雍正皇帝因此决定向西藏派遣驻藏大臣,办理前后藏一切事务。1791年廓尔喀入侵西藏,驻藏大臣一方面向清廷奏呈战争情况,另一方面协调西藏地方与进剿清军的关系,督办粮饷。战争结束后,驻藏大臣又协助制定《藏内善后章程》(经清王朝批准后颁布实施),并劝导西藏地方政权减免赋税,请求中央王朝赈恤。当西藏发生疫情时,驻藏大臣又下令建房安置,捐款购买药品等安抚民众。此外,驻藏大臣还协同达赖喇嘛等处理一般事务,并经常协调西藏地方各种势力之间的关系,化解各种矛盾。

——摘编自陈柏萍《清代驻藏大臣的设置及其历史作用》

材料二 1951年,中央人民政府和西藏地方政府签订“十七条协议”,西藏实现和平解放……1959年9月,西藏自治区筹委会先后作出《关于废除封建农奴主土地所有制,实行农民土地所有制的决议》《西藏地区减租减息实施细则》《关于西藏地区土地改革的实施办法》等重大决议部署。百万农奴和奴隶从封建农奴制度的枷锁中被解放出来,获得人身自由和宗教信仰自由,获得现代意义上宪法和法律所赋予的基本公民权利。1965年9月1日,西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议在拉萨召开,宣告西藏自治区成立。

——摘编自余志坤《伟大而深刻的社会变革——纪念西藏民主改革60周年》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝设置驻藏大臣的背景及其职责,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西藏自治区成立的政治前提,并分析西藏自治区成立的意义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出清朝与新中国治理西藏的相似之处,以及政府进行地方治理时应考虑的因素。

材料一 中国古代一统王朝与分裂时期以及近现代的首都主要都设在现在五个城市或其附近,这五个城市即西安、洛阳、北京、南京与开封。……如果从地理位置与历史发展而言这五个城市可以分成两组:东西向的西安、洛阳与开封,南北向的北京与南京。这两组首都所占历史时期也正好明显地分开:前一组占据了前大半段历史,后一组则占据了后小半段历史。

——周振鹤《东西徘徊与南北往复——中国历史上五大都城定位的政治地理因素》

材料二 “现在世界上真正大的问题,带全球性的战略问题,一个是和平问题,一个是经济问题或者说发展问题。和平问题是东西问题,发展问题是南北问题。概括起来,就是东西南北四个字。”

——1985年3月,邓小平在会见外国访华团时的讲话

(1)结合所学知识,对材料一所示历史现象进行解释。(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明20世纪80年代“东西南北”问题突显的历史背景,并指出中国的应对之策。

材料 清代新疆屯田主要有兵屯、民屯两种,另外还有回屯、旗屯、犯屯等不同类型。兵屯,主要由绿营兵从事屯种。民屯,又叫户屯,官府在陕甘地区招募贫苦农民,提供车辆、口粮,并有计划地组织迁移,到达新疆后还借给其口粮、住房以及土地、籽种和牛具。以八旗闲散兵丁为劳动力的屯田形式,即是“旗屯”。犯屯的劳动者由各地押解到新疆的各类犯人组成。“回屯”是政府将居住在天山南路的部分维吾尔族农户移到天山北路伊犁盆地进行屯垦。从康熙五十四年(1715年)至乾隆二十一年(1756年)为屯田的初始阶段,多直接服务军事行动,时断时续,全部属于兵屯。从乾隆二十二年(1757年)至六十年(1795年)为兴盛阶段,该阶段民屯、回屯、旗屯、犯屯渐以推广,尤其是民屯。从嘉庆元年(1796年)至同治三年1864年)为艰难维持时期,嘉庆末道光初,南疆发生了大规模的张格尔之乱,通过勘定叛乱,道光帝觉得“屯田一事,实为安边便民,足食足兵之良法”,深刻认识到屯田的重要性,大量招募内地民户屯田新疆。从同治三年1864年)至宣统三年(1911年),为复兴阶段。1887年,首任甘肃新疆巡抚刘锦堂对旧有之屯田制度进行了变革。

——摘编自李新伟《清代的新疆屯田》等资料

(1)依据材料结合所学,分别概括康乾时期和晚清在新疆屯田的背景。(2)依据材料并结合所学知识,说明清政府在新疆屯田的作用。

材料

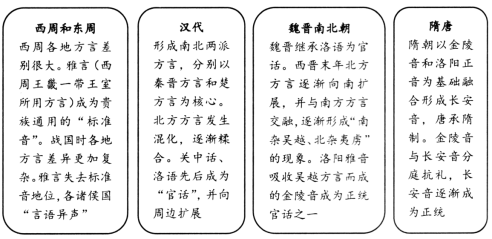

——据《中国历史地理概述》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代官话发展演变趋势并分析其背景。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对古代官话发展演变的认识。

(3)根据材料及所学知识,推断清代中后期“北京官话”的构成因素。

材料一 元代在东北地区设辽阳行省,大批汉人被流放到黑龙江的奴尔干城一带;并在蒙古地区进行了有史以来的第一次屯田,在漠北蒙古设岭北行省,调动大批蒙古人、汉人、南人在和林(今蒙古国乌兰巴托),梅海等地屯田6万多亩;在云南(原大理国属地)设云南行省,汉人张立道做劝农使时,“教民播种,为陂池以备水旱”,并介绍内地养蚕植桑的经验。

——摘编自齐涛《古代中国经济史》

材料二 雍正帝为进一步巩固对广大西南地区的统治,在改土归流的基础上推行一系列开发政策。雍正帝在灵活处理土司、土官问题后派遣了一批忠诚、廉明、吃苦的流官以安定局面。针对土税繁多且杂乱的现象,雍正采取轻收、划一赋税,按内地“摊丁入亩”征收。雍正还在西南地区丈量土地、鼓励开垦,对大量无主荒地或生荒地,发给牛种、给予银两、分给房屋,鼓励垦种。官府在改流区发展水利、设置水利专官,开发水路交通也是其中的重要内容,如清廷在苗区组织苗民修筑公路,北达四川,东入贵州。在少数民族地区还普遍开设学校,批准各州县科举之名额。

——摘编自启智《清史通鉴》

(1)根据材料一,概括元朝政府开发边疆的举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明雍正帝开发西南地区的历史背景及其影响。