材料一 公元626年(武德九年)九月,唐太宗说:“王者视四海如一家,封域之内,皆朕赤子。”公元647年(贞观二十一年),又说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

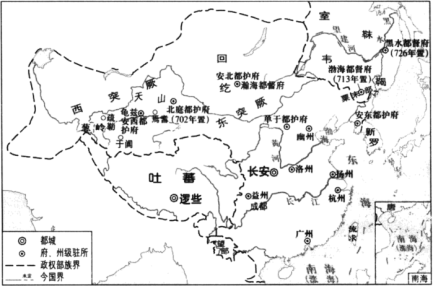

唐朝前期疆域与边疆各族分布图(669年)

——摘编自人教版普通高中教科书历史必修《中外历史纲要》(上)

材料二

表 清朝经略边疆的举措

地域 | 成就 | 内容 |

东南 | 统一台湾 | 1684年清朝在台湾设府,隶属福建省。 |

东北 | 抗击沙俄 | 康熙前期组织雅克萨自卫战,1689年中俄签订《尼布楚条约》。 |

西北 | 稳定新疆 | 平定准噶尔叛乱和大、小和卓叛乱。1762年在新疆设伊犁将军。清朝在蒙古族地区设盟、旗进行统治。 |

西南 | 管辖西藏 | 册封达赖、班禅,设驻藏大臣,1793年颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确和落实中央政府对西藏地方的管辖权。 |

改土归流 | 土官改为流官,强化了清政府对西南地方各民族的管理。 | |

南方 | 平定三藩 | 康熙平定三藩之乱,巩固统一。 |

材料三 中国疆域由大漠游牧、泛中原农耕、东北渔猎耕牧、雪域牧耕、海上文明这五大文明板块构成,在历史长河中,这些文明板块彼此交流、渐次统合,最终构成了中国疆域。今天,面对统一多民族国家的基本国情,我们要坚持“四个共同”理念,即:各民族共同开拓辽阔疆域、共同书写悠久历史,共同创造灿烂文化,共同培育伟大精神。在与各民族平等相待的过程中铸牢中华民族共同体意识。

——陈永亮《“四个共同”:统一的多民族国家理论的多维解析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐太宗统治时期民族政策的特点,并列举两个史实加以说明。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清朝经略边疆举措的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对铸牢中华民族共同体意识的认识。

材料一 清朝前期,中央设立理藩院统管边疆民族事务,派将军、都统等官员监管边疆军事、民政,颁布《蒙古律例》《回疆则例》《新疆条例》等法律。蒙古诸部在吸收八旗制度、草原会盟习俗基础上,实行盟旗制度,各旗受中央政府直接管辖,各盟、旗不相统属。统一新疆后,在传统伯克制度基础上,实行政教分离政策,伯克不能世袭,负责当地民政事务。西藏地区,派驻藏大臣处理西藏事务,并借助宗教领袖教化风俗,实行金瓶掣签制度。西南边疆实行改土归流,设府厅州县,建立保甲制度。台湾、海南地区实行郡县制度。对于边疆民族上层人士,朝廷常邀请其赴京觐见,旅途费用由朝廷承担,觐见时享受盛大宴赏。政府还鼓励内地人口移居边疆,贷给种子与耕牛;在边地创办学校,发展儒学教育。清朝的边疆治理制度较历代而言最为成熟和完善,体现了清朝治边方略的基本精神,边疆治理也卓有成效。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

材料二 民国建立之初,中央政府对边疆治理尤为重视。《中华民国临时约法》明确规定,中华民国的领土“为二十二行省、内外蒙古、西藏、青海”;中华民国人民“一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;参议院的参议员“每行省、内蒙古、外蒙古、西藏各选派五人,青海选派一人”。中央设立蒙藏事务局,由其负责边疆事务,如发展蒙藏地区经济和社会事业,出版蒙藏回文的《白话报》,设立蒙藏专门学校,嘉奖边疆地区爱国上层人士,任命边疆民族地区的官员等。1919年,孙中山在《建国方略》中提出开发边疆、发展边疆经济与文化的计划,这是中国历史上第一次把边疆建设纳入国家经济建设的一份整体规划。

——摘编自孙宏年《民国初年的边疆治理思想与机构演变(1912—1919年)》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝边疆治理举措所体现的治边策略,简析其治边举措的主要作用

(2)根据材料二并结合所学知识,概括民国初年边疆治理呈现的新变化,分析边疆治理所折射出的时代特征

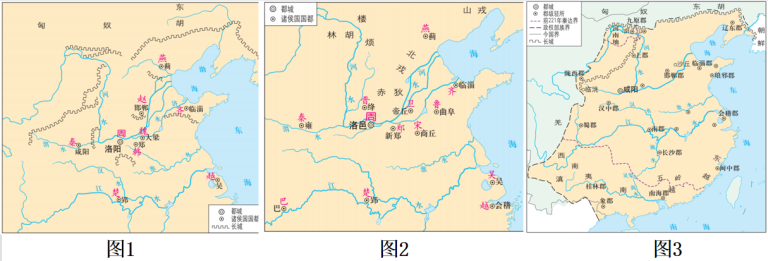

材料 图1、图2、图3是西周、秦朝、清朝三个历史时期的形势示意图

图1西周形势图 |  图2秦朝形势图 |

图3清朝形势图 | |

——据《中外历史纲要(上)》整理

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明西周、秦朝和清朝在地方管理上实行的主要政治制度。

(2)根据材料并结合所学知识,说明中国古代对地方管辖的演变趋势及意义。

材料一 唐朝时,周边各少数民族如突厥、回纥、吐蕃、靺鞨族等迅速发展。唐朝为加强管理先后设安西、北庭都护府,派文成公主入藏通婚,并带去大批手工艺品及医药书籍等,封鞋羯族粟末部首领大祚荣为渤海郡王。唐太宗被草原各民族尊称为“天可汗”。他曾说:“自古皆贵中华贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落依朕如父母。”唐王朝在其发展过程中,不断吸纳各民族优秀文化的精华,形成大唐文化的繁盛气象。

材料二 清初建立的历代帝王庙,除了供奉三皇五帝以来的历代开业帝王外,还增入辽太祖、金太祖、明太祖等皇帝进行祭祀……康熙帝还专程前往曲阜瞻拜孔庙,重用李光地等儒臣。针对“华夷之辨大于君臣之伦”的观点,雍正帝驳斥道:“自我朝入主中土,君临天下,并蒙古极边诸部落俱归版图,是中国之疆土开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!”

——摘编自常建华《国家认同:清史研究的新视角》等

(1)根据材料一、二概括唐朝和清初统治者的民族观及其采取的相应措施。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析唐朝和清初统治者采取上述措施的历史作用。

材料一 清顺治十六年(1659年),贵州巡抚赵廷臣升任云贵总督,开云贵督府设置之端,拉开全面治理云南的帷幕。顺治十七年(1660年),清军占领昆明,平定南明政权;康熙六年(1667年),以“教化、王弄、安南三长官司地为开化府”,并下设永平、东安等八里。康熙二十年(1681年),平定三藩之乱,重置绿营兵,形成3标、7镇、6协、7营的军事建制;康熙二十六年(1687年),云南总督、巡抚同驻云南府城,确立了云南的督、抚同城体制。雍正四年(1726年),鄂尔泰作为云贵总督办理边界事务并建关立界;中法战争后,清政府派内阁学士周德润为勘界大臣前往云南,签订中法《续议界务专条》,收回部分失地。

——摘编自聂迅《清代滇东南边疆民族地区国家治理的区域演进与历史进程研究》

材料二 1952年9月,云南省委边疆工作委员会做出了《关于党对边疆民族聚居区统一领导的决定》,从1953年中期开始,组织召开各级人民代表大会,成立各民族地方人民政府。20世纪50年代初期,昆明军区3.14万名官兵,响应党的号召,参与“屯垦戍边”战略,1952年,中共云南省委组织3000多人的工作队深入边疆民族地区,积极与各阶层人士联系,开展“做好事,交朋友”活动。十一届三中全会以后,国家批准云南畹町、瑞丽等作为首批边境开放城市,云南边境地区开启了沿边开放的新时期。1991年,瑞丽市边境贸易额达7.5亿元,货物吞吐量超过80万吨,瑞丽成为当时中国最大的边境贸易口岸。

——摘编自李邦伟《建国以来我国边疆治理模式的变迁及重构研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代治理云南边疆地区的措施及其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立后云南边疆治理的特点。

材料一 图1、图2、图3是中国古代三个历史时期。

材料二 岭北行省和辽阳行省主要防范诸蒙古部落的叛乱,派驻许多蒙古骑兵团在河南江北行省、云南行省、四川行省来进行军事控制,而东南是天下财赋重地,行省设置为了搜刮财富进统治者囊中。秦汉唐宋以来,中国政区都以“山川形便”为惯例划分,常以大江、大河作为政区的边界,元朝则以犬牙交错的形式划分行省疆域。元朝以五事“户口增、田野辟、词讼简、盗贼息、赋税平”作为对地方官的考核标准。

——摘编自李俊刚《元朝行省制度及其渊源略论》

材料三 唐太宗曾说:“自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”唐太宗的民族团结政策使少数民族首领对唐朝忠心耿耿,愿意“世为唐臣”。清朝康熙帝同样重视处理民族事务,1702年开始修建热河行宫,坐落在承德市,后亲自提名为避暑山庄,避暑山庄成为处理民族事务加强北部边防的政治中心。

——人教版《中外历史人物评说》

(1)图1、图2、图3分别是哪一时期的形势图?请说明理由。根据材料一并结合所学知识指出秦统一前蕴含的统一因素。

(2)根据材料二,指出元朝行省制度区别于以往地方行政管理制度的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐太宗、康熙帝为加强藏族地区民族团结所采取的措施。

材料一 明朝自建国以来,就不断受到蒙古的骚扰,这一状况延续了两百余年。明政府虽把对付蒙古势力作为边防的重点,并采取了种种措施,但无论是进取,还是防御,都一直未能消除明朝北方的祸患。然而,俺答封贡互市后,“三陲晏然,曾无一矢之警,境土免于蹂躏,生民免于虔刘,客兵不调,帑藏不发,即边费之省,不下百余万,即胡利之入,不下数十万,纵使虏酋明岁辄渝盟,而我中国今岁之利亦已多矣。”

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 在中央,设立理藩院,与六部平行,主管边疆民族事务,在清代前期,理藩院还兼管中外 交涉事宜,为使管理规范化,制定并不断修订补充《理藩院则例》《回疆则例》等法规,通令实施。在地方上,在加强中央集权、保证政令统一的前提下,采用适合当地民族社会的统治体 制,而不强求划一。对少数民族上层,清政府采取如封爵、给体、年班朝靓、联姻等措施,其中 笼络、安抚首先重视蒙古是清政府的基本国策。

——摘编自马大正《中国边疆学构筑札记》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明政府在军事上防御蒙古的措施,并说明“俺答封贡” 对明朝的积极影响。

(2)根据材料二,概括清政府对边疆地区治理政策的特点。

材料一 秦在开疆拓土的过程中,灭义渠后在西北地区设陇西等三郡;开岭南,在南越之地设置南海等郡。汉王朝亦然,在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。西域都护是西汉政府在西域设立的最高军政长官,其职责主要是维护当地秩序,保障丝绸之路西域南北道的安全和畅通。秦从匈奴手中夺得河套地区后,就以“益田一顷,益宅九亩”的“拜爵”方法,将数以万计的中原汉族军民,“戍以充之和迁去开垦土地”。有汉一代,更是大规模实行屯田戍守、徙民实边的政策。自汉代起,“汉人”作为华夏民族的称谓已为境内外普遍接受。华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。内地居民迁入边地,对这些地区经济、文化的发展也有重要的影响。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二 清王朝首先划定了民族之间的活动边界,限制族际人口流动;其次,在户籍管理上实行差别化的户籍制度,一是户籍有普通籍和特别籍之分,把满族、蒙古族等民族归在特别籍内,在特别籍内进行旗籍和藩籍的划分等;在管理体制上区分内外,这个区别有关内、关外之别。在国家的民族政策中,各民族的“自主权”越来越少。清王朝对少数民族地区的封禁制度,也是清王朝专制的具体体现。清王朝的民族政策覆盖少数民族政治、经济、教育等各个领域,但是无论是政治制度的改革,还是经济制度的改革,都是以王朝统治服务为根本宗旨,而不是以天下苍生为念。

——摘编自董文强《清朝民族政策的历史进步与局限》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉政权处理民族关系的举措并说明其历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评述清王朝处理民族关系的举措。

材料一 宋代和明代地方行政和监察制度比较表

| 宋代 | 明代 | |

| 地方行政 | 每略设四监司,分掌财政、军政、刑法及仓谷;各州加设通判,知州发出的政令须由通判副署;通判可直接向中央报告地方吏治的得失 | 各省设三司,分掌行政、军事及司法,互不统属,直隶中央;分封子孙为王,以镇守地方,屏藩皇室 |

| 监察制度 | 设独立的谏院和御史台,监察百官,以监督宰相为要务 | 中央设都察院,监察百官;置十三道监察御史,巡视地方 |

材料二 中国治边思想大体形成于秦汉,发展并延续至清代。清廷中持中国“居天下之中”的看法相当普遍。康熙帝说,“我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方,较之长城,更为坚固”。乾隆帝说:“夫开边黩武,朕所不为;而祖宗所有疆域,不敢少亏尺寸。”随着沙俄等对中国边疆的觊觎,清代不仅通过设置东北三将军、伊犁将军等在陆路屯重兵于边疆,在海疆亦设立全面的防御体系,定期巡边。边疆将军管理所辖区的边防、屯田、贸易和征税诸事务。清廷还对边疆各族采取盟旗、伯克和土司等管理制度,“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,强调其地方行政由本民族人士负责,并长期严禁其他民族人口流入边疆。

——据马大正《中国边疆经略史》

(1)根据材料一,概括指出宋、明两代地方行政和监察制度的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝前期边疆治理的主要特点及积极作用。

10 . 材料 在统治多民族大一统国家方面,清朝积累了不少成功的经验。清朝在中央设有专门负责边疆民族事务管理的机构理藩院。前代的类似机构通常为礼部下属,而清朝的理藩院直接受皇帝领导。出于统治边疆民族地区的需要,清廷大力推行民族立法工作。早在入关之前,已经颁布《蒙古律例》,入关之后,对这部法律不断增补修订,嘉庆年间,修成《理藩院则例》713条,这是一部适用于各个边疆民族地区、具有普遍意义的民族法规。此外,清廷也针对不同边疆地区颁布了一些区域性立法。对新疆维吾尔地区,乾隆时颁行了《回疆则例》;对西藏,乾隆一朝先后颁行《西藏善后章程》《钦定西藏章程》等多部法规。乾隆三十六年,土尔扈部回归清朝,受到乾隆皇帝的隆重接见和宴请。

——摘编自袁行霈《中华文明史》第四卷

(1)根据材料,概括清朝处理民族关系的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简析清朝处理民族关系措施的积极意义。