| A.阻止了中国白银的大量外流 | B.推动了中国社会向近代化转型的进程 |

| C.加强了东南沿海地区的海防 | D.成为中国逐渐落后于世界的原因之一 |

| A.促使中国朝贡贸易逐渐衰落 | B.表明中国海权意识不断强化 |

| C.使中国逐渐落后于世界潮流 | D.使得中国对外交流完全断绝 |

材料一 1680年,福建官员杨捷等人为缓解百姓生活压力、防止敌对情绪再次高涨,上琉请求开海贸易,同年,金门、厦门、铜山、海坛四岛率先开海,之后整个海禁政策随之松动。1683年,郑氏反清力量覆灭,1684年清政府正式废除海禁政策,大量中国商船出海贸易,海外商船也纷纷来华,刺激了国内经济的增长,中外交往也随之增多,清朝国力进一步提高。

材料二 1684年海禁政策废除后,众多沿海华人到东南亚的吕宋、马六甲等地进行贸易,并逐渐定居于此,这些海外华人中包括部分明末反清移民和从台湾出逃的郑氏后人。康熙帝在得知这一情况后,逐步禁止内地人民前往南洋。1717年“南洋禁海令”出台,禁止沿海地区的人民前往东南亚、南亚等南洋海域进行贸易。

——以上均摘编自王玉婷《康熙年间的海禁政策初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括康熙帝废除海禁政策的背景和影响。

(2)根据。上述材料并结合所学知识,谈谈你对康熙帝时期海外政策变化的认识。

材料一 西汉时期,大臣晁错曾向汉文帝建议“徙民实边”,大臣赵充国曾向汉武帝建议“屯田于边防,戍卫与垦耕并顾”。……到了明朝,统治者更是大兴屯田。为结束元朝梁王巴把剌瓦尔密在云南的统治,早日实现全国统一,朱元璋欲取道贵州,进攻云南。但当时的贵州,交通梗阻,经济落后,民族关系复杂。为解决这些问题,朱元璋决定在贵州屯田。明代因军屯、民屯、商屯进入贵州的人数约三四十万,其屯田总计约400万亩。朱元璋采取了“移民就宽乡”的政策,即把“地狭民稠”地区的居民迁往“地广人稀”的边疆。

——摘编自舒彩前《古代移民实边政策的当代借鉴意义》

材料二 1840年的鸦片战争,……我国沿海地区和东北、新疆、西藏、云南、广西等一些边疆省区的外患日益突出,出现了边疆全面危机的严重局面。……应该说,自明代以降,在中国内边防务问题依然严重存在的同时,现代意义上的边防,即外边防务问题开始提上议事日程。可清朝统治者面对边疆防务这种变化的形势,仍沉迷于治理“内边”的传统治边政策而不思也不会防备外患,致使前期治边政策的辉煌很快成为明日黄花。

——摘编自马大正《中国边疆治理——从历史到现实》

(1)根据材料一和所学知识,概括汉代与明代移民实边政策的不同,并简析古代移民实边政策的历史意义。

(2)根据材料二和所学知识,概述清朝传统治边政策成为“明日黄花”的原因。

| A.振兴了沿海经济 | B.保护了民族工业 |

| C.顺应了时代潮流 | D.妨碍了中外交流 |

| A.说明了闭关锁国政策的终结 | B.促使自然经济开始解体 |

| C.客观上顺应了新航路的开辟 | D.促使资本主义萌芽产生 |

材料一 1685年,清廷始开海禁。次年,仿明末“牙行”(向政府申请外贸特许经营权的贸易组织),开设“洋货行”,与洋商进行贸易。此后洋货行数目不断变化,但在广州俗称“十三行”。十三行的行商须为洋商提供住所,交易完成后,洋商限期离境。1757年,清廷将广州定为唯一的外贸商埠。“豪商大贾,各以其土所宜(当地特产)相贸,得利不赀,故曰金山珠海、天子南库”。

材料二 1759年,清廷颁布《防范外夷规条》,规定洋商到广州后,应在指定寓所居住,由行商管束稽查。“凡非开洋行之家,概不许寓歇。其买卖货物,必令行商经手方许交易。”清廷还规定,外国商船到广州后,“进口货物应纳税银,督令受货洋行商人,于夷船回帆时输纳(纳税)。至外洋夷船出口货物应纳税银,洋行保商为夷商代置货物时,随货扣清,先行完纳。”《南京条约》签订后,十三行逐渐衰落。

阅读材料,结合所学,评析十三行的兴衰。

——据《白银资本》等整理

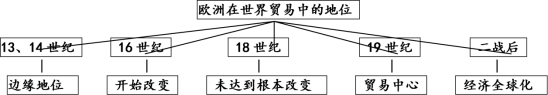

(1)13到18世纪,在世界经济贸易中居优势地位的应该是哪个地区?请以其中一个国家为例,说明其对外贸易的途径和主要商品。

(2)结合所学知识,分析16世纪欧洲在世界经济贸易中处境开始改善的主要原因。

(3)根据材料和所学知识,指出与18世纪相比,19世纪欧洲在世界经济贸易中的地位发生了怎样的变化?分析促成这一变化的政治、经济原因。

| A.西学在中国的广泛传播 |

| B.清朝思想控制逐渐放松 |

| C.清朝社会危机日趋严峻 |

| D.洋务运动的开展 |

| A.地理环境不利于商品经济的发展 |

| B.农耕经济的封闭性和落后性 |

| C.鸦片的流入致使白银大量外流 |

| D.自然经济占据主导和“闭关禁海”政策的压制 |