材料一 孔子《孝经·纪孝行》中说:孝子对父母亲的侍奉,在日常家居的时候,要竭尽对父母的恭敬,在饮食生活的奉养时,要保持和悦愉快的心情去服事;父母生了病,要带着忧虑的心情去照料;父母去世了,要竭尽悲哀之情料理后事;对先人的祭祀,要严肃对待;礼法不乱。

司马光在《与侄书》中告诫其侄子们要加倍地谦恭退让,不得依仗他的权势威望做违法不公,打扰官府,欺压百姓的事情,使故乡的人们都讨厌、痛恨他们。

包拯在《包孝肃公家训》中将为官清廉、不营私舞弊作为家训,并严厉告诫子孙:“后世子孙仕宦,有犯赃滥者,不得放归本家;亡殁之后,不得葬于大莹之中,不从吾志,非吾子孙。”胡安国在《与子寅书》中告诫子孙做官要勤于政事,亲民爱民:“汝在郡,当一日勤如一日,深求所以牧民共理之意。勉思其未至,不可忽也。”

材料二 “年来国事日非……受人凌辱之原因,莫外乎不谙世事,默守陈法,藏身于文字之间,而卑视工商。岂知世界文明,工商业较重于文字,窥各国之强盛,无独不然。”

——李鸿章《文儿》

“近来时事日坏,都由人才不佳。人才日少,由于专心做时下科名之学者多,心本原之学者少……试看近时人才,有一从八股出身者否?八股愈做得入格,人才含见着下。”

——左宗棠给子孝诚的信

“方今国事扰攘,外寇纷来,边境累失,腹地亦危。振兴之道,第一即在治国,治国之道不一,而练兵实为首端……因送汝东渡。当今既入此,应努力上进,尽得其奥,务必养成一军人资格。”

——张之洞《与子书》

(1)依据材料一,概括指出古代家训中官德教育的主要内容及其特点

(2)对比材料一、二,扼要归纳晚清家训中家庭教育的主要变化,并分析其原因。

材料一 从文明演进的角度看,中西民主制度的第一次分野几乎是必然的,无论是古希腊的城邦民主,还是中国的专制主义中央集权制度,他们都各自适应了当时当地的历史和地理条件,是制度演进的客观结果,而不是人们主观选择的结果。……

——摘编自潘传表《中西民主制度的两次历史分野》

材料二

1854—1856年英国进出口贸易份额示意图

| 原材料 | 食品 | 工业制造 | |

| 出口贸易 | 7% | 8% | 85% |

| 进口贸易 | 61% | 33% | 6% |

在英国占居世界工业垄断地位时期,……英国资产阶级反对保护关税,依靠本国工业上的绝对优势,大搞商品倾销,在自由竞争中打败一切对手,从而大发横财。

——《世界近代史》

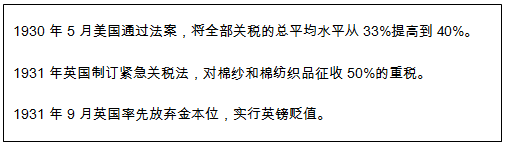

1930—1933年各主要资本主义国家的经济措施

从1950年到2000年的50年中,全世界的商品出口总值从约610亿美元增加到61328亿美元,增长了将近100倍。世界贸易实际价值的增长速度(年平均增长6%左右)超过了同期世界实际GDP增长的速度(年平均增长3.8%左右)。

——引自P.林德著、王新奎编译《国际贸易》

材料三 1911年,清华大学的前身——清华学堂诞生。从建校伊始,清华便始终同国家的兴衰和民族的命运紧密联系在一起。《辛丑条约》中规定美国作为“八国联军”参战国之一,分得3200多万两(合2400多万美元)。1904年12月上旬,中国驻美公使梁诚经过几年艰苦努力,最终促使美国议会在1908年通过退款决议。美国感到通过“退款办学”,控制并借中国官方“自办”的壳,登入中国主流社会这个“市”,更为有利。1907年12月3日,美国总统罗斯福在国会正式宣布:“我国宜实力援助中国厉行教育,使此繁众之国能渐渐融洽于近世之文化。援助之法,宜将庚子赔款退赠一半,俾中国政府得遣学生来美留学。”1908年10月28日,中美两国政府草拟了派遣留美学生规定课程:……(学生中)规定他们之中,应有80%学农业、机械工程、矿业、物理、化学、铁路工程、银行等,其余20%学法律、政治、财经、师范等。在派遣学生的同时,双方还商定在北京由清政府外务部负责设立一所留美训练学校(TrainingSchool),如果必要,还准备在中国其他城市设立分校。这就是后来创办清华学堂的起因,也是所谓“赔款学校”这一名称的由来。早年,清华学生也称清华为“国耻纪念碑”,“清华不幸而产生于国耻之下,更不幸而生长于国耻之中。……不幸之中,清华独幸而获受国耻之赐。既享特别权利,自当负特别义务。”

(1)据材料一,结合所学知识,简述中西民主制度第一次历史分野各自是如何实现的?指出不同政治制度对各自历史发展的相似作用?

(2)依据材料二并结合所学,解读材料所述的国际贸易现象。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

(3)据材料三,有学者认为近代中国教育是中西方文化激烈碰撞的产物,反映了中国人对传统文化与西方文化之间巨大差距的逐步认识。阅读材料以清华大学建立过程为例,谈谈你对这一观点的认识。

要求:观点明确,史论结合;逻辑严密;表述清楚。

材料 张謇(1853-1926),近代中国著名实业家、教育家和社会活动家,他一生致力于慈善公益活动。张謇认为:“举事必先启智,启民智必由教育;而教育非空言所能达,乃先实业;实业、教育既相资有成,乃及慈善,乃及公益”,并自陈:“窃以为国家之强,本于自治,自治之本,在实业、教育,而弥缝其不及者,惟赖慈善。寒自乙未以后,经始实业;辛丑以后,经始教育;丁未以后,乃措意慈善。”茅家琦先生曾把它们概括为张謇的“三元”思想。

张謇可以说是近代儒商最典型的代表,也是儒商经世济民理想最杰出的奉行者。他将自己的下海经商看成是“捐弃所依、舍身喂虎”,并声称是“为中国大计而贬,不为个人私利而贬”。他认为:“惟是教养二事,在前清时代应归官办,即在欧美国家,亦多属公立。张謇等以自治之说试于南通,实因清季官厅之无力,及地方之无财,而时势急迫,潮流汹涌,又不容自逸。”“失教之民与失养之民,苟悉置而不为之所,为地方自治之缺憾小,为国家政治之隐忧者大也。”

——摘编自于陶静《张謇慈善思想探源》

(1)根据材料,概括张謇慈善思想的主要观点。(2)根据材料并结合所学知识,分析张謇慈善思想产生的原因。