材料一 近代史上,西方列强多次发动侵略中国的战争,以武力强迫清王朝签订了一个又一个不平等条约,侵占中国的领土,蹂躏中国的主权,掠夺中国的财富,使中国一步一步地沦为半殖民半封建社会。

材料二 1840年爆发的战争,当时中国投入陆军兵力约10万人,水师约1万人,船只多系木质铁皮,铁炮质差,杀伤力小;英军约2万人,直接参战的陆海军约0.6 ~ 0.7万人,出动战舰20艘,“船坚炮利”, 其结果以中国惨败和英国胜利而结束。

阅读材料,请回答下列问题:(1)19世纪40年代末到20世纪初,西方列强对中国发动了哪些主要侵略战争? (任意列举三个)

(2)在侵略者的战争威胁下,清王朝被迫与列强签订了一系列不平等条约、 列举其中对中国半殖民地半封建社会形成具有决定因素的三个不平等条约以及分别产生的影响。

(3)请你概括材料二中中国在抗击侵华战争中惨败的原因是什么?中国失败的根本原因是什么?

2 . 我国是统一的多民族国家。“民族主义”在不同的历史发展阶段有具体的表现形式和内涵,在不断丰富发展的同时又有贯通其中的历史文化脉系和文化认同。

材料一 所谓“大一统”观念,就是主张华夏族和四方的“五方之民”在一个统一的政权下共同生活,共同发展。战国时还未实现大一统,但战国时期的许多著作都讨论集权专制治理,并借用周代许多“设官分职”的成法制定出统一集权的官僚体制。认识到中国、蛮、夷、戎、狄五方之民各自都有其居、住、吃、穿、用使用器物的特点,这是不同的经济、文化、习俗造成的,都有其存在的合理性。

——摘编自《礼记》

(1)依据材料一,概括战国时期“大一统”观念的主要内容。材料二

| 雍正年间 | 雍正帝对前代贬低夷狄不以为然,认为“蒙古及边诸部落,俱归版图,……乃中国臣民之大幸”;在西南先后改东川、乌蒙、镇雄土府为府、州,设流官并派兵镇守;青海蒙古正式编旗,共置蒙古28旗,由西宁办事大臣兼任盟长。 |

| 乾隆年间 | 颁布《理藩院则例》、《蒙古律例》、《回疆则例》、《西藏善后章程》、《钦定西藏章程》。 |

——据《中国大通史·清(1644—1840)》整理

(2)根据材料二,概括清朝治理民族事务的新举措。材料三 近代中国民族主义是在空前的变局之下,因受外力刺激而迅速发展起来的。这一时期民族主义运动的主要精神武器是立足于民族国家的“主权”认同。民族主义运动的中心议题之一是“利权意识”,如收回路矿权利运动。梁启超首次提出了“中华民族”的概念,他在发表的《论民族竞争之大势》一文中,更加明确地指出:“今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已”。

——摘编自王先明《传统民族主义与近代民族主义的历史界标》

(3)根据材料三并结合所学知识,分析中国近代民族主义产生的原因。材料四 马克思主义民族观的核心是主张各民族在平等的基础上友好团结。根据这一指导思想,我党在早期工作中就比较关注民族问题。早在1935年,中央红军长征经过固原地区(今宁夏)时,就制定了严格纪律,要求尊重当地回族风俗习惯和宗教信仰,宣传民族平等,受到回族群众的拥护和支持,也播下了革命火种。1936年10月陕甘宁豫海县回民自治政府成立,这是我党领导的第一个民族区域自治的地方政权。写下了我国民族区域自治史上光辉的一页,是我党把马克思列宁主义民族理论和中国民族实际相结合,解决我国民族问题的伟大尝试。

——摘编自郑彦卿《改革开放以来宁夏回族自治区民族区域自治制度的成就与经验》

(4)根据材料四并结合所学知识,分析中国共产党民族政策的思想基础,并简述新民主主义革命时期我党落实民族政策的意义。

注:常关负责管理水路沿岸与主要内陆贸易,收入归中央;厘金局负责管理地方贸易,收入主要归地方。

| A.清政府财政自主权逐步削弱 | B.列强资本输出缓慢增加 |

| C.税收机构重叠影响行政效率 | D.地方财政收入日益减少 |

| A.宣传新文化运动以实现思想解放 | B.追求政治改良实现民族独立 |

| C.传播革命思想以建立民主共和国 | D.通过思想启蒙进行救亡图存 |

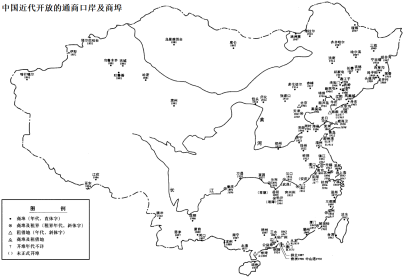

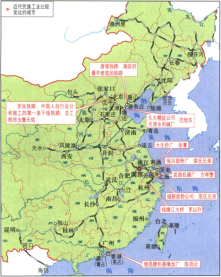

材料一 近代中国通商口岸、洋务企业及民族工业分布示意图

材料二 就中国而言,自19世纪中叶现代经济开始发展以来,也有明显的双元经济现象。这种现象,早在1920年代雷默(C.F.Remer)已经指出,他把距离铁路、大河两天行程以内,而便于对外贸易的地区称为外层中国(Exterior China),把该范围以外的地区称为内层中国(Interior China),他认为两个中国宛如两个经济单元。

——《两岸新编中国近代史(晚清卷下)》

(1)结合材料一并结合所学知识,简述三幅历史地图所涉及的重大事件之间的内在联系。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析近代“外层中国”的大致范围及经济发展的原因。

| 年份 | 中国 | 日本 | 欧洲 | 美国 | 俄国 | 印度 | 世界 |

| 1820 | 219 | 22 | 188 | 13 | 34 | 171 | 715 |

| 1890 | 206 | 39 | 630 | 216 | 99 | 201 | 1560 |

| 1913 | 242 | 69 | 997 | 520 | 229 | 227 | 2667 |

| 1933 | 289 | 137 | 1181 | 606 | 237 | 227 | 3304 |

| A.工业革命提高了欧美生产力 | B.中国卷入资本主义世界市场 |

| C.中国经济发展外部环境严峻 | D.中国经济总量历年不断提高 |

材料一 英法用战争打破清王朝对《南京条约》“一劳永逸”的愿望,并且《天津条约》明确规定条约“以十年为限”,可以“酌量更改”。随着眼界的打开,清朝君臣对修约逐渐有了新认识。《马关条约》签订后,一些开明的官员纷纷上奏呼吁修约。1898年,总理衙门更是向英国提出“希望修改税则和条约中的通商各款”,虽未成功但迫使英国正面回应了中国的修约诉求。

——摘编自李育民《晚清时期条约关系观念的演变》等

材料二 中华民国时期废除不平等条约大事记

时间 | 事件 |

| 1924年下半年 | 中国国民党第一次明确提出取消所有不平等条约的宣言,全国各地掀起了一场群众性的反帝废约运动 |

| 1928年7—11月 | 南京国民政府发起一场同列强“改订新约”的运动,并先后签订《整理中美两国关税关系之条约》《中比友好通商条约》等 |

| 20世纪40年代 | 中国社会掀起一股要求立即废除不平等条约的热潮,国民政府与英美分别签订了《关于取消美国在华治外法权及处理有关问题之条约》《关于取消英国在华治外法权及处理有关问题之条约》 |

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中华民国时期中国废除不平等条约进程的特点。

材料 中国近代民族主义和国家学说的倡兴始于19世纪末20世纪初。这一时期,民族与国家的内忧外患更甚,人们强烈要求用西方的民主政治制度及先进的科学技术改造中国。但是,这一时期西方国家的许多政治、经济、文化的弊端也暴露出来,使得当时的资产阶级知识分子开始注意中国发展中应当避免的问题。于是在“救亡”与“救国”的相互推进中,时人有一个对西方民族国家思想和西方文化正反两面性的认识深化的问题,并由此产生出在国家与民族认同问题上逐步具有的中国化特色的认识。以孙中山为代表的近代仁人志士积极探索民族国家的重建途径,创造性地提出政治革命与民族革命相统一的思想,并以此为核心构建近代中华民族国家中民族认同与国家认同新的一致性。

——摘编自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

(1)根据材料并结合所学知识,分析中国近代民族主义产生的背景并概括其特点。(2)根据材料并结合所学知识,指出民族主义中国化的意义。

| A.大力引进日本代议制度 | B.变革政体以促进国家进步 |

| C.以革命的方式结束旧制度 | D.将民族主义作为政治目标 |

| A.改变了中国的社会面貌 | B.推动了社会治理的近代化 |

| C.延续了戊戌变法的措施 | D.遏制了革命新形势的到来 |