材料一 在诸侯战争、民族融合的过程中,新兴地主阶级发起了一场持续一百多年的变革,完成中国社会的一次重要转型。 以铁器的广泛使用和牛耕的运用为标志,男耕女织式的自给自足的小农经济成为主要生产方式,社会生产力有了显著提高。 传统的贵族分封制逐步被君主专制的中央集权制所取代,“封邦建国”的方式被统一的帝国所取代,社会成员结构从贵族和平民为主体转变为以地主阶级和农民阶级为主体。 这种激烈动荡的社会环境使思想异常活跃,众多思想家从不同的角度发表了自己的见解,各国统治者出于自身的需要,网络人才,优待知识分子,促进了思想文化的繁荣。

——摘编自张国刚《中国历史上社会转型问题研究》

材料二 近代以来,在外部和内部动乱的双重压力下,在封建王朝治乱兴衰的惯性机制支配下,清王朝的统治权威削弱,组织能力降低。鸦片战争以后,中国被纳入世界资本主义体系之中,传统自然经济的一统天下被打破,资本主义商品经济发展。 但中国不是以一个独立富强的国家而是以一个被侵略国家的身份被迫进入世界体系的。 然而,由于政局变换,近代中国的市场经济难以平稳地发展起来,民族资本主义只能在艰难中寻求发展。 在列强和不平等条约的束缚下,中国成为一个主权不完整的国家,落入了殖民地宗主国的半殖民地。19世纪70年代,以郑观应、王韬为代表的早期维新思想家提出的“君民共治”和设议院要求,是近代民主化的最初思想酝酿。 有革命派所领导的社会运动——辛亥革命推翻了清王朝,最终结束了君主专制制度,把近代中国的民主化进程推向一个高峰。

——摘编自刘伟《近代中国社会转型的发展趋势及其特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期,中国社会发展的主要特征及这一特征在社会领域的反映。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国社会转型的趋势。

材料一 从狭义上说,辛亥革命自1912年4月1日孙中山被迫辞去临时大总统时起,即已笼罩了失败的阴影,但它却未感到这种危机的紧迫。同一天,孙中山急切地宣布:“中华民国成立,民族、民权两主义俱达到。”1913年初,孙中山更为国民党在国会选举中的胜利所鼓舞,说:“今欲巩固本党基础,以巩固中华民国基础,较之革命之事甚易。”但到了1913年底,孙中山痛苦地认为“独夫政治现又得逞,其压迫较之当初的满清,更加令人无法忍受”。

——摘编自李侃、陈东林《孙中山对辛亥革命失败原因和教训的认识过程》

材料二 1922年6月,中共中央第一次发表对时局的主张,肯定了辛亥革命,认为它“是适应近代由封建制度到民主制度,由单纯商品生产制度到资本家商品生产制度之世界共同趋势的战争,是在历史进化上有重要意义的战争”。这是首次以中共中央的名义评价辛亥革命。

——摘编自陈金龙《马克思主义中国化进程中的话语建构》

(1)根据材料一并结合所学,解释孙中山宣布“民族、民权两主义俱达到”的理由。分析1913年底,孙中山对辛亥革命认识的变化及其原因。

(2)根据材料二,用关键词指出中共中央对辛亥革命历史意义的认识角度,结合所学,分析上述认识形成的时代背景。

| A.帝国主义列强干涉中国革命 | B.革命阵营内部缺乏团结 |

| C.民族资本主义的发展不充分 | D.袁世凯军事力量的强大 |

| A.辛亥革命推翻了清王朝的统治 | B.辛亥革命促使社会经济发生新的变化 |

| C.辛亥革命促使社会习俗发生新的变化 | D.鸡尾酒会是按《礼记》的要求举办的 |

材料一 明清时期,封建专制制度内部所滋生的暴政、压迫、腐败、封闭、保守等弊病严重阻碍了社会的发展。鸦片战争后,列强的入侵给中华民族带来了空前的生存与发展危机,同时,产生于中国社会内部的新经济因素也试图为自身的发展开辟道路。一些思变图强的上层人物继承了林则徐、魏源提出的“师夷长技”思想并先后领导了洋务运动、戊戌变法运动和立宪运动,经历了从学“西器”到学“西法”的发展过程,并较广泛地宣传了西方的进步思想和观念。这种温和的、有限的改革之路为社会的质变做了量的积累,同时也使寻求救国良策的仁人志士从中吸取教训。但这种在腐朽的封建社会肌体上修洞补疮的方式,无法真正实现救亡图存的理想。

——摘编自张立方《现代化视野下的辛亥革命与中国社会》

材料二 中国传统一向以“长裾雅步”为美,至辛亥时期,新派人物无不以西服为求新的标志,一代青年纷纷仿效。妇女服装受洋装影响,“竞尚紧小,伶俐可喜”,并为各地所接受。人人皆可随心所欲地穿着打扮,再没有等级界限和服制规定。当时的“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至不可名状”反映了一个新的时代在审美上、习俗上的变迁。这些变化和当时妇女运动的兴起(包括“兴女学”)以及妇女不断走向社会关系密切。服饰从一个角度反映了当时妇女走向解放这一重大的社会变革,反映了妇女地位的变化。

——摘编自徐波、沈卫等《辛亥革命与近代中国的社会变革》

(1)根据材料一、简析辛亥革命爆发的历史必然性。(2)根据材料二并结合所学知识,概述辛亥革命对近代社会进步的影响。

| A.民主革命的方向发生了改变 | B.向西方学习的目标有所变化 |

| C.清朝覆灭和千年帝制的终结 | D.民主科学逐渐成为时人共识 |

| A.晚清政府“新政”推动 | B.三民主义为民众所接受 |

| C.民主共和观念的传播 | D.辛亥革命推翻了清政府 |

| A.表达了国人抵抗外来压迫的愿景 | B.深受时局变化与民族观念的影响 |

| C.反映出北洋政府加强了对民间舆论的限制 | D.体现出新文化运动对传统史学研究的否定 |

材料一 辛亥革命发生后,孙中山回顾与反思辛亥革命之成败、其思想观念前后发生了重大变化。前期,他认为辛亥革命已经达到了铲除专制、确立共和的目的。后期,他认为辛亥革命虽然推翻了清朝的大皇帝、但是没有肃清由清廷遗留的武人、官僚、政客转变而来的无数小皇帝,广大民众也没有养成自主治理国家的能力,民主政府并未真正建立起来……与俄国社会主义革命彻底扫除专制、直接建立社会主义的国家相比,中国的辛亥革命是不彻底、不成功的。这种认识对晚年孙中山再次举起武装革命的旗帜具有重要的促进作用。

——摘编自动雪莲、邱捷《孙中山对辛亥革命的回顾与反思》

材料二 抗战时期是中国民族主义最为高涨的时期,国共两党都从辛亥革命中汲取理论养分,宣扬各自的抗战理念。国民党认为应吸取辛亥革命的教训,主张“中国的革命必须以三民主义为领导”“革命决不能中途妥协”,并将辛亥革命作为激励国人抗战到底的精神来源。中共清醒地认识到国民党政权存在着既联共又反共、既抗战又妥协的不确定性,通过对辛亥革命教训的总结,强调发动民众、将革命进行到底,呼吁加强国共团结,坚持抗战到底。

——摘编自夏卫东《政治符号:辛亥革命与近代国共关系》

(1)概括孙中山对辛亥革命认识发生变化的原因。

(2)指出抗战时期国共两党在辛亥革命认识上的相同之处,并简要分析其意义。

|  |  |

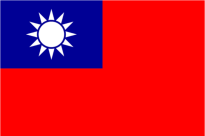

| 十八星旗(武昌起义后 采用,代表内地十八省) | 五色旗(1912年采用,代表 五族共和、五行、五德等) | 青天白日满地红(1925年采用,代表光明磊落、 坦白公正、三民主义、民主自由) |

| A.以反清排满为主要革命目标 | B.思想混乱,缺乏统一认识 |

| C.社会主义革命特征逐渐明显 | D.民族、民主革命结合逐渐完善 |