材料一 早在《周易》中就有“地势坤,君子以厚德载物”的经典论述。在这里,蕴涵着传统文化中的“厚德载物”思想,实际上提倡的就是博大包容精神。主张以宽容、温和、善良的态度承载万物,处理与自然、社会、他人、文明以及心灵之间的一切事情,讲究万物间的和平共处,以平和的心态寻求与万物和平共处的共同点和契合点。孔子在“君子和而不同,小人同而不和”的名言中明确提出求同存异思想,并对求同存异思想做出了较为深刻的阐释。

—摘自孙信、李健《求同存异原则溯源》

材料二 真正使求同存异原则名扬天下的是周恩来1955年在万隆会议上的即兴发言。周恩来在发言中开宗明义的郑重申明“中国代表团是来求团结而不是来吵架的”中国代表团是来求同而不是来立异的。周恩来代表中国政府提出的求同存异方针很快在与会各国代表间产生了共鸣,会议最终对议程中的各项问题达成了一致协议,制定了著名的万隆会议十项原则。

——摘自孙信、李健《求同存异原则溯源》

(1)根据材料一,分析“求同存异”原则在我国古代可以追溯到什么时期?其主要内涵是什么?(2)根据材料二并结合所学知识,说明改革开放以来求同存异原则在政治领域的广泛应用。

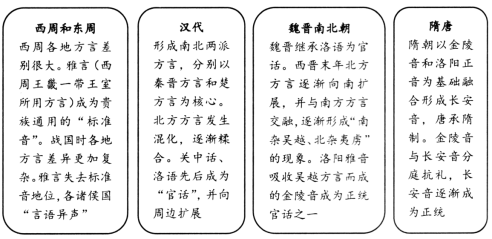

材料

——据《中国历史地理概述》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代官话发展演变趋势并分析其背景。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对古代官话发展演变的认识。

(3)根据材料及所学知识,推断清代中后期“北京官话”的构成因素。

材料一 勤俭观念在我国古代产生很早。从殷周时代开始,人们即认识到勤俭不仅关系到个人和家庭的安危,而且关系到国运的兴衰。商初大臣伊尹曾对刚继位的太甲提出建议:“慎乃俭德,惟怀永图。”春秋战国时期,以孔子为代表的儒家学派不仅把俭与温、良、恭、让一同列为做人的基本道德准则,更将其作为一种生活方式,践行于日常生活之中。西汉立国之初,社会经济凋敝,物资极端缺乏,统治者致力于医治战争创伤,以“寡欲”“无为”的黄老思想治国,提倡俭朴的道德风尚。

——摘编自杨明辉《我国古代勤俭思想的发展》

材料二 早于西方,明末清初的中国也有一场思想“启蒙”,这场启蒙的领军人物是黄宗羲。在黄宗羲的论述中,可以看到与西方启蒙殊途同归的有关“公意”与“议政”“权利”与“权力”的阐释。由于种种原因,启蒙思想在中国止于“思想”未能形成“运动”,普及到社会,但从黄宗羲的论证中,从梁启超的评价中可以体味到其发源于中国本土,具有中国特色的权利意识、权力制约、地方自治、民主议政等一些具有近代宪政气息的思想因素。

——摘编自马小红《近代中国宪政的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代社会传统的消费观念形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明末清初中国思想启蒙的特点。

材料一 春秋战国时代儒墨道三家都关注社会现实问题,从现实出发形成他们自己的社会观,这是中华优秀传统文化的特色。孔子自述“丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安……夫如是,故远人不服,则修文德以来之。”墨子宣传“曰然女何为而得富贵而辟贫贱?莫若为贤,为贤之道将奈何?曰:有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人。若此,则饥者得食,寒者得衣,乱者得治。”……老子把对自然现象的观察引入政治社会理想,认为社会的贫富悬殊与“天道”不合。他的理想社会是返璞归真,小国寡民。

——摘编自张岂之《中华文明十二讲》

材料二 在封建商品经济和对外弱势的双重冲击下,宋代社会问题层出不穷。“不抑兼并”的土地管理政策加剧贫富分化……商品经济的发展产生“双刃剑”效应,人们在金钱面前,都毫不让步,以至于世风日下。享乐之风弥漫在不同的社会阶层,富商大贾穿戴奢侈,僭越成风……在复杂的社会矛盾面前,宋代士大夫阶层“以天下为己任”,通过宗族建设、家风塑造、教化等主要手段,形成重德、至孝、诚信、修身的基层社会管理氛围,最终达到了巩固皇权、维护社会秩序的根本目的。

——摘编自韦玉潇《宋代社会管理及其对现代社会治理的启示》

(1)根据材料一,说明儒墨道三家的“社会观”分别是什么?结合所学分析孔子的“社会观”对中国传统优秀文化的影响。

(2)根据材料二,结合所学简述宋代士大夫是如何重塑社会风气以强化基层社会治理?

材料一 古代《周易》载“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”,做人不可不讲正气、气节。《尚书》主张“民惟邦本,本固邦宁”。孔子把为真理、为国家、为民族牺牲视为最大的“仁”,即所谓“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”,同时孔子强调“君子和而不同,小人同而不和”。北宋范仲淹发出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的感叹,南宋文天祥留下了“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的千古名句。经过长期的历史发展,儒家的仁、义、礼、智、信诸原则成为中华民族的文化传统。

——朱西周《中华民族精神的历史演变与时代价值》

材料二 中华文化作为世界主要文化之一,源远流长,博大精深。经过数千年的连续发展,中华文化不仅在过去为人类文明发展作出了重大贡献,也为当今世界文明的发展作出着自己的贡献。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代民族精神的基本内涵。(2)结合史实,分析中华文化对世界产生了哪些积极影响?

材料一 秦皇汉武统一中国,建立南北统一的文化,以《诗经》为代表的黄河文化和以楚辞为代表的长江文化互相融合为一,构成我们中华民族古代文化的主体。汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,儒家文化进一步系统化,成为统治阶级的意识形态,并经过长期的积累叠加,发展成为汉民族的文化传统,决定着我们民族精神状况的内容和活动方向。到了西汉末年,佛教传入,与中原文化和长江文化的交融是依赖于政治的统一不同,佛教的传入是纯粹的文化运动。它与汉文化的区别如此之大,以至从佛教与儒家的冲突直到合一,其间经历了近百年。

——摘编自张国光《在历史的地平线上》

材料二 欧洲启蒙运动时期,正当法国进步思想家们从旧的神人关系向新的人人关系过渡,而急切寻求新的思想、新的视野的时候,中国文化恰恰被传教士们介绍过来,以儒学为核心的中国文化开始了对法国的传播,为启蒙思想家们在政治上反对专制和特权,在思想上反对宗教神学,提供了重要的思想资料和极其有力的思想武器。法国资产阶级大革命中通过的《人权和公民权宣言》中便引用过孔子的格言“己所不欲,勿施于人”。

——吴星杰《中法文化交流与儒学在法国的传播》

(1)根据材料一,概括中华文化发展的特点。(2)根据材料二并结合所学,概括中华文化传入欧洲的原因,并简析对近代欧洲产生的影响。

材料一 东周时期,生产力显著提升,生产关系剧烈变化。当此时,诸家并出,百花齐放,儒尚仁义、道体无名、法兼势术、兵贵止戈……皆欲塑当世之秩序,焕华夏以新生,故而风云激荡,史称百家争鸣。其所争者,为济世之要枢;其所鸣者,为治平之大道。

——故宫博物院展览《何以中国·源·启蒙奠基》

材料二 汉唐以降,得益于陆上、海上贸易线路的畅通,中华文明同外部文明展开更加广阔的对话。中华文明始终尊重世界文化的多样性,以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越,向世界贡献了深刻的思想体系、丰富的科技文化艺术成果、独特的制度创造,深刻影响了世界文明进程。

——故宫博物院展览《何以中国·流·和衷共济》

材料三 在对技艺的推敲、对规律的总结、对民生的眷念中,中华民族展现出非凡的创新精神与创造伟力。四大发明,耕作蚕织,制瓷铸铁,建筑园林,茶叶医药,天文地理……各项科学技术成就,无不凝聚着中华民族尽精微以求新知、致广大以惠亿民的探索精神。

——故宫博物院展览《何以中国·汇·格物维新》

(1)根据材料一并结合所学,分别指出战国时期儒家和法家在“塑当世之秩序”方面所提出的主张,并用一句话概括百家争鸣对后世的影响。

(2)列举两例唐朝时期“中华文明同外部文明展开更加广阔的对话”的具体表现,并分析其对世界文明进程的影响。

(3)根据材料三并结合所学,指出明清时期系统记载了中国古代医药学和工艺学相关知识的著作名称,并概括这一时期中国科学技术发展所呈现的新特征。

材料一 秦皇汉武统一中国,建立南北统一的文化,以《诗经》为代表的黄河文化和以楚锌为代表的长江文化互相融合为一,构成我们中华民族古代文化的主体。汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,儒家文化进一步系统化,成为统治阶级的意识形态,并经过长期的积累叠加,发展成为汉民族的文化传统,决定着我们民族精神状况的内容和活动方向。到了西汉末年,佛教传入,与中原文化和长江文化的交融是依赖于政治的统一不同,佛教的传入是纯粹的文化运动。它与汉文化的区别如此之大,以至从佛教与儒家的冲突直到合一,其间经历了近百年。

——摘编自张国光《在历史的地平线上》

材料二 儒家文化是中华文化的重要组成部分,从政治思想到伦理思想,乃至人生哲学,无不体现着一种积极的入世精神。中国古代士人都是在以儒家思想为主的传统下成长起来的,“修身、齐家、治国、平天下”的入世思想是大多数古代士人共同的人生目标,而“兼济天下”与“独善其身”互补的人生价值取向则是他们共同的心态,“为天地立心为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”就成为深受儒家思想熏陶的古代士人的人生哲学。

——摘编自刘恒山《儒家入世精神及现代价值》

(1)根据材料一,概括中华文化发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,阐述中华文化中儒家文化的历史价值。

材料 春节、清明、端午、中秋是中国四大传统节日,其中农历五月初五的端午节是唯一入选《人类非物质文化遗产代表作名录》的节日。下表反映了端午节俗的演变

| 时期 | 地域 | 纪念人物 | 农历五月初五的习俗 |

| 两汉以前 | 中原、长江中下游、吴越等地 | 待考证 | 源自先秦的夏至节,主要有祭神、采药、挂艾叶、祈求丰收、禳除灾害等活动 |

| 两汉 | 山西部分地区 | 子推(割股啖君) | 西汉时,确定了端午仪典,端午节成为全国重大节日,主要有采兰沐浴、系五色丝、用桃木板辟邪等禳除祛害、祈祝平安等活动 |

| 苏南、浙北 | 伍子胥 (忠贞贤能) | ||

| 绍兴 | 曹娥(孝女) | ||

| 梧州 | 陈临(勤政爱民) | ||

| 许多地区 | 屈原(爱国爱民) | ||

| 南朝 | 南方 | 屈原 | 主要有吃粽子、系五色丝、竞渡等活动 |

| 隋唐 | 全国 | 屈原 | 端午节俗大体定型,主要有龙舟竞渡、吃粽子、射柳等活动 |

(2)根据材料并结合所学知识,说明端午节入选人类非物质文化遗产的意义。

材料一 中国在其有史以来的大部分时间里,四面一直被有效地切断。它的西南面和西面,乃世界上最高的山脉;东面,是直到近代方能逾越的太平洋;北面和西北面,则为沙漠和大草原,它们起着很大的保护作用——这种保护作用,中国人又进一步加强了:他们为了防止凶险可怕的游牧部落入侵,在那里筑了一道长达1400里的长城。这种与世隔绝的意义就在于,它使中国人能在较中东或印度诸民族更少面临外来入侵的情况下,发展自己的文明。……农业是中国社会的基础;土地是否适宜耕种这一点,确定了中国文明的分布范围……中国存在着一种可追溯到数千年前、最古老的商朝的书面语。这种书面语具有特殊意义,因为各地区的中国人,尽管各自操的方言不同,但都懂得这种书面语……与共同的书面语有关的,是非凡的国家考试制度。这一制度,中国推行了近二千年之久;通过考试,品评人才的优劣,为政府机构配备文官。征召有才能的人较之西方特有的、进行法律和制度方面的改革,能更好地解决国家的种种问题。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 公元前后,佛教东来,开异族文化侵入之端。五胡乱华,露异族入主中国之兆。然二者虽促成政治、社会、宗教、哲学各方面之骚动与进步,而未曾引起政治思想之转变。盖佛教为宗教而非政治思想,其消极出世之人生观又适与老庄思想有相近之处,其不能对政治思想有所贡献,亦意中事。至于晋代乱华之诸朝,其文化均低,占据中原以后,文化则自动“用夏变夷”。明清海通之后,欧洲文明随传教士而播于中土。加以闭关自守之局即破,昔日大一统之“天下”突然变为世界上列国之一。而积弱之余,更屡为外国所侵侮。如此空前之剧变,自不免激起之革命。此殆为转变时期见于明清之主要原因。然则蒙古入主中国,人民备受异族之欺凌荼毒,儒家之仁义礼乐,法家之尊君重国,明法饬令,道家之知白守黑、任天无为,以及一切中国固有之政理治术,均经历史之事实证明,不足以保民族之自存,则穷极生变,明清政治思想不得不另辟蹊径,向新方面以前进矣。

——萧公权《中国政治思想史》

(1)根据材料一,概括中国文明保持连续性的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括外来思想传入中国时呈现出哪些特点。