材料一 明清之际,中西文化交流出现了第一次高潮,天主教传教士尤其是耶稣会士充当了桥梁和纽带。1582~1644年为初步发展阶段,1644~1722年为发展和繁荣阶段,1723~1795年为日趋衰落阶段。一批诸如《几何原本》《同文算指》《浑盖通宪图说》《乾坤体义》《远西奇器图说》《火攻挈要》等关于西方的天文学、数学、物理学和地理学等书籍传入中国。顺治初年,清政府任命德国耶稣会会士汤若望为钦天监负责人。传教士主要是以个体或小群体的方式在中国传播天主教。中国学者如徐光启、李之藻等和耶稣会会士利玛窦等来往密切,对于各种学问有精深的研究,此后清朝一代学者,对于历算学都有兴味,而且喜读经世致用之学。同时,使中国知识界认识到并非只有中华文化高明,西方科学文化也有不少地方值得中国学习。出于对神学的偏见,一些反映近代科学发展的最新成果,如从伽利略到牛顿的科学体系,以及培根、笛卡尔的思想方法等均未能传入中国。当时西学的传播局限于中国社会的上层(官员和知识分子圈子里),入清之后,甚至更囿于宫廷之内。

——摘编自林延清《试论明清之际中西文化交流的分期、特点与历史作用》

材料二 16~18世纪,代表中国精神文化的儒家经典、文学作品被传教士译介到西方,产生了重大影响,这一历史现象被学界称之为“东学西渐”。当欧洲的工业革命尚未开启时,在传统社会的框架内,西方国家很难战胜中国。这迫使西方传教士在中国采取和平的方式,而不能重复在美洲的武力传教。与此同时,依附于传教活动的文化交流,得以在平等的基础上展开,中国文化才能走进西方,并被正面接受,而未遭受歧视。传教士除了译介大量代表中国文化的文本到西方外,还按照耶稣会制度要求,定期以书信形式向总部汇报传教情况,这些书信的内容也成为传播中国文化的重要渠道。当时欧洲强烈需要借助外部因素冲破旧社会藩篱、摆脱教会束缚、批判封建专制并建立开明统治。为达到上述目标,欧洲人将目光转向海外,最后聚焦于“高于欧洲的中国文明”,期待从中汲取发展的力量,在有关中国的文献中寻找他们所需的材料,并对此加以阐述、积极推广传播,为自己社会的改革创立理论,制造舆论。

——摘编自郑朝红《16~18世纪“东学西渐”重探:动因与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清之际西学在中国传播的特点,并对其进行评价。(2)根据材料二并结合所学知识,分析16~18世纪“东学西渐”的主要原因。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对中西文化的认识。

2024年央视春晚节目《年锦》,带领观众跨越汉、唐、宋、明四个时代,一览中华文化的传统服饰、纹样之美。

材料一:出自楼兰的长乐明光云山瑞兽锦,亮丽又大气;唐代丝绸服饰花团锦簇,原型参考自敦煌莫高窟9窟供养人壁画;宋代的审美婉约优雅,色调清新淡雅;明代的纹样特别讲究,暗蕴其中的吉祥祝福。

——据李雨心《春晚<年锦>何以惊艳全网?》,有改动

(1)以下对《年锦》主创选择汉、唐、宋、明这四个朝代的服饰以及纹样进行主题展示的原因推测,合理的有( )(双选题)| A.四朝的历史延续时间长、文化鼎盛 |

| B.四朝的文献与实物史料最为丰富 |

| C.四朝的服饰纹样特色鲜明、样式丰富 |

| D.四朝的服饰纹样非常讲究、亮丽大气 |

(2)根据材料一,概括传统服饰以及纹样所体现的中华优秀传统文化的内涵。

材料二:“则天天授二年二月,朝集使刺史赐绣袍,各于背上绣成八字铭……左右监门卫将军等饰以对狮子,左右卫饰以麒麟,左右武威卫饰以对虎……”

——刘昫:《旧唐书》

材料三:公元842年(日本平安时代),日本仁明天皇下诏:“男女衣服皆依唐。”

——马兴国:《中日服饰习俗交流初探》

材料四:

图一《大明会典》正德六年(1511年)所描绘的狮子补 | 图二 江户时代(相当于中国明末到清末)的狮子蛮绘袍 |

|

|

图片为武官一品、二品合用花样,当中的狮子单独蹲坐呈回首状态,头部鬃毛为螺旋状,尾部上扬,由细密线条排列形成叶子形,并在靠近根部处加以螺旋装饰。 | 从平安时代(相当于中国唐至宋代)的卷云、独狮直立式造型,发展为单一纹样主题。外观造型上与明朝狮子补有相似之处,皆创造出带有圆圈和漩涡装饰的狮子图案,头颈部毛发茂密,尾巴蓬松宽大。 |

(3)根据以上材料,服饰以及纹样可以用来研究哪些历史细节( )(双选)

| A.居住环境 | B.审美情趣 | C.法律状况 | D.对外交往 |

(4)综合材料及所学,谈谈中国传统服饰与纹样的价值。

3 . 一位儒学爱好者对儒家创始人孔子在历史上的尊称有着深厚的兴趣,整理出孔子尊号变化表。

| 尊号 | 时期 | 说明 |

| 尼父 | 春秋 | 孔子逝世后,时任国君鲁哀公十分伤心,给孔子上谥号为“尼父” |

| 褒成宣尼公 | 西汉 | 公元1年,王莽加爵“安汉公”,他高兴之余追谥孔子为“褒成宣尼公”,孔子后裔则封为“褒成侯” |

| 褒尊侯 | 东汉 | 公元92年,孔子的爵位被降了,从原来的“公”爵降到了“侯” |

| 邹国公 | 北周 | 北周静帝时期,孔子又从虚职转实,于公元580年被追谥为“邹国公”,再次成为“公” |

| 先师尼父 | 隋 | 581年杨坚以隋代周,北周灭亡。随着北周灭亡,孔子也从“邹国公”降为“先师尼父” |

| 先师 | 唐 | 李渊于公元624年将孔子改谥为“先师”,去掉了“尼父”二字 |

| 先圣 | 唐 | 唐太宗上台后就废了周公“先圣”的称号,改尊孔子为“先圣” |

| 隆道公 | (武)周 | 武则天称帝后,于公元690年被封为“隆道公” |

| 文宣王 | 唐 | 公元739年,唐玄宗追封孔子为“文宣王”,这是孔子第一次被封“王” |

| 玄圣文宣王 | 宋 | 宋真宗于公元1008年追谥孔子为“玄圣文宣王”,公元1012年,为避讳而改谥孔子为“至圣文宣王” |

| 文宣帝 | 西夏 | 公元1146年,党项人建立的西夏仁宗李仁孝直接将孔子推到了“帝”的高位 |

| 大成至圣文宣王 | 元 | 两宋时期孔子在中原王朝的封号一直都是“至圣文宣王”,直到元成宗时期才又加了“大成”两个字 |

| 至圣先师 | 明 | 嘉靖帝见将孔子的王号去除,改称“至圣先师” |

| 大成至圣先师 | 民国 | 孔子最后一次变更谥号已经是民国二十四年(公元1935年)了,由国民政府为孔子上“大成至圣先师”的谥号 |

1.通过整理发现:明代以前孔子的尊号经历了“父”-“公”- “侯”-“王”-“帝”的变化过程。请结合史实,简要分析这一现象的原因。

2.少数民族政权北周、西夏都给予了孔子很高的“地位”,请结合史实简析你对这一现象的看法。

3.新文化运动中,出现了“倒毁孔家店”的口号,民国后孔子尊号重新回归“师”,孔子的地位为何会出现如此变化?

4.当代,我国在世界各地建“孔子学院”,同时提出从中华优秀传统文化中汲取智慧。请简要分析以儒家思想为核心的传统文化对中国“特色大国外交”的积极意义。

材料 16—17世纪,西方传教士来华后逐渐了解中国的选官制度,并不断地把最新的选官信息反馈回西方,这成为他们构建中国形象必不可少的一部分。

| 时间 | 代表人物 | 主要信息 | 影响 |

| 16世纪早期 | 【西班牙】门多萨 | 介绍了明朝的官僚机构和官员设置情况,首次记载并高度赞扬了中国的学校教育制度和科举取士制度,以为明朝的科举考试方式是和西方一样采取口试的方式 | 开启了西方传教士介绍明朝选官制度的先河 |

| 16世纪中后期 | 【意大利】利玛窦 | 介绍了更多有关中国选官制度的信息,认识到官员的九个品级,以为官员三年一升迁;批判了科举考试内容的狭隘性,认为这是明代中国科学不发达的原因 | 西方人对中国选官制度的内容认识变得丰富、清晰,但仍缺乏一定的广度和深度 |

| 17世纪上半叶 | 【葡萄牙】曾德昭 | 增加了官员品级、早期私人教育、吏员入途、官俸折支及纸钞买官、掣签法等新内容,特别提到了品德、礼貌、书法等在教育中的重要性,不仅认识到中国选官制度中积极的一面,也在一定程度上揭露了其中存在的腐败行为 | 使西方人眼中的中国选官制度不断完善起来 |

| 17时期中后期 | 【法国】白晋 | 高度评价了康熙皇帝,认为他公正司法,任人唯贤,是位明君。记载了清朝皇帝对朝廷显贵之子的特殊对待,还提到了捐纳制度 | 刺激了欧洲“中学热”的兴盛,对西方国家构建文官制度提供了重要启迪 |

——据杨洁《明末清初西方传教士对中国选官制度的认识与评价》整理

根据材料并结合所学知识,围绕“西方人眼中的中国官僚制度”,自拟论题,并加以阐述。(要求:论题明确,表述成文,史论结合,逻辑严密,条理清晰)

材料一 从历史的角度看,竞考制在法国犹如从天而降,几乎无人阐述其来源。其实,稍加追究,便可以搜寻到法国竞考来源的蛛丝马迹。利玛窦等是最早直接接触中国的西方人。明朝万历年间,利玛窦在澳门发现,这个古老而遥远的东方之国原来就是柏拉图式的“理想国”。“他们全国都是由知识阶层,也就是一般叫做哲学家的人来治理的。”他还煞有介事地告诉欧洲老乡,“在中国最终实现这一原则的制度,叫做科举制”。他对中国文化十分痴迷与崇拜,引发了西方的“中国热”。

——摘编自《利玛窦中国札记》

材料二 法国思想家伏尔泰说过,在中国只有经过严格考试的人才能够任职政府官员。这是中国长期保持“政治清明、经济繁荣”的原因。伏尔泰在评价中国科举制度时说,“关于人的思想,不能想象有比中国更好的统治手段,在那里,一切权力掌握在由极其严格考试录取的成员所构成的官僚体系手中”,“中国是一个奖励德行和鼓励才能的国家,诚实与贫穷的农民可以成为官员”。从一些文件和叙述中,我们可以看到,中国的科举制度是法国竞考制度诞生的直接来源。竞考制诞生并且普及后,法国大学招生“不分门第,不问资产,不计较学历资格,知识水平是入学的唯一条件,而考试是衡量知识的唯一尺度”。

——摘编自郭华榕《法国政治制度史》

(1)根据材料一、简评利玛窦对中国“科举制”的认识。(2)根据材料二并结合所学知识,概括伏尔泰对中国科举制的观点,说明科举制与法国竞考制、大学招生制度变革的关系。

材料一 自春秋战国至汉唐以来,古代科技已积累了丰硕的成果,宋代科技的繁荣正是在汲取前代丰厚的科技遗产的基础上而逐渐形成的。政治上的统一和经济上的繁荣是宋代科技文化发展的基础……国际间的交流增多,也在很大程度上促进宋代科技的进步。

——摘编自王冰雁《大宋的科技为何在当时能够叫响世界》

材料二 假如在普通的时代,(明清时期)这种秩序和持久或许可看做是件幸事。但是,这些世纪却是一个生气勃勃的新欧洲正在崛起的世纪……中国不仅看起来,而且事实上也是相对静止的、落后的。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,概括宋代科技繁荣的原因。列举宋代“能够叫响世界”的一项科技成就。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出这一时期中国“相对静止”“落后”的自身因素。

材料一 经过唐末五代的混乱离散之后,宋代儒者通过理论探索与实践创制推动了宗族重建。苏洵力图通过编撰族谱来培养族人孝悌之心、维系宗族团结。司马光《温公家范》的写作方法是“收集整理儒家经典中关于伦理规范的议论,然后证之以各类史传故事,反复闽述,发明经义”。朱熹的《朱子家礼》制定了一套接续古礼内在精神、与时俱进适应当世并且便易民间施行的礼仪规范,他把原本该归入祭礼的“祠堂”部分置于《朱子家礼》的最前面。学界基本公认,“从朱熹以后,士大夫的家庙和庶人的正寝就逐渐衰废,祠堂就代之而起了”。

——摘编自吴倩《宋代儒者与宗族重建之关系探微》

材料二 五四运动时期,部分先进的知识分子对传统家庭制度的弊端进行了揭露和批判。他们认为传统家庭以家长为本位,无视个人的独立和自由。因而他们呼吁摆脱封建家庭的桎梏。他们也提出了一些新的婚姻家庭观念,如取消买卖和包办婚姻,简化婚礼等。不管怎样,五四运动为新的家庭文化产生奠定了思想基础。启蒙运动时期以来的理性精神、科学主义、人道主义和追求人的自由解放等意识都渗透在家庭观念的变革理想中,这也是这一时期家庭观变革的进步意义之所在。

——摘编自李桂梅《中国近代以来家庭文化变迁的历程》

(1)根据材料一,概括宋代儒者重建宗族的举措。(2)根据材料二并结合所学知识,指出五四运动时期部分先进知识分子的“家庭观”所体现的现代化因子,并简析促使其出现的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,说明当代应如何更好地传承“家文化”。

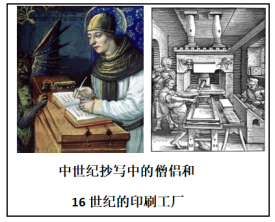

材料一 15世纪中期,德意志人古登堡发明了印刷机。到15世纪末,德意志境内共开设了50多家印刷所,从事印刷业的工匠超过200人。印刷书也从德意志传往欧洲各国。

——【俄罗斯】亚历山大·马克西莫维奇·茨冈年科《世界图书出版与印刷博物馆》等

材料二 印刷业较早成为资本主义性质的行业,原因是印刷业属于新兴企业,行会的束缚不那么厉害;同时,建立印刷厂需要大量资金,而且所需原料也比较复杂,工种要求也较高;印刷业还与市场需要密切联系,威尼斯和塞维利亚的印刷业主必须注意莱比锡每年春天的图书贸易会,尽管二者相隔半个欧洲的距离。资本的投入、生产的组织、生产的标准化以及市场状况,都使印刷业较早成为资本主义性质的新兴行业。

——钱乘旦主编《新世界史纲要》

(1)依据材料一和材料二,并结合所学,分析欧洲印刷业兴起的原因和影响。材料三 两个时期的翻译活动

| 时间 | 明末清初 | 晚清与民初 |

| 翻译人员 | 利玛窦、汤若望、徐光启、李之藻、南怀仁等 | 林则徐、魏源、严复、李善兰、梁启超、林纡等 |

| 翻译的主要内容 | 《几何原本》《同文算指》《浑盖通宪图说》(德国《星盘》节译本)《律历渊源》《四书)《赵氏孤儿》 | 《四洲志》《海国图志》《天演论)《原富》《《国富论》)《法意》(论法的精神》)《格物入门》《巴黎茶花女遗事》 |

——摘编自刘波《明末清初科技翻译与清末民初西学翻译比较研究》

(2)翻译书籍促进文化的交流、扩大文化的影响。依据材料三并结合所学,对比两个时期翻译活动的差异。材料 中国是世界上最早创造神奇漆器和大漆文明的国度。从河姆渡与跨湖桥出土的漆物遗存看,早在8000年前中国人就已开始用大漆髹涂器物。除了史前、商周等漆器文明外,汉代与明代的漆器最为显赫与多彩,是中华漆器艺术的两座丰碑。相比青铜浇铸的繁缛笨重的器物,对于汉代人来说,漆器的轻盈飘曳满足了时代需求和审美向度。汉代漆器张扬的红与成熟的黑,为汉代人个性的展示提供了载体,也成就了汉代人的美学气场和精神世界。在明代,伴随皇家对漆器的喜爱以及商品经济的发展,漆器再度成为中国人展示财富的物件。安徽漆工黄大成放弃科举功名,著述了中国历史上唯一存世的漆工图书——《髹饰录》。

在中国,音乐、建筑、书法、绘画、家具等诸多领域无不受到大漆的惠爱,大漆甚至影响了哲学与诗学的发展。在海外,中国传统漆艺也在一定程度上影响着世界文化的走向。从汉唐起,日本人就开始向中国学习漆器制作工艺。法国路易十四时期,中国的漆器被源源不断地输入法国宫廷。在英国,诗人普赖尔对中国漆橱柜之美十分神往,家具设计师汤姆·齐平特采用中国福建漆仿髹漆家具,开创了具有中国美学特色的“齐平特时代”。

——摘编自胡玉康《中华大漆文明之光》

(1)根据材料并结合所学知识,分析明代漆器大流行的原因。

(2)根据材料并结合所学知识归纳大漆文明发展的特点,简述其影响。

材料 明清之际,西方数学和天文学的传入在中国学术界引起了巨大的反响,引进与反引进的斗争相当激烈。清初学者梅文鼎认为“法有可采何论东西,理所当明何分新旧”,“务集众长以观其会通,毋拘名相而取其精粹”。梅文鼎毕生研究数学和天文学,著述繁富。梅文鼎对于当时的中西数学进行了相当全面的研究,几乎涉及初等数学的各个领域。在梅文鼎之孙梅毂成编选的《梅氏丛书辑要》中,收集了梅文鼎的数学著作13种共40卷,这些著作对当时已传入中国的算术、几何、代数、三角、比例规、纳皮尔算筹等西方数学知识,作了系统的整理和全面的阐述,并且取得了一些独创性的研究成果。梅文鼎的数学著作常用浅显易懂的语言来叙述比较复杂的数学问题,正如清中期学者阮元所说,“其论算之文务在显明,不辞劳拙,往往以平易之语解极难之法,浅近之言达至深之理,使读其书者不待详求而又可晓然”,这是非常难能可贵的。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括梅文鼎的数学贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,分析梅文鼎取得数学成就的原因。