材料一 17世纪后,伴随俄国社会逐渐形成饮茶之风,以晋商为主力军开辟了一条由中国内地通往欧洲,长达13000余公里的“世纪动脉”——万里茶道。1792中俄《恰克图市约》后,双方贸易快速发展。19世纪20年代,万里茶道上的茶叶贸易基本达到顶峰。然而第二次鸦片战争之后,万里茶道有了新变化(如下表)。1862年的《中俄陆路通商章程》,使俄商获得在华茶叶贸易免税、低税,及深入中国内地贸易的特权,晋商在与俄商的竞争中逐渐失势。1900年,俄国趁八国联军侵华动乱之机对在俄华商加重税收,加上1901年西伯利亚铁路建成通车,万里茶道受到致命打击。到20世纪初万里茶道逐渐退出历史舞台。

俄商贩华茶数量与在华茶行、人数

| 年份 | 贩华茶盛(担) | 占华商独俄茶比重(%) | 茶行家数 | 茶行人数 |

| 1868 | 13251 | 0.86 | ||

| 1872 | 318996 | 16.40 | 9 | 49 |

| 1878 | 336467 | 17.20 | 17 | 55 |

| 1887 | 782875 | 28.98 | 11 | 94 |

| 1894 | 834166 | 40.02 | 12 | 106 |

| 1898 | 946500 | 61.50 | 16 | 165 |

| 1910 | 974400 | 62.42 | 298 | 49395 |

| 1913 | 907000 | 62.83 | 1229 | 56765 |

资料来源:据李康华、夏秀瑞、顾若增编著《中国对外贸易史》(对外贸易出版社1981年版)附表6、附表7相关数据梳理。

——摘编自张舒《清代万里茶道论述》等

材料二 万里茶道见证了中蒙俄之间的贸易往来和文化互动,见证了沿线各民族的交往交流交融。各地区各民族在开辟、维护、繁荣万里茶道的历程中,培育了不畏艰险、勇于开拓、合作共赢、诚实守信的“茶路精神”,既继承了中华民族以诚相待、勤劳勇敢的优良传统,又赋予了开放创新的时代品质,是全人类共同的文化遗产。万里茶道作为文化线路遗产,是沿线各国人民价值观念、精神追求和文化认同的体现,也是推动构建人类命运共同体的重要载体。万里茶道申遗,符合打造文化交流互鉴平台的现实需要,顺应和平发展、合作共赢的时代潮流。

——摘编自黄柏权,巩家楠《万里茶道:跨越亚欧的“世纪动脉”》

(1)根据材料一概括万里茶道的特点,并结合所学知识分析第二次鸦片战争后“茶叶贸易有了新变化"的原因。

(2)综合两则材料并结合所学知识,说明“万里茶道”申报世界文化遗产的理由及意义。

“漕”原指在天然或人工的河道上运输物资,后来随着各王朝统治的需要,从地方上征收粮饷以及各种进贡的物资,将其运送到京城或前线,这些都属于漕运的范围。

材料一

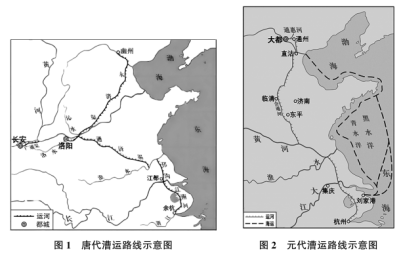

(1)依据材料一,指出图1、图2漕运的变化;结合所学,分析其原因。

材料二 咸丰二年(1852 年),清代漕粮海运,仅实行于江苏省。咸丰三年,太平军占领镇江、扬州,江路受阻。清政府宣布,将浙江全省以及苏、松、常、镇四府和太仓州等处“漕米,同办海运。”由上海招商船承雇,装载海运至天津。而湖北、湖南、江西、安徽四省漕粮则一律按每石折银一两三钱为率,改折征收解京或者就地拨充军饷,这样一来,继续征收实物漕粮的只有改行海运的江苏、浙江两省份。庚子事变后,列强在谈判赔款筹集问题时,要求清朝从漕粮中提取赔款,且朝堂上亦有诸多官员提议折漕。光绪二十六年(1900年),南漕改用火车,由天津运往北京。在内外压力下,清朝最终于光绪二十七年宣布全漕改折,漕粮河运至此终结。

(2)依据材料二并结合所学,简述清代漕粮河运废止的原因。

材料三 2019 年12月,北京市政府发布的《北京市大运河文化保护传承利用五年计划(2018-2022)》明确提出,要保护建设张家湾古镇,展示运河古镇历史风貌,打造漕运文化特色小镇。

| ① 张家湾在“州南十五里”,“以元万户张煊督海运至此而名。今东南运艘,由直沽至河西务,凡百十里,又百三十里至张家湾,乃运入通州仓”。 ——《读史方舆纪要》(清代顾祖禹等人著) | ② 张家湾城位于“潞河下游,南北水陆要会。自潞河南至长店四十里,水势环曲,官船客舫,骈集于此,弦唱相闻,最称繁盛”。 ——《钦定日下旧闻考》(乾隆命人根据《日下旧闻》加以增补、考证而成) | ③ 北运河上“漕艘栉比,廩粟云屯”。张家湾以西的漕运终点通州,则为“仓庾之都会,而水路之冲达也”。 ——光绪年间《通州志》 |

④ “山西会馆”匾额 “山西会馆”匾额该匾额系两块长方形石块合成:上为“山西”,下为“会馆”,发现于通州,现存于通州博物馆。 | ⑤ 《清代北运河漕运图》 | |

⑥ 《潞河督运图》,绘制于清朝乾隆年间,图中画有官船、商船、货船、渔船等64只,官吏、商贾、船户、妇孺、盐坨杂役等八百二十余人,岸上码头、衙署、店铺、银号、酒肆、民宅、粮仓等各种建筑林立。 | ||

材料一 徽州地处皖、浙、赣三省交界处,其自然地理特征以“八山一水一分田”著称,地处众山环绕之中,水系纵横。明清时期徽州民居的建筑逐步演变为楼下高大宽敞、楼上简易的形式。“粉墙黛瓦马头墙”是其显著的外观特征,白色粉墙,便于吸收水汽,保持墙体干燥;而基于阻挡火势需要,修建了高出屋面的马头山墙。白墙黑瓦,掩映在青山绿水之间,如诗如画;跌落起伏的马头冲破了一般墙体的单调,增加了建筑的美感。

——摘编自陈安生《试论徽派建筑形成的几个条件》

材料二 明清时期,徽商致富后,购置土地,修建祠堂,同时还修谱志书,收归族人将宗族组织和制度确立了下来。徽州宗族用族谱家训等内容严格约束族人,褒扬善行,惩戒恶行,如绩溪《章氏家训》教导后人勤“耕”勤“读”,西递《胡氏家训》推崇“儒仕”等,并通过乡规民约加强对社会治理,维护社会优良民俗。

——摘编自谷长保《乡村振兴视域下徽州村落民俗文化的传承与发展》

(1)概括材料一中徽州民居建筑的设计理念。

(2)根据材料二,简析明清时期徽州村落民俗文化形成的原因。

(3)综上所述,我们应该如何传承村落民俗文化?

材料 到目前为止,世界遗产展现的更多是“美好”,不同国家和民族创造出辉煌的宫殿、巍峨的庙宇、精致的雕塑、巨大的工程。讴歌美好,礼赞创造,这当然是对的,但人类的历史并不总是喜剧,保护和呈现人类的灾难遗产,同样也是人类的正义事业。世界遗产名录中也有少数属于灾难遗产……设立“人类灾难遗产”体系,就是把历史悲剧性的一面展现给今天和未来。“悲剧”同样有着宏大的意义和突出普遍价值,表达的是世界上不同民族和国家在不同历史时期、不同原因下所发生的不同形态的灾难及其结果,让我们更加深刻认知自然社会和人性的复杂性,剖析各种灾难发生的原因,反思人类在灾难面前出现的失策、恐惧和错误,批判人类的愚昧、黑暗和盲从,认识人类在灾难的挑战面前所展现的英雄般的回应和抗争,提醒人类对灾难所必须作出的防范、预警,让人们更好地阻止灾难,直面灾难,抵御灾难,力求减少在灾难中的痛苦和牺牲。

——摘编自贺云翱《世界遗产中应当建立“人类灾难遗产”体系》

(1)概括指出材料中学者力图告诉我们些什么。

(2)根据材料并结合所学知识,如果让你选择一处中国的“灾难遗产”,你会选择什么?并说明理由。

材料一 丝绸之路开凿甚早,初以丝绸、瓷器为主打产品。唐朝陆羽首创“煎茶法”,改变唐初落后的饮荼习俗,形成了“滂时浸俗,盛于国朝,两都并荆渝间,以为比屋之饮”的兴盛局面,并培育了大唐周边国家和地区的饮茶之风。回鹘居于丝绸之路之上,其盛产马匹;饮茶之风兴起后,“回鹘入贡,以马易茶”,由此开启与唐朝的茶马互市。唐朝在边关设有专区用以双方交易,唐中后期,多次与回鹘进行以茶易马的交易,交易的马数量达万匹。回鹘扮演了中外贸易间的中转角色,茶叶沿丝绸之路由回鹘传到波斯并辗转传入阿拉伯各国乃至罗马。据文献记载,唐代茶叶是“浮梁、歙州,万国来求”。

——摘编自丁文《中国古代茶叶经济与丝绸之路》

材料二 自宋代开始,茶叶依靠陆上丝绸之赂销往西亚和西非等地,依靠海上丝绸之路远销南洋和日本等地;明清时期,茶叶通过海上丝绸之路销往欧洲和北美等地。中国荼和茶文化受到世界各国的青睐。中共十八大以来,习近平主席在外交活动中多次提到中国茶文化,他的“一带一路”倡议作为当代中国对外开放的重大部署,有利于实现中国梦与世界梦的对接。传播和弘扬中国茶文化,推进“一带一路”建设,正处于大好时机,2017年,多部门联合发布了《关于推进绿色“一带一路”的指导意见》,指出推进绿色“一带一路”建设要以绿色发展理念为指导,要推动绿色发展理念的重要实践,促进绿色“一带一路”建设。茶文化是绿色文化的代表,传播和弘扬中国茶文化对树立绿色发展理念意义重大。

——摘编自张云婷《传播中国茶文化促进“一带一路”建设》

材料三 2022年11月,我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”通过评审,被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。从“丝绸茶叶陶瓷萃,商贾僧人行旅偕”的丝绸之路,到“崎岖道仄鸟难飞,得得寻芳上翠微”的茶马古道,再到全球化的今天,申遗成功不仅进一步推动了中国荼文化在世界范围内的广泛传播,还助力茶产业扬帆出海,架起一座座经贸合作的桥梁。

——摘编自柯颖《“中国茶”申遗成功:让优秀传统文化向下扎根,向上开花》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代茶叶贸易兴盛的原因及影响。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出“中国茶”申遗成功的有利条件。

(3)根据以上材料并结合所学知识,说明商路发展演变与文化交流传承的内在联系。

材料 对于历史遗产的保护和发展,申遗成功无疑起到了不小的作用。首先,联合国带来了保护技术和人才。2003年,被纳入世界遗产名录的龙门石窟就得到了联合国教科文组织的专项信托资金的支持,并带来了日本先进的科学团队,对洞窑进行检测、修筑。“中国式申遗热”背后存在着严重的误区。不少当地官员把申遗当作是经济收入的水龙头,认为一旦申遗成功就能获得大笔保护基金与巨大的门票收益。实际上,经济效益与申遗两者之间存在着博弈。2013年联合国教科文组织透露,中国每年在申遗工作上的花费高达3亿元。更严重的是对景区的无序开发与破坏:开通超大容量的交通路线,丝毫不考虑景区能力而加设电梯、索道、人为地把建筑重新“做旧”“仿古”等。

——摘编自张涨《谈“申遗热”:重申报轻保护得不偿失》

(1)根据材料并结合所学知识,概括“中国式申遗热”兴起的原因。(2)根据材料并结合所学知识,指出“中国式申遗热”带来的问题以及保护文化遗产的原则。

材料一 中国古代的金石学或古器物学,主要是搜集铜器和石刻,为其著录,考辨文字,考订历史。20世纪初,英、德、法、俄、日等国家纷纷派遣探险队到新疆和甘肃地区,他们采用考古学和地质学的一些方法,侧重于发掘、掠夺古物,甚至通过调查勘探觊觎我国领土 。这一时期,“打倒孔家店”的口号震动了中国思想界,学者在怀疑、批判和驳斥“三皇五帝”古史体系真伪的同时,也痛感科学资料的极端贫乏。20世纪二十年代,以仰韶、般墟为代表的田野发掘工作随之展开,逐渐形成了中国考古学。

——摘编自夏《五四运动和中国近代考古学的兴起》

材料二 新中国成立后,考古界提出“让考古成为人民的事业”。1958年,中国第一座史前考古遗址博物馆—半坡博物馆对外开放。1976年,国家开放秦始皇陵兵马通博物馆。除了著述论文、考古报告,苏秉琦的科普文章《华人·龙的传人·中国人》引起重大反响,被选入1988年高考语文试题。贾兰坡在“大科学家讲的小故事”丛书中讲述了他求学科研和周口店发掘的故事。进入新世纪,考古学界与公众的互动更积极直接。2002年,媒体从老山汉墓发掘之初就全方位追踪报道,“考古不是挖宝”的概念更加深入人心。现在,人们可以通过网络平台观看考古纪录片或高校公开课,与考古领队对话,为全国十大考古新发现投票。

——摘编自费博宇《中国考古学大众化历程研究》

(1)根据材料一,简要说明中国考古学对金石学的继承和发展,并结合所学知识,概括推动中国考古学形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国考古学走向大众的条件。

材料一 奥古斯都所推行的城市化运动最杰出的成就,毫无疑问,那就是辉煌的罗马建筑。罗马城在方位走向上注意与有序空间协调一致,城市主干道一条为南北走向,另一条为东西走向,两条大道成直角在市中心交汇。交汇点一般为城市中心,通常在这里要为宗教纪念物挖一个地基。剧场是罗马人在借鉴的基础上根据自己的方式加以变化,从而使得它比原来的形式更为华丽、雄伟。罗马市政当局认为城市人数在5万人左右最为合适。在罗马的建筑师看来,理想的城镇应为2400~1600英尺,因为长度太长就会看不清沿城墙传递的信号,因而对城防不利。城市的下水道、供水管、桥梁、道路一应俱全,甚至还建立了西方世界最早的医院和最早的国家医疗体系。正是有了这样的管理才使罗马居民的生活质量得以提高,喷泉的壮观场面得以实现。

——据杨俊明、巢立明《奥古斯都时期古罗马的城市规划与建筑》整理

材料二 发达国家的城市化起始于以蒸汽机发明为标志的英国产业革命,由于工业区存在许多就业机会,大量农村人口涌入城市,引起城市规模的不断扩张和城市人口的急剧增加,工业化成为城市化发展的主要驱动力。在进入城市化成熟阶段以后,其城市化进度开始趋缓。20世纪六七十年代以及80年代早期,许多发达国家出现了大城市人口向郊区和小城市流动的逆城市化现象。1979~1982年,欧洲高城市化地区制造业的就业人数少得最多,达到-18.4%。

——摘编自段瑞君《欧美发达国家城市化进程的经验及其对我国的启示》

材料三 20世纪60年代,经济空洞化使城市衰败地区蔓延,而衰败使中心区古老的建筑群逐渐沦为贫民窟,对城市文化及经济发展产生巨大的负面影响。欧洲城市曾尝试拆除衰败地区和建立现代建筑。对城市历史中心的破坏,引起了普遍的敌意。欧洲具有悠久的历史,城市中心密布着古老建筑群,各国制定了严格法律进行精心地保护,城市更新罕见。城市历史中心建筑拆迁几乎是禁止的,政府还严格限制现代建筑布局在历史中心而破坏城市景观的协调性。欧洲闹市区依然完整保留着数百年前的画景似的古城风貌,古色古香。城市建筑遗址有的可上溯道古罗马、古希腊时代。在城市中心附近,中世纪的罗马式圆顶教堂或哥特式尖顶教堂作为城市的天际线,象征着古老的庄严。

——摘编自徐和平《城市化进程中的城市文化保护与发展》

(1)根据材料一,概括归纳古罗马城市的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪六七十年代至80年代早期欧美发达国家出现逆城市化的原因。

(3)根据材料三,归纳欧洲城市更新运动中对古典建筑群保护的意义。

在近代以来东西交往史的研究中,外国探险家或考古学家、地理学家扮演了重要的角色。最吸引他们的无疑就是敦煌的“藏经洞”。阅读材料,回答问题。

材料一 藏经洞封存了4至11世纪初的文献、绢画、纸画、法器等各类文物,约计5万余件。其中90%是宗教文书,非宗教文书占10%……(1900年)藏经洞文物发现后,……甘肃学政叶昌炽听闻藏经洞一事……叶氏建议藩台(注:清朝地方官)将此宝物运省妥藏,但因运费银五六千两无着落而作罢。

——罗华庆《发现藏经洞》

材料二

| 国籍 | 探险者/学者 | 获得敦煌文书的方式 | 学术成果 |

| 英 | 斯坦因 | 最先来到敦煌,利用买通和欺骗的手段从王道士手中盗走大藏品2万多件 | 斯坦因出版《亚洲腹地—在中亚、甘肃和伊朗东部考察的详尽报告》,撰写《敦煌沙碛中汉代长城遗址所出古代汉文简牍》等考古报告。 |

| 法 | 伯希和 | 盗走古书、佛教经文、民间文学等汉藏文卷子写本精华6000卷。 | 伯希和编著《敦煌经卷图录》和《敦煌石窟图录》。《伯希和敦煌石窟笔记》《中国西部考古记·吐火罗语考》《中亚简史》等。 |

| 日 | 盗走文书600卷。 | 出版发行《西域文化研究》《讲座敦煌》。石滨纯太郎首先提出“敦煌学”一词。 |

——根据《齐鲁晚报》《敦煌学:从国际走向国际》、张艳梅《游访敦煌莫高窟:未湮没的宝藏》整理

材料三 一时代之学术必有其新材料与新问题,取用此材料以研求问题,则为此时代学术之新潮流。……敦煌学者,今日世界学术之新潮流也。……或曰,敦煌者,吾国学术之伤心史也。其发现之佳品,不流入于异国,即秘藏于私家。

——陈寅恪《陈垣敦煌劫余录序》

(1)“藏经洞”为何会保存如此众多的文物和宗教文书?

(2)结合材料二、三,敦煌学为何能成为世界学术之新潮流?

(3)结合材料,陈寅恪所言“吾国学术之伤心史”指的是什么?概述这段“伤心史”产生的原因有哪些?

(4)结合材料和所学,你如何看待近代以来外国人对"藏经洞"的探索?

材料一 汉朝建立之初,统治者以黄老思想指导治理国家,休养生息,发挥了一定作用,但是无法适应专制集权的国家治理。董仲舒的贡献在于,"上承孔子,下启朱熹,始推阴阳,为群儒首,前对汉武,后相江都,初倡统一,罢百家书。"从而为儒学和儒者找到用武之地。

——摘编自曹影《董仲舒的四大历史贡献》

材料二 在汉代,政府首次作为对外交往与开放的主体在官方层面上积极地开展了与域外的广泛联系。由于两汉政府卓越的努力与经营,使得中华社会由此迈开了走向世界的历程,开启了此后古代中国近2,000年之久的开放局面。这不仅使中华各民族深受其益,也对世界文明的发展作出了巨大贡献。

——摘引自周尚兵、王洪军《走向世界;汉代开放对古代中国的影响》

材料三 中华文明是在同其他文明不断交流互鉴中形成的开放体系。从历史上的佛教东传、"佛儒会通",到近代以来的"西学东渐"、新文化运动、马克思主义和社会主义思想传入中国,再到改革开放以来全方位对外开放,中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新。

——摘引自2019年习近平在亚洲文明对话大会的讲话

(1)根据材料一和所学知识,概括黄老思想"无法适应专制集权的国家治理"的原因,简析董仲舒的思想主张是如何"上承孔子"的。

(2)阅读材料二,结合所学,从"走向世界"的角度概述汉代对世界文明所做的贡献,根据"政府卓越的努力与经营"的提示,列举相关史实说明汉代促成"开展与域外广泛联系"的举措。

(3)阅读材料三,结合所学,请选择阐述;①指出中国古代思想史上"佛儒会通"的典型事例,用唐太宗时期的史实简述"中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新"的表现。②"北曲南唱"、兼收并蓄是昆曲形成的重要途径,以明代中期艺术家对北曲的改造为例论证此观点。指出昆曲属于人类口头和非物质文化遗产的哪一类别?