材料一 1954年9月,在第一届全国人民代表大会第一次会议上通过,这部宪法成为后来我国社会主义宪法的雏形。“五四宪法”规定全国人大拥有“修改宪法”“制定法律”“选举中华人民共和国主席、副主席”“全国人民代表大会认为应当由它行使的其他职权”等十四项职权,设立全国人大常委会作为全国人大常设机构,并赋予其“解释法律”“制定法律”等权力。直到1975年1月底四届全国人大第一次会议通过了第二部宪法,这部“文革”时期的宪法深刻着“左倾”的烙印,不仅在内容上,而且在形式上都存在着缺陷和错误,标志着我国的民主法治建设出现了曲折。

——摘编自王鸽《从宪法的发展历程看民主法治建设的演进―新中国成立以来》

材料二 十一届三中全会以后,先后颁布了《刑法))((刑事诉讼法》《民法》等基本法律,对公民在诉讼中的民主权利作了明确规定。1979年颁布的新选举法将直接选举扩大到县一级,将等额选举改为差额选举,并规定每个少数民族至少有一名全国人大代表。1982年、1986年、1995年又三次修改了选举法,使我国选举法更加完备和切合实际。

——摘编自贾春雨《十一届三中全会以来我国民主政治建设的发展与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析“五四宪法”的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新时期以来我国积极开展民主政治建设的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明我国民主法制发展的趋势。

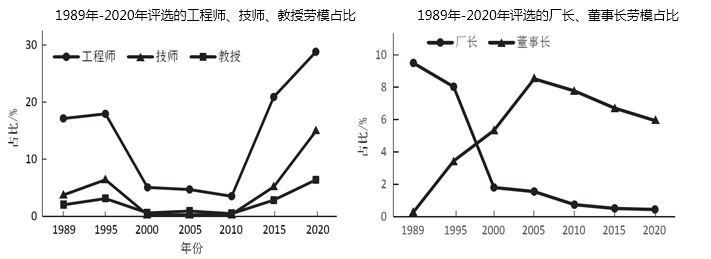

材料 劳模精神(劳动精神、工匠精神)是第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神。1950年至2020年,党和国家先后进行了16次全国劳模评选和表彰(1995年以前表彰不定年份,1995年以来每五年召开一次表彰大会),累计表彰近3.65万人次。1950年9月,在首次全国劳模评选活动——全国战斗英雄代表会议和全国工农兵劳动模范代表会议上,共有464人受到表彰,其中工业战线208人、农业战线198人。自此到1960年代中期,“团结苦干、无私奉献”的劳模精神已经逐步凝聚成型,“学雷锋”“学铁人”成为社会风尚。1979年,首次明确了评选标准:“判断一个职工是不是模范,一个集体是不是先进,归根到底要看其在推动生产力发展方面是不是起了显著的作用,对社会主义建设是不是作了较大的贡献”。上世纪80年代的6届受表彰劳模中,有煤矿职工、工程师、机械研究员、货车司机、轮船服务员、核物理学家、医学院副院长、机械厂车工、修脚技师、水产局长、厂长、挡车工、教师、围棋教练等。20世纪90年代以来,劳模群体构成发生了显著变化。2005年,民营企业家和农民工首次受到表彰。2020年受表彰人员涵盖各个领域和行业,一线工人、企业技术人员、科教等技术人员、农民工、科级及以下干部的占比优势明显。

图为1989年至2020年受表彰劳模的主要职业构成和任职统计。

——综合摘编自王治东、施政《新中国成立以来劳模精神内涵变迁及其当代启示等资料

根据材料并结合所学知识,围绕材料整体或局部拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)