| A.清政府非常关注传染病的防疫 | B.中国政府由传统向现代转变 |

| C.近代的防疫制度得以正式建立 | D.清政府最为重视东北的防疫 |

材料 1918~1919年的大流感最先从美国堪萨斯州爆发,随即通过赴欧洲参加一战的美国士兵传播到法国,进而蔓延到整个欧洲,然后扩散到全世界。1918年春天流感第一波来袭时,由于此次病毒较为温和,死亡率较低,没有引起欧洲各国重视,而是隐瞒疫情,作为军事机密加以控制。当第二波流感来袭时,政府才不得不采取一些预防措施。对于大多数参战国来说,隔离措施要让位于因战争需要的人员流动和集中,造成隔离措施难以奏效。美国国内军营的流感很严重,但最终为了彻底击败同盟国,不影响军队士气,美国军部在收到军医部门的警告和建议后依然未停止运兵,很多士兵因病死于途中甚至葬身大海。与此同时,一些人将戴面具的规定看作是对公民自由的侵犯,他们声称面具没有任何效果。在战争期间,一切物资优先供应军队,普通民众的基本生活必需品则要限量。1919年1月,威尔逊带着他的“十四点原则”参加了巴黎和会,美国在巴黎和会中并没有起到主导作用。当时威尔逊身边的人及后来的历史学家都认为,是流感使威尔逊的“精神在会议期间崩溃了”,影响了他在和会中的决策。

——摘编自曾金花、张彦敏《1918~1919年大流感传播的原因及其影响》

根据材料并结合所学知识,分析1918~1919年大流感席卷世界的原因及其影响。

| A.民族资本家具有高度社会责任感 | B.大众传媒已经成为抗疫主要手段 |

| C.落后导致了疫病传染猛烈 | D.疫情促使当地民众改善生活习惯 |

材料 1949年10月,新中国政权刚刚建立,察哈尔省察北专区发生鼠疫,流行300余里。中央得到报告后,连夜成立中央防疫委员会,下设办公室、封锁处、防疫处、宣传处、秘书处。很快,各地相继仿照这一组织架构成立了各级抗灾防疫组织。防疫委员会调动华北军区部队,并动员各省、各专署以及各县、区、村党政军民对疫区进行了封锁。中国政府组织加紧疫苗生产,在疫区进行了大规模的防疫注射。在毛泽东致电斯大林后,苏联政府立即组织专家和防疫队赶往中国,他们赴察疫区进行实地考察研究,并利用电台进行了防疫知识普及。

12月初以后,察北专区鼠疫彻底绝迹,封锁解除,人民生活恢复正常。仅用了两个月时间取得抗击鼠疫的全面胜利,创造了世界抗击瘟疫史上的奇迹。

——据陈辉《新中国抗击四大瘟疫历史回眸》

(1)根据材料,概括新中国抗击鼠疫的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析抗击鼠疫的胜利有何历史意义。

材料一 早在先秦前,我国就有了社会保障思想。商朝建立初期,实施了许多爱民、利民的举措;周武王时期,大力提倡爱民、保民主张,西周王朝还实施了慈幼、养老、赈穷、恤贫、宽疾、安富等六项爱民政策。孔子在《札记》指出“大道之行也,天下为公——故人不独亲其亲,不独子其子;使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。”墨子提出“爱人者,必为人爱,恶人者,必为人恶——饥者得食,寒者得衣,劳者得息”。

——摘编自郭亚雄《中国古代社会保障思想及其行为研究》

材料二 中国古代疫情多发,文献中“大疫”“时疫大行”等记载不时出现,唐代也不例外。唐代尽管医疗机构很完善、发达,但仍无法有效应对大规模爆发的疫病。其中重要原因是医疗资源的不均与不足。在此情况下,基层民间医疗有所开创和发展。悲田病坊是唐代开创的救助病残、乞丐及贫民的专门机构,服务对象就是社会底层群体。病坊的所属关系有:一是受官府管理,经费也来自官府;二是僧人自行管理,经费来源于寺院。悲田病坊的设置是儒家仁政思想与佛教慈悲为怀精神的实践,一方面从民间的角度补充了医疗资源的不足,另一方面在医疗资源分配严重不均的情况下救助社会底层百姓。其设置影响深远,为后世所继承。

——摘编自廖靖靖《多姿多彩的大唐风貌》

完成下列要求

(1)据材料一指出中国古代社会保障制度形成的思想基础。

(2)据材料二概括唐代基层民间医疗开创的原因。

(3)综合上述材料,请你谈谈古代社会防治疫病的历史借鉴价值。

材料一 西汉平帝元始二年,“郡国大旱,蝗”,百姓流亡,流行病爆发,平帝下诏:“民疾疫者,舍空邸第,为置医药。”并赐予安葬钱,安葬病死者,可以减少疫病传播,还能安慰活着的人,帮助他们摆脱困境。光和二年大疫,灵帝派常侍、中谒者巡行疫区,报告疫情,分发医药。汉代政府每年都在年终腊日的前一天举行名为“大傩”的仪式,驱逐引发疫病的疫鬼。

西汉初元元年,关东水灾疾疫,大量流民涌入关中,元帝下诏:“江海陂湖园池属少府者以假贫民,勿租税”,并诏令调运其他郡国的粮食救灾,开仓赈济,赐给寒衣,保证灾民的基本吃穿。抗疫减灾需要大量的财政开支,汉代一些帝王采取主动减膳、取消游乐活动等措施,以节省费用,救助疫区的灾民。

——摘编自王文涛《汉代的抗疫救灾措施与疫病的影响》等

材料二 新中国成立初期,各类疫病肆虐。1949年10月,中央召开紧急防疫会议,确定了预防为主、防治结合的方针,成立中央防疫委员会,建立快捷的信息沟通体制,组织群众开展大规模的爱国卫生运动。1950—1953年连续召开三次全国卫生会议,将卫生工作与群众运动相结合,强调群防群治。教育和文艺界人士以及中国红十字会也积极进行科学防疫治疫宣传,将“防病”、”医愚”与“治心”相结合,卫生防疫工作上升为全民政治运动。经过十余年的努力,鼠疫、天花、黑热病等烈性和急性传染病陆续被消灭,人口的总发病率和死亡率大幅度下降。

——摘编自李向东、刘念《新中国成立初期的疫情与疫病防控的政治化》

请回答:

(1)根据材料一,归纳汉代为抗疫救灾采取的措施,并结合所学知识概括其影响。

(2)根据材料二,概括新中国成立初期的疫病防治的特点。结合所学知识,分析这些措施产生的重要意义。

材料一 19世纪后半期,面对城市化加速,城市环境恶化,传染病威胁与日俱增,公共卫生改革开始在美国各地城市中涌现。1867年,圣路易斯出现了由市长、监察局长和医生组成的卫生局。1871年,组建卫生监督部队,负责对传染病、卫生标准、牛奶质量以及传染病防疫等进行监督。自80年代开始,许多城市先后建立街道清洁部,专门负责街道保洁工作。除设置专门的机构以外,1887年,福莱斯特垃圾焚烧公司与密尔沃基签订合同,负责城市垃圾的收集与焚化工作。由数万城市儿童组成的“青年街道清洁联盟”在改善城市居民不良生活习惯方面取得了显著成效。

——摘编自李晶《城市化下的“卫生”困境与突破》

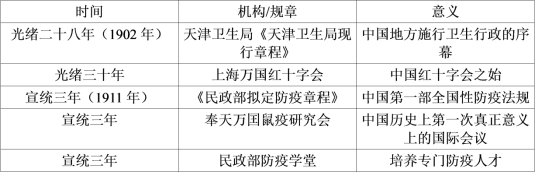

材料二 清末传统卫生防疫机制已无力应对频繁的大疫,租界的示范效应则为华界卫生变革带来机遇。如表是晚清部分卫生防疫大事。

——据李孜沫、陈丹阳《清代卫生防疫机制的引建》等

(1)根据材料一,概括美国城市公共卫生改革的主要措施,并结合所学知识,分析其积极作用。

(2)根据材料二,概括清末卫生防疫机制构建的特点,并结合所学知识,分析其历史背景。

8 . 材料 1917年10月26日,列宁向俄国新工人政府宣读了布尔什维克关于和平的法令,建议各交战国结束屠杀,拥抱国际团结,但被两个好战的大国置若罔闻。但是他们甚至列宁本人都没有意识到:如果布尔什维克的和平提议被采纳,1918年的流感大流行就可以得到更有效的控制。从1917年末到1920年,流感病毒在全球迅速传播,平民付出了特别沉重的代价。1917年,当布尔什维克为世界提供了一个基于和平的新起点时,资本主义政府有一个不同的议程。他们想要帝国主义的胜利和帝国主义下的和平。这意味着,当流感这样的灾难爆发时,他们没有停止战斗的意愿,也没有将从大规模屠杀转向大规模关怀的意愿。病毒没有国籍,它是国际性的。国际主义和集体行动对人类的贡献可能远远超过对国家掌控权的争夺和对自由市场的冷酷算计

——摘编自【英】约翰.威斯特摩兰《1919年西班牙流感的教训》

(1)根据材料并结合所学知识,说明导致1918年流感大流行的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简述1918年流感大流行的启示。

材料一 隋代……已经产生注病观念,这是一个进步。病情久延,反复发作,或注意旁人者,均被巢元方编撰的《诸病源候论》称为注病。

《诸病原候论》卷24生注、死注、食注、殃注一览表

注名 | 候 | 传染途径 |

生注 | 人有阴阳不调和,血气虚弱,与患注人同共居处,或看侍扶接,而注气流移,染易得上,与病者相似,故名生注 | 生者—生者 |

死注 | 人有病注死者,人至其家,染病与死者相似,遂至于死,复易传人,故谓之死注 | 死者—子孙 |

殃注 | 人有染疫疠之气致死,其余殃不息,流注子孙亲族,得病症状,与死者相似,故名为殃注 | 死者—子孙 |

食注 | 人有因吉凶坐席饮啖,而有外邪恶毒之气,随食饮入五脏,沉滞在内,流注于外,使人肢体沉重,心腹绞痛,乍瘟乍发,以其因食得之,故谓之食注 | 食物—人 |

——摘编自于赓哲《弥漫之气:中国古代关于瘟疫“致”与“活”的思维模式》

材料二 19世纪后半叶,英国率先完成工业革命,在工业化和城市化迅猛发展的进程中,一系列公共卫生问题日益显现。公众对城市公共卫生问题的关注度逐渐增加,加之霍乱等瘟疫的频繁爆发,推动了政府干预公共卫生。19世纪30年代,英国在流行病肆虐的恐慌中,开始出现政府干预控制疫情的迹象。《1848年公众健康法》是英国第一次从国家层面干预公共卫生,明确国家和政府在维护公共健康中的职责与作用,提出建立卫生管理机构的必要性。英国从1841年就开始免费实施疫苗接种,政府直接参与推广,这属于英国首次开展的持续性公共卫生活动。为了规范防疫制度,1867年英国制定新的《防疫法》。1865年,英国开始着手组建以实验室研究为主的研究体系,该研究着眼于疾病病因理论和化学原理。这种科学的预防与控制疾病,推动了英国的公共卫生朝着科学化和现代化的方向发展。

——摘编自赵玉兰、吴俊《英国公共卫生运动的领导者:约翰·西蒙)

材料三 新中国成立后,党和政府开展了大规模的城市公共卫生治理工作。在工作大规模展开后,各大城市都组织了大规模的卫生防疫宣传,重点是宣传党和政府对各族人民健康的关怀和新中国卫生工作的宗旨。在此基础上,全国各大城市进行了很多环境卫生工程建设的工作。同时,清除城市垃圾,消灭病媒昆虫,改善环境卫生。新中国成立初期,在预防肠胃系统传染病的饮水卫生、城市饮食卫生管理等方面,全国各地也都做了不少工作。1951年9月7日,时任中央人民政府卫生部副部长的贺诚在给党中央的报告中称:经过21个月的艰苦工作,全国范围内历史上的疫区、少数民族地区、国防前线、政治中心、交通要道及经济命脉等,各种疫病发病人数均大大减少。

——摘编自李洪河《建国初期的城市公共卫生治理述论》

(1)根据材料一,概括中国古代对瘟疫传播途径的认识。

(2)根据材料二,说明近代英国公共卫生事业发展的背景及主要举措。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析新中国城市公共卫生治理工作的意义。

材料一 古罗马伴随着对外征战和城市的扩大,曾发生过多次瘟疫。但当时罗马人把瘟疫的发生与神罚联系起来,于是大量修建神庙,定期向神献祭,而医疗和医生都得不到重视。医疗条件的限制使罗马人相信对疫病的预防胜于治疗,他们认为最佳的预防方式是卫生清洁,于是在罗马城修建大量的公共浴场和公共厕所,修建了许多输水和排污管道,成立了水务委员会作为维护城市用水的机构,并催生出与之配套的公共卫生法。

——摘编自刘琳琳《古罗马城输水道、排水道的建设及其对公共卫生的意义》

材料二 1831和1848年英国曾爆发了两次霍乱,当时正值大量农村人口涌入城市,拥挤的住房、恶劣的卫生环境加剧了霍乱的流行,导致大量人口的死亡。以查德威克为代表的医疗卫生改革者们认为,预防疾病要比遭受这些疾病带来的后果更划算,他们推动议会在1848年通过了《公共卫生法案》,组建了由中央到地方的公共卫生机构,建立起了城市的供水和排污系统,推动了公共卫生基础设施的建设,英国的公共卫生运动就此展开。

——摘编自毛利霞《19世纪中叶英国霍乱与公共卫生运动的兴起》

(1)根据材料一、二,概括古罗马和英国在疫病防治方式上的共同特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析19世纪中叶英国公共卫生运动兴起的原因及其历史意义。