| A.国外传染病现象十分严重 | B.中国近代卫生事业得到发展 |

| C.通商口岸有利于西学传播 | D.中国近代海关殖民现象严重 |

| A.加速了清朝防疫体系的建立 | B.开启了对疫情的专业研究 |

| C.推动了公共卫生意识的增强 | D.控制了疫情的暴发和扩散 |

| A.古代已经正确认识到瘟疫传播的原因 | B.基于观察与实践对瘟疫认识不断深入 |

| C.瘟疫传播的途径只有空气和接触传播 | D.中国古代建立了良好的瘟疫防治体系 |

| A.社会经济的严重衰退 | B.社会秩序出现危机 |

| C.农民生活得十分艰难 | D.社会恐慌矛盾尖锐 |

材料一 1910年10月,上海租界发现鼠疫病例,随后迅速蔓延。工部局(租界管理机构,由外国居留民选举产生的董事会领导)以法令形式要求检疫一切传染病。在租界官员眼里,西式建筑宽敞,多用水泥构建,而华人由于房屋低矮、阴暗、潮湿,多用木质材料构建,且四周堆满垃圾,易滋生老鼠,因此华人被列为重点检疫对象。外国职员平常对华人习惯于趾高气扬,被检家庭稍有拖延,立即斥骂;对环境杂乱污秽的家庭,强行进行隔离;不顾华人向有内室不见外人的传统,对所有男女一一检查,致使妇女感到格外羞辱。检疫激起下层民众不满,引发了街头骚乱。

经过华人精英与工部局的谈判,最终华人获得自主检疫权。此后华人通过社会募捐建立隔离病院,大力宣传鼠疫和卫生方面的科学知识,改变了将瘟疫视为神鬼作祟的普遍认知,使检疫得到了民众理解。华人检疫工作一丝不苟,受到舆论好评,最受华人舆论赞扬的是检疫人员对患者的关爱和抚恤。最终鼠疫得到控制,让外人对华人社会刮目相看,华人满怀信心提出:“租界华人与西人同一纳税,断无不能与议之理。此皆我华人自放弃权利之故,我愿嗣后租界上凡有所兴革,我租界居住之华人皆宜举代表列席,不独检查鼠疫一事而已也。”

——摘编自胡成《检疫、种族与租界政治》等

(1)阅读上述材料,解读1910年上海租界鼠疫风潮。

材料二 50年代初期农村血吸虫病(因血吸虫寄生人体导致的疾病,钉螺和粪便是传播途径)疫情严重,且没有针对性的安全药物,卫生人员短缺,这引起毛泽东等高层领导的关注,1955年血吸虫病防治运动开展,发动群众,实行大规模的灭螺和粪管运动。江苏1958年“每天都有几百万群众奋勇作战,出现了轰轰烈烈的动人景象”。毛泽东写下了著名的《送瘟神》二首诗,鼓舞了群众的士气。

——摘自余新中《真实与建构: 20 世纪中国的疫病与公共卫生鸟瞰》等

材料三 1980年起,农村开始从集体制转变,群众大范围的灭螺运动已经很难实施。1984 年,血防工作引入了世界卫生组织的疾病控制概念,开始采取人畜化疗为主、易感地带灭螺为辅的措施,同时重视人群健康教育也是血防控制措施的重要方面。1992 年,世界银行提供贷款用于血防控制。各地还进行了疏通河道、修建沼气池等环境改造措施。

——摘编自李林瀚《中国血吸虫病防治策略的演变》

(2)依据材料二、三,概括新中国两个阶段血吸虫病防治工作的主要特点,并简析形成原因。

材料四 近代欧洲国家建立了隔离检疫制度, 但不利于海运贸易的发展,由于缺乏统一标准, 容易造成禁运混乱。为此,1851年第一届国际卫生大会召开,试图在疾病控制和经济发展中寻求平衡。这是历史上第一次将多国公共卫生管理者召集在一起,因此这一年被视为“国际卫生”的起始点。随后,大会定期召开,但这种形式并不稳定,也缺乏约束力。

20世纪90年代开始,“全球卫生”概念兴起,并逐步取代“国际卫生”。“全球卫生”是跨越国家边界的、非一国之力所能解决的公共卫生问题,是公共卫生向全球范围的扩大和延伸。卫生已不再限于其本身,而是涉及到外交政策、科技进步与社会发展等多个方面,需要多部门协同,“国际卫生”中依靠卫生部门的应对方式已不能适应形势需要。涉及各国的全球卫生问题,也需要外交的介入。这种卫生与外交的融合在世界范围内产生了两大成果,即《烟草控制框架公约》和《国际卫生条例》,这些依靠国际谈判与协商所达成的具有约束力的工具,在应对全球卫生问题上发挥了重要作用。

——摘编自郭岩《全球卫生及其国家策略研究》等

(3)依据材料四指出“国际卫生”与“全球卫生”内涵的不同,并结合所学加以分析。

19世纪在全球曾经出现过三波全球性的霍乱。它最早起源于印度孟加拉地区,英国为了补充殖民地的劳动力,将此地廉价劳动力运送到各地,从而将霍乱带到全球,尤其是蒸汽船的使用,加速了传播速度,在西方,霍乱主要发生在城市和卫生条件最差的地区许多国家针对霍乱,提出公共卫生和国家管理的一系列改革。1866年,法国领导人拿破仑三世号召召开国际会议,提议设立一个国际卫生组织,试图找出应对瘟疫的办法,但是对于如何做到这一点仍有很多争议,19世纪80年代人们对霍乱有了新的认识,开始明白霍乱不是直接传染性疾病,而是水中传播的疾病,只要控制水污染,防疫就很容易。另外由于电报的普及,消息迅速传播,使人们感到恐慌,导致国际经济处于崩溃的边缘,1900年左右,人们意识到不能再这样下去,必须回到国际协调上去,因此有了第一个具有法律约束力的国际协议,专注于如何控制疾病传播:有了第一个国际机构,用来监督和存储信息,这些行动对于防止瘟疫传播取得了非常好的效果。

——摘编自马克·哈里森(19世纪的霍乱与全球一体化

依据材料和所学,对19世纪霍乱在全球范围内肆虐进行简要解读(要求:提取材料充分,史论结合,逻辑清晰)

7 . 材料 1918年,随着美国士兵和华人劳工远赴欧洲,流感病毒也在美洲、欧洲、亚洲迅速扩散。各参战国政府和官员为了安抚民心士气,都实行严格的新闻管制,不允许把流感渲染成“瘟疫”。英法美所有城市的卫生部门都表示,这不是大问题。实际上仅仅只在美国费城一地,6周内就死了12000人,医院陷入瘫痪,医护人员严重不足。1918年11月,德国在战争和流感的双重压力下宣布投降。到1920年春季,肆虐了两年的“大流感”才逐渐消失。据统计,这次大流感,直接感染了全球1/3的人口(当时总人口17亿),造成至少约2000万人死亡。大流感后的100年内,抗生素和抗病毒药物的发明用于治疗流感引起的肺炎,各国的卫生公共政策都开始了变革和重组,建立起更先进的疾病监视体系,提倡全民卫生保健和廉价医疗,确保大规模传染病被掐灭在萌芽状态。人们也认识到,卫生问题是一个公共问题,公开、透明对于疫情防控的意义重大,更清洁的水源,更丰富的营养,更好的公共条件和私人卫生意识,才是抵御疾病的最好办法。

——摘编自【美】约翰.M.巴里《大流感:历史上最致命瘟疫的史诗》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括大流感疫情恶化的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析大流感的作用。

材料一 14世纪中叶,“黑死病”席卷欧洲,人口死亡率达到30%—50%。大批政府官员死亡,导致公共治安、法庭审判、甚至日常生活秩序陷入混乱状态。劳动力减少了25%,传统的谷物生产已经无利可图,大量农田被改为牧场和草场用来养羊,很多封建主从经营传统农业到经营商业性畜牧业。大批懂拉丁语的教授在瘟疫中死去,许多学校被迫放弃了拉丁语的教学,各国本土语言的地位得到了提高。死亡使人们心灵受到了强烈震撼,追求现实享乐和歌颂人生成了新的社会观念。为了阻止黑死病的传播,威尼斯建立许多站点专门用来隔离从东方归来的船员。在远离城市的岛上设立墓地埋葬因黑死病而死的人,埋葬的深度要达到5英尺。欧洲各地纷纷出台城市公共卫生法,始建市政健康委员会。到了16世纪在欧洲大部分中心城市,关注公共健康成了一种普遍的现象。这些医学上的变化被称为人类历史上的“第一次卫生革命”。

材料二 我国历代医家对传染病的防治十分重视,如《黄帝内经》《伤寒论》《诸病源候论》《千金方》《外台秘要》等著名医著中都有防治传染病的经验的记载,我国第一部治疗急性传染病的专门著作是明代吴有性所作的《温疫论》。他提出“能知以物制气,一病只有一药之到病已”的原则。把戾气侵入途径分为“自天受”(空气传染)和“传染受”(接触传染),既可形成流行之疫,也可出现散发之疫。提出"达原"、"三消"等治法。明代,科学原创力在逐步丧失,但却进入了一个经验与技术大总结的时代。温病学的创立,人痘接种术的发明是这一时期中国医药学发展的新成就,外科总结性著作《外科正宗》成书,特别是明末,一系列专著巨著诞生。

(1)结合所学知识,分析“黑死病”对欧洲的影响。

(2)“凡民有丧,匍匐救之”,中国历代十分重视疫灾的救治,有“伐乱、伐疾、伐疫,武之顺也”之称。依据材料二,指出我国明代在防疫理论方面的继承与突破。总结中国古代在应对重大疫情过程中的经验与启示。

1879年出生于马来亚槟榔屿,1896年至1903年于英国、德国、法国学习、实习、研究,1904年在马来亚槟榔屿开设私人诊所。

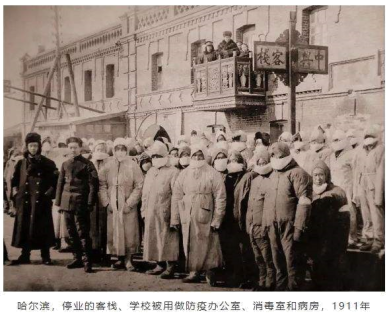

1910年12月东北发生鼠疫大流行,清政府任命伍连德为东三省防鼠疫全权总医官,实行分区逐户检查,实施隔离;调集军队,管制交通,稽查人口出入;训练卫生警察,协助防疫工作;居民佩带符号,如须往来他区,须请路条。在防疫过程中,伍连德创造了一连串“第一次”:亲手实施了第一例病理解剖,首次提出“肺鼠疫”的概念;设计“伍氏口罩”,让中国人第一次用口罩预防传染病等。在伍连德的指挥下,疫情于4个月后戛然而止。为了介绍此次鼠疫防治的成功经验,清政府在奉天组织召开了“万国鼠疫研究会”。这是历史上第一次由中国举办的国际学术会议,伍连德出任主席。

后担任中华医学会首任会长、北京协和医学院及北京协和医院的主要筹办者,1935年诺贝尔生理学或医学奖候选人。1937年躲避战乱举家重返马来西亚。开设私人诊所。1960年1月21日病逝。

依据材料并结合所学,概括清末东北鼠疫病情得以控制的主要措施。评价伍连德的历史贡献。

材料一 二十世纪中叶,血吸虫病曾给我国南方的劳动人民带去深重的灾难,被称为“瘟神”。1951年党中央决定成立中共中央血防九人小组;1953年国务院下文,各省、市、县建立血吸虫病防治机构;1956年制订的《全国农业发展纲要》第26条明确规定“在七至十二年间消灭血吸虫病”。

省、市、县到乡镇四级血防机构至基层的各防治机构,以印发资料、巡回放电影、有线广播、墙报、文艺演唱等形式,将防疫工作做到了田间地头和千家万户,针对不同地貌创造出了结合生产围垦荒洲、堵汊、不围而垦、矮围垦种、筑圩蓄水药浸、开新沟填旧沟、修筑“灭螺带”、药杀、火烧、火焰喷杀、药物泥糊和机动喷雾器喷药、拖拉机机耕灭螺等行之有效的方法。至1984年年底,全国已治愈血吸虫病病人一千一百多万,一百九十三个县(市、区)基本消灭了血吸虫病。

——摘自《万众一心送“瘟神”——新中国围歼血吸虫病纪实》

材料二 全欧洲中医药联合会暨首届理事会于2001年在荷兰首都阿姆斯特丹市宣告成立。它是欧洲第一个统筹、交流、推广、使用中医药业和中医文化的统一组织。联合会的宗旨是,加强欧洲中医药界的团结,促进欧洲各国中医药学会各项工作的开展,全面推动中医事业的发展。

药食同源是中医的重要观点。中医认为食疗是以食物纠正人体偏离正轨状态,以恢复人的元气。这是中医迥异于西医的特色,对中国人养生保健观念的形成起到了积极的作用。经历漫长的探索,屠呦呦带领其研究团队根据东晋葛洪的《肘后备急方》中的相关记载,分离出能够有效抵抗疟疾的青蒿素,对人类防治疟疾发挥了巨大作用。博大精深的中医药学对中国、对世界医学的发展做出了卓越的贡献。

根据材料和所学知识,归纳新中国防治大型传染病的特点。从围歼血吸虫病、青蒿素的发明到“全欧洲中医药联合会”,谈谈你对当今中医药发展的认识。