| A.抗美援朝、三大改造 |

| B.“一五”计划、中共“八大” |

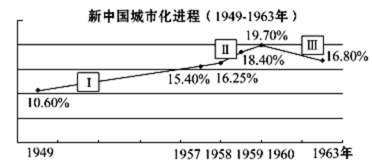

| C.“大跃进”运动、国民经济调整 |

| D.人民公社化运动、“文化大革命” |

2 . 大约从16世纪开始,人类社会从农业社会开始向工业社会转变,这一转变被称为现代化。现代化是世界历史发展的必然进程,实现现代化是几代中国人的梦想,阅读下列材料,回答问题。

材料:四个现代化,即工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技术现代化。1954年召开的第一届人民代表大会,第一次明确地提出要实现工业、农业、交通运输和国防的四个现代化的任务。1956年,又一次把这个任务列入党的八大所通过的党章中。1964年12月第三届全国人民代表大会第一次会议上,周恩来根据毛泽东建议,在政府工作报告中首次提出,在二十世纪内,把中国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。实现四个现代化目标的“两步走”设想:第一步,用15年时间,建立一个独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,使中国工业大体接近世界先进水平;第二步,力争在二十世纪末,使中国工业走在世界前列,全面实现四个现代化。1979年12月6日,邓小平在与日本首相大平正芳会谈时,把四个现代化量化为,到二十世纪末,争取国民生产总值达到人均1000美元,实现小康水平。邓小平把这个目标称为“中国式的四个现代化”即“小康之家”。

请结合所学知识,评价我国现代史上的“四个现代化”纲领。你认为这一现代化纲领需要做哪些调整和补充?

| A.为完成“一五”计划 | B.正实施全面经济调整 |

| C.支持农业合作化运动 | D.为增强国有企业活力 |

| A.顺应“大跃进”建设需要 | B.恢复和发展农业生产渡过困难 |

| C.保证“一五”计划的实施 | D.改变国民经济发展不协调局面 |

| 合计 | 正式职工 | 家庭妇女 | |

| 1959年上半年 | 6.55万 | 3.39万 | 3.16万 |

| 1961年第三季度 | 10.1万 | 6.6万 | 3.4万(含少量临时工) |

| 1962年上半年 | 20.48万 | 15.4万 | 5.08万 |

| A.妇女的社会地位急剧下降 | B.基层行为与宏观经济政策相悖 |

| C.国民经济调整任务艰巨 | D.技术革命是影响调整的主要因素 |

——龙羽《中央政府与西南地区的民族发展》

材料五

1945年重庆与四川、西南、大后方工业比较表

| 项目 | 重庆 | 占四川百分比 | 占西南百分比 | 占大后方百分比 |

| 工厂数 | 1690(个) | 60 | 51.5 | 28.3 |

| 资本 | 272.6(法币亿元) | 57.5 | 45.6 | 32.1 |

| 工人 | 10.65(万人) | 58 | 47.9 | 26.9 |

材料六 “三线建设”是20世纪60年代中期作出的一项重大战略决策,它是在当时国际局势日趋紧张的情况下,为加强战备,逐步改变我国生产力布局的一次由东向西转移的战略大调整,建设的重点在西南、西北。地处西南的重庆作为“三线建设”最大的中心城市,中共中央和国务院决定:“以重庆为中心,用三年或者稍长一些时间建立起一个能生产常规武器并且有相应的原材料和必要的机械制造工业的工业基地”。

(3)根据材料四分析,明清两朝对西南少数民族政策上有何区别?从社会发展的角度看,二者的社会文化底蕴有何不同?清代的民族政策对西南地区的治理有什么积极作用?

(4)根据材料五说明重庆在当时大后方工业中的地位?结合所学知识分析形成这一地位的原因?

(5)根据材料六并结合所学知识,指出“三线建设”的主要特征;归纳三线建设对重庆的影响。