材料一 自北宋以来,农村就已经面临着人口增加、土地兼并、商业发展等较为现实的问题。而至南宋之时,这种社会矛盾有愈演愈烈之势。人口的增加导致农村耕地不足;土地兼并使得农村财富集中;商业的快速发展,亦会促使物价的变动。这些问题都会导致社会矛盾加剧,且使农村的贫富差距加大,阶层之间的矛盾重重。虽然如此,南宋的农村社会中并非只是充满矛盾的,其中亦有温存的面向。为了缓解这种冲突,农村中的富家在经济上担有较大的责任,而对于较为贫穷的农户,政府对于其给予较多的经济保障。举例而言,租佃制度中,佃户掌握人格上的自主,并且可以通过财富的积累改变自己佃户的身份。政府与富家亦有兴建水利建设之举,以促成农业经营生产。为了改善这种贫富差距过大的现状,其亦通过临时性的救济、长时期的义庄等缓解这种矛盾。

——摘编自学者梁庚尧《南宋的农村经济》

材料二 十一届三中全会通过的《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》,依然规定“不许包产到户,不许分田单干”1980年春天,“包产到户”的烈火冲决岩石的压迫上升到地面,由暗到明,由少到多,引起全国性的大争论。当时,多数省委不表态,有两个省的书记拍板:你走你的阳关道,我走我的独木桥。开始搞“包产到户”的干部没有想升官的,都准备被撤职。安徽省委书记万里说:“孩子已生出来了,他妈妈挺高兴,你不报户口,行吗”?国家农委主办的《农村工作通讯》1980年第2期载文批判“包产到户”,文章的标题是《分田单干必须纠正》;山东省委机关报《大众日报》发表了署名文章《“包产到户”不是责任制》。1980年5月31日,针对农村改革中出现的包产到户问题,邓小平在同中央负责工作人员谈话时指出:农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快。安徽肥西县绝大多数生产队搞包产到户,增产幅度很大。“凤阳花鼓”中唱的那个凤阳县,绝大多数生产队搞大包干,也是一年翻身,改变面貌。有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济。我看这种担心是不必要的。邓小平的这一讲话,无疑给亿万农民吃了颗“定心丸”。这对于打破一些人的思想僵化,促进方兴未艾的农村改革,产生了重要作用。

——摘编自萧冬连《崛起与徘徊——十年农村的回顾与前瞻》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南宋农村经济的状况及政府对策。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放之初,中国农村经济改革遇到的主要障碍及原因,并简要分析邓小平关于包产到户问题的前瞻性谈话的意义。

材料一 1953年起,中央人民政府开始执行“一五计划”,贯彻社会主义改造与社会主义工业化建设同时并举的方针。……经过全党和全国人民的艰苦奋斗,到1957年底,第一个五年计划的各项经济指标都大幅度地超额完成,一大批中国过去没有的基础工业部门,开始一个个建立起来,人民生活水平逐步有所提高。

——摘编自罗平汉《中华人民共和国史》等

材料二 1953年-1956年我国完成了社会主义改造工作,基本上实现了生产资料的社会主义公有制后,社会主义经济制度基本上建立起来。……1978年党的十一届三中全会以来,在党和政府的对外开放对内搞活经济方针指引下,采取了一系列具体措施,调整所有制结构,允许在公有制为主体的前提下,多种经济形式、多种经营方式并存,支持城镇集体经济和个体经济的发展。

——摘编自孙健《中华人民共和国经济史》

材料三 1982-2000年中国乡村人口和劳动力移动人数(单位:万人)

| 时期 | 城镇总人口增加数 | 人口移动人数 | 劳动力移动人数 | 人口移动年平均人数 | 劳动力移动平均人数 |

| 1982-1990 | 8715 | 6510 | 3208 | 814 | 401 |

| 1991-1995 | 4979 | 3901 | 2020 | 780 | 404 |

| 1996-2000 | 10732 | 10237 | 5732 | 2030 | 1146 |

——据《中国统计摘要》

(1)根据材料一和结合所学,概括“一五计划”期间取得伟大成就的原因。

(2)根据材料二和结合所学,概括1953-1956年和1978年后我国对非公有制经济实行的不同政策

(3)根据材料三并结合所学知识,提炼出1978年以后中国人口流动的特点,简要分析形成这种状况的主要原因。

| 年份 | 人口 | 粮食产量 | 人均口粮 | 人均分配收入 | 还贷款 | 交售粮食 |

| 1976年 | 19户110人 | 35000斤 | 230斤 | 32元 | —— | —— |

| 1979年 | 20户115人 | 132300斤 | 800斤 | 200多元 | 800元 | 30000元 |

| A.农业生产技术出现极大改变 | B.城市经济体制改革的全面推行 |

| C.家庭联产承包责任制的推行 | D.社会主义市场经济体制的建立 |

材料一 解放后,由于帝国主义的封锁,上海经济发展遇到较大的困难,特别是商业服务业在崇尚节俭的社会环境中显得相当萧条。同时内地的经济发展又缺乏技术,缺乏人才,缺乏经验。经陈云同志批准,1956年一企业从上海散到内地。上海约有270多家轻工、纺织工厂,撇往河南、陕西、甘肃等地等省。还有些服装加工饮食服务亚也到内地生根开花,远的到了内蒙古,在一五计划期间,上海有20多万人支拨外地,其中工程技术人员2.3万多人,熟练技工8万人,还有5万多人的设计、建筑、安装队伍参加重点工程建设,对于内地的发展起了很大作用。

——摘编自谷牧《谷牧回忆录》

材料二 农村劳动力流向东、中、西部地区的比例

| 年份 | 东部 | 中部 | 西部 |

| 1991 | 57.4% | 26.1% | 16.5% |

| 1994 | 74.5% | 14.2% | 11.3% |

| 1996 | 70% | 17.6% | 12.4% |

| 1998 | 82.3% | 9.4% | 8.3% |

| 1999 | 79.8% | 10% | 10.2% |

——资料来源:刘文.1991年以来我国农村劳动力流动趋势分析,南开大学学报,

(1)根据材料一并结合所学知识,简要分析一五计划期间上海支援外地的积极意义。

(2)根据材料二指出20世纪90年代农村劳动力流向的总体趋势,并说明其原因。

材料 流行语,是一种词汇现象,具有时代特征,反映一个时期的热点话题及民生问题。下表是从《流行词语:看中国(1978~2008)》中选出的1978年的一组流行词语。

| 流行语 | 流行语介绍 | 流行语的关联词 |

| “望乡” | 一部日本老影片 | 阿崎婆、栗原小卷、田中绢代 |

| “科学的春天” | 一次大会诗意的别称,也是大会上一篇热情洋滋的讲话稿 | 郭沫若、四个现代化、知识分子是工人阶级的一部分 |

| “实践是检验真理的唯一标准” | 一篇文章的题目,一场思想革命的前奏曲 | 精神枷谈、“左”的错误思想 |

| “改革开放” | 一个重大决策 | 对内要改革、对外要开放 |

| “伤痕文学” | 一种文学思潮。作品以中短篇小说为主,也称“伤痕小说” | 伤痕文学代表作品 |

| “小岗村” | 地名,安徽省凤阳县的一个村庄 | 联产承包、分田到户、农村改革 |

| A.农村经济体制改革 | B.人民公社的推行 |

| C.大跃进的开展 | D.对外开放政策的实行 |

| A.土地私有制的推行 | B.市场经济体制的确立 |

| C.供给侧改革的推行 | D.农村生产关系的调整 |

| A.国民经济调整任务基本完成 | B.“包产到户”已开始有探索 |

| C.农村土地制度发生根本改变 | D.家庭联产承包责任制被推广 |

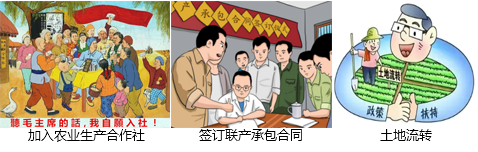

| 时间 | 文件 | 主要内容 |

| 2002年 | 《中华人民典和国农村土地承包法》 | 允许家庭承包取得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转。 |

| 2014年 | 《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》 | 引导土地经营权有序流转,坚持家庭经营的基础性地位。 |

| A.土地所有制性质的变更 | B.维护农村失地农民的长远利益 |

| C.土地公有化程度的提高 | D.进一步解放和发展农村生产力 |

| A.农民积极性 | B.改革的实质 | C.土地所有制 | D.土地经营权 |