| A.加入世界贸易组织的影响 | B.经济体制改革的深入开展 |

| C.社会主义市场经济体制确立 | D.家庭联产承包责任制的实施 |

| 1978年9月,宁江机床厂等6家四川国有企业,率先在全国进行扩大企业自主权试点,迈出了城市经济体制改革的第一步。 1980年,四川省广汉向阳人民公社在全国率先摘掉人民公社牌子,成为中国第一个撤销人民公社、建立乡政府的地方。 |

| A.红色摇篮 | B.天府之国 | C.人文重地 | D.改革先锋 |

| A.农村生产组织的继承与创新 | B.市场经济释放农民生产热情 |

| C.农村经济体制改革存在反复 | D.农业合作经营成为时代主流 |

| A.调动了农民生产的积极性 | B.调整了城市的产业结构 |

| C.推动了工业现代化的实现 | D.改变了农村土地所有制 |

①关于真理标准问题的大讨论 ②十一届三中全会召开

③《解放思想,实事求是,团结一致向前看》讲话 ④家庭联产承包责任制改革

| A.③②①④ | B.①③②④ | C.①②③④ | D.②③①④ |

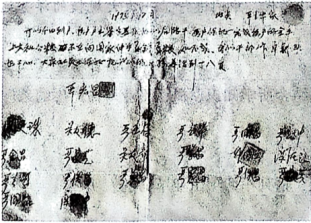

材料一 如图为安徽省凤阳县小岗村18位农民签下的将村内土地分开承包的“生死状”

材料二 目前实行的各种责任制,包括小段包工定额计酬,专业承包联产计酬,联产到劳,包产到户、到组,包干到户、到组等等,都是社会主义集体经济的生产责任制,不论采取什么形式,只要群众不要求改变,就不要变动。

——摘自1982年中央一号文件

(1)说明材料一对研究家庭联产承包责任制的史料价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述家庭联产承包责任制能够实行的原因。

(3)根据上述两则材料并结合所学知识,谈谈你对家庭联产承包责任制的认识。

材料 勃列日涅夫上台之初,对农业体制改革进行了“修补”,但整个农业体制并无大改。在整个国家都处于一种改革走向停滞的状况下,加上集体农庄对农民的保护,苏联农民已然习惯依附于集体农庄制度,对改革亦不感兴趣。同时期的中国,由于“文革”造成的严重后果,不仅让中国领导人认识到改革的必要性,也让中国农民自发地成为改革的推动者,·······中国农业体制的变化打破了以往集体统一经营的方式,以此为起点,逐渐走上了一条成功的渐进改革之路。

——摘编自赵健《20世纪70-80年代中苏农业体制比较研究》

根据材料并结合所学知识,概括中苏20世纪70-80年代农业改革的差异,并谈谈中苏农业改革对当今中国改革的启示。

| A.家庭联产承包责任制尚未实行 | B.人民公社体制具有优越性 |

| C.家庭联产承包责任制成效不大 | D.农村经济体制改革受束缚 |

主题一 苏联的发展、改革与解体

材料一 赫鲁晓夫上台时苏联的农业问题十分尖锐。赫鲁晓夫执政后首先改革农业计划制度。赫鲁晓夫指出绝不需要中央给集体农庄布置播种面积,规定牲畜的头数。为了调动农民的积极性,赫鲁晓夫还在农产品采购制度方面进行了调整。……在1953年的九月全会上,赫鲁晓夫提出要种植玉米。

——《苏联真相》

材料二 到这个时期,苏共二十大所激发的,而在随后的岁月中被保守主义的灭火队竭力加以扑灭的那股新的热情也逐渐派灭。1964年上台的领导人甚至不想去使国内政策恢复活力。经济方面的改革也是短命的,很快被俄国历史上最盛行的无所不在的行政命令和官僚主义的管理作风和管理方法所代替。

——俄罗斯专家格·阿·阿尔巴托夫对勃列日涅夫执政生涯的评价

材料三 勃列日涅夫时期苏联经济增长情况(年平均%)

| 1961—1965年 | 1966—1970年 | 1971—1975年 | 1976—1980年 | 1982年① | |

| 社会总产值 | 6.5 | 7.4 | 6.3 | 4.2 | 3.3 |

| 国民收入 | 6.5 | 7.8 | 5.7 | 4.3 | 2.6 |

| 工业总产值 | 8.6 | 8.5 | 7.4 | 4.4 | 2.8 |

| 农业总产值 | 2.2 | 3.9 | 2.5 | 1.7 | 4.0 |

——摘编自房宁《勃列日涅夫时期苏联的经济改革》

材料四 20世纪70年代,苏联为了与美国进行军备竞赛,不仅坚持优先发展重工业,而且继续坚持把科技发展的重心倾斜到军事和国防建设领域,使国民经济更加畸形发展。

——摘编自《中外历史纲要·下册》P123

材料五 高度集中的社会主义计划经济体制是一把双刃剑,一方面,它帮助苏联实现了有效的宏观经济规划和调控,有效地集中有限的力量进行工业化建设,但是在另一方面,却严重抑制了企业生产的积极性,生产效率低下。备战型的发展模式,导致苏联一味追求重工业和军事工业的发展,忽略了农业和轻工业的发展,虽实现了农业机械化,但实际上却导致了苏联国民经济内部产业发展严重失衡,严重影响了国民经济的健康发展和人民生活水平的提高。

——摘编自刘玮换《浅谈斯大林模式》

材料六 二战结束后,虽然人们希望有一个和平稳定的环境来重建家园,但战争的胜利却向苏共高层证明了工业化和集体化的正确性,与美国的军备竞赛则又强化了这种体制。至赫鲁晓夫时虽然全盘否定了"斯大林",但在改革中却一只脚迈向了民主,另一只脚又陷入教条主义和主观主义的泥潭。而勃列日涅夫一边进行积极的经济改革,一边不断加强党政集中领导制、干部领导终身任职制等,个人集权和特权思想逐渐泛滥。至戈尔巴乔夫时期,强大的阻碍机制致使经济改革举步维艰,并最终使其转向政治领域,加速了苏联剧变的历史进程。

——摘编自陆南泉《对苏联改革历史的回顾与再思考》

材料七 戈尔巴乔夫改革比中国改革起步晚,当时中国已经有了很大发展,但戈尔巴乔夫并没有吸取中国的经验,仍受制于传统社会主义理念,其出发点是反对私有制,反对市场经济,仍在完善苏联的计划经济体制。1987年开始的经济体制改革,仍视市场为资本主义的,并没有超出当年改革的范畴,用国家订货代替国家计划,实质未变。

——摘编自左凤荣《对戈尔巴乔夫改革失败主要原因的思考》

主题二 东欧的社会主义建设、改革和剧变

材料八 1968年捷克斯洛伐克共产党提出改革的《行动纲领》,主张发扬社会主义民主,改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策等。这场改革运动被称为“布拉格之春”。苏联对此不能容忍,出兵占领了捷克斯洛伐克,扼杀了改革。

——《中外历史纲要》(下)

材料九 1978年底中国共产党召开十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策。自此以后,中国以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制,取得了举世瞩目的成就。

——《中外历史纲要》(下)

材料十 20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。在苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变战略”影响下,东欧执政的共产党和工人党领导人迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。1989—1992年各国社会政治经济制度急剧变化。

——《中外历史纲要》(下)

主题三 中国社会主义的发展

材料十一 “一五”计划是中国共产党采取优先发展重工业以建立工业化初步基础的战略,这既是学习苏联经验的结果。也是基于我国当时的国情而做出的冷静选择。为了迅速改变中国“一穷二白”的面貌,中国主要依靠国内积累建设资金,从建立和优先发展重工业入手,大规模进行投资建设,高速度地发展国民经济,力争尽快建立起独立的工业体系。“一五”计划的胜利完成奠定了中国工业化的初步基础,推动了中国整个国民经济的发展。

——摘编自孟凡东、周晓光《论“一五”计划的历史意义》

材料十二 自十一届三中全会以来,我国的经济发展模式发生了巨大的变化,农村经济开始市场化。家庭联产承包制的实行,使农民在经济上成为平等的主体,促进了农村民主化进程。1992年以后,市场经济使农业规模经营所承担的风险能力、市场谈判实力可以发挥作用,集体经济真正有了经营自主权和外部市场。

——摘编自高德步《五十年来经济体制变迁的历史思考》

✱基础测评✱

(1)根据材料一并结合所学知识,概括赫鲁晓夫执政后是如何进行农业改革的?

(2)据材料二并结合所学知识,概括阿尔巴托夫对勃列日涅夫的基本态度。结合材料并结合所学,归纳赫鲁晓夫与勃列日涅夫的改革的局限性。

(3)根据材料三、四并结合所学知识,指出勃列日涅夫时期经济发展的变化,并简要评价其改革。

✱能力提升✱

(4)根据材料五并结合所学知识,简要评价"斯大林模式"(苏联模式)对苏联的影响。

(5)根据材料六并结合所学知识,指出苏联改革失败的根本原因并谈谈你从中得到的认识。

(6)据材料七并结合所学知识,指出戈尔巴乔夫改革的严重缺陷;结合所学知识,说明此时中国经济体制改革的成效。

✱历史纵横✱

(7)根据材料八、九、十并结合所学知识,概括社会主义国家的改革出现过哪些模式?

(8)根据材料八、九、十并结合所学知识概括,中国与苏联、东欧的改革一成一败的原因。

(9)根据材料十一并结合所学知识,概括我国“一五”计划的主要特点,并结合所学知识分析其意义。

(10)根据材料十二并结合所学知识,简析十一届三中全会之后,我国农村经济迅速发展的条件。

| A.市场经济体制改革的提出 | B.农民群众建设国家的热情 |

| C.乡镇政府部门的大力支持 | D.经济责任制度的逐步实行 |