材料 20世纪80年代,人民公社体制解体,为适应家庭联产承包责任制实施后的农村经济社会发展,国家通过一系列政策法规来推进农村基层政权建设,其重要内容为撤社建乡,重建乡级政权,并将乡镇政权作为国家最低层级的政权组织。广大农村实行村民自治,按照村民的共同意志治理村庄内部公共事务,村民委员会不属于国家政权体系范畴,是被置于国家政权体系之外的群众性组织。这种“乡政村治”的形成使国家在农村基层的政权体系趋于稳定。随着工业化和城市化的发展,“三农”问题日益成为国家发展战略中的重要问题。伴随着城乡协调发展、城乡融合发展、乡村振兴等战略的系统性推进,“乡政”与“村治”逐渐被纳入国家统一的治理体系之中。“村治”由外在于国家政权的基石向内在于国家治理体系的组成部分转变。从“乡政村治”向“乡村治理”的话语转变,更多地体现了国家治理体系在乡村社会的延伸和拓展。

——摘编自陈军亚、肖静迁《从“乡政村治”到“乡村治理”:政权建设视角下的农村基层政治变迁

——对“乡政村治”框架的再认识》

(1)根据材料并结合所学知识,简析新时期我国农村从“乡政村治”向“乡村治理”转变的背景和意义。

(2)若要深入探究新时期我国农村基层政权的变迁,可以搜集哪些类型的史料?请举例说明。

| 《中华苏维埃共和国宪法大纲》(1931.11) | 六、中华苏维埃政权以消灭封建制度及彻底的改善农民生活为目的,颁布土地法,主张没收一切地主阶级的土地,分配给贫农、中农,并以实现土地国有为目的。 |

| 《陕甘宁边区施政纲领》(1941.5) | (十)在土地已经分配区域,保证一切取得土地的农民之私有土地制。在土地未经分配区域(例如绥德、富县、庆阳),保证地主的土地所有权及债主的债权,帷须减低佃农租额及债务利息,佃农则向地主缴纳一定的租额,债务人须向债主缴纳一定的利息,政府对东佃(租佃)关系与债务关系加以合理的调整。 |

| 《中国人民政治协商会议共同纲领》 (1949.9) | 第三条中华人民共和国必须取消帝国主义国家在中国的一切特权,没收官僚资本归人民的国家所有,有步骤地将封建半封建的土地所有制改变为农民的土地所有制……稳步地变农业国为工业国。 |

| 《中华人民共和国宪法》(1954.9) | 第八条 国家指导和帮助个体农民增加生产,并且鼓励他们根据自愿的原则组织生产合作、供销合作和信用合作。 第十五条 国家用经济计划指导国民经济的发展和改造,使生产力不断提高,以改进人民的物质生活和文化生活,巩固国家的独立和安全。 |

| 《中华人民共和国宪法》(1982.12) | 第八条 农村人民公社、农业生产合作社和其他生产、供稍、信用、消费等各种形式的合作经济,是社会主义劳动群众集体所有制经济。 第十五条 国家在社会主义公有制基础上实行计划经济。国家通过经济计划的综合平衡和市场调节的辅助作用,保证国民经济按比例地协调发展。 第十六条 国营企业在服从国家的统一领导和全面完成国家计划的前提下,在法律规定的范围内,有经营管理的自主权。 |

| 《中华人民共和国宪法修正案》(1993.3) | 第八条 第一款修改为:农村中的家庭联产承包为主的责任制和生产、供销、信用、消费等各种形式的合作经济,是社会主义劳动群众集体所有制经济。 第十五条修改为:国家实行社会主义市场经济。国家加强经济立法,完善宏观调控。国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会经济秩序。 |

材料一 新中国成立初期,中国共产党在毛泽东同志的领导下,对社会主义道路进行了艰辛的探索,全国各族人民自力更生、发奋图强,在较短的时间里,建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,在中华民族伟大复兴里程碑上写下了浓墨重彩的一笔。由于时代条件的局限和实践经验的不足,加之毛泽东的理论探索是在“左”倾思想盛行的大环境下进行的,中国在社会主义道路的探索之中也经历了一些曲折。但毋庸置疑的是,毛泽东在这一历史时期探索的成果为推进中华民族伟大复兴的事业、为中国特色社会主义道路的开辟发挥了极为重要的作用。

——摘编自李良明林立《中华民族伟大复兴视阈下毛泽东对中国社会主义建设道路的艰辛探索及其当代价值》

材料二 邓小平指出:“改革首先是从农村做起的。”中国的经济体制改革之所以首先从农村开始,一方面是因为农村是受传统计划经济制度压抑较严重的社区,从相对意义上说,农村居民是传统计划经济制度的“牺牲者”,很多农民连温饱问题都没有得到解决,因此,广大农民群众对改革传统计划经济制度具有更高的积极性。其次,在传统计划经济制度下,农村与城市是典型的二元经济结构,农村与城市的经济往来较少,且自给自足的自然经济在农村占很大比重,使得农村的经济制度变迁可以在一个相对封闭的系统内进行,可能遇到的阻力也比较小。该制度变迁源于农民自发的行动,极大地解放和发展了生产力,也说明中国经济制度变迁的市场化方向是生产力发展所要求的方向,是正确的方向。

——摘编自许经勇《改革开放以来中国经济制度变迁回顾与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明我国在社会主义探索过程中的“伟大成就”和“曲折”。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国经济体制改革首先在农村推进的原因并分析其积极影响。

材料一 新中国成立初期,中国共产党在毛泽东同志的领导下,对社会主义道路进行了艰辛的探索,在较短的时间里,建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,加之毛泽东的理论探索是在“左“倾思想盛行的大环境下进行的,中国在社会主义道路的探索之中也经历了一些曲折。

——《中华民族伟大复兴视域下毛泽东对中国社会主义建设道路的艰辛探索及其当代价值》

材料二 邓小平指出:“改革首先是从农村做起的。”中国的经济体制改革之所以首先从农村开始,一方面是因为农村是受传统计划经济制度压抑较严重的社区,从相对意义上说,很多农民连温饱问题都没有得到解决,因此,在传统计划经济制度下,农村与城市是典型的二元经济结构,且自给自足的自然经济在农村占很大比重,使得农村的经济制度变迁可以在一个相对封闭的系统内进行,极大地解放和发展了生产力,也说明中国经济制度变迁的市场化方向是生产力发展所要求的方向。

——摘编自许经勇《改革开放以来中国经济制度变迁回顾与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明我国在社会主义探索过程中的“伟大成就”和“曲折”。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国经济体制改革首先在农村推进的原因并分析其积极影响。

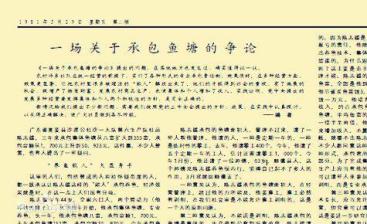

材料 一场关于承包鱼塘的争论

1981年5月29日,《人民日报》发表了题为《一场关于承包鱼塘的争论》的文章。

1979年春,改革开放前夕,沙浦镇(原为肇庆地区高要县沙浦公社)农民陈志雄通过投标方式承包了8亩鱼塘。1980年起,他为了扩大承包经营规模,大胆进行雇工生产,在全国率先冲击禁区,由此引发了一场全国性大讨论。

一种意见认为,既然是雇工经营就必然有剥削,而在我们的社会里是不能允许雇工剥削的,这是一个大的原则问题。搞专业承包,不能忘了坚持社会主义道路这个根本原则,因而,绝不能允许雇工。

第二种意见否认有剥削,认为陈志雄承包的鱼塘是集体的,生产资料公有制没有改变。陈志雄雇人帮他管理鱼塘,这同生产资料私有制条件下的雇工在性质上还是有所不同的。他们之间是平等的劳动伙伴关系,他们的结合,是一种新的劳动组合和协作。陈志雄的收入比雇工高得多,但这种差别是合理的、正当的。对于我国城乡出现的新的经济形式和经营管理方式,我们应该积极支持。

第三种意见认为,应该承认客观事实,陈志雄付给被雇人员的报酬低于他们付出劳动所创造的价值,陈志雄的收入中存在剥削是肯定的,而且,雇工越多,占有他人创造的财富也就越多。但这种剥削在我国现阶段是应该允许的。因为我国农村经济比较落后,存在着多种经济成分,出现雇工现象也是难免的。问题是要实事求是地对待,既不能不承认,也不能简单地加以禁止,只能限制和引导。因而,主张允许雇工现象的存在,但要加以限制。希望有关部门尽快采取措施,制定出具体政策。

——摘编自柔然《改革开放初期的几场著名争论》

根据材料并结合所学知识,对改革开放初期关于鱼塘承包问题的讨论写一篇小论文。