材料一 在古代中国,大约在距今4000~5000年间,中国黄河流域、长江流域即先后出现了一批早期城市,这些城市都是区域性的政治、军事中心。春秋战国时期,中国各地形成了大批城市,这些城市的出现都是中国统治者为了建立政治中心、军事据点而建立起来的。

——周执前《古代城市发展道路的规律及其社会学意义》

材料二 随着农村商品经济水平的提高,在明代中后期,一批乡村市镇脱颖而出,成为手工业和商业中心。广东茂名梅篆墟,地处水陆交驰的交通线上,各地商人来这里坐肆列市。清初叶梦珠记述,松江府朱泾镇标布盛行,富商巨贾操重资而来市者,白银动以数万计。松江府新场镇以盐场新迁而名,赋为两浙之最,是著名盐业市镇。正德年间《姑苏志》载该府市镇达73个之多,以苏州府吴江县盛泽镇为例,东南至新杭市5里,东至王江泾镇6里,北至平望镇l5里,西至震泽镇30里,至南浔镇50里。

——摘编自《中国全史》,吉林大学出版社(2011年版)

材料三 作为中国历史最为悠久的金融贸易区,上海外滩建筑大都是在19世纪末20世纪20—30年代建造的银行办公大楼,多以欧洲新古典主义建筑风格和折中主义风格相融合,建筑的造型、体量和轮廓线与建材的质感、色彩等呈现高度的和谐,代表了上海独特……建筑文化背景,尤其是外滩沿线风格多样、鳞次栉比的各式建筑沿江林立,久享“万国建筑博览会”的美誉。

——浙江科技学院施得法教授《中外建筑史》课程调研报告

材料四 上海对外开放大事记:

| 1984年 | 上海成为14个沿海港口开放城市之一 |

| 1985年 | 长江三角洲被开辟为经济开发区 |

| 1990年 | 开发开放上海浦东 |

| 2013年 | 上海自贸区成立 |

请回答:

(1)据材料一,概括中国早期城市的特点。

(2)根据材料二,概括指出明清时期江南乡村城镇化的主要原因和特点,与材料一相比,材料二中江南市镇在功能上有何变化?

(3)指出近代上海城市建筑体现出的特点,并指出“万国建筑博览会”美誉形成的深层次原因。

(4)据材料四,指出新时期上海城市发展的特点。

材料一 新中国采取了两种建交方式,一是对苏联和东欧国家(除了南斯拉夫)采取承认即是建交的方式,二是对资本主义国家采取先谈判后建交的方式,“你对我好,我也对你好;你对我不好,我也对你不好”。关于对待新兴民族独立国家的态度,1949年12月,毛泽东针对缅甸要求与新中国建交的问题指出,要先谈判后建交,认为这是“完全必要的,对一切资本主义国家都应如此”。

——任晓伟《新中国建立后毛泽东对国际政治的认识演进和中国外交战略的调整》

(1)据材料一指出新中国采取的建交方式有何特点。结合所学知识简要分析这种特点带来的影响。

材料二 朝鲜战争于1953年才刚刚结束,如果不能在1954年阻止印度支那战争升级与扩大的趋势,新中国的财政将会雪上加霜;……一方面是因为美国逐渐加强在亚太地区的军事部署,另一方面是由于周边国家对新中国红色政权的“恐惧”,使得一些周边国家也希望美国扩大在亚洲地区的军事存在。……和平共处五项原则的提出使中国在相当程度上改变了上述的不利形势。……它是从革命运动外交向国家外交过渡的一次关键性转变,它标志着新中国外交原则的最终形成和确立。

——孙天旭《浅论和平共处五项原则对当下中国外交的意义》

(2)据材料二概括中国提出和平共处五项原则的原因。结合所学,谈谈你对“(和平共处五项原则)是从革命运动外交向国家外交过渡”观点的理解。

材料三 20世纪90年代后期,中国外交已经出现一些转型迹象,而且越来越明显。其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

——刘胜湘《中国外交的周期性、波动性和趋势性与外交转型》

(3)据材料三并结合所学,指出中国外交“转型”的时代背景及外交建树。

材料四 2014年中国外交,从索契冬奥会拉开序幕,又从欧洲开始演出第一幕。3月22日至4月1日,中国国家主席习近平,飞往亚欧大陆桥的那一端。对荷兰、法国、德国、比利时进行国事访问,出席在荷兰召开的核安全峰会,访问联合国教科文组织总部、欧盟总部。11天,84场活动。

——《人民日报:习近平访欧架起中欧友谊之桥》

(4)综合上述材料并结合所学,谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。

材料一 中印两国的谈判在(1953年)12月的最后一天,开始了。周恩来说道:“中印两国的关系会一天一天地好起来。某些成熟的、悬而未决的问题一定会顺利地解决的。新中国成立后就确立了处理中印两国关系的原则”。

周恩来指出:中国政府“对于目前正在它的邻邦进行的战争和战争扩大的危险,不能不加以密切的注意。中国人民认为:朝鲜战争停止了,现在,印度支那战争同样应该停止。”

周恩来指出,亚非国家要从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,而非互相疑虑和恐惧,互相排斥和对立。亚非会议公报指出:“自由和和平是相互依靠的,自决的权利必须为一切人民所享有,自由和独立必须尽可能不迟延地给予现在仍旧是附属地人民的人们。”

——摘自裴坚章《中华人民共和国外交史》(1949——1956)等

材料二 20世纪80年代,邓小平指出:“过去有一段时间,针对苏联霸权主义的威胁,我们搞了‘一条线’的战略,就是从日本到欧洲一直到美国这样的‘一条线’。现在我们改变了这个战略”。这一改变的突出特点就是不再强调与美国结成共同抗苏的战略关系,但同时也并非重建中苏同盟。这个重要转变对中国内政、外交的发展都具有重大的意义。第一,使中国能够真正把重点转到经济建设上来。第二,使中国独立自主的和平外交政策特点更加鲜明。

——摘自孙大力等《中华人民共和国发展史》(第4卷)

(1)根据材料一和所学知识,简述共和国初期外交工作所取得的成效,指出亚非会议公报对各自国家制度和生活方式所表明的立场。

(2)结合所学,指出材料二中“一条线”的战略下,20世纪70年代中国外交取得突破的主要表现。新时期中国外交政策的转变,推动了对外开放格局的形成,请对此加以概括。

材料一 1898年4月,总理衙门上奏请开岳州、三都澳、秦皇岛为通商口岸,均获得批准,这是中国第一批自开的商埠。到清末为止,中国自开商埠为36个。商埠的自行开放,有着明显的针对“强邻环伺”而“隐杜觊觎”的目的。自开商埠在某些方面似乎也打上了半殖民地的烙印,但相对于条约口岸及租界而言,自开商埠仍然称得上是一种性质完全不同的通商口岸。自开商埠中的各方面主权完全属于中国,更不准在此设立租界。“从中国的历史看,这应该可以称为一个划时代的重要决策。半封闭的中国国门终于由中国人自己打开,并很快对正在中国广泛发生的社会变革产生了促进作用”。

——摘编自朱英《中国近代史十五讲》

材料二 1992年以后,全国掀起了一个新的开发开放热潮,发放了一批有条件的沿边境城镇和内陆各省的省会、自治区首府,从而有效地把发展沿海经济同内地经济开发密切结合起来。2001年,中国以开放的名义加入世贸组织。“入世”意味着对外开放由行业的开放、技术的开放、企业的开放转向“遵守规则,开放市场”,我国的对外开放将是向国际市场实行普遍的全面开放,经济体制和政策法规必须符合市场经济的一般原理。“入世”不仅带来更大的开放,还将带来更大的改革。人们期望加入WTO能为中国的改革点一把火。

——摘编自刘芳《改革、创新、发展——中国特色社会主义现代化进程》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括清末自开商埠的背景、特点,简析其主要作用。

(2)据材料二,指出中国加入世贸组织的背景。结合所学知识分析入世前后对外开放的变化。

(3)据材料一、二并结合所学知识,说明与近代对外开放相比,当今对外开放有哪些发展?

材料一 真正的改革先锋不是国营企业,而是那些落后的、被边缘化的群体。在这些“边缘革命”中,意义最为重大的变革是在中国经济最为薄弱的环节农业中爆发。中国政府于1979年着手改善农业环境,然而真正意义上的农业改革是自下而上展开的。家庭联产承包责任制在中国农业改革过程中极其重要,从长远角度看,农民重新获得的经济自由对发展农村经济的意义要重大得多。

材料二 在推动中国市场转型的诸多“边缘革命”中,经济特区的开辟和发展,在推进中国向世界经济开放的过程中,起到了尤为关键的作用。经济特区被视为学习资本主义以实现社会主义先进性的实验室。在整个80年代,政府都因担忧经济特区会被资本主义蚕食而不安。选择深圳、珠海、汕头和厦门作为首批经济特区,实际上是个折中做法。拥有相同的地理优势的城市并不止这四个,但它们对中国社会主义经济过于重要,试验中的任何闪失都有可能会对社会主义经济造成毁灭性的打击。经过30年的改革,中国的经济特区得到稳步成长,从中国经济的外围逐渐向核心渗透。

——摘编自【英】罗纳德·哈里·科斯、王宁著《变革中国——市场经济的中国之路》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出农民重新获得“经济自由”的措施和“经济自由”的含义,并简析农业改革的影响。

(2)据材料二,概括选择首批四个经济特区的原因,并说明经济特区设置的作用。

(3)据材料一、二并结合所学知识,概括我国经济体制改革进程的主要特点。

6 . 改革,是人类智慧所能做到的最惊心动魄的魔术,是对时代先行者勇气与智慧的双重考验。阅读材料,回答问题。

材料一公元前361年秦孝公上台时,各诸侯大国把秦视为“戎、狄”,甚至会盟都不要秦参加。秦孝公决心变法图强,宣布“有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土”。这样,商鞅来到秦国。……公元前359年,秦国的变法开始,这期间一切变法措施都由秦孝公推行。到公元前356年,孝公将主持变法的实权交给商鞅,商鞅立即实施大规模的改革。

——林剑鸣《秦史稿》

材料二1831年3月1日,由辉格党人控制的格雷内阁向议会提交了以议席调整和选举资格为核心内容的议会改革方案,拉开了英国议会选举制度改革的序幕。下表出示的是该方案在议会最终得以通过的大致过程。

| 时间 | 重大事件 |

| 1831年3月 | 议会改革方案仅以一票优势通过下院审议。 |

| 1831年4月~6月 | 格雷内阁提请国王解散下院重新选举。议会改革方案在辉格党占绝对优势的新议会下院顺利通过。 |

| 1831年10月 | 以土地贵族与国教神职人员为主的上院以41票多数否决方案。 |

| 1831年12月 | 下院再次通过议会改革方案,并提交上院。 |

| 1832年5月 | 上院企图以新议案否定改革方案,引发格雷内阁集体辞职。国王威廉四世被迫召回格雷内阁,并要求上院作出妥协。 |

| 1832年6月 | 议会改革方案终获上院表决通过。 |

(据《英国议会改革研究:从1789到1832》)

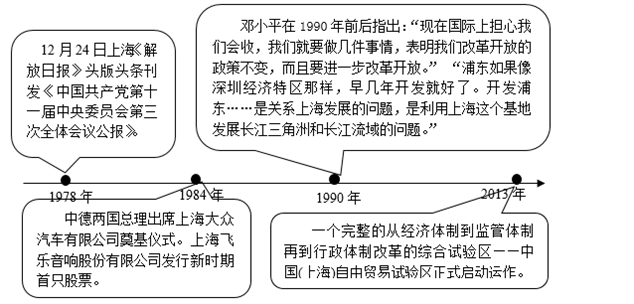

材料三改革开放以来上海大事

(据李正图《浦东开发开放模式研究》等)

(1)根据材料一概括秦孝公作为改革者的“勇气与智慧”。

(2)根据材料二概括英国1832年议会改革的特点

并结合所学知识指出这次改革的主要意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出上海改革开放的进程。结合国内外形势,概括说明1990年前后党中央决定加快上海改革开放进程的原因。

7 . 十九大报告首次提出“建设现代化经济体系”,透出新时代中国经济新信号。阅读下列材料:

材料一经过国家资本主义,完成由资本主义到社会主义的改造……实行国家资本主义,不但要根据需要和可能,而且要出于资本家自愿,因为这是合作的事业,既是合作就不能强迫。……至于完成整个过渡时期,即包括基本上完成国家工业化……则不是三五年所能办到的。而需要几个五年计划的时间。在这个问题上,既要反对遥遥无期的思想,又要反对急躁冒进的思想。

——摘编自毛泽东《改造资本主义工商业的必经之路》(1953年9月)

材料二(现代)中国经济转型开始于20世纪70年代末,起点是对传统计划经济体制进行修补与完善。虽然市场调节的重要性得到肯定,但这时市场的引入仅仅是作为计划经济体制的补充而已。1985年10月中共十二届三中全会提出了“有计划的商品经济”的改革模式,标志着中国经济转型的推进和目标的转换。之后,中国启动了大规模城市经济体制改革。1992年中共十四大正式明确了社会主义市场经济制度的改革方向和目标。中国经济改革转入到全面构建社会主义市场经济体制的阶段。2003年中国明确宣布建成社会主义市场经济体制,中国经济转型初步完成。随着改革的进一步深入,改革从经济领域逐步扩展到政治、文化和社会生活等领域。

——摘编自翟商《论中国经济转型的阶段性与目标转换》

材料三2017年10月,中国共产党在北京召开了党的十九大。习近平在会议政治报告中说,“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,“必须认识到,我国社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化,对党和国家工作提出了许多新要求”,“必须认识到,我国社会主要矛盾的变化,没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断,我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变”。

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳毛泽东变革生产关系的主张,结合所学知识指出这种变革生产关系主张的作用。

(2)根据材料二,概括20世纪70年代以来中国经济转型经历的主要阶段,并归纳中国经济转型的主要特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析习近平判断中国主要矛盾变化的依据。

【选做题】本题包括四小题,请选定其中两小题,并在相应的答题区域内作答。若多做,则按作答的前两小题评分。