材料 对外称词的演变

| 1860年前 | 1860年后 |

| 红毛,红毛番,红毛番种,西夷,洋夷,西洋夷,番人,他国夷,外夷 | 西洋人,西国人,欧人,洋人,西人,西土,洋妇,洋客,外国人 |

| 西夷,各夷,诸蕃,杂蕃,外夷 | 泰西,西洋,西方,各国,诸国,列国,外邦,外洋,外国,外城 |

| 海外诸番 | 西洋各国,欧美各国,西洋国,泰西诸邦 |

| 英夷,法夷,米夷 | 英国人,法国人,美国人 |

| 夷船,夷舶,夷炮 | 洋船,洋舶,洋炮 |

| 夷学,夷技 | 西学,西法,洋技 |

| 夷政,夷俗 | 西政,西俗 |

| 夷情,夷务,夷事 | 西情,西事,洋务,外务 |

| 华夷,夷夏 | 中外,中西 |

——据方维规《概念的历史分量》

请根据上表,概括指出1860年后中国对外称词发生的变化,并分析该变化产生的历史影响。

材料一 两场久远的战争,中国耻辱的近代史序幕,就在一阵一阵枪炮声和呐喊声中拉开了。此后,西方殖民主义者凭借着与清政府签订的不平等条约,以及获得的特权,带着资本主义的“各类成果”来到了中国,在通过口岸及所侵略的地区,从多个方面都影响了中国历史的发展进程。

——摘编自张鸣《重说中国近代史》

材料二

(1)结合所学,写出“两场久远的战争”的名称。根据材料一,概括“两场久远的战争”“影响中国历史的发展进程”的表现。

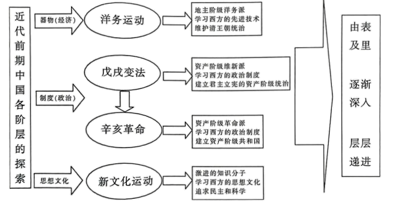

(2)材料二是某班学生绘制的“近代前期中国各阶层的探索”思维导图,其存在着明显不足,忽略了某些阶级或阶层的努力。请结合所学,仿照思维导图,增加两个重大事件,并且说明增加的理由。(要求:层次清楚,说明部分要表述成文,史论结合,逻辑严密)

主题一戊戌维新运动

材料一

材料二 1840年后,中国社会危机日益严重。在维新派看来,外国入侵所引发的中国社会的危机并非单纯由外国入侵引起,而是出于中国内部。而这种中国内部的原因并不是暂时的单纯的军事技术上的落后和经济财力上的不足,更深层次的原因在于这种落后和不足是社会长时期发展不足的结果。……如果说洋务派只看到了中国社会危机的直接的和表面的原因的话,维新派则以一种更为长远的眼光扫描中国社会发展的纵深历史,试图寻找救亡的更为根本的策略内容。

——以上材料均摘自《从救亡图存到寻求富强——对近代中国救亡思潮嬗变轨迹的考察》

材料三 严复提出“鼓民力,开民智,新民德”,其重要内容之一,就是改变“人心风俗”。他认为,从法制学问到饮食居处,封建礼俗是压抑民族活力、影响社会进步的障碍,因此主张破除旧学,引进西学,进行移风易俗。梁启超也认为,“今日欲伸民权,必以广民智为第一义”,要使官绅们懂得国家强弱和民众智愚之因,广其识见,破其愚谬,“令其恍然于中国种种旧习之必不可以立国”,然后授以新学,“从而摩激其热力,鼓厉其忠愤,使以保国、保种、保教为己任”。康有为主张兴学校、育人才,进行社会思想启蒙,“不当仅及于士,而当下达于民,不当仅立于国,而当遍及于乡”。认为只有四万万之民皆出于学,乃“智开而才足”。

——摘编自章开沅、朱英主编《中国近现代史》

材料五 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——摘编自颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料六 百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立做出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌重温历史》

主题二义和团运动

材料七 最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸。神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。……兵法易,助学拳,要摈鬼子不费难。挑铁路,把线砍,旋再毁坏大轮船。大法国,心胆寒,英吉、俄罗势萧然。

材料八 此次义和团民之起,数月之间,京城蔓延已遍,其众不下十数万,自兵民以至王公府第,处处皆是,同声与洋教为仇,势不两立。剿之则即刻祸起肘腋……只可因而用之,徐图挽救。

——清政府致各省督抚电文

材料九 先拆电线杆,后拆火车道,杀尽外国人,再与大清闹。

——黄曾源《义和团事实》

材料十 “无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力,可以统治此天下生灵四分之一也”,“故瓜分一事,实为下策”。

——(八国联军统帅)瓦德西

材料十一 自打1840年国门被西方列强的大炮轰开之后,一场又一场的败仗,一个又一个丧权辱国的条约,近代的中国简直就是弱者的象征,于是,一部近代历史也就成了反抗帝国主义列强侵略的大事年表。当一百年的屈辱历史过去了半个多世纪之后,回眸再望,细心的人就会发现在近代中国历史上,除了外国侵略和中国人民反侵略这条线索之外,实际上还有一条线索,即冲破封建的羁绊、走向世界的不断尝试,也就是利用外资的理论和实践。

——孔寒冰《近代中国历史的另一条主线》

*基础测评*

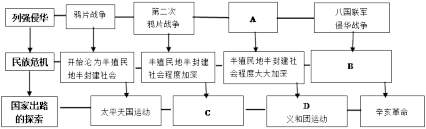

(1)请结合所学将下图中的A、B、C、D空白处补充完整,并概括19世纪40—90年代列强侵华的特点。

(2)请概括材料二维新派的观点。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括资产阶级维新派的思想主张及其目的。

(4)结合材料七,分析义和团运动爆发的主要原因。

(5)依据材料八,清政府对义和团的态度发生了怎样的变化?为什么会发生这样的变化?

(6)义和团为什么要拆电线杆和火车道?你对此如何评价?

(7)依据材料十说明义和团运动的重大历史意义。

*能力提升*

(8)根据材料五、六,说明作者对戊戌变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

*历史纵横*

(9)结合中国近代史的相关史实,围绕“中国近代史的线索”,对材料十一的观点进行探讨。(说明:可以选取材料中的一个观点进行论证,也可提出新观点。要求:观点明确、史论结合、史实准确)

材料 到19世纪60年代初,条约制度的潜在力量日趋明显∶外国人控制中国的对外贸易和汇兑;外国的土地出租者在贸易中心(如正在成长为中国主要城市的天津、汉口及广州、上海等地)占有不动产;……条约税则严格限制中国课加外国贸易的税额,……这些因素把中国贸易更加彻底地纳入世界市场,并受到世界市场变化波动的影响。在中国的外国人有人身与财产的治外法权的保护,所以在1860年以后,他们作为清帝国的多种族统治阶级的一部分而能够维持并扩大其作用。其结果与其说是用殖民地方式对中国进行剥削(它着重对原材料和利润的榨取以及为西方官员提供职位),毋宁说是有特权的外国人参与了使中国人生活西方化的尝试。

————费正清《剑桥中国晚清史》

(1)据材料,指出中“条约制度”的含义。

(2)据材料,概述作者对条约制度所持的主要观点。并简要评价。

材料一 1868年2月25日,中国近代第一个外交使团在蒲安臣这样一个美国人的率领下从上海虹口出发了。由于他本身是美国人这一特殊身份使得他在中美关系史上具有重要地位。在他主导下签订的《蒲安臣条约》是近代中国第一个以平等身份签订的条约。把这份条约与同期其他列强与中国签定的条约进行横向比较,从中可以看出当时美国对华政策与英法等国相比有明显的独特性,与英法等欧洲国家对中国的侵略野心和领土要求相比较,美国在这一时期没有对中国提出任何瓜分势力范围的要求,而且两国人民自由流动和入学的条约有力的促进了后来的移民和留学潮。如果把《蒲安臣条约》与先前美国对华政策进行纵向比较,可以看出美国已由一开始的尾随英国,本行“免费搭便车的帝国主义”,逐渐发展出自己独立的对华政策也就是所谓的“合作政策”。

——摘编自倪正清《从蒲安臣和<蒲安臣条约>看晚清中美关系》

材料二太平洋战争爆发以后,美国主要从军事上考虑。为减轻自己在对日战争中的损失,促使中国在对日战争中做出积极的努力。美国在太平洋同日本的战争是在劣势下进行的,在军事上扭转不利局面,打败日本,是当时美国制定太平洋和亚洲政策的主要出发点。为此,在对华政策上,美国的基本方针是维持中国的作战能力,利用中国雄厚的人力,在亚洲大陆牵制更多的日军,并用中国做基地轰炸日本的海上航线,进而轰炸日本本土,以此支持美军在太平洋上的对日作战。在政治上,则使中国同美国友好。为此,罗斯福“每做出一个决定时都把这些目标牢记在心。”因此,美国在这一期间执行了援助中国抗日,促使中国民主团结,以便有效地打击日寇的政策。

——摘编自胡之信《1941-1945年美国对华政策的演变及其原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析蒲安臣出使的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国实施援助中国抗日政策的背景及影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈影响国家关系变化的因素有哪些?

材料 1854年,包令正式出任英国驻华公使。包令受命期间。外相克勒拉得恩伯爵于同年2月13日向他下发了英国政府的一项重要调令一“ 修约",修约内容如下:争取广泛地进入中华啼国的整个内地以及沿海各城;争取扬子江的自由航行。并进入沿江两岸直到南京为止的各城以及浙江省沿海人烟稠密的各大城;规定不得在外国进口的货物上,和为向外国出口而购买的货物上,课征内地税或子口税....争取英国国主得有一位代表长久而光明正大地驻节在北京朝廷...包令于4月25日照会叶名琛,提出修约的要求。修约遭到叶名琛的拒绝。英方提出所谓“修约”即是对1844年中美《望厦条约》第34款:“合约一经议定,两国各宜遵守,不得轻有更改,至各口情形不一,所有贸易及海面各款恐不无稍有变通之处,应俟十二年后,两国派员公平酌办。”又引中英(虎门条约》第8款:“设将来大皇帝有新恩施及各国,亦应准英人一体均沾,用示公允。

——摘鳊自李晓峰(第二次鸦片战争若干问题一 以“修约”、 “换约”为中心》

(1)根据材料并结合所学知识,分析1854年英国提出修约的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,请为清政府拒绝英国修约提出三条合理性的理由。

材料 晚清中国近代海关设关地点与年代一览表

| 通商口岸 | 设关年代 | 通商口岸 | 设关年代 | 通商口岸 | 设关年代 |

| 上海 | 1854 | 芝罘 | 1863 | 秦皇岛 | 1902 |

| 广州 | 1859 | 琼州 | 1876 | 江门 | 1904 |

| 汕头 | 1860 | 芜湖 | 1877 | 长沙 | 1904 |

| 福州 | 1861 | 温州 | 1877 | 安东 | 1907 |

| 镇江 | 1861 | 蒙自 | 1889 | 满洲里 | 1907 |

| 宁波 | 1861 | 沙市 | 1896 | 海拉尔 | 1907 |

| 天津 | 1861 | 杭州 | 1896 | 齐齐哈尔 | 1907 |

| 九江 | 1861 | 苏州 | 1896 | 哈尔滨 | 1907 |

| 厦门 | 1862 | 梧州 | 1897 | 长春 | 1907 |

| 汉口 | 1862 | 腾越 | 1900 | 奉天府 | 1907 |

——摘编自陈诗启《中国近代海关史》

(1)概括指出晚清中国海关设置的空间演进特征,并说明成因。

(2)结合所学知识说明晚清海关设置产生的影响。