材料一 赫鲁晓夫在回忆20世纪20年代的情况时的心态就很能说明问题:“政策一付诸实施,混乱局面开始平息,饥荒也逐渐减轻,城市生活重新出现了生气,农产品开始重新上了市场的摊头,物价也下跌了。……然而,要我们自己去适应政策仍然感到十分困难,甚至很痛苦。”

——陆南泉、姜长斌、徐奎等主编《苏联兴亡史论》

材料二 苏联外交官亚历山大于1930年返回莫斯科,他震惊于首都的经济困境:大街上一片灰暗,餐馆和咖啡馆逐一消失,几乎找不到还在营业的商店,罕见的陈列橱窗里弥漫着萧条的气氛,除了纸箱和食品罐头,橱窗内什么也没有。店员在张贴“无货”的标签,所带的神情与其说是轻率,毋宁说是绝望。每个人的衣服都是破破烂烂的,其质量真是难以形容,我身上的巴黎西装让我不知所措、无地自容。什么都短缺,尤其是肥皂、靴子、蔬菜、肉类、黄油、脂肪类食品。

——摘编自【英】奥兰多·费吉斯《耳语者:斯大林时代苏联的私人生活》

(1)根据材料一,描述赫鲁晓夫的心态,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二,概括指出斯大林模式在民生方面的特征。

(3)综合上述材料,谈谈你对苏联经济建设的认识。

材料一 1928年,苏联开始了第一个五年计划。其间斯大林格勒施拉机厂建成投产,并逐渐成为苏联最大的国有施拉机厂,高峰期年产量占全苏一半以上,战时可转产坦克。该厂在建设和生产过程中,从西方大量引进技术和机器设备--美国、德国建筑师和工程师提供技术指导,生产设备由美国引进。

——摘编白钱诚《人力资本生态论:危机中的人才流动》

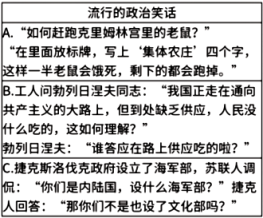

材料二 1953年以前是苏联政治笑话的产生和初步发展阶段,1953年以后蓬勃发展,特别是勃列日涅夫执政后期达到顶峰。“你知道这个笑话吗”成为苏联城镇民众的日常交流。最快的时候,“一则政治笑话在六到八小时左右便会传遏如莫斯科大小的城市”。

——摘编白《勃列日涅夫时期苏联政治笑话研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析斯大林格勒拖拉机厂建立发展的有利条件,并简婴概括其发展所体现的苏联经济建设的基本特征。

(2)从材料二中任选两则笑话,结合所学知识说明它们各自反映的现实问题.进而谈谈你对“政治笑话是一种特殊的历史文献”的理解。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈苏联的兴衰留给大同崛起的启示。

材料一 胡佛政府与罗斯福政府政策比较表

| 胡佛政府 | 罗斯福政府 | |

| 农业 | 1929年胡佛签署了《农产品销售法》,成立联邦农业局,发放5亿美元周转金贷款用于控制产品过剩、稳定价格,最终以联邦农业局资金不足而告终;1930年2月,成立了谷类稳定公司,试图通过收购过剩粮食来抑制价格下跌;1932年,敦促国会通过了调整耕地面积法令;签署《斯姆特—霍利关税法案》,导致各国施加报复性关税,国际贸易崩溃;次年,农业部发起自愿减少耕地面积的运动,呼吁所有农民自愿按需生产。最终均以农产品价格的持续下跌宣告失败。 | 1933年,通过《农业调整法》,设立农业调整管理局,对食品与服装行业课税,视财政能力对降低生产产量的农民进行财政补贴;1933年从农产品加工费中抽出资金作为津贴,补偿减少棉花,小麦和玉米等种植的农民;1935年末相比1932年,农业净收入增加33.78亿美元 |

| 工业 | 1929年末,为维持生产、保护就业,胡佛召开会议劝说各金融、建筑、制造业的董事们采取自愿原则维持现有生产水平,并维持大萧条爆发前工资水平;与劳动组织进行谈话,要求放弃增加工资的请求,并且承诺不组织,不参与罢工。在短期内,胡佛政府的谈话的确起到了稳定人心的作用,可是随着危机逐渐蔓延,工业产值一落千丈,工业陷入萧条。 | 敦促议会通过《全国工业复兴法》、蓝鹰运动防止由于盲目竞争引发的生产过剩,倡导公平竞争,为各企业明文规定生产规模、价格和销售范围;调整最低工资和最高工时的限制,减少垄断,缓和阶级矛盾。1935年该法案被美国最高法院裁定违宪而废除。 |

材料二 斯大林在1929年说:“我们万马奔腾,迈向工业化和社会主义,扔掉我们俄罗斯古老的落后帽子。我们正在变成一个金属、发动机、拖拉机的国家,要让苏维埃人开上汽车,让农民坐上拖拉机,再让吹嘘自己文明的西方资本家试图赶上我们。”我(阿纳托利梅苏诺夫)是农民的儿子,后来成为政治警察,在白海运河担任狱警)对五年计划存有疑惑。我不明白,为何要迫使这么多罪犯,千生万死地去赶建运河,为何赶得这么急?有时,我感到困扰,但有理由相信,我们正在建设伟大的事业,不只是一条运河,而是一个全新的社会,光用自愿的方式是不够的。谁愿主动请缨来参加运河工作?我现在懂得,如此建设社会主义未免太严苛了,几近残酷,但我仍然认为这在当时是有道理的。

——摘编自【英】奥兰多费吉斯《耳语者:斯大林时代苏联的私人生活》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括胡佛政府应对危机的措施与罗斯福新政的关系。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对斯大林体制的认识。

材料一 德国以自己独特的方式走上了现代化道路。全民教育培养了高素质的国民,大学给德国带来了创造和发明,智力成为这个国家最重要的资源。19世纪的德国引领了第二次工业革命,站在了世界科技发展的前沿。在1871年统一后的四十多年时间里,德国经济出现了跨越式发展。在科学和教育的基石上,俾斯麦找到了后发国家赶超先进国家的发展模式:把国家视为推动经济发展的强大力量,由国家制定政策和法律引导经济运行的方向。到1913年,当德国成为世界第二经济强国时,德意志战车启动了。德国成为两次世界大战的策源地,这在人类文明史上写下了最黑暗、最惨痛的一页。

——摘编自《大国崛起》解说词

材料二 采取超越发展战略实现社会主义现代化的思想源自列宁。他从国际国内斗争的形势出发,认为苏联现代化的实质就是落后追赶先进,跟上时代步伐,即采取超越方法把经济基础从小农经济变成大工业经济。为了尽快实现社会主义现代化,列宁引入掌握强制力量的国家机器作为经济的组织形式,进而形成了与超越战略相协调的发展模式。斯大林把列宁的超越战略进一步推进,提出优先发展重工业的方针。当资本主义世界发生危机时,苏联经济却保持稳定增长,并取得很大成就,这无疑是苏联模式的成功之处。但是,超越战略所引发的社会高速度、全方位的急剧变革,各种目标如经济增长、计划与市场、社会公平与稳定、民主与法制建设等,相互之间并非完全相容,有时甚至激烈冲突。苏联模式的某些弊端也由于愈演愈烈的冷战局势强化起来。

——摘编自康沛竹《中国近现代史前沿问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析近代德国能够实现“跨越式发展”的条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括苏联采取“超越发展战略”的原因及影响。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你从德国和苏联的兴衰中得到的启示。

材料一 在工业化之初,特别是在第一个五年计划期间,斯大林巧妙、及时地抓住了资本主义严重经济危机的大好时机,利用西方资本家迫切需要向国外输出商品、寻求销售市场的要求,大量引进外国技术。在第一个五年计划期间,苏联成了世界上最大的机器设备购买者。

——摘编自王金存《苏联社会主义经济七十年》

材料二 ……二战后的紧迫形势正在削弱温和派政治人物的力量,除了西方盟国,这些政治人物得不到什么支持,政府内外都受共产党人打压,共产党在任何地方都比战前任何时候强大得多,有时甚至成为国内最大的政党和选举力量。……1946年农业欠收,1946—1947年接着出现严冬,这些情况使欧洲政治人物和美国总统的智囊团感到不安。

——摘编自(英)艾瑞克·霍布斯鲍姆《极端的年代》

(1)依据材料一,指出资本主义经济危机和苏联30年代工业化之间的关系,并结合所学知识,概括苏联30年代工业化的成果。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析“欧洲政治人物和美国总统的智囊团感到不安”的原因,并说明美国在1947年是如何应对“不安”的?