材料一大平原地处美国中西部,19世纪中叶之前,大平原被标示为“美洲大荒漠”,表明该地区不适合人定居。从19世纪中后期以来,美国政府通过实施《宅地法》、向铁路公司授地等政策措施,吸引移民前来定居,这里被宣传为“西部花园”、“农业天堂”。宣传得以广泛传播,也得益于那一时期铁路的贯通、旱作农业技术的进步和农业机械的应用。……尽管如此,近一个多世纪以来,该地区农业灾害屡见不鲜,最严重的发生在1930年代。经济凋敝,社会动荡,农场大量破产,数十万人流离失所。

——高国荣《环境史视野下的灾害史研究:以美国大平原农业开发为例》

材料二赫鲁晓夫强调大规模开荒是增加谷物生产最容易和最迅速的方法,1954—1956年,全国共开垦荒地约3600万公顷。…………开荒运动不仅缓解了国家粮食供应的紧张状态,而且为减轻农民负担、废除义务交售制、改善全国农业结构创造了必要的物质条件。但是开荒运动缺乏周密的计划和科学的方法,破坏了生态平衡,致使新垦区发生严重风蚀和风暴。1962年夏,几百万公顷土地遭风蚀,加上垦荒地的肥力迅速耗尽,开荒运动被迫中止。

——摘编自王斯德《世界当代史》

(1)据材料一概括推动美国大平原开发的主要因素。结合所学知识指出,面对1930年代严重的生态与社会问题,美国政府的主要举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括赫鲁晓夫大力推广开荒运动给苏联带来的不良后果及其主要原因。

材料一 斯大林逝世后,苏联党和国家面临一系列问题,对斯大林登峰造极的个人亲拜,以及由此引起的民主法制的破坏、党和国家政治生活的不正常状态,使广大人民群众的积极性、主动性受到很大的压抑。赫鲁晓夫上台后对斯大林的政策作了一些调整,却遇到了一个现实问题,即如何对待斯大林及斯大林模式。如果这一问题得不到解决,改革就难以进行。

——摘编自【俄】亚历山大佩日科夫《“解冻”的赫鲁晓夫》

材料二 马克思曾设想的社会主义是国家的权力日渐缩小,自治机构的权力日趋扩大。1950年,南斯拉夫颁布《工人自治法》,由国家所有制开始转变为所谓的社会所有制。1963年,通过第三部宪法,决定所有国家机关和事业单位也实行自治原则,并允许共和国和自治省行使主权。1953〜1963年,南斯拉夫经济发展的速度达到了世界最高水平。从1971年开始,又实行“国家集体元首制”和“议会代表团制”,提出要把企业改造成为劳动者的自由联合体,实行联合劳动,成立联合劳动组织。但是,改革也导致本位主义与分散主义盛行,最终把这个国家拖向了瓦解的深渊。

——摘编自江春泽、汪丽敏等《南斯拉夫》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出赫鲁晓夫改革的历史背景,并说明赫鲁晓夫在“现实问题”上所采取的重要行动及其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出南斯拉夫社会主义改革与赫鲁晓夫改革在内容上的相同点,并分析南斯拉夫社会主义自治的影响.

1954年3月2日,苏共中央委员会发表了《关于进一步增加全国谷物生产和开垦生荒地的决议》。从该决议开始,苏联国家在赫鲁晓夫领导下掀起了大规模的开垦土地运动。在1954—1958年间,苏联共计开垦土地4000万公顷……1956年获得丰收。……但是好景不长,新开垦的土地出现了问题。由于垦荒区地处边陲,人烟稀少,无法种植其他经济作物,不能使人们长期定居,而且开垦需要长期的人力、财力、物力。开垦荒地也破坏了当地原来的生态环境,风沙侵蚀日益严重,所以这种垦荒运动所获得的成果很难继续真正巩固下去。

——人教社历史必修2《历史材料与解析》

(1)阅读材料,说说你如何评价赫鲁晓夫经济改革中开垦荒地,扩大谷物生产这项措施?结合所学,分析赫鲁晓夫改革失败的原因。

1987年,一位领导人为希望集团刘永好四兄弟的企业题词:“中国的经济振兴寄希望于社会主义企业家。”

非公有制经济发展的实践表明:凡是非公有制经济越发达的地方,市场发育就越快,市场机制就越活,综合实力就越强,老百姓日子就越好过,经济体制就越成熟,社会就越稳定。……多种所有制结构,有助于各类市场主体的强点和弱点互补,并使各自的强点强化,弱点弱化,使社会主义经济得以更顺利地发展。

——《非公经济:从临渊履冰到理直气壮》

(2)阅读材料,结合所学,简述党的“十五大”指出非公有制经济与我国社会主义市场经济有着怎样的关系。并说明非公有制经济对我国社会经济的发展起到什么作用。

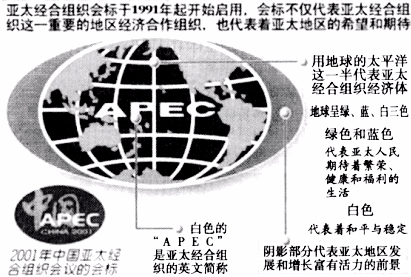

(3)结合所学,简述亚太经合组织成立的意义?面对当今经济区域化、全球化的发展趋势,依据亚太经合组织会标所蕴含的信息,请说说亚太地区应怎样共同面对未来。

材料 1953年9月中央全会上,赫鲁晓夫就提倡种植玉米。1955年他在中央全会的决议中指出“玉米是最高产的作物,应该在我国所有地区广泛推广”,要求到1960年播种面积至少扩大到2800万公顷……有些地区的玉米完全被冻死或者干死,没有任何收成。1956年农业丰收,这一特殊情况使赫鲁晓夫头脑发热,1957年5月,他未经中央讨论,在列宁格勒一次集会上宣布三四年内按人口平均计算在肉类、奶类和黄油产量方面赶上和超过美国的惊人目标。这一目标遭到苏联党内一些人和经济学家的反对,也受到美国哥伦比亚广播公司记者的嘲笑,他却还是一意孤行。1957〜1964年苏联人均肉类产量只从37公斤增至40公斤,美国1961年人均肉产量却有100公斤,三四年内在肉类生产上赶超美国的目标成了人们的笑料。

——摘编自唐士润《评赫鲁晓夫的农业改革》

根据材料,概括赫鲁晓夫改革的主要特征,结合苏联改革实际情况,分析农业发展需注意的问题。

材料一 苏联工业消费品生产(第二部类),1980年比1950年增长9.3倍左右;美国工业生产1980年比1950年增长了2.1倍。1965~1982年苏联按人均计算的居民实际收入增加1.02倍。美国私人非农业部分的工人的实际周平均工资,从1965年的101.1美元下降到1980年的95.18美元。从1973年到1994年,美国普通工人每周实际工资已下降了1.9%,实际工资大体已降到(20世纪)50年代末的水平。1988年到1993年,美国私营部分的劳动生产率提高了5.9%,而职工每小时的平均收入降低了4%。

——据《世界经济统计简编(1982年)》《苏联经济概论》等整理

材料二 1980~2007年美国经济贸易逆差与GDP增长率(单位:10亿美元、%)

——摘编自邹玉娟《财贸经济——美国贸易逆差与经济增长并存及其原因分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国和苏联1950~1980年国民经济发展的基本态势,并简要分析造成这些态势的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国1980~2007年经济发展的主要态势,并概括促成这些态势的主要因素。

材料一 为克服斯大林时期的一些弊端,赫鲁晓夫进行了改革。赫鲁晓夫在1957年提出三四年内,苏联的人均肉类、牛奶、黄油产量赶上美国的目标,为此不顾苏联的气候条件,要求各地都扩种玉米,以增加饲料。结果很多地方因气候条件恶劣造成玉米歉收,其他粮食作物也由于播种面积减少而减产。1963年苏联粮食产量比1962年减少3270万吨。1964年苏联被迫增加了粮食的进口。

材料二 1971年9月,赫鲁晓夫逝世,其遗体安葬在莫斯科的新圣母公墓。赫鲁晓夫的墓碑是由雕刻家恩斯特•涅伊兹维斯特内设计的,用黑白两种颜色的大理石搭配而成,极具特色。涅伊兹维斯特内在评价自己这件特殊作品时说,墓碑上半黑半白的对比之中“包含着永恒的矛盾,光明的进步的因素同反动的因素之间的斗争”。

—-张建华《俄国史》

(1)材料一表明赫鲁晓夫经济改革的重点在哪一生产行业?据材料和所学知识简要分析赫鲁晓夫改革失败的原因。

(2)你是如何理解材料二中赫鲁晓夫墓碑上“半黑半白的对比之中‘包含着永恒的矛盾,光明的进步的因素同反动的因素之间的斗争’”这句话的含义的?结合所学知识,回答赫鲁晓夫改革之后,苏联历史上还进行过哪两次大规模的改革。

材料一 斯大林认为,不是发展任何一种工业都是工业化,工业化的中心、工业化的基础是有计划地发展重工业,就是发展生产资料的生产,发展本国的机器制造业。1930年,斯大林又一次教导俄国农民,使他们明白共产主义制度是什么。他正式使俄国的农庄集体化,成立了农业合作社。

材料二 从苏联的整个历史看,农业在其经济中一直是最薄弱的环节。令人不解的是,在100年前俄国却是世界两大谷物出口国之一。自20世纪70年代以来,苏联每年需进口数千万吨小麦和玉米……苏联农业生产陷入这种困境并非是对农业漠不关心或努力不够造成的。斯大林去世后,每一位苏联领带人都重视提高粮食产量,以满足消费者的需要,并兑现其提高人民生活水平的许诺。

材料三 苏俄(联)领导人头像

依据材料并结合所学知识回答:

(1)材料二中“从苏联的整个历史看,农业在其经济中一直是最薄弱的环节”最初的原因是什么?根本原因又是什么?

(2)C、D、E人物的三次改革在经济方面的侧重点各是什么?结合所学知识,C、D人物改革失败的原因是什么?

(3)C、D、E人物的三次改革和苏联解体有何联系?它给了我们哪些启示?

材料一 中共中央在1983年下发第二个“中央一号文件”。它的主要精神:①稳定和完善农业生产责任制,改革人民公社体制。②搞活经济,继续放宽某些政策,走全面发展、综合经营的道路。总之,“就是要按照我国的国情,逐步实现农业的经济结构改革、体制改革和技术改革,走出一条具有中国特色的社会主义的农业发展道路。”经过一年的实行,农业生产获得了创纪录的丰收,农村工作取得了令人鼓舞的进展。

——摘编自《中国现代史》

材料二 1953年9月中央全会上,赫鲁晓夫就提倡种植玉米。1955年他在中央全会的决议中指出“玉米是最高产的作物,应该在我国所有地区广泛推广”,要求到1960年播种面积至少扩大到2800万公顷……有些地区的玉米完全被冻死或者干死,没有任何收成。1956年农业丰收,这一特殊情况使赫鲁晓夫头脑发热,1957年5月,他未经中央讨论,在列宁格勒一次集会上宣布三四年内按人口平均计算在肉类、奶类和黄油产量方面赶上和超过美国的惊人目标。这一目标遭到苏联党内一些人和经济学家的反对,也受到美国哥伦比亚广播公司记者的嘲笑,他却还是一意孤行。1957〜1964年苏联人均肉类产量只从37公斤增至40公斤,美国1961年人均肉产量却有100公斤,三四年内在肉类生产上赶超美国的目标成了人们的笑料。

——摘编自唐士润《评赫鲁晓夫的农业改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出我国农村改革取得成功的原因。

(2)根据材料二,分析赫鲁晓夫农村改革的特点,综合中苏农村改革说明发展现代农业要注意的因素。

材料一:在苏联农业集体化运动中,绝大多数农户加入集体农庄。农庄的播种结构、播种面积、牲畜种类数量、农畜产品的分配等各项指标,都由国家决定。为保证工业化所需资金,国家实行义务交售制,以远低于生产成本的价格收购农庄的产品。1953年斯大林逝世时,苏联出现了严峻的农业形势。

材料二:1933年美国的《农业调整法》规定:凡根据政府“按户分配耕地面积计划”,“自愿”减少耕地、限制产量的农户都可以得到政府的津贴。同时农业调整局下令铲除1000万亩棉花并屠宰超过:600万头猪。

——摘编自《政府对农业的“哺育”》

材料三:1978年11月,安徽凤阳县小岗村18位农民签下“生死状”,实行包产到户,揭开了农村改革的序幕。1979年1月的粮食总产量就相当于全队1966年到1970年5年的总和。1985年1月,中央取消农产品统购统销制度,进一步放宽农村政策,放活农村金融,扩大城乡交流。联合国世界粮食计划署执行干事约瑟特•施琳说,中国向世界证明一代人的努力就可打败饥饿。

(1)根据材料,概括1953年苏联出现严峻农业形势的原因。

(2)结合所学分析,美国农业调整局的举措反应的实质。其效果如何?

(3)根据材料,概括“中国用一代人的努力可打败饥饿”的原因?

(4)综合上述材料,在农业建设中你有哪些经验教训值得总结。

10 . 十月革命后,苏俄(联)的社会主义建设取得巨大的成就,但也不乏遗憾。阅读材料,回答下列问题。

材料一 1920年9月列宁说,“要使每个农民家庭,连一普特余粮都不剩”,要把全部余粮交给工人国家。1921年3月列宁就农民交完税后再出售粮食一事说:“如果他们单个地换粮食,那有什么大不了的?……不应当加以阻挠。”

——摘编自《列宁全集》

材料二 斯大林模式的新型现代化途径是,在一个经济落后的农业大国,以苏维埃政权为杠杆,采用非常手段从本国农业积累工业化资金,用行政办法对资源、劳动力进行重新配置,采用优先发展重工业的方式快速地推进现代化。

——米艳《试论斯大林模式:落后国家现代化的一种途径》

材料三 赫鲁晓夫上台时苏联的农业问题十分尖锐。赫鲁晓夫执政后首先改革农业计划制度。赫鲁晓夫指出绝不需要中央给集体农庄布置播种面积,规定牲畜的头数。为了调动农民的积极性,赫鲁晓夫还在农产品采购制度方面进行了调整。……在1953年的九月全会上,赫鲁晓夫提出要种植玉米。

——《苏联真相》

完成下列要求:

(1)据材料一,分别指出列宁两次讲话所体现的农业政策。

(2)材料二中苏联采用的“非常手段”是什么?据材料二并结合所学知识指出,“新型现代化途径”的“新”还表现在何处?

(3)根据材料三概括赫鲁晓夫执政后是如何进行农业改革的?改革失败的原因何在?