材料一 中国1987-2014年科技投入财力分析

数据来源:国家统计局网站,全国科技经费投入统计公报。

材料二 40年来,从“科学技术是第一生产力”到“创新是引领发展的第一动力”,从增强自主创新能力到建设创新型国家,科技改革成为改革开放大战略的一个缩影,发挥了先锋、引领和试验田作用。我国科技发展日新月异,步入快速发展轨道,有举国体制下研制“中国神药”青蒿素类抗疟药的协同攻关;有“神舟”飞天创造的“中国高度”,“蛟龙”潜海成就的“中国深度”,“复兴号”标准动车组刷新的“中国速度”……科技实力伴随经济发展同步壮大,中国成为具有全球影响力的科技创新大国。

——摘编自《改革开放40周年科技成就撷英》

(1)根据材料并结合所学知识,分析中国加大科技资金投入的历史背景。(2)根据材料并结合所学,概括指出改革开放以来中国科技改革的影响。

材料一 19世纪30年代初的英国,霍乱等流行病肆虐,一些统计学家、医生和其他民间有识之士,开始用他们的专业技术、理性思维和人道主义精神,领导了30—40年代的公共卫生改革运动,推进了公共卫生改革进程。他们较早利用调查和数据方式对社会卫生状况进行研究,向民众普及公共卫生知识,也号召民众以向议会提交请愿书的方式,来推动公共卫生的立法进程。一些志愿团体,关注工人的住房、清洁等状况,将公共卫生及改革的理念传递给工人。1848年的霍乱爆发,推动英国中央政府通过了《1848年公共卫生法》,成立了中央及地方相关卫生部门,标志着英国近代公共卫生迈入了制度化轨道。

——摘编自张晶晶《19世纪30—40年代英国公共卫生运动中的医学争论研究》

材料二 为抵御美国细菌战,1952年,中央人民政府政务院决定成立中央防疫委员会(后改称“中央爱国卫生运动委员会”),领导和组织反细菌战,加强防疫宣传工作。接着,全国各地成立了防疫委员会。全国人民迅速掀起了以反对美国细菌战为中心的人民防疫运动。当时主要任务是消灭传播鼠疫、霍乱等传染病的病媒害虫,被人民群众称为“爱国卫生运动”。截至1952年底,全国清除垃圾、粪便等1.6亿多吨,许多地方的卫生面貌焕然一新。1956年,中共中央把爱国卫生运动写进农业发展纲要,标志着爱国卫生运动开始从突击性的运动向经常性运动转变,从粉碎细菌战向消灭疾病转变,从保家卫国向移风易俗、改造国家转变。

——摘编自肖爱树《被WHO誉为“中国的国宝”:新中国的爱国卫生运动》

(1)根据上述材料并结合所学知识,分别简述中、英两国公共卫生运动产生的背景。

(2)根据上述材料并结合所学知识,概括中、英两国公共卫生运动的异同。

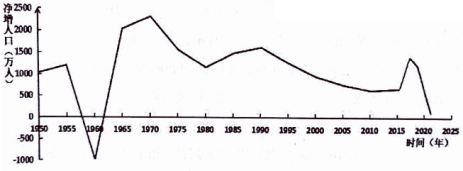

| A.国际关系演变制约人口增长 | B.人口增长与经济发展正相关 |

| C.二孩政策推动人口持续增长 | D.新冠疫情影响了青年生育观 |

| A.历史科学与自然科学呈融合态势 | B.历史考据学面临着被淘汰的危机 |

| C.互联网的普及促进了信息的交流 | D.科技进步深刻改变人类社会生活 |

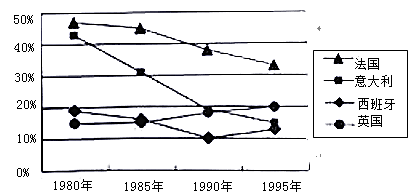

| A.全球化对本土文化的冲击 | B.世贸组织推动美国电影扩张 |

| C.欧洲部分国家经济的衰退 | D.新型传媒逐渐挤占电影市场 |

材料一 西周至五代自然灾害具体情况如表4所示。在各种自然灾害中,发生次数最多、破坏性最强的是旱灾、水灾和蝗灾,这三大自然灾害给劳动人民带来巨大的苦难。我国古代水旱灾害的发生在时空分布上有着一定的规律,西周到五代的旱灾多发时段共有9个,水灾多发时段共有8个。中国古代的水旱灾害频繁,分布的地域也极广泛,从总体上来看,大部分时期内,北方旱灾爆发频率高于南方,西部高于东部;水灾发生的情况则正相反。蝗灾是中国古代仅次于水旱灾害的自然灾害,历代对蝗虫危害的记录都惨不忍睹。如晋永嘉四年(310年)五月,“幽、并、司、冀、秦、雍等六州大蝗,食草木、牛马毛,皆尽”。蝗灾给人民的生产、生活带来了极大的威胁。

西周至五代自然灾害统计简表

| 朝代 | 年份 | 发生次数 | 旱 | 水 | 蝗虫 | 地震 | 歉饥 | 霜雪 | 雨雹 | 疫 | 风 | 地沸 |

| 周 | 825 | 89 | 30 | 16 | 13 | 9 | 8 | 7 | 5 | - | - | - |

| 秦汉 | 441 | 375 | 81 | 76 | 50 | 68 | 14 | 9 | 35 | 13 | 23 | - |

| 三国两晋 | 200 | 304 | 60 | 56 | 14 | 53 | 13 | 2 | 35 | 17 | 54 | 2 |

| 南北朝 | 169 | 315 | 77 | 77 | 17 | 40 | 16 | 20 | 18 | 17 | 33 | - |

| 隋 | 37 | 22 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |

| 唐 | 289 | 493 | 129 | 115 | 34 | 52 | 24 | 27 | 37 | 16 | 63 | - |

| 五代 | 53 | 51 | 26 | 11 | 6 | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - |

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 开元初年,山东、河北、河南等粮食主产区爆发了严重的蝗灾,宰相姚崇认识到蝗灾与政权稳固、社会安定的内在关联,主张积极灭蝗,其主张也得到唐玄宗批准。经过审时度势,姚崇提出“夜火坑埋法”灭蝗,派出御史担任捕蝗使,分道指挥山东等地的除蝗工作,并将灭蝗成效作为考核各级政府官员政绩的标准。为鼓励百姓积极灭蝗,在这次捕蝗行动中,蝗区还采取了捕蝗给粟的奖励办法,《朝野金载》记载:“敕差使与州县相知驱逐,采得一石者与一石粟;一斗粟亦如之。”姚崇治蝗不仅仅停留于灭蝗,还积极开展灾后抚恤工作,如放贷、蠲免钱粮等,从而使生产迅速恢复,也使得大灾之后没有出现大荒。“姚崇治蝗”是唐朝乃至我国古代灾害治理的成功典范,也是国家治理能力和水平不断提升的突出表现,为“开元盛世”局面的形成作出了积极贡献。

——摘编自田一颖、刘利民《“重人事轻天命”——姚崇灭蝗思想与实践探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周至五代自然灾害发生所呈现的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐代“姚崇治蝗”的措施并分析其影响。

近代以来国际移民的历史大体上可分为四个时期,见下表∶

时期 | 基本情况 |

| 1500-1800年 | 这时期国际移民人数最多的是非洲黑奴,国际移民的明显后果是欧洲人在非洲、亚洲尤其是美洲占据了许多地方。 |

| 1800-1914年 | 据某社会学家统计,1846-1924年间,欧洲移民85%前往阿根廷、澳大利亚、加拿大、新西兰和美国,其中英国是向外移民最多的国家。19世纪中叶黑人奴隶制取消后,取而代之的是中国和印度的契约劳工制。高二历史试卷第8页(共10页)时期基本情况 |

| 1914-1960年 | 第一次世界大战中断了欧洲向外移民的高潮。20世纪30年代,经济危机在全球蔓延,各个大国对外来移民的排挤和歧视减少了国际移民的数量。第二次世界大战爆发,正常的经济移民基本停止,但政治性移民则空前增加。例如,二战后,因战争期间被德、意、日强行迁移的苦役劳工返回祖国,参战士兵和平民被遣返回国;殖民体系瓦解后,许多西方殖民者被迫回国等等。 |

| 1960-2004年 | 人口的跨境移动是全球范围内的人口迁移,全球移民的供应地从欧洲转移到第三世界的发展中国家。欧洲的向外移民在世界移民中所占份额越来越小,亚洲、拉丁美洲和非洲在向外移民中的份额显著增加。从70年代开始.劳工合同迁移的规模逐渐扩大,大批劳工移民到海湾国家,很多移民从亚洲、南美洲迁移到美国和加拿大。到了80年代,东亚新兴工业化国家和地区如韩国、台湾、香港、新加坡等也开始大量吸收外来劳工移民。 |

——摘编自丘立本《国际移民的历史-现状与我国对策研究》

(1)依据上述材料,概括近代以来国际移民的特点。| 时段 | 起始数(万人) | 增加至(万人) | 年均增长率 |

| 乾隆六年至三十九年 | 14341 | 22103 | 10.2‰ |

| 乾隆四十年至五十九年 | 26456 | 31328 | 8.9‰ |

| 乾隆五十九年至嘉庆十七年 | 31328 | 36169 | 8‰ |

| A.社会矛盾缓和 | B.赋税制度改革 |

| C.对外贸易发达 | D.农业经济繁荣 |

材料一 明朝中后期,江南地区 1000 户以上的大镇多分布于苏 、松、太、常、杭、嘉、湖一带,其中 太湖周边的苏州与浙西各地不乏 10000 户以上的巨镇。到万历以后,市镇总数不下 200 个,这 些市镇之间的间距以 12 里至 36 里为较常见的模式,形成各市镇平均距离约 10 多里路的水乡 市场网络体系,小农赶集一般半日可以往返。每个市镇都有一定范围的四乡村落作为相对 固定的“乡脚”,这是市镇赖以繁荣的土壤。随着经济的发展,长江三角洲地区出现棉花和棉 织、蚕桑和丝织、米粮等专业市镇。

——摘编自任放《二十世纪明清市镇经济研究》

材料二 从洋务派创办军事工业开始,许多城市的经济逐渐以第二、三产业为主,大多数农民从 农村流向城市后也从事工商业和其它行业并成为城市居民。在近代城市中聚集了各种社团 以及工商、金融、科学、文化、教育、新闻等机构,城市逐步发展成为政治、经济、文化、教育、服 务的中心。为此许多城市开始制定城市交通卫生、市政管理等法规,建立了城市治安、消防、 警署、医院等机构。在城市中,几代同堂的大家庭解体,代之而起的是人口简单仅由父母及未成年子女组成的小家庭。

——摘编自张转玲《论近代中国的城市化》

材料三 1949—2009 中国城市化进程示意图

——资料来源:根据《中国统计年鉴 2009》《中国城市统计年鉴 2009》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期江南市镇的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国城市化发展带来的影响。

(3)根据材料三,指出现代中国城市化发展呈现的阶段特征,并结合所学知识任选一个阶段简析其原因。