近代以来,人们不断追求理想社会,走在追梦的路上。

材料一 “特来美修道院”是法国拉伯雷(1494~1553)在《巨人传》中描述的理想社会,它是一座自由之城,这里不论男女,都是“全知全能”的人;追求发财和享受,把吃喝玩乐作为人生的重要内容。

——摘编自崔莉《欧洲文艺复兴史》

材料二 罗伯特·欧文1771年出生于英国一个贫苦的家庭,9岁时就当了学徒。1799年,欧文在新拉纳克工厂进行改革试验,他想消灭社会上的不合理现象,消除无产阶级的贫困状态。他从缩短工时入手,实行了一系列提高工人福利的改革,为工人开办托儿所、幼儿园和模范小学,并建立了专门商店,廉价供应食品和生活必需品。此外,工厂还废除了惩罚,代之以教育规劝。1824年欧文又到美国创办了“新和谐公社”,即他追求的“理想国”:公社实行生产资料公共占有、权利平等、民主管理等原则。

——摘编自柯尔【英】《社会主义思想史·第一卷》和《欧文文集》

材料三 1894年,张謇考中状元,是以翁同龢为首的“清流”党的决策人物之一。南京政府成立后张謇任实业总长,因目睹列强入侵,国事日非,毅然弃官,走上实业教育救国之路。1895年,张之洞授意张謇在通海一带创办纱厂。“大生”取自《周易·系辞》“天地之大德曰生”。“大生”二字也寄托了他的理想:服务社会,造福民生。1926年,张謇去世时给南通留下的是一个拥有50多家企业、2400多万两白银、当时全国最大的民族资本集团。还有由400多所各类学校、场馆组成的教育文化体系,以及一套完整的水利、交通、供电等市政基础设施和一系列公益慈善事业,缔造了一个近代南通模式的“理想国”。

——摘编自章开沅《张謇传》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括两种理想社会特点的不同之处。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析两人社会理想实验的背景。

材料一 所谓“天下国家”,即主张“一个天下,一个国家”,也就是将天下所有土地、所有民族纳入一个国家、一个君王的统治之下,正如“普天之下莫非王土,率土之滨,莫非王臣”是对国家观的最好诠释。这样的“天下国家”理念包含了三个基本理论层次:首先是“大一统论”,即把理想中的国家设计成一个“大一统”模式,天下统一于一个国家,一个君王;其次是“畿服论”,即依据“服”——血缘亲疏关系来确定国家内部政治秩序与地理空间分配,形成以王畿为中心向四周辐射的同心圆状政治秩序与地理分布格局;第三是“夷夏论”,这是在“畿服论”基础上发展、延伸出来的关于处理国家与民族关系的理论,其核心内容是华夏居中,夷狄居表,共同组成多民族统一国家。这三个理论层次相辅相成,共同构成中国古代国家观的基本内容。

——摘编自李克健《认识中国古代国家观的基本维度》

材料二 马克思主义国家观告诉我们,国家是人类历史发展到一定阶段的产物,是人类文明史的社会开端。具体而言,“国家”的内涵包含这么几点:其一,国家作为实行阶级统治的社会公共权力机构,是阶级统治的“政治形式”。其二,国家是特殊的暴力机器。列宁说:“国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现”。其三,国家必须履行社会管理等公共职能。尽管一切剥削阶级国家在本质上都是阶级的统治工具,但在形式上,却表现为一种超然于社会之上的独立力量。这样,在统治中,国家就必须履行其他一些社会管理和组织职能。

——摘编自李崇富《马克思主义国家观和国家认同》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代国家观形成的历史因素。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代国家观和马克思主义国家观的不同之处并分析其原因。

材料一 共和时期,罗马是君主政体和贵族政体的混合,具有一定的民主性。到帝国初期,这种政体基本没有太大变化。所以,罗马通过城市基础设施建设,使平民的生活更加舒适来笼络平民。奥古斯都特别注重市民生活设施的建设,建造了浴场、广场、剧场、大道、仓库及众多的桥梁、住宅、引水渠等,同时以奥古斯都的名义出资修复了图书馆、竞技场观礼台等,通过基础设施建设让平民熟悉皇帝的功绩,从而树立统治权威;奥古斯都还注重建设罗马城的神庙建筑,通过祭坛和庙宇塑造皇帝崇拜。

材料二 汉武帝主要对长安城进行的是政治性宫殿的建设,似乎因为拉开了和民众的距离、产生了神秘感而加强了统治权威。汉武帝在长安城中的建设中,不断建造宫殿等政治性建筑,不仅是为了隔绝众人,塑造神秘感;同时,也体现了汉初萧何所谓“非壮丽无以重威”的观念,“高”“壮”“丽”的政治性建筑在都城长安的重要建设活动中高达60%的比例,说明对城市空间的强势控制是汉武帝将自己塑造成“天子”形象的重要举措,起到了有效塑造世俗统治权力的作用。

——摘编自潘明娟等《神权崇拜和权力塑造:汉武帝长安与奥古斯都罗马城市建设比较研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括奥古斯都时期罗马城和汉武帝时期长安城城市建设的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析奥古斯都时期罗马城和汉武帝时期长安城城市建设的时代背景和历史影响。

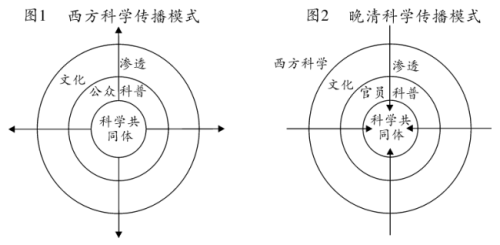

材料一 近代科学在中国的传播模式与它在西方的传播模式有着显著的差异:近代科学本来就源于西方,科学在西方的发展与传播是主动创新型。从科学传播的三个层次来看,西方科学传播模式如图1所示。反观中国,晚清时期是近代科学在我国的启蒙阶段,强调科学的实用性和知识性开始成为一种基本的诉求。但晚清时期近代科学在中国的发展是被动接受型。从科学传播的三个层次来看,近代科学在中国的传播模式如图2所示。

——摘编自高建明、李斌《晚清时期中国科学技术传播模式研究》

材料二 在1950年8月召开的中华全国自然科学工作者代表会议上,中共元老吴玉章说:“在我们人民民主专政的国家里,科学工作不再依靠私人的提倡或所谓‘慈善’性的援助,而是明确地成为国家的事务。”1950年制定的《中华全国科学技术普及协会暂行组织方案要点》中提出科普的目的第一条是“使劳动人民确实掌握科学的生产技术,促使生产方法科学化,在新民主主义的经济建设中,发挥力量”,这为中国科普规定了日后的发展方向;第二条 是“以正确的观点解释自然现象与科学技术的成就,肃清迷信思想”,因此反迷信、反伪科学是科普的一贯基调。在2002年颁布的《中华人民共和国科学技术普及法》第八条明确提出“科普工作应当坚持科学精神,反对和抵制伪科学”。

——摘编自吴国盛《当代中国的科学传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中西近代科技传播的不同点并说明其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国科学传播的作用。

(3)结合上述材料,思考对当今中国科技发展有何启示。

材料一 《四库全书》是乾隆三十八年(1773)开始编纂的中国历史上一部规模最大的官修丛书。它主要是对重要文献的分类编排与汇辑,它的主要用途是仕途举子学习和参考之用。作为一部丛书,延续了自晋、隋以来的经、史、子、集四部分类法。经部下设10个类别,即:易、书、诗、礼、春秋、孝经、四书等。史部下划15类, 包括正史类编年类、纪事本末类、杂史类、传记类、地理类、职官类政书类、目录类等。子部则涵盖诸子百家的经典著述,下分儒家、兵家、法家、农家、医家、小说家、释家、道家、杂家、天文算法、术数等14类。编纂四库全书,收书3503种,同时也禁、毁图书3100多种。宋应星所著《天工开物》具有很高的实用价值,却没能收录其中。

——摘编自罗红丽《<百科全书>与<四库全书>的一个世纪两个世界》

材料二 1751年至 1772年,狄德罗编写的《百科全书》汇集了伏尔泰、卢梭、霍尔巴赫等150余位作者的智慧结晶。通过梳理“启蒙运动"与《百科全书》的关联,笔者发现整部书籍71818个条目可以分为两大部类:第一部类是倡导宽容,反对宗教压迫。第二部类则是除旧布新,摆脱蒙昧状态,倡导平等、实现社会公平。这两大部类恰好契合了“启蒙运动”的两火主题:自由与理性。下表为《百科全书派》主要作者及其编纂条目表:

——摘编自林硕《从<百科全书>与<四库全书>比较透视十八世纪中欧文化差异》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括《四库全书》与《百科全书》所透视出的中欧文化差异,并简析这种文化差异的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析《四库全书》与《百科全书》对中法两国社会发展的不同影响。

材料一 1895年9月,在康、梁等人帮助下,帝党官僚文廷式在北京出面组织强学会。同年11月,康有为抵沪,成立强学会上海分会,成员主要是帝党和改良派,并发刊《强学报》,公开提出“向使中国幡然改图,士风一变,国是既定,然后开议院,立议员”,说明“专为中国自强而立”,以“通声气,聚图书,讲专门,成人才,成圣教”。受其影响,各地学会、报社纷纷成立。在“兴绅权”“通上下”的思想影响下,强学会主要利用文字宣传,联结官僚士大夫,然而它却成了官僚党争的工具。守旧势力认为强学会“植党营私”,成“处士横议之风”。1896年初,强学会被封禁、解散。

——摘编自汤志钧《强学会在维新变法中的作用》

材料二 1918年,毛泽东与蔡和森等人在长沙发起组建新民学会,共同探求救国救民的出路。学会成立之初,讨论最多的是职业选择与抱负施展问题。1919年9月,毛泽东以新民学会会员为骨干,领导了驱除湖南督军的运动,历经数月取得胜利。1919年底,蔡和森率领部分会友及湖南青年赴法勤工俭学,毛泽东等人留在国内探索与研究。学会领导湖南人民自治运动,设想由湖南牵头,一省一省地解决问题,并最终解决全国总问题,但此次运动遭到失败。“五四”运动后,大多数会员接触到马克思主义和劳工运动,1920—1921年,新民学会召开了两次重要会议,多数会员接受并主张布尔什维克主义,将“改造中国与世界”作为宗旨,以“激烈方法的共产主义”为达到共同目的。1921年学会74名会员中有近半数先后加入中国共产党,许多会员加入中国社会主义青年团。1921年后,学会逐渐停止活动。

——摘编自以顺《毛泽东在中国共产党创建前后》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括强学会的特点,并说明强学会最终昙花一现的原因。

(2)根据材料二结合所学知识,分析新民学会探索活动的变化及其历史意义。

(3)根据材料结合所学知识,任选一个你所了解的近代中国相关阶级的救国方案进行阐述。

材料一 中国边疆地区地域广阔、民族众多,历史上生活在边疆地区的众多部族与中原王朝的关系也比较复杂。康熙、雍正、乾隆三帝在完成统一大业的实践中创造了统一边疆地区的不同模式,大体可归结为三种,其一是以和平方式完成统一——喀尔喀蒙古部的归附;其二是由间接管辖到直接管辖——对西藏地方的施政;其三是以武力实施统一——对准噶尔部的战争。17世纪后,在古代中国内边防务问题依然严重存在的同时,现代意义上的边防即外边防务问题开始提上议事日程。面对变化的形势,清朝统治者仍沉迷于以治理“内边”为主的边疆政策的传统中不思进取,致使清前期边疆政策的辉煌成就很快成为明日黄花。清后期边疆政策的全面破产,成为丧权辱国、割地赔款的一个重要原因。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二 民国时期,一些人深切地感受到唯有国家和边疆富强,边疆各民族提高了教育文化水平,摆脱了旧观念、旧意识的束缚,边疆危机方能消除,中国才能自立自强。1929年蒙藏委员会在南京正式成立。蒙藏委员会隶属于行政院,主要掌理“审议关于蒙藏行政事项;计划关于蒙藏之各种兴革事项”,蒙古的章嘉呼图克图还被选为国民党中央监察委员。1931年国民政府制定《蒙古盟部旗组织法》,设置察哈尔、绥远境内蒙古地方自治政务委员会;对西南边疆明确规定彻底废除土司制度。边疆地区与内地一样建立省县两级的统治,如西康建省等。民国政府在民主革命和孙中山三民主义思想的影响下,形成了与前清不同的治边思想和边疆政策,既有历史的继承,也有一定发展。

——摘编自马玉华《治边政策:从清代到民国的梳理》

(1)根据材料一,并结合所学知识,概括指出清代边疆治理的特点及清代后期边疆政策破产的原因。

(2)根据材料一和材料二,并结合所学知识,分析指出民国时期边疆治理的主要变化及启示。

材料一 历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性格,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

(1)根据材料一及所学知识,概括指出“第二帝国”在中央政治机构和选官制度方面与“第一帝国”相比发生了哪些主要变化。结合有关史实,说明第三帝国的“内向”“保守”及“非竞争性”主要表现在哪些方面。

材料二 西方国家实行的代议制度,是一种间接民主的形式,其核心是经过选举产生的代表组成的议会,它形式上代表民意行使国家权力。由于各国的政体不同,议会在国家政权组织体系中的地位和作用也有所不同。

(2)据材料二并结合所学知识,指出19世纪英、法、美、德的政体名称。

材料三 “绝对权力与受限制的权力、中央集权和地方自治之争,与英国的公民权与君权之争相类似,已成为美国宪政史的要义……结果美国政府也被公正地称为一种妥协的制度,这就是说,一个缺少一致性的制度。它既不像欧洲旧政府那样建立在传统之上,也不像追随法国革命的政府那样建立在原则之上,而是建立在一系列的相互妥协和晢搁置对立原则的对抗的做法上,这些原则中任何一个都不能居于支配地位。”

——(英)阿克顿《美国革命的政治原因》

(3)据材料三,指出美国宪政进程中存在哪些争执?最后在制度建设方面做出怎样的选择其理论原则是什么?